日本“慰安婦”:軍國主義爛污泥沼的祭品

孔冰欣+趙松+顏文璐

所有這些飽受磨難的靈魂靜靜佇立,默對斜陽。她們的經歷既是政治的,也是歷史的;既是個人的,也是女性的。

當“慰安婦”這三個觸目驚心的大字時隔經年再度大規模襲來,不禁要問,所有人真正理解所謂“慰、安”背后,被侮辱、損害、扭曲的公道與人性嗎?

日軍在第二次世界大戰期間,通過誘騙、逼迫等手段強征隨軍性奴隸,目的是“安撫士兵、鼓舞士氣”。而“慰安婦”之名,是日軍強加給這些隨軍性奴隸的“美稱”,是最卑鄙可恥的遮羞布。說到底,那些弱勢女流,只是日軍發泄獸欲的無辜對象。

大部分“慰安婦”來自中國大陸、朝鮮半島、日本本土、日據臺灣,也有許多來自東南亞、荷蘭等地的女性,其中在日本本土召集的“慰安婦”又被稱為“女子挺身隊”——和“神風敢死隊”相似,“女子挺身隊”也是軍國主義怪胎的產物,是侵略戰爭機器上畸形的零件。她們或許可以自我催眠,“這是光榮,這是奉獻;這是履行帝國的意志,這是奔赴前線服務皇軍”。事實上呢,“炮灰”終歸是“炮灰”。

而最諷刺、最具悲劇意味的是,日本戰敗投降后,出于對進駐美軍的恐慌畏懼,尤其是出于對日本婦女或遭暴行凌辱的憂慮,政府決定參照戰時“慰安婦”制度,為進駐美軍提供“慰安”設施和性服務。此事代價不菲,大藏省財稅局長池田勇人卻飛快批準了預算——“用這筆錢換取日本女性的貞潔和血統的延續,十分劃算。”其后,日本內務省通告全國,要求各地警務部門協助建立為占領軍提供性服務的慰安所,“特殊慰安施設協會”(Recreation and Amusement Association,簡稱RAA)遂“應運而生”。政府冠冕堂皇地聲稱“協會維護民族純潔、百年大計,乃阻擋狂瀾的防波堤、戰后社會秩序的地下支柱”;明眼人早一望即知:這是“國家賣春機關”。

起初,連妓女都不情愿這么快就要“轉化思維”、服侍“敵人”,于是日本政府干脆撕下偽裝,為湊數公然征集良家婦女。其時日本國內民生凋敝,很多女性迫于生存壓力,只得無奈應聘所謂“涉外俱樂部女事務員”的“職位”。夢魘就此開始,據記載:“沒日沒夜,美國兵嚼著口香糖在外面排隊等著,女人們在屋子里形同監禁,根本沒有拒絕的自由。”“有些是稚嫩的女孩,對異性還沒什么認識呢,遭到忽然白人忽然黑人的輪番蹂躪,很可憐啊。一個曾在銀行工作過的姑娘就是這樣精神崩潰自殺的,后來只好把她秘密埋葬了。”

路有凍死骨,朱門酒肉臭——當底層女性苦苦掙扎的時候,日本皇族、公卿貴胄、豪門財閥卻把自家嬌養的掌上明珠們盡量保護得滴水不漏;另一方面,有些戰時狺狺狂吠的右翼投機分子,又在戰后“積極投身RAA事業”,利用本國婦女的身體大發橫財……用普羅民眾的“慰安”換來“上流社會”的“清白”與茍且,踩著同胞手足的血淚與尸骸上位,軍國主義的荼毒讓本已喪心病狂的衣冠禽獸愈發泯滅人性。

爾后,出于對性病泛濫以及自身形象問題的顧慮,1946年3月10日,占領軍司令部以“公然賣淫是對民主理想的背叛”為由,要求日本政府關閉各處慰安所。日本“慰安婦”們就這樣被掃地出門,并且拿不到任何補償;而多半染上“臟病”、衣食無著的她們,可行性最高的謀生手段,依然是從事皮肉生意。

日本“慰安婦”在人數上可能是最多的

那么,既為戰爭“挑起國”又為“戰敗國”,既為戰爭“加害者”又為“受害者”的日本,其社會本身究竟如何看待“慰安婦”問題?帶著種種疑問,《新民周刊》特約日本《東方新報》,采訪了日本東京大學教授、中日關系專家高原明生。

高原明生表示,“慰安婦”制度的受害者,不只有中國人、朝鮮人等,還有日本人。而且,日本“慰安婦”在人數上可能是最多的。但是,戰后日本政府并未將日本“慰安婦”作為一個需要幫助的群體來對待,也極少有受害者站出來發聲。高原明生分析,日本“慰安婦”中有很多人是被騙和被強迫的,但是也有不少人是自愿的——被強迫還是自愿,這在日本成為“慰安婦”問題的主要爭論點之一。日本《大辭泉》對“慰安婦”的解釋,可一窺此爭論之端倪:“慰安婦”是指在賣春設施、慰安所里以戰場上的軍人為對象進行賣春的女性。這樣的解釋,很大程度上削弱了“慰安婦”制度的殘酷性。

大概1965年前后,一些關心日本和朝鮮關系的人注意到戰時“慰安婦”的存在,但是那時并未引起大的反響。上世紀80年代末期,隨著韓國社會的變革,韓國國內開始將“慰安婦”當作社會問題看待。1990年1月,韓國學者尹貞玉在媒體上發表了有關“慰安婦”的調查報告,日韓的歷史問題、社會問題逐漸被人們認識,“慰安婦”問題終于在韓國社會上得到了廣泛的關注。同年5月,盧泰愚總統訪問日本,韓國人民要求日本謝罪和補償的呼聲越來越高。同年12月,韓國的受害者們向日本政府提出訴訟,日本政府展開對“慰安婦”的調查。1993年8月,時任日本內閣官房長官的河野洋平發表“河野談話”,承認日軍強制募集、移送、管理“慰安婦”這一事實,并表明道歉與反省。

在日本學術界,有很多有關“慰安婦”問題的研究,盡管有不同的觀點,但是主流還是持批判態度的。高原明生指出:“我看到的日本學術研究中,沒有人是否認存在‘慰安婦這一事實的,幾乎所有的學者都認為這是戰爭帶來的巨大悲劇,是不應該發生的事。”

而在日本社會,一般民眾對“慰安婦”問題的認知似乎限于日本與亞洲鄰國的“糾紛”。高原明生稱,沒有看到關于日本民眾對“慰安婦”問題認知程度的調查,很難說日本普通民眾如何看待“慰安婦”問題。但是,普通日本民眾獲得與“慰安婦”有關的信息主要是通過日本媒體的報道,而媒體通常只在“慰安婦”問題成為日本與鄰國“外交糾紛”的時候才會報道,從這一點來看,可以想見很多日本普通民眾并未將“慰安婦”問題當作一個社會問題。“‘慰安婦問題是一個涉及‘性的話題,在面向年輕人的教育方面,比較難處理。”endprint

高原明生懇切表明,“慰安婦”問題是一個極易激起民族情緒的問題,所有人應嚴肅審慎待之,相關言行要經過深思熟慮。采訪中,他多次強調日本發動戰爭是錯誤的,“用力量來強制他人是不對的,而戰爭是力量和力量的沖突,所以我們應該杜絕戰爭再次發生,這是最大的教訓。“‘慰安婦問題是戰爭帶來的諸多悲劇之一,女性和孩子這樣的弱勢群體在戰爭中犧牲最大,要避免悲劇重演。”

安倍政府從閃爍其詞到大放厥詞

誠如專家所言,“應該杜絕戰爭再次發生”,“要避免悲劇重演”;然而,今時今日的安倍政權,所言所行卻近乎南轅北轍。

實際上,日本國內對待“慰安婦”的態度一直比較曖昧。1995年,號稱以“河野談話”發表為契機,認識到“慰安婦”問題嚴重性、從反省視角出發的半官方半民間組織“亞洲婦女基金”設立。其宗旨是把從日本國民處募集到的資金和政府財政作為基礎,結合醫療資源,為“慰安婦”受害者提供補償和幫助。截至2005年,“亞洲婦女基金”對菲律賓、韓國、中國臺灣等285名“慰安婦”受害者進行醫療與資金支援,國民集資總額約5.65億日元,政府對“慰安婦”醫療幫助的支出約7.5億日元。不過,“亞洲婦女基金”并未提及對中國大陸“慰安婦”受害者的賠償與支援。“亞洲婦女基金”運作期間,還受到各國的抵制,因為此計劃被認為是日本政府有意回避了國家賠償。

2015年12月28日,日韓外交部部長在首爾就“慰安婦”問題進行談判并達成協議。根據協議,由日本政府出資10億日元設立“慰安婦”受害者援助基金,兩國政府將合作開展恢復“慰安婦”受害者名譽、撫平受害者內心創傷等各種項目。時任韓國總統的樸槿惠在協議簽訂后與日本首相安倍晉三通電話,安倍向“慰安婦”受害者表示道歉和反省。但因為韓國國內持續抗議《韓日“慰安婦”問題協議》,加之韓國政權更迭,這一協議沒能得到貫徹,為此日本政府撤回駐韓大使以示不滿,日韓關系也因此跌至谷底。

而日本政府在“慰安婦”問題上的含糊、反復乃至否認,正是衡量其歷史觀的一面“照妖鏡”:2013年5月7日,日本內閣官房長官菅義偉在東京表示,日本政府強調不會修改承認日本軍隊性奴役的“河野談話”,并坦誠說明歷史問題。同年10月18日,日本首相安倍晉三在參議院面對公明黨代表山口那津男有關“慰安婦”的提問時表示,“不應把‘慰安婦問題作為政治問題和外交問題。”至2014年6月9日,安倍在參議院預算委員會會議上,直指河野“在‘慰安婦問題上沒有堅持應有的信念,給后代留下了很大的禍根”。同年10月21日,菅義偉“有樣學樣”,在國會問詢中宣稱河野承認日軍強征“慰安婦”問題的發言,“有很大問題,我們否認。政府將為恢復日本的名譽和信任努力申訴”。2016年1月18日,安倍出席參議院預算委員會會議時重申,日本政府在已經掌握的資料中沒有發現任何直接表明軍隊和官府強征“慰安婦”的記載。

右翼軍國主義色彩濃厚的安倍政權,從閃爍其詞“不應把‘慰安婦問題作為政治問題和外交問題”,到大放厥詞“沒有發現任何直接表明軍隊和官府強征‘慰安婦的記載”,是可忍,孰不可忍也!如果“慰安婦”問題都不算政治問題,那什么問題才算政治問題?!如果包括日本本國婦女在內的生靈涂炭都不算“直接證據”,那什么證據才算如山鐵證?!

女性在“軍國主義+父權文化”下失聲

從整個人類的高度去審視侵華戰爭,乃至二戰全局,我們會發現無論是“慰安婦”、抑或是奧斯維辛,都不僅僅是中國人的歷史、日本人的歷史,猶太人的歷史、德國人的歷史,而是全人類的歷史,是深深扎入人類文明心臟的刺。對于“慰安婦”的講述,需要超越民族范式、國家范式,因為它是世界的浩劫。真正的和解,不是各方達成了某種利益上的共識,而是各方建立起“以真相換取寬容”這樣的價值共識。

一齊墜入日本軍國主義爛污泥沼,成為無間幽冥之血肉祭品的,是中國、朝鮮半島、日本本土等等不計其數的失落羔羊。針對“慰安婦”的性犯罪,在民族羞恥的意義之外,更是赤裸裸針對女性的暴力。這種暴力在戰爭中以極為恐怖的樣貌彰顯,在和平時期則以隱秘而漫長的恥辱創痛,將受害者的一生釘在了苦難的十字架上。

在各個現代民族國家的話語修辭當中,“祖國”常被比作“母親”,象征著神圣和孕育。而在民族國家之間發生沖突時,瞄準女性的性暴力成為了戰爭中心照不宣的“自選動作”。這種暴力的根源,是父權文化刺激下故意釋放的野蠻欲望——對他族最大的羞辱和打擊是踐踏對方的母親、妻女,“強暴他族女性”與“踐踏他族領土”在事實上運行的是同一邏輯。因此,戰爭中的性暴力不止給女性帶來恥感,也給受侵國族的男性甚至全體社會帶來恥感。“一切都和性有關,除了性本身;性關乎權力。”這種恥感是極富性別意味的,民族權力關系當中滲透著性別主義的色彩。

日軍情報部某軍官遞交陸軍本部的一封文件完全佐證了上述觀點——“當武士道不能支撐崩潰的士兵時,中國‘慰安婦的肉體卻能對恢復士兵必勝的信心起到不可估量的作用。能在中國女人身上得到滿足,必將在中國領土上得到滿足……”

二戰前后,窮兵黷武、極權獨裁的日本軍國主義與威勢膨脹、面目猙獰的父權語境黏合互融得如此牢不可破,以至于最該感到可悲、最該感到絕望的犧牲者,恰恰是其本國的“慰安婦”——再回首平靜地審視那段歷史,我們不難得出這個結論。

軍國主義的突出特征除卻對外侵略擴張,還包括了什么?是對內鎮壓反戰運動,宣傳極端的民族主義和沙文主義;人民被要求向國家無私奉獻,私權、人權、言論自由受到壓抑;人民日常生活常受軍事上的動員與干涉;政府吹噓掠奪來的“利益”,激發人民對戰爭的熱情,以確保民意對戰爭的支持……

所以,當時日本“軍國主義+父權文化”的思想意識形態,在日本“慰安婦”問題上,具體表現為直接迫使作為個體的女性喪失了發言的權利。她們的身體被大寫的“集體”所操控,從而處于“無聲”的狀態,為所謂民族、國家,甚或“人類未來”代言,唯獨不為自己代言。戰時,屬于“主動攻擊國”一方的日本“慰安婦”,要響應動員號召,用肉身激勵、犒賞本國的軍人;戰后,屬于“被動承受國”一方的日本“慰安婦”,又要“解救國難”,用肉身自薦枕席,平息可能降臨的極怒懲罰;她們總是在做貢獻,她們又總是隨時隨地可以被“過濾”掉——她們也是活生生的人,不是牲畜草木啊!

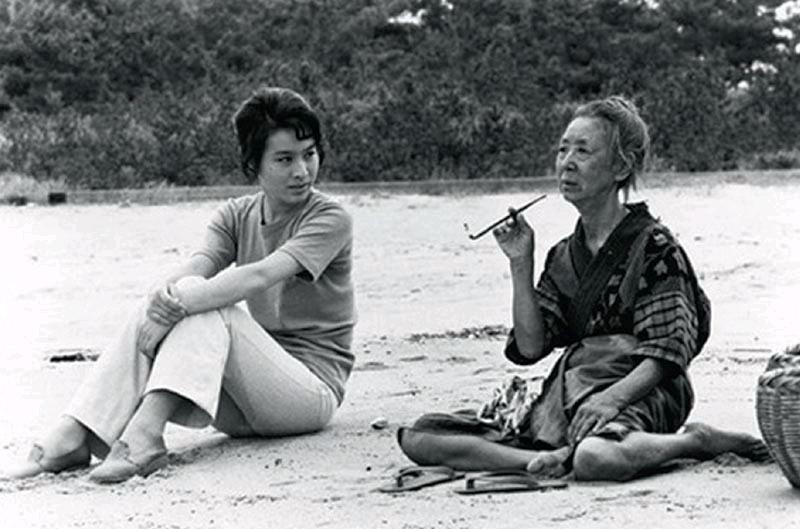

日本電影《望鄉》里,在南洋死于困苦與心碎的東瀛娼女們,墳墓統統背對“祖國”;《人證》里,女服裝設計師為維系名譽與地位,不惜謀殺了自己昔年與駐日黑人士兵生下的混血兒,卻無力回天,萬念俱灰下跳崖自盡;再聯想到中國“慰安婦”題材紀錄片《三十二》《二十二》……所有這些飽受磨難的靈魂靜靜佇立,默對斜陽。她們的經歷既是政治的,也是歷史的;既是個人的,也是女性的。

“慰安婦”問題不是簡化的“國仇家恨”,亦非普世的“苦澀雞湯”。我們值得嘗試的,是進一步審視和反思,并借此為人類文明的進步提供希望。

祈禱,藍色星球無戰事。

(鳴謝《東方新報》孫冉老師對本文的幫助)endprint