新媒體環境下大學生網絡輿情的動態管理研究

徐婧?オ?

摘要:

本文把握新媒體發展下的高校網絡輿情動態管理的社會環境及信息技術特點,梳理高校網絡輿情工作中的新情況。將傳播學、計算機科學、思想政治工作相交叉融合,對如何加強和改進新媒體發展下的高校網絡輿情工作提出新的理論研究方向:動態管理,并進行分析研究,總結提出若干富有針對性的對策。

關鍵詞:新媒體;網絡輿情;動態管理

高校網絡輿情是指在高校范圍內,圍繞著在網絡上傳播的社會上或高校發生的事情,高校師生所持有的態度、思想意識和行為方式等方面的綜合表現。基于網絡輿情的傳播特點和演變規律,研究做好高校網絡輿情動態管理工作,把握高校網絡輿情工作的著力點,強化輿情危機快速反應能力,對加強新媒體理論探索,完善高校網絡輿情工作的體制機制,對進一步提高工作的針對性和實效性,推動社會的和諧發展具有重要的意義。

一、科學把握新媒體發展與高校網絡輿情的關聯性

當前,高校網絡輿情成因復雜,網絡的虛擬性和網絡監管機制的不完善,以及社會轉型背景下的特殊歷史階段,使高校網絡輿情趨于復雜,傳播的便捷,和信息源的模糊帶來了管控的阻力。根據教育部“高校安全穩定綜合防控體系研究”課題組調研所收集的100余所高校所發生的網絡輿情事件進行分類,其誘發因素大致分為:社會發展相關的政治因素與高校自身發展的缺陷因素;大眾傳媒的誘發和誤導;高校學生個人心理因素等。

從主體而言,高校輿情具有群體性,主體多為在同一環境下,生活社會經歷相近、易產生共鳴、相近的價值取向,會營造“從眾”的輿論氛圍。[1]由于高校學生特有的思維方式和情緒表達模式,熱點事件在學生群體中觸發后,往往其相關的文字圖片視頻第一時間被傳至網絡,并借助各種渠道迅速傳播。以微博為代表的新媒體已經從根本上改變了媒體生態結構,一旦突發熱點實踐發生,就有可能會掀起網絡輿情驟變和輿論的風潮。校園輿情的產生與傳播不僅影響著高校的安全穩定,更有可能成為全民參與的社會現象。因此,形成切合實際、合理科學的網絡輿情動態管理引導機制提上日程。

二、新媒體發展下高校網絡輿情管理面臨的新情況

當前,各個高校都建立了新媒體的運營矩陣,在傳達高校輿情和訊息傳達的及時性方面營造了良好的輿論環境。如何利用新媒體大數據背景,化解校園輿情危機是當前工作的一個重點和難點。首先對現狀進行分析:

(一)網絡輿情傳播特點

新媒體時代,網絡輿情傳播迅速。新聞不再需要經過繁瑣復雜的流程后才能出現在傳統媒體平臺上。學生能隨時隨地發布和傳播所見所聞,評論事件,新媒體呈幾何指數增長。新媒體的平臺方式多樣:包括微信微博、QQ、貼吧、論壇、BBS等,多樣的平臺必定會導致傳播途徑的多元化。同學們獲取輿情的信息在增多,途徑也在拓寬。目前,新媒體互動便捷,讓同學們感到自己不再是旁觀者,而是真正的參與者。他們可以及時表達看法,抒發己解,和受眾的互動可謂是快捷方便。由于新媒體下信息海量,某一輿情只是在一時間成為關注焦點,新輿情的迅速傳播會覆蓋前一關注點,因此輿情事件的關注周期縮短,熱點話題更迭迅速。在新媒體下的社交平臺發表評論時,可以選擇匿名,造成傳播主體具有隱匿性的特征。這也導致謠言等不負責任言論的傳播。

(二)網絡輿情演變規律

網絡輿情演化具有衍生性和動態性。由于網絡本身具有的虛擬性、匿名性、發散性等特點,使得網絡輿情發展路徑不確定并經常轉換。在實際的網絡輿情演化中,不同事件有其各自發展特點,但是仍可以從眾多實例中歸納出以下輿情演化的常見演變階段:

前期蟄伏階段:隨著該時期各方面的外界刺激,輿情發酵,網民常通過發帖、跟帖表達觀點和立場,由量變一步步演化為質變,使輿情的影響力和受關注度大大增加。

傳播高潮階段:此時前期各種刺激逐步積累下來的情緒被大量表達。越來越多事件相關信息被釋放挖掘,輿情的關注度與參與量大幅度上

升。[2]這一階段的輿情具有較多不可控因素。當到頂峰時,會形成占主導性的立場陣營。

淡化消減階段:網絡輿情經高峰期后,關注度逐漸下降,新的熱點走進公眾視野。若事件得到解決,那么輿情將平穩淡出網絡平臺;反之,則可能出現反復,甚至成為引發新輿情的導火索。但即使輿情未能圓滿解決,一般仍然會隨著時間的推移沉寂消退。

(三)高校網絡輿情類別

按來源分,可分為原發性高校網絡輿情和繼發性高校網絡輿情。前者在高校內部或在高校間傳播,其產生主體是高校學生和老師,一般傳播速度快、范圍廣,有時會迅速在各高校間產生共鳴。后者是指社會熱點新聞在高校內的延伸,其產生主體來自社會外部,內容可涉及時事和對社會某事件的評論,這類輿情可幫助大學生提升社會認知,增強公民意識,卻也隱藏著巨大的公共危害。[3]

按內容分,可分為社會型高校網絡輿情和校園型高校網絡輿情。前者在內容上涉及社會上的新聞,包括政治、社會生活等,高校網絡輿情在其中多扮演傳播和評論的角色。后者在內容上多涉及廣大師生的切身利益和校園學習生活中引起共鳴的熱點,關乎師生切身利益,網絡輿情不僅扮演著傳播的角色,有時可能會引發聚眾請愿等公共危機。

三、新媒體發展下高校網絡輿情動態管理的著力點

在傳統媒體的弱化和自媒體興起下,輿情的產生和擴散方式已經發生了很大變化,而高校重視不足,觀念陳舊,沒有完善的輿情應對機制,在突發輿情的的應對處理上會處于十分被動的地位。在新媒體發展浪潮的沖擊下,高校在面對網絡輿情時需要第一時間占據主動定義權,把握好速度、尺度、溫度,網絡輿情動態管理機制的完善迫在眉睫。

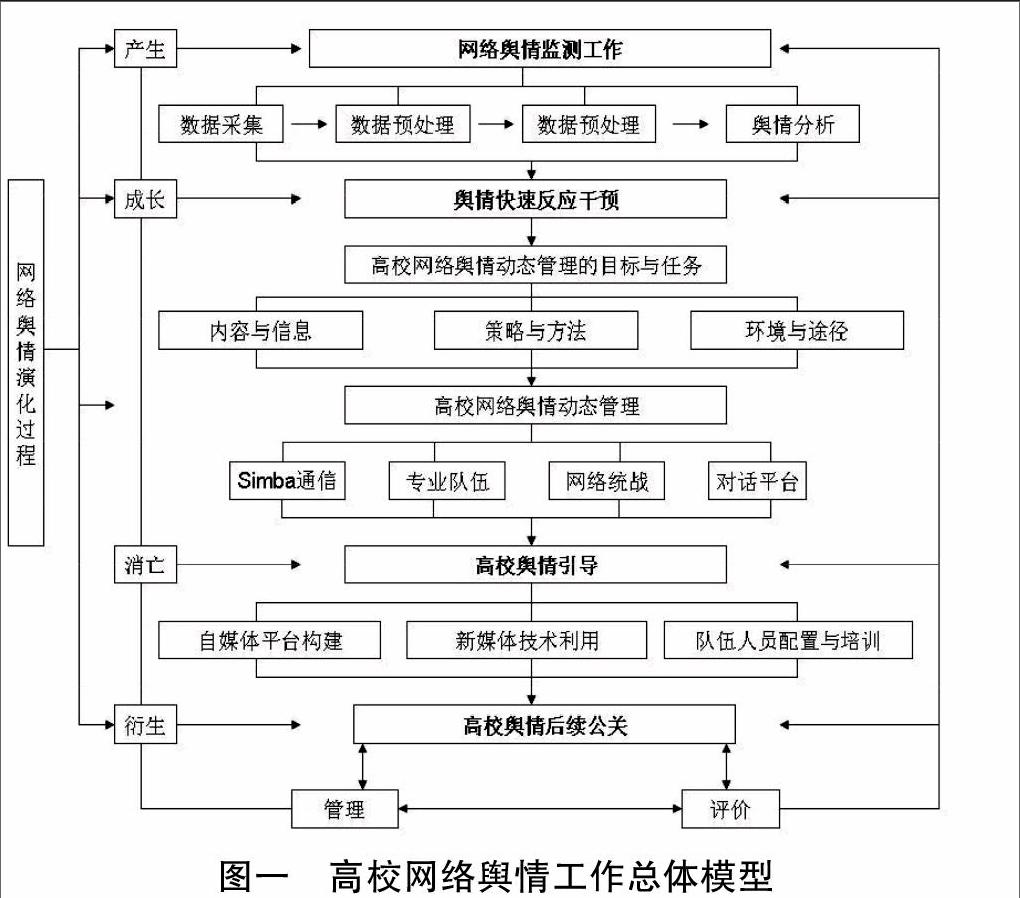

帕累托改進是博弈論中的重要概念,現在經常應用于社會科學中,是指一項正確的措施可以消減福利損失而使整個社會受益。基于這一理論視角下,為了更深入地研究新媒體發展下高校網絡輿情動態管理模式,結合高校網絡輿情工作實際,結合演化過程,繪制系統的高校網絡輿情工作總體模型,直觀地看到動態管理的著力點。依據模型,將從實度、效度、深度、精度四個方面進行進一步研究。endprint

(一)實度:構建高校網絡輿情的監測平臺

媒介與交往實踐是青年學生感知現實世界和虛擬世界的方式,在青年學生認知世界、形成自我價值觀層面上起到了重要的作用。[4]監測高校輿情有助于了解學生思想動態,對教育部門科學決策和維護校園穩定具有不可忽視的意義。首先匯聚技術人才通過專門程序搭建監測平臺,進行輿情話題的發現與追蹤以及網絡輿情的采集與提取,健全校園輿情預警機制,對校園突發事件做好提早防范,并創建網絡權威信息發布平臺。其次要構建校園網絡技術防控系統,加強校內網站與網絡用戶的統一歸口管理,實行一人一號上網,信息交流平臺嚴格實行實名注冊制度。還要建立和完善校園網絡的安全防護、信息過濾系統,及時發現和刪除各類消極、灰色信息。總之,在大數據時代,要利用技術對信息進行全面的分析計算,將監測的目標時間點提前到敏感消息進行網絡傳播的初期,盡可能把握傳播全局,使輿情對高校的負面影響降到最低。

(二)效度:建立輿情快速反應干預的隊伍

新媒體最關鍵的是把控輿論的發展態勢,這就需要一支能快速捕捉輿論信息并針對輿情作出有效干預的隊伍。一所高校,主體是學生,輿情是學生的關于熱點事件的情感動向和語言表達,所以這支隊伍的主體也應該是學生。通過建立一支可靠的輿情干預隊伍,關注新媒體運營的規范性和學生的輿論動態。一旦發現學生有超出預期的言論,并得到了部分學生的認可成為一種不可控的輿論態勢,這支隊伍在獲取這一信息的第一時間就作出決策,采取可行的方式盡力扭轉輿論或使輿論發酵的火焰逐漸熄滅。在輿論短時的可控期內,干預輿情的隊伍的最終目標就是把輿論造成的不良影響降到最小。每當有負面的輿論出現,學生在跟風發表言論的同時,也等待著輿情干預隊伍的回應,相信學校能通過這支隊伍的輿論引導處理好新媒體事件。在新媒體影響力日益擴大的現今,建立一支可靠的輿情干預隊伍勢在必行。

(三)深度:提高高校輿情引導溝通的能力

校內新媒體在關注內外最新消息并且將相對客觀的事實傳達給師生的同時,應引導大家形成理智的判斷,杜絕謠言。當本校面臨不利于學校良好學風形成,良好學校形象樹立的言論時,校內各媒體應第一時間發布客觀事實,轉移言論的鋒頭,最大程度地減少對學校的不利影響。輿論引導和輿論溝通是相輔相成的,信息的最終傳達和接受都不是第一手資料,都不同程度上打上每個人主觀意識的烙印,作為新媒體不應該以博取眼球為主要目的而嘩眾取寵,應當在一定范圍內增加信息的可視感來還原客觀事實。校內的輿論平臺活動信息,負責人的商榷,師生的參與度以及工作人員的反饋效率共同構成了一個學校的各大平臺的合理有效運用的重要因素。

(四)精度:優化高校輿情危機的公關機制

首先,在事件發生后第一時間,對事件的具體原因過程進行調查,掌握事件的來龍去脈,了解問題的主要源頭,通過對輿情監測的分析,抓住主要矛盾,及時組織通稿,對外界發布聲明表達態度。其次,及時做出整改措施,制定能讓受眾接受的處理方案不僅要對已發生事件進行嚴肅處理,還要制定新的規章制度,正面回應,以誠懇來獲取受眾的原諒。最重要的是 重視意見領袖的討論方向,借助他們來引導輿情的走向。吸納培養高校新媒體實踐人才,在重大輿情事件發生時能通過校園意見領袖發聲,聯動新媒體矩陣達到控制引導作用。

高校網絡輿情問題為高校工作帶來了新的問題和挑戰,高校應基于網絡輿情的傳播特點和演變規律,研究做好網絡輿情動態管理工作,把握高校網絡輿情工作的著力點,強化輿情危機快速反應能力,不斷完善高校網絡輿情工作的體制機制,通過科學高效的管理引導方式,構建高校輿情傳播的預警機制,化解輿情危機,構建更為和諧的高校校園文化氛圍。

[參考文獻]

[1]曠曉霞,基于校園新媒體平臺下輿情工作探究[J],廣西師范學院學報,2011,(07).

[2]馬曉東、劉亮,新媒體時代高校網絡輿情的傳播特征及管理對策[J],湖北函授大學學報,2017,(30).

[3]張楨,新媒體視閾下網路輿情的新特點與變化趨勢[J],新聞研究導刊,2016,(22).

[4]徐婧,新媒體發展對青年學生的影響及對策研究[J],高等工程教育研究,2014,09.

[基金項目名稱及編號] 浙江省教育廳科研資助項目(Y201635035)

(作者單位:浙江大學城市學院,浙江 杭州 310015)endprint