我國小學武術教育開展現狀研究

余金虹

摘要:文章運用文獻資料法和問卷調查法等方研究法對廣東省小學武術教育現狀進行調查。研究發(fā)現,小學武術教育在廣東逐漸普及,但在教學內容、教學方式、師資力量、開展效果等方面存在一些不足與困難,而且武術教學具有“重技術,輕理論”的顯著特征。研究認為,小學武術教育應實施“因生制宜,趣味在先;技術為主,理論伴行”的模式,正真做到以學生為主體的武術教育。

關鍵詞:小學 武術教育 現狀 廣東省

隨著國家對中華民族傳統文化的重視,作為中國文化“符號”的武術也備受關注。傳統武術在西方競技體育文化的撞擊、融合過程中,衍生了競技武術,在體育全球化的今天,競技武術的出現是必然趨勢,但是傳統武術也不能丟掉,“因為傳統是根,沒有根基就很難存活”,武術的發(fā)展處于進退兩難的處境。1956年武術已被列入《中小學體育教學大綱》作為教學內容,武術作為體育課的內容進入學校教育,走過60個年頭的學校武術教育不見起色,根本原因可能涉及多方面問題。但是學校武術教育是武術發(fā)展重要途徑之一,學者們對武術教育高度重視。武術從作為體育課的內容到“武術被列為中考體育項目”所采取的一系列措施,無疑都是為了武術“后繼有人”,避免武術發(fā)展出現斷層。

本研究選取了廣州、江門、湛江、中山、東莞、佛山等地區(qū),從每個地方隨機選取一所小學,共發(fā)放33份問卷,回收33份問卷。通過學校圖書館、中國知網、獨秀、萬方等數據庫搜索相關文獻,了解目前我國武術教育的情況。通過調查研究發(fā)現和探討廣東小學武術教育的發(fā)展遇到的困難,使其更好地發(fā)展。

1廣東省小學武術教育的現狀

廣東小學武術教育逐漸開始普及,部分學校以武術課或大課問操的形式開展,但學生對武術學習的熱情度不高,各地方政府、教育部以及學校等方面的重視度也不夠,至此,目前廣東小學武術教育依舊存在相關問題。武術教育不僅僅只是武術技術教育,也是武術文化的教育,更是對學生的身心、道德、品行、意志的培養(yǎng)。

1.1專業(yè)型教師缺乏,區(qū)域武術特色促進學校武術發(fā)展

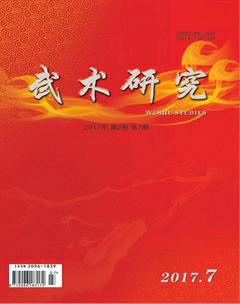

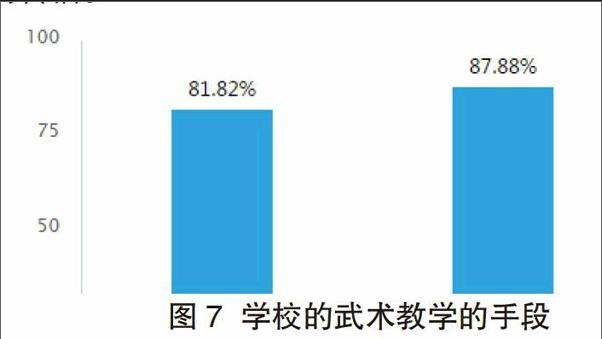

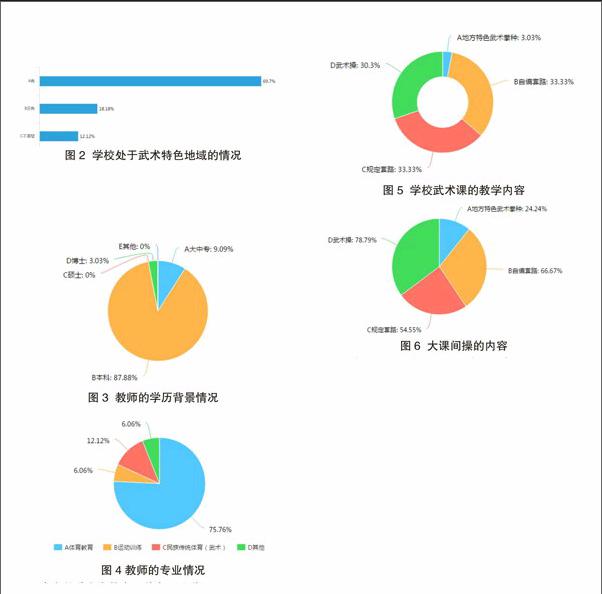

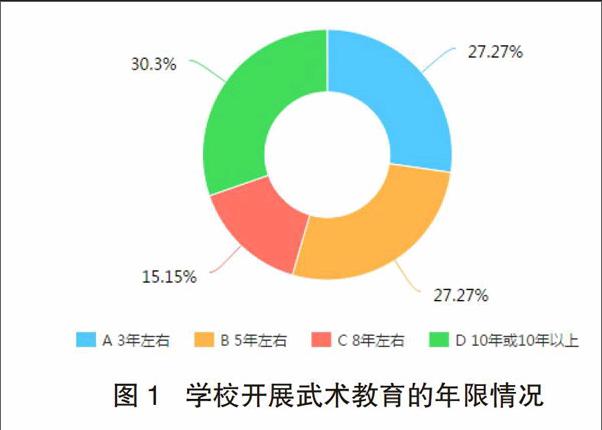

從事小學武術教育的教師基本以本科畢業(yè)生為主,占87.88%,大中專、碩士研究生、博士研究生畢業(yè)的教師數量較少,由此可知,教師的學歷水平不低。從問卷的數據中發(fā)現,學校的武術教育長達10年的學校占30.3%,這是一個很好的現象,應該繼續(xù)堅持。從問卷調查情況的分析可知,69.7%的學校處于具有地域性武術特色的地區(qū),開展小學武術教育時間有10年以上的學校很大程度是與地理位置有關,也正因為地理位置的優(yōu)勢而打造“武術特色”學校的品牌。

然而,專業(yè)相對應的教師數量卻相對缺乏。武術教師的專業(yè)以體育教育為主,民族傳統體育(武術)專業(yè)的教師數量僅占12.12%。有45.45%的教師認為,專業(yè)武術教師缺乏是目前武術教學主要面臨的問題。武術不同于其他的體育運動,如果沒有接觸過武術的教師從事武術教育工作,對學生學習武術可能有所欠缺,學校武術教育除了是體育課的內容,更是武術文化的教育。當今科學技術發(fā)達,網絡信息豐富,對于教師自學武術技術是絕無問題的,甚至可以在課堂上“現學現教”,可是,效果未必理想。因此,開展武術教育的學校要對教師進行嚴格篩選,不論是學歷還是專業(yè)或是經驗,均以武術專業(yè)的教師優(yōu)先。

1.2武術教學內容繁雜,特色不顯著

廣東小學武術課和大課間活動的內容有地方特色拳種、武術操和自編的武術套路,內容豐富,武術課教地方武術特色拳種的學校較少,僅占3.03%,把其作為大課問操的內容的學校相對而言較多,占24.24%。學校的武術教學沒有統一的教材,武術教學內容也沒規(guī)定。從調查過程中可知,部分學校只開設武術課或是武術作為課間操的內容,少部分學校是兩者都有開設。

武術拳種、武術套路、武術操的內容都非常多,學校、武術教師應經過帥選,選擇適合的內容進行學習,而不是隨手拈來。在選擇上要投學生所好,學生感興趣的、實用性較強的武術內容方得到學生的青睞,所以,“實用性的教學內容更能激發(fā)學生的好奇心和求知欲”。對于處于具有區(qū)域性武術特色的學校,校方也應慎重選擇,可以借助學校地理位置的優(yōu)勢,打造“武術特色”品牌學校,同時更有利于當地武術的傳承與發(fā)展。

1.3技術與理論分離,“一邊走”現象嚴重

武術課和武術課間操是常見的學校武術教育手段,遺憾的是,武術知識教育卻嚴重缺乏(見圖1-7)。武術教育技術到位,但武術文化知識嚴重缺失,“一邊走”的武術技術教學現象嚴重。“新中國以來,雖然學校武術得到了較大的發(fā)展,但由于受西方教育思想的影響,武術被片面的理解為單一的體育課程,在教學中過分追求其體育屬性,一定程度上忽視了武術傳統教育價值,造成學校武術推廣過程中傳統文化與教育內涵的缺失,致使武術在學校的推廣與普及流于形式,其發(fā)展舉步維艱”。“武術區(qū)別于一般體育項目的本質在于其內在的文化性,因此‘武術屬于體育,但又高于一般體育(伍紹祖)”。嗍雖然武術在學校教育中作為體育課的內容開展,但是其區(qū)別于其他的體育項目。西方競技體育以追求人體“更快、更高、更強”為目標,而武術注重“天人合一”,武術的身體技術可歸為體育,文化卻是其不同于體育的特征。單一的武術技術教學,會導致武術文化的喪失。“武術作為有中國特色的身體文化形式,不僅具有現代體育的功能——身體鍛煉,同時作為一種系統整體性的文化載體,兼具德、智、體、美及促進人個性發(fā)展與完善等的社會文化教育功能”。學校武術教育要重視武術的文化教育,文化教育是根。學校武術以套路、武術操為教學內容,武術套路被看成是一種“花拳繡腿”,或是“學了武術能打幾個人”,學校武術教育對這些不成熟甚至是錯誤的觀點應該加以關注和糾正,讓學生正確認識武術。學校是傳播武術的重要途徑,武術的傳承離不開學校武術教育。現在的武術傳承不同于過去師徒相傳、傳男不傳女等方式,而是師生相傳,大眾互學,是一種開放、包容、自信的武術文化傳承與傳播。

2“因生制宜,趣味先行”為小學武術教育開展之源

學生是學習的主體,是接受知識的主人公,教學以生為本是關鍵。課堂教學是面向全體學生,教師應關注每位學生的發(fā)展,因材施教。在教學方法、教學手段、教學內容方面要靈活應變,小學生對于有趣的課堂感興趣,他們具有“玩”的天性,好玩、好動是小學生明顯的特征。課堂上老師反復傳授五步拳、一路長拳、三路長拳、初級劍、初級刀、簡化太極拳等內容,過多地會引起學生的反感和厭倦。游戲是武術課堂的必須內容,結合武術特點,設計相應的課堂武術游戲,可激發(fā)學生學習武術的興趣。再者,也可借鑒西方學校體育的“運動教育”模式,“‘運動教育模式是基于‘游戲理論思想建立起來的”,讓教師與學生共同參與其中,同時學生在不同階段有針對性地掌握武術文化、武術技能等多方面知識。“因生制宜”要求教師最大限度地顧及最多數學生但也不能放棄某一小部分學生,學生間的個體差異避免不了,尊重差異設計相應的教學是教師的責任。“趣味先行”課堂是學生需要的,有趣的課堂才能吸引學生的注意力,提高學生的學習興趣。因此,“因生制宜,趣味先行”是小學武術教育開展的首要關鍵。

3“技術為主,理論伴行”為小學武術教育開展之必要

武術課的技術學習不是簡單的套路練習,不可否認,技擊是武術的本質,但在當今社會的發(fā)展的背景下,武術“打”并不突出,更多人認為武術是“花拳繡腿”,學校武術教學應重拾“打”的正確觀點,也要“練”好。“學校武術教學中的‘打與‘練實質上是學以致用的要求,即通過學習武術能達到一定的武術實用技能,不至于是一個花架子”。武術技術的學習是實用的基礎,掌握武術技術才能用于生活中。在武術技術學習過程中教師更應注意向學生傳送正確的武術知識、武術文化、武術思想,武術代表中國的符號,在體育全球化的今天,武術由中國專屬向世界共享的轉變,這在一定程度上促進武術的發(fā)展。武術在全球傳播過程中會參雜各種各樣的聲音,學校武術教學以學生學習技術為主的同時注重武術理論文化的灌輸,學生通過身體技術的學習領悟武術文化的內涵,與此同時,培養(yǎng)學生辨別武術“是”與“非”的能力。所以,“技術為主,理論伴行”是小學武術教育開展的必要環(huán)節(jié)。endprint