高等職業院校師范類專業課程改革探究

摘 要:高等職業院校師范類專業科學合理的課程體系建設,是其培養基礎教育合格師資的保證。我國師范類專業課程體系受到前蘇聯模式影響,雖然也進行了多次修訂,但總體來看還屬于修修補補,與我國社會發展不相適應。當前,國家實行教師資格證“國考”政策。如何遵循“國考”導向,建設科學、合理的高等職業院校師范類專業課程體系,是新時期教師能力和素養的要求,也是高等職業院校師范類專業生存、發展的必由之路。

關鍵詞:高職院校;師范類專業;課程體系;課程改革

近年來,得益于國家對職業教育的重視,我國的職業教育得到了前所未有的發展,據來自教育部的統計數據顯示:2016年全國共有職業院校1.23萬所,在校生2680.21萬人,高職畢業生半年后就業率超過90%,我國已建成世界上規模最大的職業教育體系,開設約千個專業、近10萬個專業點,基本覆蓋國民經濟各領域[1]。高職院校師范類專業在我國基礎教育的師資培養中,發揮著不可替代的重要作用。但是,從基礎教育教學一線反饋回來的大量信息卻顯示:職業院校師范類畢業生,有學歷無能力,有知識沒文化;人文素養和教學能力嚴重缺失等現象普遍存在[2]。當前,時逢國家推行教師資格證“國考”制度,如何遵循“多元化、專業化、重能力、重實踐”[3]的“國考”導向,建設科學、合理的高等職業院校師范類專業課程體系,是我們急待解決的問題,也是高職師范類專業教學改革創新的重中之重。

一、教師資格證“國考”相關背景

在“國考”視角下,職業院校師范類專業課程體系不能適應社會發展的需要,必須要進行改革。改革的前提必然是科學的、恰當的分析研究,找出問題所在。什么是“國考”?“國考”考什么,怎么考?“國考”特點和核心是什么?高等職業院校的師范類專業課程體系問題究竟在哪里?這些都是我們首先要弄明白的問題。

(一)什么是“國考”

教育部于2013年8月15日發布的《中小學教師資格考試暫行辦法》規定教師資格考試實行全國統一考試(為了區別省組織的考試,簡稱“國考”)。2015年,教師資格考試正式實行全國統一考試。從2016級開始,師范生在畢業時不再直接獲得教師資格證,想要獲得從業資格就必須參加教師資格證統考,通過考試才能獲得從業資格[4]。

(二)“國考”考試內容、考試方式、考試特點分析

教師資格證“國考”分幼兒園、小學、中學三個學段,考試形式為筆試+面試的形式。筆試通過,可報名參加面試,其考試科目如下:

從表1分析得出:①“國考”科目多、內容廣;②綜合考查學生的職業素養、基本素養(自然科學、人文社科、文化修養、藝術鑒賞、閱讀理解、表達能力、交流溝通、信息取處等)、教學素養、教學能力;③以能力性考查為主,側重測試學生運用教育教學知識、教學技能進行教學實踐的能力,強化能力考查。

從表2[3]數據分析中可以看出:教師資格證“國考”中,教師職業專業化方面的考試內容比重較大,占到了52%,非教育專業的畢業生完成以上內容考核并非易事,“國考”教師專業化導向明顯。

據統計,從2011-2014年,15個試點省(區、直轄市)共有816561人參加筆試,309767人(占比38%)參加面試,筆試和面試均合格人數為216794人(僅占比27%)[5]。

就業率是職業院校的生命線,教師資格證又是中小學教師入職的準入證。改革陳舊的課程體系已刻不容緩,這既是新時期基礎教育教師能力和素養的要求,也是高等職業院校師范類專業生存、發展的必由之路。

二、高職院校師范類專業課程體系現狀分析及改革探索

我國的高職師范類專業課程設置,開創之初是參考了日本的模式,后來又借鑒了美國的課程設置[6]。20世紀50年代,“蘇聯經驗”對中國高等教育產生過很大影響,1952年,在教育部頒布的教學計劃中,曾將專門化課程的總學時訂得高達4000學時左右,基礎課程被減弱。“蘇聯模式”在當時的政治、歷史背景下,曾在我國高等師范類人才培養中發揮了一定的作用,但其弊端顯而易見:重學科縱向發展,缺乏橫向聯系、學科專業課程比重過大、缺乏靈活性等。直到今天,我國高職師范類專業的課程設置中還存在“蘇聯模式”的影子[7]。

在“國考”的視角下,要解決這個問題,從兩方面入手:一是對比、學習國際上發達國家師范類專業課程體系建設的經驗;二是結合自身實際,制定出高職院校師范類課程體系入手。從類別上來分,各國的師范類專業課程體系通常包含三個模塊:公共基礎課程(普通教育課程或通識課程);學科專業課程;教師教育課程[8],對比研究從這三類課程切入:

(一)公共基礎課程比較研究

從表3[2]研究成果可見:表中所列其他三國公共基礎課程,具有文理滲透、內涵豐富,廣博性、基礎性強等特點。與之相比,我國師范類公共基礎課:①只占21%,與列表中其他國家相比相差甚遠;②知識面窄,缺失人文、藝術、自然學科等方面內容;③課程過于單一,難以為未來教師提供豐富的知識滋養。

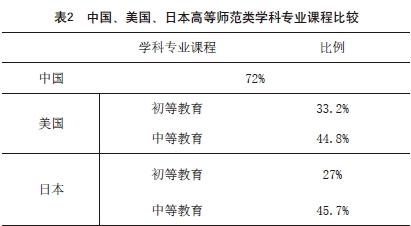

(二)學科專業課程比較研究

從表2[8]研究成果分析:①美國、日本專業課程針對性強,分小學師資教育與中學師資教育,且所占比例不同。②我國學科專業課程冗雜,比重過大,沒有對象劃分,過于強調向學科的高深領域發展,重專業、“學術性”傾向突出[9]。

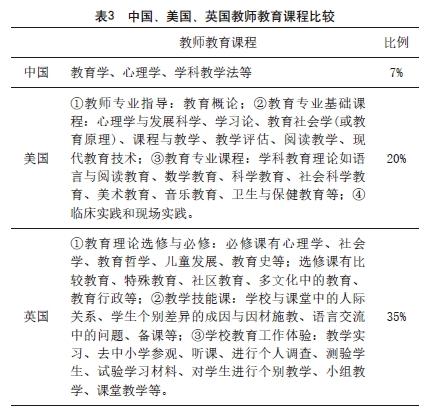

(三)教師教育課程比較研究

從表3[2]研究成果來看:我國教師教育類課程在專業課程體系中的比例顯得微不足道,課程單一,“師范性”不足。

(四)教育實習環節實效性不足

從表4[10]研究成果來看,美國將教育實習分為:①到學校為教師充當助手;②參與學校教育管理活動兩個階段,共18周。法國將教育實習分為:①感知;②協同;③責任三個層次,占總學時比例為33%。英國則是以中小學為基地開展教學,開設《學校工作體驗》課程,學生參觀、聽課、見習活動貫穿教學始終。我國的高職師范類實習一般集中在最后一學期,不分層次、分步驟,占16周左右的時間。實習結束后僅依據實習鑒定表來評判實習結果,缺乏監管,考核方式單一、實效性不足。

三、“國考”制度視角下,高職院校師范類專業課程設置改革探索

教育必須主動與社會、經濟,人才需求發展相適應。高職院校師范類專業,在教師資格證“國考”背景下,必須審時度勢,根據時代對基礎教育人才的要求,找準自己的位置和發展方向,積極開展課程體系改革,以適應新時期“國考”的要求,這也是高等職業院校師范類專業生存、發展的必由之路。

(一)提高公共基礎課的開課比例,增加開課門類

從以上研究結果顯而易見:我國教育類專業公共基礎課程開課門類過于單一,占本專業總開課數比率低,特別缺失自然科學和人文科學類課程,這已成為教師資格證“國考”中突顯的短版。對于高職師范類學生來說,這一問題更為嚴重,他們中間長期存在著重技能、輕理論;重專業、輕文化等現象。因此,在教師資格證“國考”背景下,提高公共基礎課的開課比例,增加開課門類勢在必行。

(二)精簡、融合學科專業課程

我國師范類專業的學科專業課程比例高達72%左右[2],學科“學術型”專業化教學傾向突出。這與高職院主要培養“夠用、能用、會用”實用性專門人才的培養目標不符。學科專業課程之間的融合與精簡,可以解決這一久而未決的問題。融合與精簡包含兩個方面的內容:一是指專業課學科知識之間的融合精簡,淡化“學術型”學科專業化的培養模式,精簡教學內容,在教材深度、廣度、實用性上做研究,探索將幾門課程合二為一,開發校本教材等做法。二是指教學內容的融合與精簡,體現師范性。精簡更新那些陳舊的、實用性差、基礎性弱的內容,使教學內容體現出師范教育特色。這一嘗試必須從教師身份的轉型開始。在教師資格證“國考”背景下,教師必須實現由學科身份向專業身份的轉型,從改變自身教學模式、教學理念做起。精簡學科性內容教學,凸顯師范性,要將專業課程的講授與中小學課堂教學、活動指導、班主任工作、教師語言表達能力、人際交往能力、團隊合作意識等內容融合,實現教師學科教學身份向中小學教師教育的專業教學身份轉型。

在專業教學身份的理念下,教師不再僅是把學科體系的知識、能力教給學生,而是要探究融合性的學科專業課程模式,基于學科體系的知識與能力,培養學生作為未來中小學教師的師德、學習、育人、服務的能力,這種能力的培養,僅單一的學科教學是無法承擔的[11]。

(三)突出教師教育課程的“師范性”

從對比研究來看,我國教師教育類課程在專業課程體系中的比例顯得單一、微不足道,師范性不足。沒有突出高職師范類課程的實踐性及應用性,忽略了有關職業態度、職業技能方面的內容,欠缺課程之間的融通、銜接、不利于人才的綜合素質的提高[12]。

在教師資格證“國考”背景下,高職師范類專業必須突破《教育學》《心理學》《教學法》為主的老三門,增加教師教育課程的開課比例,提高開課門類,豐富教學內容。建立與之相適應的、內容豐富的、突出師范性的、有專業特色的教師教育類課程體系。

(四)增加實踐課程與實踐環節

中國教育學會副會長、東北師范大學校長史寧中教授指出:教師資格證“國考”除了完成對教師隊伍的選拔功能外,還要告訴師范大學生該怎么教書,學生如何學習,不僅考知識,更重要的是考能力[13]。

師范類專業的實踐活動,包括教育見習、實習、頂崗實習等。①分階段、分層次、有目標地進行教育見習、實習,強化監管,注重實效。②充分發揮大學校園的環境育人、活動育人的功能。開展諸如粉筆字、鋼筆字、毛筆字、簡筆畫訓練比賽等課程或環節,以強化師范生的教學基本功;③開展演講比賽、講課比賽、說課比賽、MOOC、微課、課件制作、翻轉課堂、同課異構研討等活動,提升學生教育教學能力。

(五)建立與“國考”相適應的課程考核制度

嘗試建立與教師資格證“國考”相適應的、具有高職師范類專業特色的課程考核制度。在課程考核中不但有專業技能、知識的內容,還要融入職業素養、職業道德和心理素養的考核,特別突出對中小學教育教學實踐能力的考查。如:使用形成性考核+診斷性考核+終結性考核的模式,即:課程成績=平時成績20%+實踐成績50%+考試成績30%,提高實踐成績的比重。實踐成績包括課堂練習、自主探究訓練,模擬課堂、撰寫教學心得等,將教學實踐活動落實到每一節課中[14]。

通過梳理我國教師資格證“國考”的內容及特點,可以看出:“國考”是我國社會歷史發展的必然,是與國際教育前沿接軌的產物。通過將高職師范類課程體系與國外發達國家相比,發現自身存在著諸多的問題與差距。在“國考”視角下,高職師范類教育專業,必須認清形勢,把握發展方向,在客觀地研判自己處境的基礎上:①掌握“國考”特點,領會其精要;②把握契機,全面深化課程改革;③不斷總結創新,用決心和智慧推動我國教育事業向前發展,同時也為自己的生存和發展謀一席之地。

[參考文獻]

[1] 王繼平.我國建成世界上規模最大職業教育體系[N].人民日報, 2017-05-05(16).

[2] 李盛兵.我國高師課程體系的缺失-人文性和師范性研究[J].課程·教材·教法,1998,05:52-55.

[3] 王世存,王后雄.國家教師資格考試:必要性、導向及問題思考-基于對浙江、湖北兩個省份首次考試情況的統計分析[J].教師教育研究,2012,04:32-37+18.

[4] 陳尚瓊,余仁勝.我國中小學教師資格考試制度的回顧與展望[J].課程·教材·教法,2015,04:98-104.

[5] 何丹.“國考”背景下教師教育專業教師資格課程改革探究[J].中國成人教育,2016,17:104-107.

[6] 陳蓉.中國與芬蘭教師教育課程設置比較研究[D].華東師范大學,2012.

[7] 劉茗,王鑫.建國初期高等教育學習蘇聯的歷史回顧與思考[J].遼寧教育研究,2013,11:55-57.

[8] 曾潔珍.若干發達國家教師教育課程的比較分析[J].教育導刊, 2003,10:52-55.

[9] 冼秀麗.新建地方本科院校教師教育課程體系的建構[J].中國成人教育,2012,03:118-120.

[10] 杜靜.我國教師教育課程存在的問題與改革路向[J].教育研究, 2007,09:77-80+85.

[11] 朱旭東,李瓊.論我國教師教育的二次轉型[J].教育學報,2014, 05:98-104+112.

[12] 高俊學,劉偉光.高等職業院校課程改革問題研究[J].中國成人教育,2009,09:87-88.

[13] 王世存,王后雄.國家教師資格考試:教師教育發展的里程碑[J].中國考試,2012,07:36-43.

[14] 陳淑睿,謝紅燕.基于教師資格全國統考的“兩學”課程改革之思考-以小學教師資格考試為例[J].中國成人教育,2015,19:173-174.

*基金項目:四川省教育廳人文社科重點科研項目《學校音樂教育“新體系”背景下高師音樂教育專業人才培養模式研究》(16SA0166)

作者簡介:楊永平(1977-),男,甘肅古浪人,川北幼兒師范高等專科學校講師,碩士,音樂教育專業帶頭人,教研室主任,主要研究方向:音樂教育。