關于高職混合所有制產業學院的思考

張艷芳

摘要:高職混合所有制產業學院是國有產權資本與不同所有制屬性資本混合注入,具有服務明確產業的綜合性功能,具備獨立法人資格,實行市場化治理模式的高職二級學院或以二級學院機制運作的辦學機構。當前,高職混合所有制產業學院發展面臨法律地位不明、行政干預過強、利益制衡缺失、辦學效益低下、合作能力不強等諸多問題,高職混合所有制產業學院的未來發展需要在國家法律層面健全相關法規,在社會環境層面營造有利環境,在政府政策層面配套激勵政策,在學院運作層面建立“共同體”機制。

關鍵詞:高職院校;混合所有制;產業學院;共同體

中圖分類號:G717 文獻標識碼:A 文章編號:1672-5727(2017)10-0015-05

2014年5月,國務院發布《關于加快發展現代職業教育的決定》,明確提出:“探索發展股份制、混合所有制職業院校,允許以資本、知識、技術、管理等要素參與辦學并享有相應權利。”由此,混合所有制職業院校逐漸進入職業教育界研究視域,并引發學者的廣泛關注。當前,雖然混合所有制職業院校已然成為學界的熱點話題,但混合所有制職業院校改革尚未取得實質性的突破。究其原因,主要是混合所有制職業院校在理論層面尚缺乏頂層設計,實踐層面也面臨制度瓶頸。發展混合所有制職業院校作為職業教育領域觸及體制機制的改革,亟待破題。2015年教育部《高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018年)》提出探索混合所有制辦學,鼓勵企業和公辦高等職業院校合作舉辦適用公辦學校政策、具有混合所有制特征的二級學院。這無疑為舉步維艱的混合所有制職業院校改革指明了全新的可行思路。筆者認為,在發展混合所有制職業院校面臨制度瓶頸,短期內難以從法律層面實現突破的尷尬局面下,以二級學院為平臺,探索高職混合所有制辦學無疑更為務實。事實上,由于校級層面開展混合所有制辦學難度較大、涉及面較廣,相較而言,各高職院校更愿意選擇二級學院“試水”。目前,國內已有一些職業院校開始類似的探索,但囿于探索時日淺短,尚未形成普適的實踐經驗總結。而學界對混合所有制職業院校的研究尚處于起步階段,現有研究更多聚焦于校級層面的探討,而鮮有涉及“具有混合所有制特征的二級學院”的相關成果。對“具有混合所有制特征的二級學院”內涵尚無清晰的界定,更無法直面其發展中的困惑并進行相關制度設計。正因為如此,筆者提出以“高職混合所有制產業學院”概念規范“具有混合所有制特征的二級學院”的實踐探索與理論研究,并撰文就高職混合所有制產業學院發展中的現實困惑進行理性分析。

一、名實之辯——高職混合所有制產業學院的理論厘清

筆者將“高職混合所有制產業學院”界定為:由國有產權資本與不同所有制屬性資本混合注入;具有服務明確產業的綜合性功能;具備獨立法人資格,建立現代法人治理模式實行市場化運作的高職二級學院或以二級學院機制運作的辦學機構。

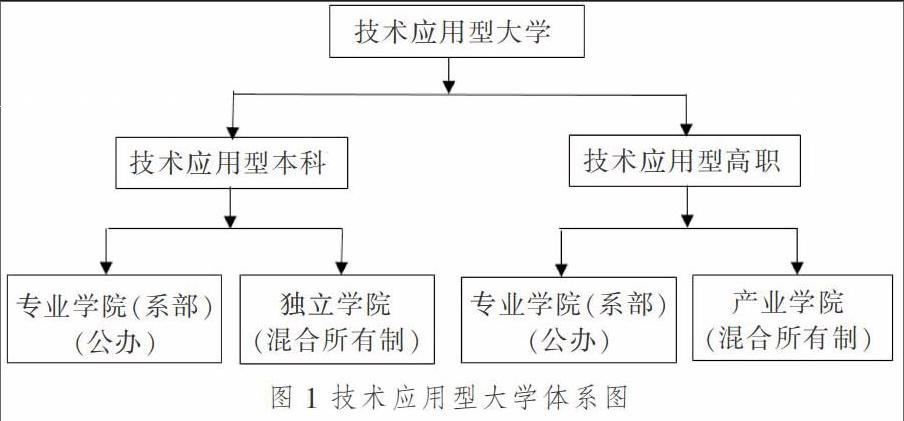

“產業學院”這一名詞最早可以追溯到英國所倡導并于2000年正式運營的產業大學,即“由公共部門和私人部門共同創造的,通過現代化的網絡和通信技術,向社會提供高質量的學習產品及服務的開放式遠程學習組織,是學習者和學習產品之間的中介機構[1]。”事實上,英國的產業大學并非嚴格意義上的大學,而更類似于現代的網絡學習平臺。我國的產業學院起源于廣東省中山市,其典型代表是中山職業技術學院與產業行會和行業中的龍頭企業進行深度合作,在中山產業集聚地共同興辦的沙溪服裝學院、古鎮燈飾學院、南區電梯學院和小欖工商學院。這些學院作為職業技術學院的二級學院,因對接各自不同的當地產業,被稱為“產業學院”。過去,我國學界對“產業學院”的內涵一直沒有清晰的界定,學者在使用時也是各執其詞。有的將“產業學院”定位為職業技術學院的二級學院或以二級學院機制運作的辦學機構[2];有的將“產業學院”作為具有明確產業服務對象以及緊密產學合作關系的職業技術學院類型,以區別于地方性綜合高職學院和混合型的高職院校[3]。同一概念的混用,造成了實踐的困惑,也不利于研究話語的統一。考慮到過往沿用的習慣、與國家教育政策文件的協同統一以及與本科院校二級獨立學院的對應匹配,筆者主張將“產業學院”定位為高等職業技術學院里具有混合所有制特征的二級學院或以二級學院機制運作的辦學機構更為恰當。由此建立起相互匹配的完善的我國技術應用型大學體系,見圖1。

高職混合所有制產業學院(以下簡稱產業學院)具有以下特征:一是出資主體混合化,產業學院的產權出資是多元的。其中既有國有資本的參與,亦有產業資本的融入。國有資本與不同所有制屬性資本的混合注入是產業學院的本質特征。二是服務產業明確化,產業學院的人才培養、科研咨詢、員工培訓等功能具有明確的產業服務面向,并且與優秀的產業企業建立緊密的產學研合作關系。這是產業學院的個性特色。三是服務功能綜合化,產業學院能為特定產業提供人才培養、科研協作、人員進修、決策咨詢等綜合性服務。為產業發展提供全方位綜合服務是產業學院的辦學指針。四是治理類型法人化,產業學院具有獨立法人地位,能獨立行使權力和承擔責任。建立完善的法人治理結構是產業學院的制度前提。五是運行機制市場化,產業學院主要依靠市場進行資源配置,其專業設置、高管任命都由市場決定。尊重市場對資源配置的決定權是產業學院的治理基礎。

二、現實之惑——高職混合所有制產業學院的理性思考

作為眾多職業院校探索“混合所有制”改革試水區的產業學院,在發展建設過程中也存在一些問題亟待解決。

(一)明確法律地位的問題

作為高職院校下屬機構的二級學院,依照慣例是沒有獨立法人資格的。然而,能否具有獨立法人地位卻是影響產業學院發展的重要條件。首先,它決定了產業學院能否獨立享有法律權利并承擔法律責任、能否擺脫政府的不當行政干涉獨立辦學;其次,它決定了產業學院能否建立起現代法人治理模式,能否有效平衡各利益相關者權益;最后,它決定了產業學院能否有效整合各方資源,實現辦學目標,能否更廣泛地向社會融資,獲得可持續發展的不竭動力。實踐中,產業學院的獨立法人地位尚缺乏相關法律支撐。它作為承擔教育公益職責又有盈利要求的實體,既有公有資本,也包含非公有的成份,判定其屬事業單位法人還是民辦非企業法人抑或是企業法人,法律并無明確規定。endprint

(二)弱化行政干預的問題

傳統意義上,公辦高職院校因為承擔公益性的教育職能,享受政府撥款支持。與此同時,高職院校也習慣并在其內部沿用了行政命令的治理方式,并把這種治理方式拓展到產業學院的管理上。產業學院的許多工作仍存在受高職院校及上級教育主管部門自上而下的行政權威管控干涉的情況。這直接導致產業學院無法建立起現代治理機構和治理方式,無法實現決策權、執行權和監督權的相互制衡,進而也就造成了產業學院治理過程中決策失效、執行乏力、監督缺位。可以說,行政化管理傾向大大降低了產業學院的經營管理效率。

(三)平衡各方利益的問題

產業學院的出資主體是多元的,這也決定了其內部會形成不同的利益相關者集團,包括出資者(政府、企業、高職學院、科研院所、社會團體或捐贈者等)、職業化的教育經營者(校長及其集體)以及教學活動的雙方即教師和學生等。各利益相關者對產業學院會有不同的利益訴求,也體現出明顯的差異性和沖突性。如政府對產業學院的訴求更多地體現為公益性,強調人才培養的質量;而企業的訴求更多地體現為逐利性,強調資本投入的盈利。由于產業學院利益表達與沖突解決機制不健全,往往導致各利益相關者的矛盾或者長期擱置無法解決或者升級激化影響合作。

(四)提升辦學效益的問題

產業學院兼具職業技能人才培養、產業科技研發、企業技術服務、學生創業實踐、實體資產盈利等多項功能,所以運行成本較高。高成本運行為產業學院帶來了巨大的辦學效益壓力,甚至成為其發展的桎梏。由于缺乏市場化運行機制,加之過度依賴政府資源,產業學院的經營管理仍主要依據上級行政機關的指令。體現在其功能取舍上往往側重人才培養,而忽視資產盈利。產業學院沒有以市場為導向,用市場的方式配置資源;沒有以市場需求為標桿,按市場需要調整產出。產業學院的價值創造功能還沒有充分發掘出來,也缺乏自我造血能力,無法支持自身可持續發展。

(五)加強合作能力的問題

高等職業教育的校企合作經過最初淺層的專業對接企業到中層的專業群對接產業鏈,再到深層的共辦產業學院,合作的深度與廣度不斷遞增。產業學院作為校企深度合作的辦學模式,對企業和院校都提出了更高的合作能力要求。實踐中,產業學院的校企合作平臺卻存在校企各層次合作不平衡的問題。院校領導層和企業管理層互動頻繁,合作愿望迫切,合作主動性強,而具體院校專業層面和企業業務層面卻存在不愿合作和無力合作的問題。這固然有合作雙方囿于工作任務壓力怠于合作的因素,但更深層的原因卻是雙方無法滿足緊密合作、深度合作的要求。

三、應對之策——高職混合所有制產業學院理想瞻望

產業學院的發展需要國家、社會、政府、學院多方面形成合力,才能促成高職混合所有制改革難題的“破題”。

(一)國家法律層面:健全相關法規

從我國現行的法律體系來看,《高等教育法》《職業教育法》《民法通則》《民辦教育法》等法律規章,字里行間并無混合所有制的相應表述。因此,產業學院的混合所有制辦學體制和運作機制目前尚缺少適用性、可操作性的政策法規,許多法律制度空白有待完善。集中體現在:

法人登記上:產業學院屬何類法人,如何登記有待明確;產權收益上:產權人的投資收益訴求能否對抗教育的公益價值追求,產權收益如何處理,收益風險如何防范有待厘清;治理機制上:產業學院的管理體制、運行機制、政治待遇、行政關系、教師身份、人事政策有待明晰;產權保護上:各產權投資(政府出資、企業投資、社會捐資、個人入股)如何保護,產權要素能否流通,產權交易如何實現有待規定;清算兼并上:產業學院如何進行融資、資產界定、組織核算等問題都需要制定出實施細則。因此,國家必須先對相關法律法規進行修訂,盡快出臺鼓勵、引導、規范產業學院辦學的法律法規。改革初始階段,可在總結提煉政策性文本的基礎上,優先制定基本法律規章,明確產業學院的法律地位、機構屬性、治理結構、產權歸屬及流轉、收益處理、風險防范及監督機制等。

(二)社會環境層面:營造有利環境

現代職業教育的發展,不能囿于在教育領域內部尋求解決方案,而應該將教育內在因素與社會外部環境綜合起來考量。產業學院發展之所以難以煥發勃勃生機,根本原因在于長期以來辦學體制“非公即私”的二元思維,禁錮了人們創新職業教育辦學體制和管理機制的思想。事實上,“國資”與“民資”都是繁榮教育市場的重要力量,它們是唇齒相依而非非此即彼的關系。作為“運作于公共和私有領域之間,履行著公共責任,從事各種商業市場活動的實體”[4]。產業學院這種混合式辦學模式兼具公辦院校的“強”與民辦院校的“活”,完全可以列為“公辦”“民辦”之外的第三種辦學類型,也契合全球教育發展與投資混合化的基本走勢。對產業學院混合式辦學會造成國有資產流失的憂慮,產業學院逐利性訴求會影響教育公益職能承擔的擔心,都可以通過機制的設計來消除。這不應該影響國家對產業學院辦學模式優勢的判斷和推進職業技術教育混合所有制改革的決心。當前,我們應該確立發展混合制是形成多元化辦學格局,構建現代職業教育體系重要途徑的戰略意識。通過各種途徑使社會各方面了解、認同產業學院混合所有制辦學的優勢,進而營造支持、參與職業教育混合所有制改革的良好輿論環境。

(三)政府政策層面:配套激勵政策

在國家已經決心推進混合所有制職業院校改革,但相關頂層設計還未出臺的大背景下,各地方政府及其相關職能部門要根據全國職業教育工作會議精神和《關于加快發展現代職業教育的決定》的要求,立足當地產業經濟發展的需要,積極制定能推動產業學院發展的相關配套政策,為產業學院營造寬松的發展環境、搭建順暢的制度平臺。各地方政府及其相關職能部門可從政策保障、運行規范、支持服務三方面建立配套激勵政策。在政策保障上,政府應當盡快明確產業學院的成立要件,制定行政審批程序,厘清產業學院行政隸屬和人事管理辦法;在運行規范上,政府應協調產業學院各利益相關者,幫助產業學院建立現代法人治理模式,包括明確產業學院委托代理制管理的實施辦法、產業學院不同所有制產權的內容及流轉方式、產業學院資產收益分配及風險防范機制等;在支持服務上,政府可減免入股企業的教育稅以及相應的稅收;完善公共財政對產業學院的經費支持辦法;明確政府在土地劃撥、財政貸款、招生就業等多方面對產業學院予以支持。當前,各地政府在制定對產業學院的配套激勵政策時應當因地制宜、因勢利導,以服務產業經濟發展作為重要指針,將產業學院的規范運作為階段重點,盡快為產業學院的發展建設提供政策性保障。endprint

(四)學院運作層面:建立“共同體”機制

產業學院是一種合并融合型產學合作發展模式[5]。產業學院發展不僅要有多元投資主體的出資,涉及政府、學院、企業、教師、家長等多邊合作,更依賴各利益相關主體博弈后建立的多方協同運作機制。筆者認為,產業學院的理想狀態是基于“共同體”理論,建立旨在實現“權義對等、教育共辦、資源互助、文化交融”的運作機制,具體構建包括:

(1)權力共同體決策機制。產業學院的多元出資主體作為直接利益相關者,理所應當的成為產業學院的權力共同體。出資主體通過組建董事會(或理事會)實現對產業學院的共同決策領導,決策產業學院建設與發展的重大問題(包括聘任或解聘院長、修改章程、制定發展規劃、審核預決算)。

(2)管理共同體治理機制。產業學院實行董事會領導下的院長負責制。院長享有獨立的教育管理自主權,負責組建產業學院的管理共同體并完善相應的治理機制(包括產業學院人員的激勵約束機制、選聘與解聘機制、績效評價機制、產業學院的監督機制、自主運行機制及信息披露機制)。

(3)資本共同體流通機制。產業學院從資本的形態來看,是在不同所有制屬性資本基礎上的不同資本形態的融合[6]。產業學院應科學界定資本共同體中各主體的財產權益,使得主體所擁有的所有權、使用權、收益權和處分權明確且可量化,并在此基礎上建立健全產權保護和流通機制。

(4)利益共同體平衡機制。產業學院的利益共同體(包括出資者、職業化的教育經營者、以及教學活動的雙方),具有辦好高職教育的共同目標,但卻存在辦學理念和實現方式的分歧,沖突在所難免。產業學院應堅持育人為本,兼顧各利益共同體訴求的原則,用產業學院章程明確各方權利義務,用教代會、黨代會等民主機構搭建溝通橋梁,建立各方利益平衡機制。

(5)師資共同體互認機制。產業學院聘請出資企業、科研機構的管理、科研人員為兼職教師;出資企業、科研機構也根據需求或聘請學院專業教師擔任相關管理或研發工作。通過二者“身份互認、角色互通”,逐步構建起產業學院多能高效的師資共同體。

(6)專業共同體建設機制。產業學院與出資企業雙方共同組建專業建設共同體,負責增設相關專業、制定專業建設標準、開發課程體系、確立課程研發團隊。學校教師主要負責課程的整體設計、體系性知識的講解;企業人員主要從事教學項目的選擇、經驗型知識的講解傳授以及對學生實踐操作的專門指導和作品點評。

(7)資源共同體互助機制。產業學院的教學資源、出資企業的實踐資源、出資科研機構的研發資源、出資政府的協調資源這些優質資源組合成產業學院的資源共同體。資源共同體之間圍繞學生成才這根主線,實現資源優勢的充分利用和相互補充。

(8)文化共同體交融機制。產業學院臨近產業集群或在產業集聚區內辦學,可充分利用地域鄰近優勢,構建院企文化共同體。通過物質文化整體設計、制度文化相互借鑒、行為文化共同要求、精神文化同化培育等多種途徑,使院企文化共同體逐步從“主動貼近”走向“相互體驗”,最終實現“水乳交融”。

參考文獻:

[1]洪明.英國終身學習的新變革──“產業大學”的理念與實踐[J].比較教育研究,2001(4):18-19.

[2]李寶銀,湯鳳蓮,鄭細鳴.產業學院的功能設計與運行模式[J].教育評論,2015(11):3-6.

[3]邵慶祥.具有中國特色的產業學院辦學模式理論及實踐研究[J].職業技術教育,2009(4):44-47.

[4]孟源北,樊明成.發展混合所有制職業院校的若干思考[J].中國高教研究,2015(5):95-52.

[5]勵效杰. 產業學院的制度邏輯及其政策意義[J].職業技術教育,2015(31):49-52.

[6]雷世平. 混合所有制職業院校的本質屬性及其衍生特征[J].職教論壇,2016(22):21-25.

Reflection on the Industry College of Mixed Ownership in Higher Vocational Colleges

ZHANG Yan-fang

(Air Force Aeronautical Maintenance Technical college, Changsha Hunan 410124,China)

Abstract: The industry college is the secondary school in higher vocational college or a kind of school running institution that operates in a secondary school mechanism which is mixed injection of capital about state-owned property and property of different ownership. It has comprehensive function for a clear service industry and has independent legal personality qualification. In addition, it implements the market-oriented governance model. At present, the development of the Industry College of mixed ownership in higher vocational colleges is faced with many problems such as the unknown legal status, the too strong administrative intervention, the missing balance of interests, the low school efficiency, and the weak cooperation. The future development of the Industry College of mixed ownership in higher vocational colleges needs to improve the relevant laws and regulations at the level of national legal, to create an favorable environment at the level of the social environmental, to support incentive policies at the level of government policy and to set up a "community" mechanism at the level of government policy.

Key words: higher vocational colleges; mixed ownership; industry college; communityendprint