血清性激素測定診斷兒童性早熟的可行性分析

梁潔瑩 鄒海珊 梁桂蘭

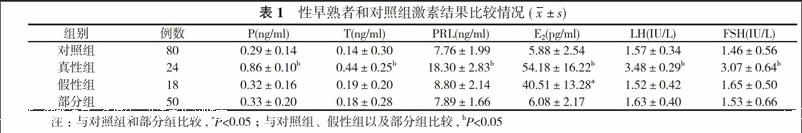

【摘要】 目的 分析血清性激素測定診斷兒童性早熟的可行性。方法 92例性早熟患兒, 依照具體診斷結果分為假性性早熟患兒(假性組, 18例)、部分性早熟患兒(部分組, 50例)以及真性性早熟患兒(真性組, 24例);另選取同期來本院接受健康檢查兒童80例作為對照組。對各組開展血清性激素[促卵泡生成素(FSH)、促黃體生成素(LH)、泌乳素(PRL)、雌二醇(E2)、睪酮(T)、孕酮(P)]水平檢查并進行比較。結果 假性組E2(40.51±13.28)pg/ml高于對照組(5.88±2.54)pg/ml和部分組(6.08±2.17)pg/ml,

差異有統計學意義(P<0.05)。真性組P、T、PRL、E2、LH、FSH水平均高于對照組、假性組以及部分組, 差異有統計學意義(P<0.05)。部分組與對照組的各項性激素水平比較差異無統計學意義(P>0.05)。

結論 對性早熟患兒開展血清性激素檢查, 能夠在第一時間取得公允性較強的診斷結果, 方便及早分辨出性早熟性質以及治療計劃制定, 值得進一步推廣使用。

【關鍵詞】 血清性激素;兒童性早熟;診斷;治療藥物方案

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2017.32.029

所謂性早熟, 主要指的是幼兒期表現出青春期體征, 通常情況下為少于正常青春期平均年齡2個標準差而出現的任何第二性征發育現象。最近幾年, 我國兒童性早熟發生率已呈現出逐年上升趨勢, 該疾病在一定程度上對患兒發育和身心健康造成影響。有文獻指出[1], 血清性激素測定診斷兒童性早熟方面具有極高臨床價值。為了證實該理論真實性, 結合實際情況, 本文選取2016年3月~2017年7月本院收治的92例兒童性早熟患兒為研究對象, 全面分析血清性激素測定診斷兒童性早熟的可行性情況, 并對上述命題進行全面分析, 現將具體結果匯報如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 擇取2016年3月~2017年7月本院收治的92例性早熟患兒為研究對象, 經診斷, 患兒均符合此次研究納入標準[2]。其中男12例, 女80例;年齡1.2~8.3歲, 平均年齡(5.28±1.28)歲。將92例患兒依照具體診斷結果分為假性性早熟患兒(假性組, 18例)、部分性早熟患兒(部分組, 50例)以及真性性早熟患兒(真性組, 24例)。別選取同期來本院接受健康檢查兒童80例作為對照組, 其中男9例, 女71例;年齡1.4~8.5歲, 平均年齡(5.36±1.27)歲。性早熟患兒與健康檢查兒童一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 本實驗使用貝克曼化學發光儀及配套試劑開展實驗室檢驗工作。檢測各組FSH、LH、PRL、E2、T、P水平。抽取各組受試兒童空腹靜脈血2 ml, 完成血清分離, 后對以上幾項性激素水平加以檢測并進行比較。

1. 3 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

假性組E2(40.51±13.28)pg/ml高于對照組(5.88±2.54)pg/ml和部分組(6.08±2.17)pg/ml, 差異有統計學意義(P<0.05)。真性組P、T、PRL、E2、LH、FSH水平均高于對照組、假性組以及部分組, 差異有統計學意義(P<0.05)。部分組與對照組的各項性激素水平比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

3 討論

3. 1 血清性激素測定診斷兒童性早熟的現實意義 與以往相比, 我國兒童發生性早熟的幾率呈現出逐年上升趨勢。臨床調查證實, 機體發育在一定程度上依賴于下丘腦-垂體-性腺軸(HPGA)活動, 其發育為連續性過程, 詳細為:下丘腦在分泌出性激素, 兩者之間存在負反饋機制。當兒童進入青春期之后, 下丘腦對于性激素負反饋敏感性下降、促性腺激素分泌量上升, 而下丘腦-垂體-性腺軸功能也更為活躍, 兒童就此步入性成熟期[3]。而本實驗結果顯示, 對疑似者開展性血清性激素檢測, 能夠對性早熟患兒提供行之有效的診斷, 和其他組相比, 真性組的各項血清性激素水平均顯著高于其他組(P<0.05)。說明下丘腦-垂體-性腺軸功能變化為實質性。其余結果證實, 假性性早熟具備部分早熟特征, 原因為E2參與生殖系統發育以及促進第二性征出現。部分性性早熟患兒可能因誤服促性激素以及促性腺激素類藥物致使第二性征出現。兒童性早熟的危害主要有以下兩點[4]:①在出現第二性征時, 患兒的性意識以及智力依舊處在幼兒階段, 在這種情況下, 患兒內心不良情緒增多, 極易出現煩躁、抑郁等心理障礙, 進而給學校以及家屬帶來一定壓力;②因骨骼提前生長, 骨骺也呈現出融合趨勢, 進而令患兒身高比同齡人低。另外, 因性早熟引起的生育功能異常以及缺失等情況, 也迫切需要醫生盡早對患兒開展干預治療, 阻止第二性征過早出現, 緩和骨骺閉合時間, 保證骨骼以正常速度生長, 保護患兒的生育功能。

真性性早熟為臨床常見特發性性早熟種類, 兒童為該疾病的好發群體, 女性的發病率比男性高。有文獻指出, 在真性性早熟群體中, 女性患兒占80.00%~90.00%[5]。假性性早熟的發病原因諸多, 例如腎上腺病變、誤服雌激素類藥物、性腺腫瘤等, 其中以誤服雌激素類藥物最為常見[6]。過多攝入雌激素會加速垂體中分泌催乳素的細胞異常增生, 進而令垂體催乳素水平以及釋放量激增。對于此類患兒在開展臨床治療過程中, 應避免攝入外源性性激素, 特別注意的是, 應盡量避免兒童食用含有性激素的食品。

相關學者研究證實, 對于疑似臨床性早熟患兒, 開展6項性激素檢查臨床應用價值極高, 其能夠精準的鑒別性早熟性質, 這一點重點體現在FSH、促性腺激素以及LH中, 其能夠為疾病的臨床診治提供公允依據[7]。endprint

3. 2 治療藥物進展情況 促性腺激素釋放激素類似物為現如今國際上治療兒童性早熟的標準藥品, 其已經被證實可以積極抑制下丘腦-垂體-性腺軸活性, 減少性激素分泌以及骨齡進展。全面改善成年身高, 其用于治療中樞性性早熟(CPP)已經有30余年歷史, 在此其中緩釋型藥劑因依從性良好, 進而被廣泛使用[8]。

孕激素類藥物除卻能夠減少垂體促性腺激素分泌作用外, 也能經減少固醇類合成途徑的多種酶類降低性激素合成, 其對于促減數分裂甾醇(MAS)以及家族性男性性早熟(FMPP)均有一定效果。肌內注射劑量為50~100 mg/d, 口服劑量為10~50 mg/d。抗雄激素藥物主要分為受體阻滯劑以及受體合成抑制劑兩種。前者能夠和雄激素一并競爭外周組織激素受體, 并在垂體水平部分對腎上腺激素產生抑制作用, 例如環丙孕酮等。后者可減少P450c17酶活性, 全面降低17羥孕酮向雄烯二酮轉化, 其不良反應為轉氨酶上升以及腎上腺功能減退等。雌激素受體調節劑為選擇性雌激素受體調節劑家族中的一員, 其對于不同組織存在雌激素樣以及抗雌激素效果[9]。雌激素合成抑制藥物-芳香化酶抑制劑(AIS)能夠和芳香化酶全面結合, 減少酶活性, 進而阻止雄激素向雌激素轉化。聯合治療從理論上來講, 對于MAS性早熟男性患兒臨床治療中, 除卻使用AIS/雌激素效應阻滯劑之外, 還需要聯合使用雄激素受體阻滯藥物, 可取得良好效果。但這種疾病病例罕見, 當前臨床尚無此類臨床實驗[10]。

綜上所述, 對于性早熟患兒, 開展血清性激素檢查, 能夠在第一時間取得公允性較強的診斷結果, 方便及早分辨出性早熟性質以及治療計劃制定, 值得進一步推廣使用。

參考文獻

[1] 李玉清, 張美和. 健康兒童血清性激素水平測定的意義. 中華實用兒科臨床雜志, 2007, 22(1):53-54.

[2] 林艷, 方妍彤, 阮莉莉, 等. 性早熟女童血清睪酮與性激素結合球蛋白檢測結果分析. 中國學校衛生, 2011, 32(9):1076-1078.

[3] 王彩云. 性早熟兒童體內瘦素與性激素水平的變化及其相關性分析. 中國婦幼保健, 2017, 32(11):2382-2384.

[4] 魚建飛, 馬曉鵬, 梅林華, 等. 特發性性早熟女童治療前后血清性激素及IGF-1水平的研究. 中國性科學, 2017, 26(4):81-84.

[5] 方曉貞. 兒童性早熟診斷中性激素檢測的臨床應用分析. 中國衛生產業, 2014(34):176-177.

[6] 龍崢嶸. 兒童性早熟臨床診斷中性激素測定的應用價值評定. 中國社區醫師, 2016, 32(36):114.

[7] 張利明, 陳靜. 性激素測定對兒童性早熟診斷的意義. 臨床醫藥文獻電子雜志, 2016, 3(2):370-371.

[8] 程雙喜, 郭濤波, 陳靄信. 兒童性早熟診斷中性激素檢測的臨床應用分析. 中國醫學創新, 2016(6):116-119.

[9] 黃慶華, 呂迎霞, 周燕. 健康兒童血清性激素水平檢測的意義探討. 中國保健營養(月刊), 2012, 22(18):3670.

[10] 張晴, 李旭, 商艷朝. 性激素檢測在兒童性早熟診斷的臨床應用價值探討. 世界中醫藥, 2015(a1):633.

[收稿日期:2017-09-13]endprint