探究真的發生了嗎?

【摘要】探究式學習是《義務教育品德與社會課程標準(2011年版)》所倡導的四種學習方式之一。探究的問題應具有思維含量和教育價值,探究的材料應去粗取精,教師的指導應引領學生思維的發展,讓學生獲得深刻的體驗,并最終提升其道德素養。

【關鍵詞】探究式學習;思維;體驗;道德素養

【中圖分類號】G623.15 【文獻標志碼】A 【文章編號】1005-6009(2017)49-0064-03

【作者簡介】方崢嶸,南京市上元小學(南京,211100)教師,一級教師,南京市優秀青年教師。

在品德教學中,我們發現許多教師存在一個誤區,即認為“提出一個問題,學生讀讀資料,小組討論討論就是探究式學習”。那么,品德課中的探究應該具有怎樣的特質,又如何才能讓探究真正發生呢?

一、問題的提出:具有思維含量和教育價值

品德課中的探究學習,是從已有經驗中發現問題,然后探索獲得新知的過程,是“既知→未知→新知”的過程。因此,探究學習應從學生的自主質疑開始,問題的提出是探究學習的前提。學生通過對問題的探究,發現事物的特征及其規律,在此過程中他們獲得新知,經歷深刻的情感體驗,提升道德素養。

問題的質量關乎探究學習的效率與價值,那么,到底什么樣的問題才具有探究的價值呢?

1.探究的問題應具有思維含量。

美國教育學家薩其曼指出:適合探究的問題必須是一個需要學生進行解釋并且能夠為學生所解釋的問題。因此,學生探究的問題,應是學生不知道答案的問題,是學生再現生活經驗也回答不了的問題,是處于學生最近發展區的問題。

【教學片段1】

教師呈現地球和諧美好的畫面后,呈現了地球升溫帶來的變化的圖片,引導學生進行對比,提出問題。

生:地球原來那么美好,為什么現在會變成這樣呢?

師:地球生病了,為什么會生病呢?這就是我們今天探究的話題。

這一問題似乎很具有探究性。可是在信息發達的今天,六年級學生幾乎在一瞬間就列舉了人類種種排放二氧化碳產生溫室效應的行為:開車出行、經常買新衣服、亂砍濫伐……這樣的過程僅僅是學生已有經驗的再現,不需要思維的碰撞。問題具有思維含量,才是探究真正發生的前提。那么,如何引導學生提出有思維價值的問題,透過這些表象去思考、體驗,從而發現現象背后的本質與規律,解決心中的疑惑呢?

【教學片段2】

師追問:老師考考你,你們知道地球上人類生存多長時間了?據考證有300多萬年了。地球有二氧化碳的時間更長,有幾十億年了。而地球發低燒卻是近一百多年才出現的。為什么以前地球沒有發低燒,而現在發低燒了呢?你們有沒有想過?現在你對剛才我們說的地球發低燒的原因有什么新的問題?

生1:其實我也非常不理解為什么我們多買一件新衣服就會產生過多的二氧化碳排放。

生2:是啊,人類早就在地球上活動,為什么在最近一百多年甚至近幾十年間,地球溫室效應加劇了呢?

師:人類的哪些活動會產生二氧化碳?這些人類活動是怎么產生二氧化碳的?這才是我們要深入研究的內容。那就讓我們研究人類活動與二氧化碳排放之間究竟有著怎樣的關系吧!

顯然,這一問題才是學生本課學習的難點,也是學生樂于在資料支持下研究的問題。由此可見,探究的問題要從學生的已有經驗出發,引發其認知沖突。只有這樣,才能激發學生主動探究的欲望,探究活動才會有深度和廣度。

2.探究的問題應具有教育價值。

學生探究的問題要與教學目標相關聯,要有教育內涵。學生通過對問題的探究,應能在知識、社會能力、道德素養等方面得到發展。

《地球在“發低燒”》一課的教學目標是:引導學生感受全球變暖對生態環境和社會經濟的影響,認識人類活動對環境變化所起的作用,引導學生將身邊節能、綠化等小事和保護地球聯系在一起,在日常生活中能有意識地關心和愛護人類共同的生存環境。很顯然,達成這一目標的關鍵在于讓學生自覺地把“身邊節能、綠化等小事和保護地球環境聯系在一起”。當學生發現日常生活中吃一塊牛排、穿一條牛仔褲、乘一次電梯、用一張紙都與碳排放息息相關時,定會在內心引起震動,從而產生自覺的道德行為。

探究問題的選擇,需要我們了解學生的已有經驗,清楚他們的能力水平,明晰他們的學習增長點,這樣才能形成基于學生需要的探究性問題,這樣的問題才會激發學生探究的興趣,才能對學生的道德學習起到促進作用。反思探究問題是否具有教育內涵,是對探究活動價值的追尋。

二、證據的獲取:去粗取精的提煉和由表及里的探尋

在進行自主探究學習時,學生依據自己對問題答案的初始猜想,通過多種渠道收集證據,是探究學習的重要組成部分。證據的收集大多在課前進行。為了保證學生順利開展課前自主探究活動,教師應該給予學生必要的幫助,提示學生收集證據的渠道,預設活動開展中可能遇到的困難,并提供解決辦法,力求學生的課前探究活動有一個良好的環境,保證活動的順利開展。但是由于小學生知識水平和理解能力有限、參加社會活動面窄等因素,學生收集的資料往往具有碎、散、雜、淺的特點,且還會夾雜著一些錯誤信息。因此培養學生從這些資料中獲取證據的能力就顯得尤為重要。獲取證據的過程是對資料篩選、取舍、整理、加工的過程,學生要進行去粗取精的提煉和由表及里的探尋。

學生探究“人類的一些行為為什么會造成過多的碳排放”時,有一個小組學生在研究“‘用汽車出行為什么會造成過多的碳排放”時收集了以下一些資料:

資料1:今天,汽車已經成為人類不可缺少的交通運輸工具。自從1886年第一輛汽車誕生以來,它給人們的生活和工作帶來了極大的便利,據不完全統計,目前全世界汽車保有量在12億輛左右。汽車在方便我們生活的同時,它的尾氣造成的污染也不容輕視。就排碳而言,汽車排放廢氣中二氧化碳占廢氣總量的20%。目前,全世界二氧化碳的排放量中,汽車排放量約占10%~15%。

資料2:工業革命開始,機器代替了人工,成為生產的主力。機器生產需要大量的電力。目前火力發電是現代社會電力發展的主力軍,用于發電的煤、油、氣在燃燒的過程中,排放著大量的二氧化碳等溫室氣體。

資料3:汽車每燃燒1kg汽油會產生3.15kg的碳排放。

資料4:汽車在生產、銷售、使用中都需要消耗大量的能源。

資料5:汽車依據發動機排量的大小,路況的不同,行駛時所消耗的汽油有所不同。一般來說,一輛1.6L排量的汽車每行駛100千米大約消耗7kg汽油。

很顯然,資料2和資料4,即使學生不收集,基于生活經驗,他們也會有這樣的認識。對于這個小組所研究的問題來說,這是無效資料。如何引導學生進行去粗取精的提煉和由表及里的探尋呢?教師在小組討論時引導學生思考:哪些資料跟“用汽車出行”有關?在這些資料中能提取出哪些有用的信息?劃出資料中的關鍵詞。你能計算出一輛1.6L排量的汽車行駛100千米的碳排放嗎?12億輛呢?

教師指導學生運用篩選、提取關鍵詞,數據計算等方法對資料進行選擇、重組,這樣的研究讓學生明晰了資料與探究話題的相關性,建立了資料之間的聯系,啟發他們思考如何從搜集到的大段資料中提取關鍵與核心信息,形成自己的觀點。

三、教師的指導:引領思維發展和深入體驗

在品德課程學習中,學生在自主研究中對問題的求索,就是探究的過程,其中思維活動一直是促進探究活動深入的動力。隨著探究活動的深入,學生的思維也在不斷地發展,所獲得的體驗也逐漸變得真實而深刻。但很多時候,教師在引導學生探究時,學生提出問題后,教師會說:“好,這就是我們今天探究的主題,各小組在組長帶領下結合我們搜集的資料去研究。”接下來似乎就是學生自己的事情了。研究過程中,教師需要介入嗎?答案顯而易見。教師在探究式學習中既是參與者,更是引導者。教師要基于學生的生活經驗,在探究過程中引領其思維發展。

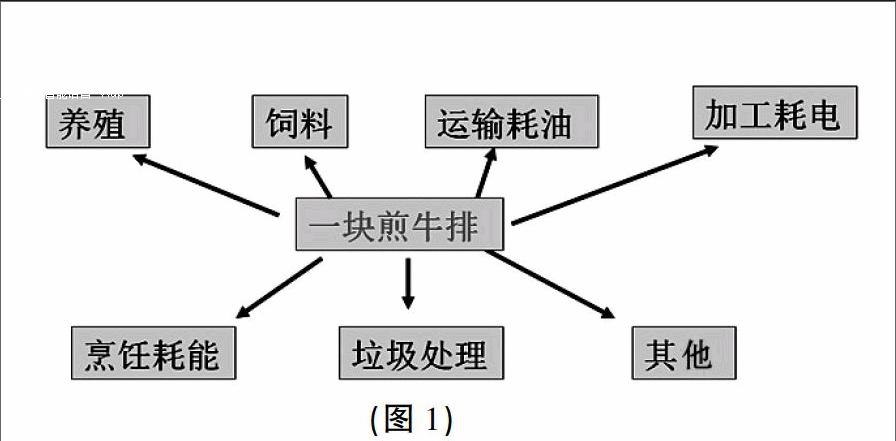

在《地球在“發低燒”》一課的教學中,當學生提出“地球為什么會生病”的問題時,教師通過追問“人類早已存在,二氧化碳伴隨地球產生,為何地球只在近幾十年發生升溫加劇呢?”將探究話題引向學生真正的學習需要。為了讓學生突破“人類生活行為與碳排放之間的關系”這一難點,教師以一塊煎牛排為例,出示了圖1。

教師由扶到放,引導學生思考還有那些行為會產生過多的碳排放,從而讓其真正理解人類行為與地球升溫之間的聯系。教師在教學中并沒有止于此,而是繼續追問:面對這樣的發現,你有怎樣的啟示?如此,便將對知識、規律的探究引向了對當下生活的反思,繼而學生產生對低碳生活的情感體驗。

四、意義價值的學習:“最后一公里的突破”和道德素養的提升

魯潔教授指出:“道德學習的本質,不是知識的學習,而是生活的、實踐的學習。”品德課中的探究要讓學生從知識與規律的探究過程中獲得體驗,體驗的獲得是品德課程學習中往往缺少的“最后一公里”。《地球在“發低燒”》一課的教學中,學生探究人類行為與碳排放之間的關系只是實現本課目標的一個抓手,不是目標。因此,教師還要引導學生深入體會:我們通過探究活動,發現了人類活動是造成地球“發低燒”最直接的原因,現在你有什么感受?接著安排小組活動:再次拿出探究單,針對自己組之前所寫的增加二氧化碳的行為,提出可行性建議,減少二氧化碳的排放量。同時引導學生辯證地思考問題:有人提出,為了不讓地球“發低燒”,人類不再進行工業生產,日常生活回到原始社會狀態,對這個觀點,你怎么看?幫助學生辯證地看問題,形成過低碳生活,避免過度浪費的生活態度。探究不是為了告知,而是為了經歷,為了更加深入的體驗,為了獲得由知到行的情意力量。

綜上,品德探究課堂應該是“有問題”的課堂,有思維的課堂,有經歷的課堂。只有這樣學生才會對結論產生深刻的體驗,形成新的道德認知,提升道德素養。

【參考文獻】

[1]魯潔.回望八十年:魯潔教育口述史[M]北京:教育科學出版社,2014.

[2]楊九俊.小學品德與生活(品德與社會)課堂診斷[M]北京:教育科學出版社,2005.

[3]方崢嶸.探究式學習:突破道德核心素養形成的“最后一公里”[J].中小學德育,2016(9):17-20.