推陳出新 追本溯源

唐春杰+黃爽+唐展鴻

【摘要】通過對2016年遼寧省大連市中考數學第26題的解法探究、回顧與思考,啟示教師要善于以基本問題為載體,拓展綜合,培養學生基本的解題策略,基本的數學思想,基本的數學活動經驗,教會學生思考.

【關鍵詞】中考壓軸題;解法探究;思考

2016年大連中考數學壓軸題既考查了學生基礎知識與基本技能的理解與掌握,又關注了學生對數學思想方法和數學活動經驗的感悟情況,尤其突出考查了學生的動手操作能力和創新意識.現將解法探究與有關思考整理成文與大家交流、分享.

一、試題呈現

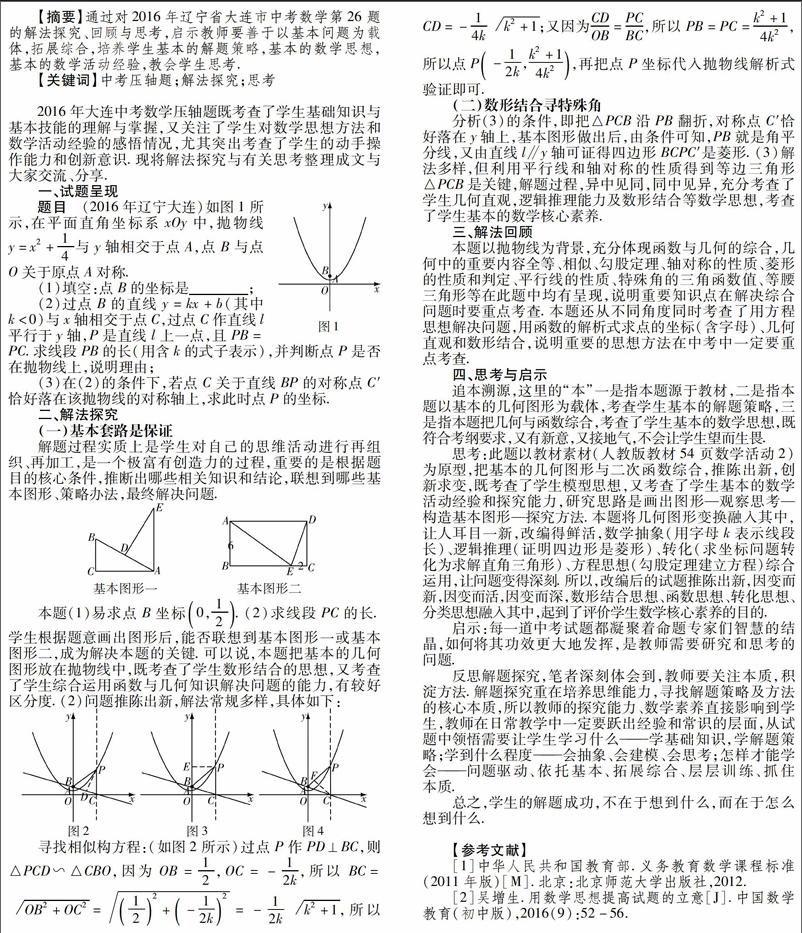

題目 (2016年遼寧大連)如圖1所示,在平面直角坐標系xOy中,拋物線y=x2+14與y軸相交于點A,點B與點O關于原點A對稱.

(1)填空:點B的坐標是;

(2)過點B的直線y=kx+b(其中k<0)與x軸相交于點C,過點C作直線l平行于y軸,P是直線l上一點,且PB=PC.求線段PB的長(用含k的式子表示),并判斷點P是否在拋物線上,說明理由;

(3)在(2)的條件下,若點C關于直線BP的對稱點C′恰好落在該拋物線的對稱軸上,求此時點P的坐標.

二、解法探究

(一)基本套路是保證

解題過程實質上是學生對自己的思維活動進行再組織、再加工,是一個極富有創造力的過程,重要的是根據題目的核心條件,推斷出哪些相關知識和結論,聯想到哪些基本圖形、策略辦法,最終解決問題.

本題(1)易求點B坐標0,12.(2)求線段PC的長.學生根據題意畫出圖形后,能否聯想到基本圖形一或基本圖形二,成為解決本題的關鍵.可以說,本題把基本的幾何圖形放在拋物線中,既考查了學生數形結合的思想,又考查了學生綜合運用函數與幾何知識解決問題的能力,有較好區分度.(2)問題推陳出新,解法常規多樣,具體如下:

尋找相似構方程:(如圖2所示)過點P作PD⊥BC,則△PCD∽△CBO,因為OB=12,OC=-12k,所以 BC=OB2+OC2=122+-12k2=-12kk2+1,所以CD=-14kk2+1;又因為CDOB=PCBC,所以PB=PC=k2+14k2,所以點P-12k,k2+14k2,再把點P坐標代入拋物線解析式驗證即可.

(二)數形結合尋特殊角

分析(3)的條件,即把△PCB沿PB翻折,對稱點C′恰好落在y軸上,基本圖形做出后,由條件可知,PB就是角平分線,又由直線l∥y軸可證得四邊形BCPC′是菱形.(3)解法多樣,但利用平行線和軸對稱的性質得到等邊三角形△PCB是關鍵,解題過程,異中見同,同中見異,充分考查了學生幾何直觀,邏輯推理能力及數形結合等數學思想,考查了學生基本的數學核心素養.

三、解法回顧

本題以拋物線為背景,充分體現函數與幾何的綜合,幾何中的重要內容全等、相似、勾股定理、軸對稱的性質、菱形的性質和判定、平行線的性質、特殊角的三角函數值、等腰三角形等在此題中均有呈現,說明重要知識點在解決綜合問題時要重點考查.本題還從不同角度同時考查了用方程思想解決問題,用函數的解析式求點的坐標(含字母)、幾何直觀和數形結合,說明重要的思想方法在中考中一定要重點考查.

四、思考與啟示

追本溯源,這里的“本”一是指本題源于教材,二是指本題以基本的幾何圖形為載體,考查學生基本的解題策略,三是指本題把幾何與函數綜合,考查了學生基本的數學思想,既符合考綱要求,又有新意,又接地氣,不會讓學生望而生畏.

思考:此題以教材素材(人教版教材54頁數學活動2)為原型,把基本的幾何圖形與二次函數綜合,推陳出新,創新求變,既考查了學生模型思想,又考查了學生基本的數學活動經驗和探究能力,研究思路是畫出圖形—觀察思考—構造基本圖形—探究方法.本題將幾何圖形變換融入其中,讓人耳目一新,改編得鮮活,數學抽象(用字母k表示線段長)、邏輯推理(證明四邊形是菱形)、轉化(求坐標問題轉化為求解直角三角形)、方程思想(勾股定理建立方程)綜合運用,讓問題變得深刻.所以,改編后的試題推陳出新,因變而新,因變而活,因變而深,數形結合思想、函數思想、轉化思想、分類思想融入其中,起到了評價學生數學核心素養的目的.

啟示:每一道中考試題都凝聚著命題專家們智慧的結晶,如何將其功效更大地發揮,是教師需要研究和思考的問題.

反思解題探究,筆者深刻體會到,教師要關注本質,積淀方法.解題探究重在培養思維能力,尋找解題策略及方法的核心本質,所以教師的探究能力、數學素養直接影響到學生,教師在日常教學中一定要躍出經驗和常識的層面,從試題中領悟需要讓學生學習什么——學基礎知識,學解題策略;學到什么程度——會抽象、會建模、會思考;怎樣才能學會——問題驅動、依托基本、拓展綜合、層層訓練、抓住本質.

總之,學生的解題成功,不在于想到什么,而在于怎么想到什么.

【參考文獻】

[1]中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]吳增生.用數學思想提高試題的立意[J].中國數學教育(初中版),2016(9):52-56.endprint