留守兒童心理問題預防機制研究

張春勝+王朝暉+張嘉波+張曉麗

摘 要:為了解留守兒童的生活經歷對其心理健康造成影響的程度,探索預防留守兒童心理問題的長效機制。本次研究采用訪談+問卷+心理測試的方式,對安徽、河南、江西、四川、福建等五個省市的236名“曾經的留守兒童”目前的心理狀況及其曾經的生活經歷進行了相關性分析。結果表明,對留守兒童心理造成影響的主要因素包括:是否獨生,母親的陪伴,關鍵事件以及師生關系等。其中,對留守兒童心理影響程度最大的是其童年階段經歷的典型事件。

關鍵詞:農村;留守兒童;心理問題;預防機制

中圖分類號:G64 文獻標識碼:A 文章編號:1673-9132(2018)05-0035-04

DOI:10.16657/j.cnki.issn1673-9132.2018.05.020

一、問題的提出

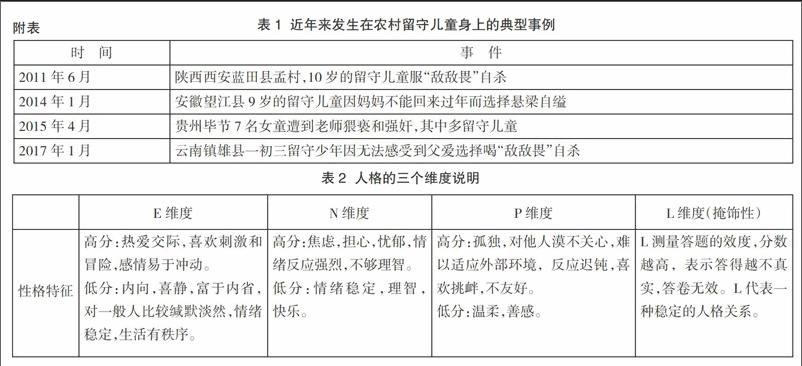

截止2016年,中國農民工的數目約為2.4億左右,留守兒童約6000萬,處于義務教育階段的有2400多萬,占據全國兒童總數的五分之一以上。北大學者張丹丹的研究發現,在監獄服刑的人員當中有17%的人員曾經是留守兒童。最高人民法院給出的數據顯示,在未成年犯罪當中有超過70%都是留守兒童,留守兒童面臨著絕望而且脆弱的童年。表1梳理了近年來發生在留守兒童身上的典型事例。

發生在留守兒童身上層出不窮的問題背后,是隱藏在留守兒童群體中的心理問題。劉照云[1],張建育[2]等的研究發現,留守兒童在人格維度的掩飾性、內外向性以及精神質維度上,與非留守兒童有著顯著的差異。何靖蕾[3]等的研究發現,留守兒童與非留守兒童相比,具有較高的抑郁和孤獨水平。研究從人格和抑郁兩個維度出發,探討留守兒童的留守經歷對其人格和抑郁的影響程度,以及造成留守兒童人格和抑郁程度顯著不同于非留守兒童的因素,為留守兒童心理問題預防提供理論指導。

二、研究設計

(一)數據來源及研究方法

研究選取的對象是出生在1980年至1990年間,童年階段父親或者母親一方或雙方因外出打工而無法給予陪伴的“曾經的留守兒童”。選取安徽省阜陽市和滁州市、河南省南陽市、江西省上饒市、四川省自貢市和福建省長樂市五個具有代表性的省市進行定點問卷發放。研究使用定量分析和定性分析相結合的方式進行,定量分析法主要包括調查問卷法、比較分析法和相關分析法; 定性分析法主要包括訪談法、描述性研究法和文獻研究法。

(二)研究工具

研究采用標準量表、問卷和訪談相結合的方式,其中標準量表包括艾森克人格測量問卷中國版(EPQ-RSC)、美國心理學家貝克博士設計的抑郁自測評表。

1.艾森克人格測試中國版(EPQ-RSC)

艾森克人格測量問卷中國版(EPQ-RSC),從四個方面對人格進行測量:內外向性(E),神經質(N),精神質(P)和謊造或自身隱蔽(L),每個維度12題,一共48題。其中E,N,P代表人格的三個維度,L是效度量表,代表假設的人格特質,也是社會樸實和幼稚水平的測量。說明如表2所示。

計算出來的原始分數要通過計算得出其相應的T分數,T分數的計算方法為,其中M和SD分別表示該人群樣本的均數和標準差。43.3-56.7為中間型,表明性格不明顯,38.5-43.3和56.7-61.5為傾向型,38.5以下和61.5以上為典型。

2.抑郁自測量表

本次研究采用美國心理學家貝克博士設計的抑郁測量表來進行抑郁測試。量表一共21題,每個題目有A/B/C/D四個選項,依次計分0、1、2、3分。對每個被測者的選擇情況進行分數加總,總得分位于0-10分為正常,11-16分表示情緒稍微波動不安;17-20分則處于抑郁癥的邊緣;21-30分輕度抑郁;31-40分重度抑郁;41分以上極重度抑郁。

3.測試量表的信度分析

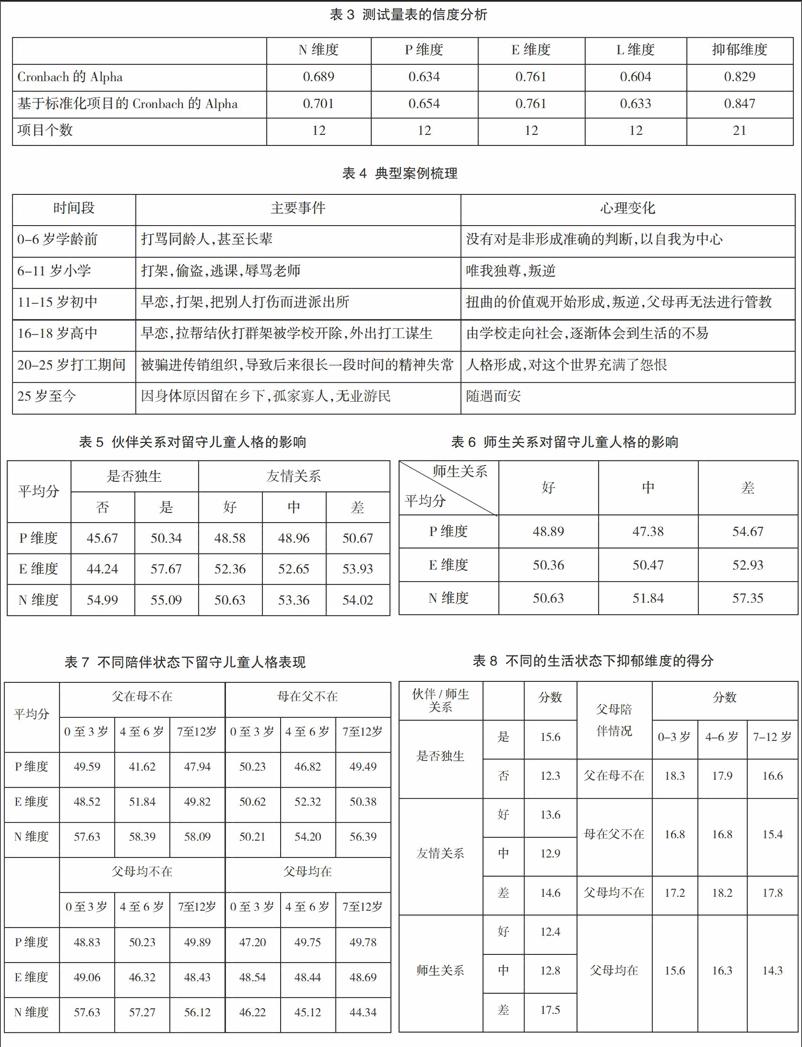

表3運用SPSS軟件對抑郁量表和人格量表的四個維度進行了信度分析,結果顯示在人格的P、E、N、L四個維度以及抑郁維度,α系數均高于0.6,量表具有極高的可靠性。

三、結果

研究一共發放問卷236份,回收236份,最終篩選有效問卷227份,訪談128人次。

(一)個案訪談

參與訪談的128名“曾經的留守兒童”的職業主要包括學生,外出務工的工人,在鄉農民和商人。訪談的內容包括:生活和心理現狀、對待留守兒童經歷的主觀評價、留守期間對自己人生造成影響的關鍵事件、對待教育子女的設想等。

1.“曾經的留守兒童”生活現狀

對待生活態度方面,出現頻率最高的是:迷茫,失去方向,得過且過;文化水平低,農民沒有出路;沒有穩定的收入和穩定的生活等。

身體健康方面,健康狀態良好的103人;處于亞健康狀態的25人,其中1名學生,24名外出務工人員;經常犯病但不是重大疾病的12人;身體有重大疾病的2人,均為在鄉務農者。

2.對留守經歷的主觀感受與評價

接受訪談的“曾經的留守兒童” 中,78名表示對留守兒童經歷持理解態度,并表示在可以選擇的情況下,會盡可能留在父母身邊。其余50人則表示,因留守經歷對自己產生了較大的影響而無法接受甚至對過往持抗拒的態度。所有不滿的因素當中,出現頻率最高的是“缺乏管教”“監護人無法給予自己指導和安全感”“伙伴關系疏遠”“老師不重視”等。表4從一個典型的案例出發,對可能造成心理問題的因素進行梳理。

王某,男,30歲,無業游民。學齡前因缺乏管教養成了罵人的習慣,進而導致其在班級不被接受。高中時進入縣城上學,高二時因打架斗毆被學校開除,開始外出打工,曾經的大學夢就此終結。

個案展現的只是眾多有著相同或者類似問題的留守經歷兒童群體的冰山一角。問題始于留守兒童早期對是非的判斷錯誤,惡化于叛逆時期父母因無法管教而放任或者放棄的教育方法。endprint

關鍵事件方面,王某表示6歲那年曾偷拿了學校小賣部的錢買了一把玩具手槍,自己的母親非但沒有阻止反而對其進行了夸獎,這使得其認為偷盜是對的做法。打架斗毆時,其母親也從未對其進行批評教育,以至于其心理扭曲達到了無法挽回的境地。

3.對教育子女的設想

在教育子女的問題上,男性和女性被訪者所持共同觀點包括“陪伴”“管教”“良好的教育”等。訪談研究發現,男性被訪者更多傾向于外在的給予,如選擇優質的學校,金錢供應等;女性被訪者則傾向于內在的供應,如教會子女給予和愛等人性美德。此外,部分被訪的女性表示其童年階段受到不同程度的性侵害,這種傷害對心理造成的影響是終身的并且永遠無法彌補,因此她們在教育女孩問題上,應最大限度地保護女孩不受同村男性的性侵犯,給予其必要的陪伴之外應對其進行相關的教育從而形成自我保護的意識。

(二)人格測試

人格分析主要從內外向(E)、穩定性(N)、精神質(P)三個維度進行。重點研究訪談中出現頻率最高的會對留守兒童心理造成影響的因素。

1.伙伴關系對留守兒童人格的影響

伙伴關系維度就“是否獨生”和“友情關系”兩個方面進行研究。在“是否獨生”方面,研究將227名被訪問者分為“獨生”和“非獨生”兩組。“友情關系”方面,將友情關系劃分為“差”“中”“好”三個等級。計算每個分類條件下被訪者在P、E、N三個維度的T分數的平均分。結果如表5所示。

結果表明,獨生留守兒童子女在人格的P、E、N三個維度的得分均高于非獨生留守兒童的得分,對P維度和E維度的影響程度大于N維度。留守兒童的友情關系會影響P、E、N三個維度的得分但程度均較小。

此外,在P維度中處于外傾型(分數>56.7)范圍內的留守兒童當中獨生留守兒童人數顯著多于非獨生留守兒童人數;類似地,在E維度中,處于外傾型的非獨生留守兒童人數與獨生留守兒童人數相差不大。獨生與否會造成留守兒童在人格的P和E維度上的差異,并且對P維度的影響大于E維度。

2.師生關系對留守兒童人格和抑郁的影響

師生關系維度,考察被訪者初中階段與班主任之間的關系。為了便于統計分析,將師生關系劃分為“好”“中”“差”三個等級,分別計算出在每個等級下的留守兒童在P、E、N三個維度的T分數的平均分,統計結果如表6所示。

數據顯示,師生關系對P和N維度有著顯著的影響,對E維度的影響不大。此外,僅考察傾向型(T>56.7)和典型型(T<38.5),在P、E、N維度中,師生關系顯示為“差”所占的比例分別為56.3%,42.9%,62.8%。師生關系對留守兒童人格N維度影響較大。

3.父母陪伴情況對留守兒童人格的影響

為探究父母的陪伴情況對留守兒童心理健康的影響差異,研究調查了留守兒童0至3歲,4至6歲,7至12歲期間父母的陪伴情況,分別計算出每種狀態下被訪者在P、E、N三個維度下的T分數的平均分。為排除無關變量的干擾,研究僅僅考察在每一個特定分類狀況下留守兒童的人格得分情況,如0至3歲“父在母不在”,表示在其0至3歲期間父親陪伴而母親不在,其余年齡段(12歲以內)父母均在身邊。調查結果見表7。

結果顯示,父親對留守兒童的P、E維度的影響程度大于母親,但是程度不大,并且隨著留守兒童年齡的增長,這種差別逐漸減小。在N維度,母親在留守兒童0至3歲和4至6歲期間的影響顯然大于父親,這種差異隨著留守兒童年齡的增加逐漸減小。

(三)抑郁測試

與人格測試采取相同的方法,抑郁維度的統計也采用平均分的方式,測試結果如表8所示。

結果顯示,獨生留守兒童在抑郁維度的得分顯著高于非獨生留守兒童;留守兒童在抑郁維度的得分隨著友情關系的改善而有所降低。友情關系的影響程度弱于親生弟兄姐妹的影響;師生關系維度也會影響抑郁的得分,師生關系越好,在抑郁維度的得分就越低。

父母對于留守兒童的陪伴情況會顯著影響其未來抑郁的風險。0至3歲,4至6歲,7至12歲階段,有父親陪伴而沒有母親陪伴的留守兒童,比只有母親陪伴而沒有父親陪伴的留守兒童在抑郁維度的得分高,且隨著年齡的增加,差別逐漸減小。

此外,處于中度抑郁以上的留守兒童群體中,童年沒有母親陪伴的留守兒童人數占據大多數,母親的陪伴對留守兒童未來患抑郁起到舉足輕重的作用,這種作用在留守兒童3歲以前最為明顯。

四、結論和建議

研究結果表明,對留守兒童心理產生影響的因素主要包括:伙伴關系、師生關系、母親的陪伴、負面經歷等。其中,負面經歷是導致留守兒童心理扭曲的最主要因素。兒童在心智尚未成熟時,對不好的事情往往缺乏認知,由惡性事件導致的情緒得不到正確的疏導是留守兒童心理問題產生的主要原因之一。

(一)親子關系缺失下發揮伙伴關系的補缺作用

伙伴關系包括兩部分,與親生弟兄姐妹之間的關系和與小伙伴之間友情關系。伙伴關系是所有未成年人生活中至關重要的一部分,良好的伙伴關系可以減少甚至避免留守兒童產生抑郁風險。有親生弟兄姐妹的留守兒童較少抑郁,在人格上也較為健全,良好的伙伴關系有著同樣的效果,但是相對于親生弟兄姐妹而言影響較弱。

因此,當留守兒童的生活經歷無法避免,將依賴關系轉移到伙伴關系上有助于減少留守兒童心理問題。在二胎政策放開的情況下,養育兩個孩子有助于塑造其人格和降低未來抑郁的風險。

(二)發揮教師的引導作用

師生關系對留守兒童人格和抑郁均有較大的影響,初中以前,師生關系越好,留守兒童的人格越健全。

大多數留守兒童在其父母外出階段和自己的(外)祖父母生活在一起,由于(外)祖父母受教育程度低而無法給予其正確的引導和教育。教師在這一階段發揮著無可替代的作用,傳授留守兒童文化知識的同時,教會他們如何分辨是非對錯,給予其正確的引導,可能會改變他們的人生走向。

(三)發揮母親在留守兒童人生早期的陪伴作用

單親監護留守兒童與隔代監護留守兒童在心理發展狀況上存在顯著差異[4]。

母親陪伴缺失的留守兒童群體當中,患抑郁的比例以及程度都比父親缺失的留守兒童比例和程度大,影響最明顯的是3歲以前,其次是3至6歲。因此,在留守兒童早期(0-6歲)階段,盡量保持母親對他們的陪伴是減少他們未來患抑郁癥和其他心理疾病的有效方法。

(四)選擇監護人應考慮監護者素質以及被監護者的性別

問卷調查顯示,監護人的受教育程度會顯著影響留守兒童的人格。在親情缺失情況下,選擇除父母以外的其他監護人,對促進留守兒童心理健康起著舉足輕重的作用。監護人對留守兒童的影響主要體現在以下幾個方面:受過良好教育的監護人,其本身就有著較為健全的人格和正確的價值觀,當被其監護的孩子出現問題時,能夠及時地采取措施制止,以防類似問題再次發生;合格的監護人會讓被監護的留守兒童產生依賴感,這種依賴感可以消除留守兒童沒有父母陪伴的孤獨感;監護家庭良好的家庭關系會讓被監護的留守兒童有被接受感,尤其在監護家庭有同齡人時,建立良好的伙伴關系是減少傷害的有效方法。2014年公開報道的性侵兒童案例中熟人性侵占據87.87%。這類熟人包括哥哥輩、叔伯輩甚至爺爺輩。選擇監護家庭應充分考慮被監護留守兒童性別。對于女性留守兒童,減少其在兒童期間受到性侵害是每一個父母在選擇監護人必須要考慮的因素。

參考文獻:

[1] 劉照云,朱其志等.江蘇省488 名農村留守兒童與非留守兒童人格發展比較研究[J].中國健康心理學雜志,2009(3).

[2] 張建育,賀小華.留守兒童心理健康狀況與人格特征關系[J].中國公共衛生,2008(8).

[3] 何靖蕾,馬宏峰,周成超.2008年安徽省部分農村留守兒童抑郁狀況調查[J].預防醫學論壇,2011(4).

[4] 高亞兵.不同監護類型留守兒童與普通兒童心理發展狀況的比較研究[J].中國特殊教育,2008(7).endprint