小學數學復習課中“概念圖”的繪制功能與方法

2018-01-23 06:39:10顧盤英

廣西教育·A版

2017年12期

關鍵詞:小學數學

顧盤英

【摘要】本文論述在小學數學概念復習課中,教師以繪制“概念圖”為抓手,指導學生繪制“概念圖”,在概念復習和總結中編織知識網絡,進而生發出新的見解。

【關鍵詞】小學數學 復習課 概念圖 繪圖方法

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2017)12A-0047-02

筆者以繪制“概念圖”為抓手,指導學生描繪“概念圖”,讓學生在復習和歸納概念的歷程中,編織知識網絡;揣摩、參悟出平時沒注意沒接觸到的一些新型關系和線索,從而生發出一些創新的見解。本文乃筆者在踐行“概念圖”復習教學時的一些心得體悟。

一、帶生識圖

(一)明確“概念圖”的基本類型

“概念圖”對學生而言頗為陌生,屬于新生事物,與思維導圖極為相似,也極易混淆。教師在訓練學生練習編制“概念圖”之前,須向學生簡要出示幾種不同類別的“概念圖”,讓他們對這一理論產物有初步印象。根據顯示信息的形式來劃分,可分為四種類型。

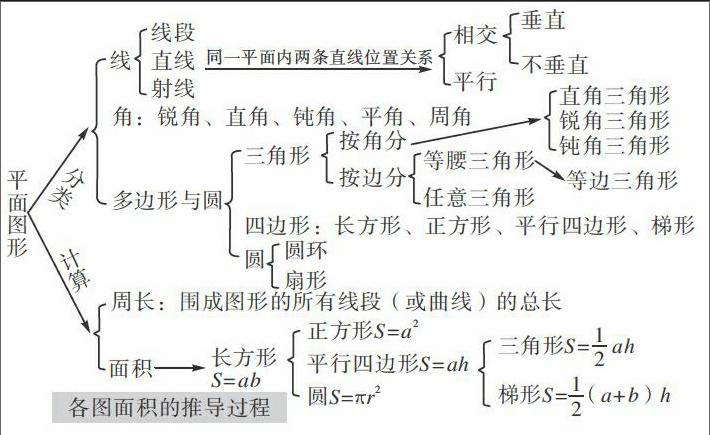

1.中央擴散型。把主標題置于系統中樞,或把各主干和枝干環繞于某中心結構,各層級主體不斷向外圍延伸擴展。

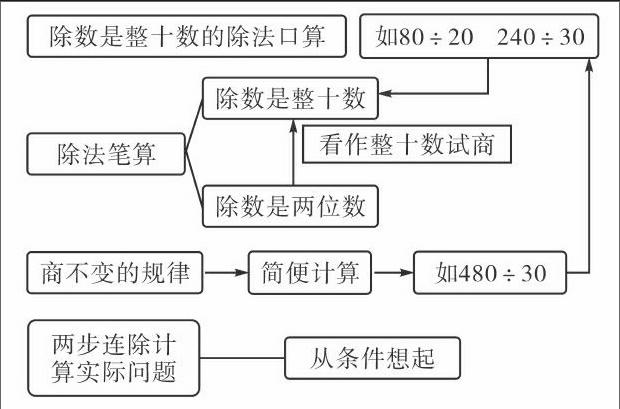

2.階梯型。根據主題的概括性和組織地位,逐項逐級自上而下伸展,一般將中樞主題置頂。

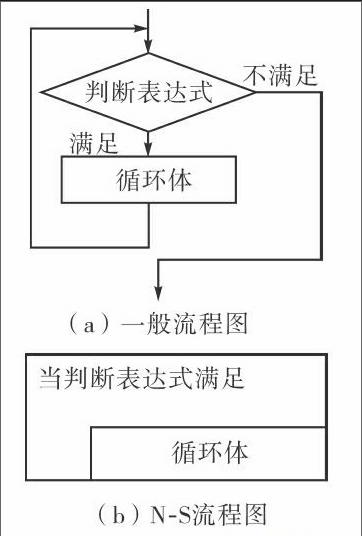

3.軟件程序型。類似于電腦編程,有明顯的“輸入”和“輸出”指令框。

(二)體會“概念圖”的強大功能

1.構建知識系統。“概念圖”以原始母概念為中樞,鏈接子概念,并用子概念衍生出更多更分散的低級概念,各層級內部之間、各層級之間,交錯網羅成一個具備“親緣關系”的知識網絡結構。在復習過程中,若用“概念圖”來復習舊知,沒有必要將所有的知識點一一羅列出來,而是以點帶面,從任何一個知識點切入,都可以順藤摸瓜,挖出整個知識網,而這個挖掘的過程也就是捋順知識結構邏輯的過程。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

考試周刊(2016年76期)2016-10-09 09:08:16

考試周刊(2016年76期)2016-10-09 09:04:04

考試周刊(2016年76期)2016-10-09 09:03:22

成才之路(2016年26期)2016-10-08 11:58:26

成才之路(2016年26期)2016-10-08 11:57:41

成才之路(2016年26期)2016-10-08 11:44:34

成才之路(2016年26期)2016-10-08 11:34:32

成才之路(2016年26期)2016-10-08 11:31:43

成才之路(2016年26期)2016-10-08 11:22:10

成才之路(2016年26期)2016-10-08 11:18:41