“互聯網”背景下的智慧教育淺析

孫海濤

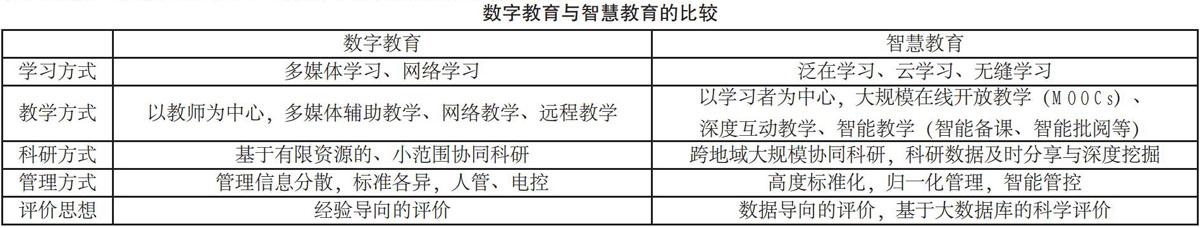

摘 要:隨著信息技術的迅猛發展,教育領域中學習方式、教學模式發生了重大變革,以云計算、移動互聯、物聯網、大數據為特征的智慧教育產品和解決方案悄然興起,智慧教育已成國際共識。2006年,新加坡提出iN2015智慧教育計劃,建立學習者為中心的個性化學習空間,建設國家范圍的教育基礎設施,使新加坡成為全球教育領域使用信息技術的創新中心。IBM智慧提出教育解決方案,教育數據的收集、管理與分析,為學習者提供獨特的學習體驗,教學制度優化等。本文通過數字教育與智慧教育的比較,分析了智慧教育的內涵和特征。歸納總結了智慧教育的核心技術及特點,并對智慧教育發展的趨勢進行了闡述。

關鍵詞:智慧教育;個性化學習;沉浸式學習

經過多年探索與實踐,在我國,智慧教育已上升到國家層面。2017年,國務院發布《新一代人工智能發展規劃》,對開展智能教育作出部署。2018年,教育部將“推進智慧教育創新示范”列為當年的工作要點,最新的動向是《雄安新區智慧教育規劃》開始編制。

一、智慧教育內涵與特征

數字教育是信息化環境開展的基于各種數字技術的教育方式。智慧教育是依托物聯網、云計算、無線通信等新一代信息技術所打造的物聯化、智能化、感知化、泛在化的新型教育形態和教育模式。智慧教育可以是一種行為,一種方式,亦或是一種系統。從行為視角來看,主要體現在大數據、虛擬現實和人工智能等現代科技在教育中的應用。從方式視角來看,技術的廣泛應用將帶動教育教學方式的變革,這或許跟工業化時代的教育方式完全不一樣。

智慧教育是數字教育的高級發展階段,旨在提升現有數字教育系統的智慧化水平,深度融合信息技術與教育主流業務。從系統視角來看待智慧教育,可以指一個學校、一個區域甚至一個國家。從系統論的視角來看,智慧教育可以定義為一種由學校、區域或國家提供的高學習體驗、高內容適配性和高教學效率的教育系統,它能利用現代科學技術為學生、教師和家長等提供一系列差異化的支持和按需服務,能全面采集并利用參與者群體的狀態數據和教育教學過程數據來促進公平、持續改進績效。

二、智慧技術的創新應用

(一)物聯網:提升教育環境與教學活動的感知性。運用傳感器、射頻識別(RFID)等技術,使信息傳感設備實時感知任何需要的信息,按照約定的協議,通過可能的網絡(如基于WIFI的無線局域網、移動通信、電信網等)接入方式,把任何物品與互聯網相連接,進行信息交換和通信,實現物與物、物與人的泛在鏈接,實現對物品的智慧化識別、跟蹤、監控和管理。集智慧教學、人員考勤、資產管理、環境智慧調節、視頻監控及遠程控制于一體,從物聯化、集成化、智慧化等角度出發,提高教學效果,并有力促進教務管理的高效運行。

(二)大數據:提高教育管理、決策與評價的智慧性。通過對全數據的采集、存儲和分析,能夠發現已知變量間的相關關系,進而實現有效的科學預測。隨著教育信息化進程的推進,學習、教學、科研、管理過程中無時無刻不在產生海量數據,大數據技術將對教育信息化產生巨大沖擊和深刻影響。

教育評價是提高教育教學質量的有力手段。傳統教育評價重視學生考試成績,重在甄別證明,忽視了學生綜合素質和個性發展,忽視學生進步和努力程度,忽視了診斷和改進。

(三)云計算:拓展教育資源與教育服務的共享性。將分布在各地的服務器群進行網聯,能夠實現大規模計算能力、海量數據處理和信息服務的需求。學生利用云平臺,通過電子書包等終端隨時隨地享受云端的各種學習服務。保證學習數據的永不丟失,為學習分析提供數據支持。“三通工程”作為十二五期間教育信息化重大工程,將充分應用云計算技術搭建了“教育資源公共服務平臺”和“教育管理公共服務平臺”。教育部 “中國學術會議在線”平臺和“基于網絡的雙課堂教學應用試點示范項目”兩大項目也都采用了云計算技術。

(四)泛在網絡:增強教育網絡與多終端的連通性。泛在網絡是通信網、互聯網、物聯網的高度協同和融合,將實現跨網絡、跨行業、跨應用、異構多技術的融合和協同。學習、生活與工作的連通 學校教育、家庭教育和社會教育的連通; 手機、平板、PC、學習機、電視等各種終端設備的連通。

泛在網絡是智慧教育開展的基礎,基于泛在網絡的無縫連接是智慧教育的基本特征。無縫連接具體體現在如下幾個方面:

1.系統集成:遵循技術標準,跨級、跨域教育服務平臺之間實現數據共享、系統集成;

2.虛實融合:通過增強現實等技術實現物理環境與虛擬環境的無縫融合;

3.多終端訪問:支持任何常用終端設備無縫連接到各種教育信息系統,無縫獲取學習資源與服務;

4.無縫切換:學習者的多個學習終端之間實現數據同步、無縫切換,學習過程實現無縫遷移;

5.聯接社群:為特定學習情景建立學習社群,為學習者有效聯接和利用學習社群進行溝通和交流提供支持。

三、智慧教育的發展趨勢

現代信息社會由無數看得見看不見的數據、信息構成——互聯網、大數據、人工智能、物聯網等無數個科技熱詞,影響著人們生活的方方面面,從不同的維度,引領著人們進入一個高速發展的信息科技時代。科技推動著社會各個方面的革新,新技術的應用造就了智慧教育,一種全新的教學模式。智慧教育的特點與趨勢,簡單來講,可以分為以下三個方向:

(一)個性化學習。雖然人們的大腦結構相同,但每個人都有一套屬于自己的思維方式。老師在教授知識之前,最合理也是最有效的辦法就是先激發學生的靈感與興趣,讓學生主動學習、思考,建立個性化學科與主題、自主學習才是未來教育的趨勢所在。

人工智能的飛速發展已經讓所謂的“自適應學習”成為可能。首先,電腦通過收集學生的學習行為數據,產生關于學生學習習慣和偏好的大量數據,然后,算法通過對數據進行系統地分析,自動調整學生下一步學習的內容,推薦適合學生的習題,甚至改變教授知識的方法。這個過程不斷地進行,數據越多,機器對學生的習慣和偏好掌握得越透徹,推薦的內容和方法也就越精確地匹配學生,學習效率自然不斷提高。

(二)精細化學習。隨著學生年紀的遞增,一些學科越學越糊涂。這往往是由于學習過程太粗糙,還沒有理解透徹上一個,就開始了下一個章節的學習。這種學習模式無法達到精細化學習的程度。

人工智能則可以改變這個現狀。學生的學習進度不是由老師來決定,而是由無時無刻不在觀察學生學習的機器來進行實時調試。人工智能算法根據學生練習的表現推測學生哪些知識點沒有掌握,然后用加強練習、復習概念、舉更多例子等方法來彌補學習中的缺陷,直到整個知識體系鏈條掌握完整為止。這種方式的好處在于,一方面防止學生在掌握必要知識之前就跳到下一步,另一方面也節省了做無用練習的時間,使學習效率大幅度提高。

(三)沉浸式學習。直白來講就是“Learning By Doing”。大多數知識和技能在實際應用場景中,通過實踐來達到學習、應用的目的,這種學習的方式要比理論來的效果好的多。將抽象的知識具象化、場景化,這同樣是未來教育的愿景。

沉浸式學習方面,人工智能以及VR/AR技術可以提供適當的技術支持。而物聯網則可以為個性化學習與精細化學習提供一種新的思路方向。北京桂花網科技有限公司(Cassia Networks)將藍牙技術與物聯網結合在一起,為發現學生的個性化特征,制定精細化教育方案提供科學準確的數據支持。

四、總結

技術推動下的智慧教育發展已是大勢所趨,正在成為信息時代全球教育改革的“方向標”。 依托于人工智能的發展,行業模式摸索創新。人工智能無疑是智慧教育領域發展的重點,是教育的未來,進而推出了基于大數據的個性化在線教育產品,希望以人工智能技術減少對老師的依賴。強調以人工智能加強教師和學生的互動,包括智能語音識別、智能互動課堂、智能機器人等產品,均以加強學生和教師之間的互動為核心,改變簡單的信息傳播教育模式。

參考文獻:

[1]保承軍,岳桂杰.云計算和物聯網在智慧校園系統構建中的應用[J].自動化與儀器儀表,2014(3):62-64.

[2]羅永升.物聯網與智慧校園的融合研究[J].信息化建設,2015(10):6.