選課走班教學模式下的初中物理教學設計

吳慧琪

【摘要】本文以一節初中物理滑輪組機械效率的復習課為教學課例,論述選課走班教學模式下的教學設計方法,提出教師根據兩種不同層次的學生進行兩種不同的教學設計的途徑,以達到完成教學目標、提高課堂效率的目的。

【關鍵詞】初中物理 選課走班 教學設計?機械效率

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2018)11A-0088-03

傳統的教學模式下,教師在面對同一個班級里學習能力參差不齊的學生時,課堂教學往往會陷入“好學生吃不飽、潛力生難消化”的尷尬局面。新課程標準強調以學生為主體,那么教師的課堂教學就必須要尊重學生的個體差異、做到因材施教。選課走班教學是我校初中部教學改革的重點之一,將不同學科進行“套餐式”組合,如物理學科與化學學科進行搭配組合,當物化基礎較差、接受能力不強、學習不夠主動的A班學生在上物理課時,物化基礎較好、邏輯思維較強、學習積極主動的B班學生上化學課,下一節課A、B班上課教師互換,A班上化學課、B班上物理課。選課走班的教學方式,打破了以往固定教學班的授課,同時要求A、B班的同一學科為同一教師,這就要求教師針對不同學習能力的學生采用不同的課堂教學,讓不同的學生得到不同的發展。

學生的學習能力差異大在物理學科體現得非常突出,選課走班以來,我校物理組進行了一些嘗試和研究,以《巧用三種模型解決滑輪組機械效率問題》這一節復習課為例,針對A、B班我們形成了兩種不同的教學設計。

一、教材分析及學情分析

“滑輪組機械效率”既是初中物理的一個重點、難點,又是中考的熱點。滑輪組機械效率綜合性強,涉及有用功、額外功、總功、功率等物理概念,以及復雜計算、受力分析等物理方法,甚至綜合密度、壓強、浮力等知識。

大部分A班學生由于其學習能力和抽象思維較差、學習積極性不足等原因,在之前的新課教學中,對于解答滑輪組機械效率問題已經出現了學習困難、喪失信心的表現。解答滑輪組機械效率問題對于B班學生來說,同樣會感到困惑,主要問題表現為:對于有用功的理解不夠深入且在受力分析上容易出現錯誤。

二、兩種教學設計的簡述

A班的教學設計定位是基礎為本,通過本節課的學習,學生能辨別總功、有用功、機械效率等概念,并能進行簡單計算及受力分析,最后能解決三種常見的滑輪組機械效率問題。課堂教學思路是:(1)通過視頻《物理大師》來復習總功、有用功、機械效率等概念,引入課題;(2)復習滑輪組機械效率中常用的符號后,開始學習第一種模型即“空中豎直提升物體型”,學生理解這種模型下的有用功、總功后,教師給出例題1,并通過板書示范一步步帶領學生解題,學生學會方法后,教師推送一道變形題到每個學生的平板電腦上,學生在平板電腦上作答后,系統可自動統計正確率,教師提問選錯的學生錯誤的原因,引出如何正確數出動滑輪上的繩子段數的學習。兩道題目如下:

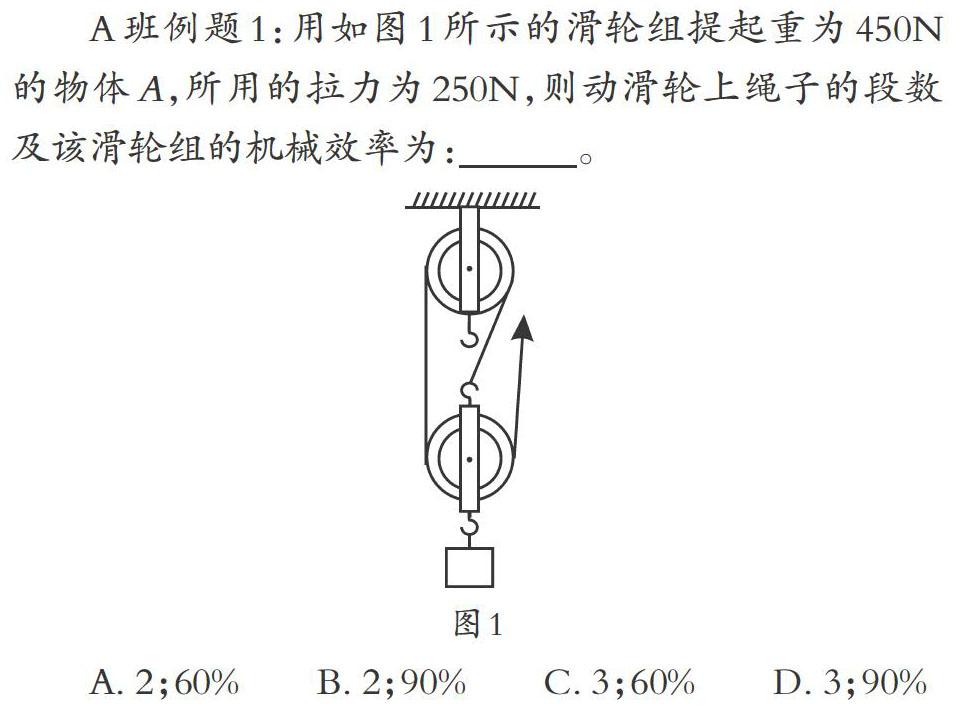

A班例題1:用如圖1所示的滑輪組提起重為450N的物體A,所用的拉力為250N,則動滑輪上繩子的段數及該滑輪組的機械效率為:? __________ 。

A. 2;60%? B. 2;90%? C. 3;60%? D. 3;90%

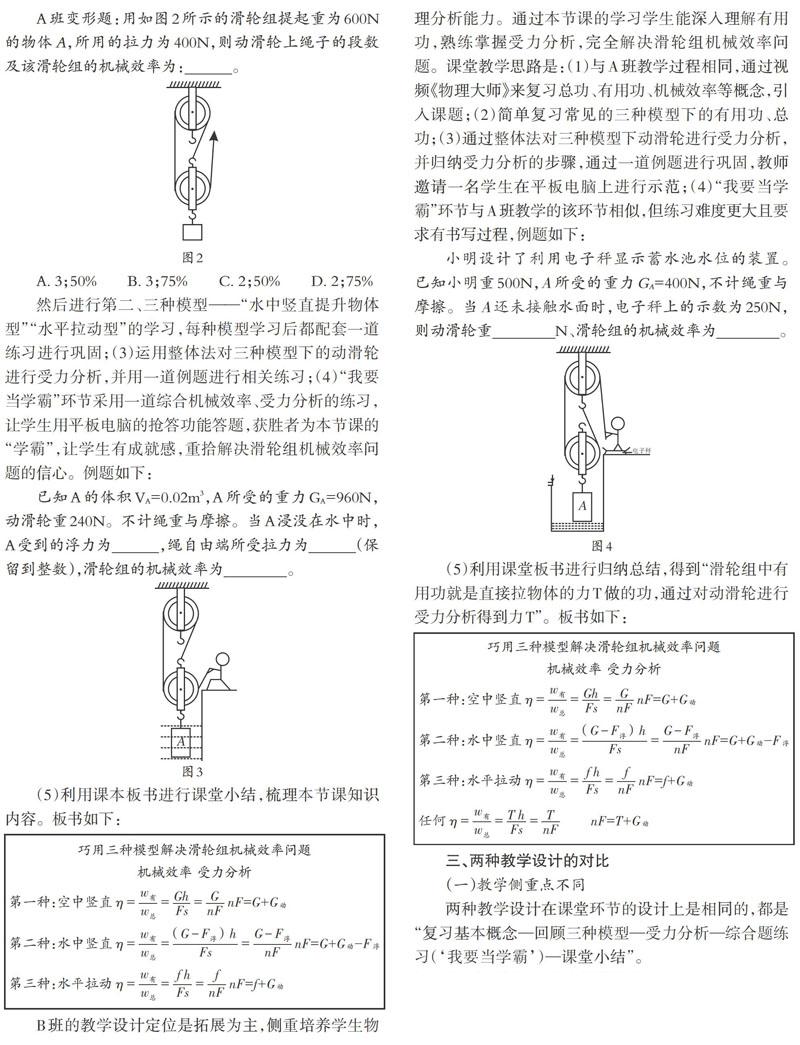

A班變形題:用如圖2所示的滑輪組提起重為600N的物體A,所用的拉力為400N,則動滑輪上繩子的段數及該滑輪組的機械效率為:__________。

A. 3;50%? B. 3;75%? C. 2;50%? D. 2;75%

然后進行第二、三種模型——“水中豎直提升物體型”“水平拉動型”的學習,每種模型學習后都配套一道練習進行鞏固;(3)運用整體法對三種模型下的動滑輪進行受力分析,并用一道例題進行相關練習;(4)“我要當學霸”環節采用一道綜合機械效率、受力分析的練習,讓學生用平板電腦的搶答功能答題,獲勝者為本節課的“學霸”,讓學生有成就感,重拾解決滑輪組機械效率問題的信心。例題如下:

已知A的體積VA=0.02m3,A所受的重力GA=960N,動滑輪重240N。不計繩重與摩擦。當A浸沒在水中時,A受到的浮力為? ?,繩自由端所受拉力為? ?(保留到整數),滑輪組的機械效率為___________。

(5)利用課本板書進行課堂小結,梳理本節課知識內容。板書如下:

[巧用三種模型解決滑輪組機械效率問題

機械效率 受力分析

第一種:空中豎直[η]=[w有w總]=[GhFs]=[GnF]nF=G+G動

第二種:水中豎直[η]=[w有w總]=[(G-F浮)hFs]=[G-F浮nF]nF=G+G動-F浮

第三種:水平拉動[η]=[w有w總]=[f hFs]=[fnF]nF=f+G動 ]

B班的教學設計定位是拓展為主,側重培養學生物理分析能力。通過本節課的學習學生能深入理解有用功,熟練掌握受力分析,完全解決滑輪組機械效率問題。課堂教學思路是:(1)與A班教學過程相同,通過視頻《物理大師》來復習總功、有用功、機械效率等概念,引入課題;(2)簡單復習常見的三種模型下的有用功、總功;(3)通過整體法對三種模型下動滑輪進行受力分析,并歸納受力分析的步驟,通過一道例題進行鞏固,教師邀請一名學生在平板電腦上進行示范;(4)“我要當學霸”環節與A班教學的該環節相似,但練習難度更大且要求有書寫過程,例題如下:

小明設計了利用電子秤顯示蓄水池水位的裝置。已知小明重500N,A所受的重力GA=400N,不計繩重與摩擦。當A還未接觸水面時,電子秤上的示數為250N,則動滑輪重? ? N、滑輪組的機械效率為__________。

(5)利用課堂板書進行歸納總結,得到“滑輪組中有用功就是直接拉物體的力T做的功,通過對動滑輪進行受力分析得到力T”。板書如下:

[巧用三種模型解決滑輪組機械效率問題

機械效率 受力分析

第一種:空中豎直[η]=[w有w總]=[GhFs]=[GnF]nF=G+G動

第二種:水中豎直[η]=[w有w總]=[(G-F浮)hFs]=[G-F浮nF]nF=G+G動-F浮

第三種:水平拉動[η]=[w有w總]=[f hFs]=[fnF]nF=f+G動

任何[η]=[w有w總]=[T hFs]=[TnF]? nF=T+G動 ]

三、兩種教學設計的對比

(一)教學側重點不同

兩種教學設計在課堂環節的設計上是相同的,都是“復習基本概念—回顧三種模型—受力分析—綜合題練習(‘我要當學霸)—課堂小結”。但由于學情、教學目標、重難點不同,兩種教學設計在教學時間的分配上是有比較大的區別的:A班的教學設計中,在機械效率環節安排了15分鐘的教學時間,這樣能讓A班學生學會機械效率的簡單計算,有一定的受力分析能力,掌握解決三種常見的滑輪組機械效率問題;B班的教學設計中,在“受力分析”中安排了15分鐘的教學時間,讓B班學生具備熟練使用受力分析來解決物理問題的能力,在“課堂小結”中除了對本節課進行復習,還進行了知識的升華,得到任何情況下滑輪組機械效率的公式。

(二)習題的難度不同

A班的教學設計中,習題難度在中考中屬于計算題的(1)(2)問的難度,比較簡單且以選擇、填空題呈現,讓學生能先會進行計算,而書寫過程先不做要求。B班的的習題難度在中考中則屬于計算題的(2)(3)問的難度,有一定的難度,且在“我要當學霸”的綜合性練習中明確書寫過程,并在課堂上針對學生的計算題書寫進行指導。

(三)教師在課堂上的作用不同

A班的教學中,教師通過自身示范來指導學生掌握機械效率的計算,以及在講解受力分析時也是利用教師板書示范,突出了教師的示范作用。而在B班,教師通過不斷地引導,讓學生自己歸納受力分析的步驟、掌握相應的解題能力并對知識進行拓展和升華,使學生成為主體,突出教師的指導作用。

四、反思及困惑

從A、B兩個班的課堂反饋及課后情況來看,這兩個教學設計及時解決了教學中學生出現的問題。A班學生在學習態度上有較大的改變,原來不愿聽課的學生現在有興趣聽課了,原來聽不懂的學生現在能解決一部分滑輪組的問題,提高了學生的學習興趣。B班學生認為復習課不無聊了,簡單易懂的少,而且通過歸納和拓展,在復習課上又學到了新的知識和方法。

雖然選課走班教學模式下的教學設計研究有了一定的成效,但也存在一些問題亟待我們解決:第一,不同的教學設計需要教師對課程要求和教材有深入的研究,對習題的難度要有較強的控制,對學生的學情也要非常了解,對教師的能力和工作量提出了更高的要求,單靠一兩位教師是難以完成整個初中階段的教學設計的。第二,這樣的教學設計現在主要用在復習課上,在新課教學中并未嘗試,但學生之間的差異性并不是上了新課之后才有體現,若教師能在新課教學中就進行不同的教學設計,會更加有利于因材施教和學生的個性發展。

(責編 劉小瑗)