職業教育特色專業評價體系的探討

付云

【摘 要】本文分析特色專業的內涵,從培養目標、課程體系、實踐教學和師資隊伍等方面分析特色專業的建設內容,探討職業教育特色專業評價體系的構建。

【關鍵詞】職業教育 特色專業 評價體系

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2017)12C-0095-02

一、特色專業的內涵

特色專業對于一個學校的重要性表現在它就像一個標簽,讓一個學校被大眾所熟知。例如,當學生在高考之后選擇學校和專業時,肯定是對學校和專業二者同時進行考量的。每個學校都有自己的主打、特色的專業,這為考生在選擇時也提供了參考。教育部最近公布了“雙一流”建設高校及建設學科的名單,雖然在這一批的學科名單里并沒有涵蓋一些知名高校的優勢、特色的專業,但這并不妨礙這些專業在民眾中的認可度。

在職業院校的專業建設方面還未有“一流”的這類提法。作為特色專業這個概念而言,對于普通高校和職業院校都是同樣適用的,都是各院校竭力去打造的。例如,柳州鐵道職業技術學院作為西南地區唯一具有鐵路背景的高職院校,其具有悠久辦學歷史的鐵道類專業,和依托鐵道類專業近年才開展起來的軌道類專業都可以算是特色專業,良好的就業前景讓這些專業在各類招生中異常火爆。由此,特色專業的建設一方面是可以展示出學校的專業實力,另一方面也可以通過特色專業的標簽提高學校的知名度。

對于特色專業,各學者都有不同的看法,綜合而言,特色專業是指在學校的教育教學過程中形成的,在培養目標和培養質量等方面具有顯著特色,且具有較高辦學水平的專業。特色專業是經過較長的建設期而形成的,在社會中具有廣泛的認可度,而且聲譽較高。正如之前所提及的特色專業的標簽效應,特色專業集中反映了一個學校的辦學優勢和特色。從這個層面上看,要作為一個學校的特色專業,它在學校的專業結構中應處于前列,換言之特色專業應首先是學校的總體專業中辦學質量較高、占優勢的專業。

二、特色專業建設的主要內容

(一)明確培養目標。高職教育的培養目標是高素質技術技能人才,專科層次高職教育主要培養發展型、復合型、創新型技術技能人才,這3個概念之間是逐級遞進的。在這個培養目標中,“技術”這個詞不僅僅是指技術應用能力,更多是指技術的革新能力。這也是和中職培養目標相區別的重要方面。對于特色專業而言,準確定位專業培養目標是首要的。

(二)課程體系建設。在職業教育課程體系的建設中,可按照課程體系中不同課程的分類進行有區別地建設。比如對待一些公共類的基礎課程而言,應該加強與專業相銜接的改革,可以采取以專業群的方式來對公共課進行改造,將專業群的相關內容融入到公共課的教學大綱中,只有這樣公共類課程才能真正融入到專業中,而不是專業課程體系之外的一個部分。同樣,對以理論為主的專業課程、實踐類課程也要分類進行建設。課程體系的建設圍繞著準確定位的專業培養目標來展開,這才能保證特色專業的建設不會脫離方向。

(三)建設實訓基地,強化實踐教學。實踐教學是職業教育的一個特色。無論中等職業教育還是高等職業教育,對實踐教學都是非常重視的,大多數專業的實踐教學學時都達到50%以上,而且都會有至少一個學期的頂崗實習或跟崗實習。職業教育的發展伴隨著對實踐教學的重視,一方面通過提高課時來確立實踐教學的重要地位,另一方面通過教育教學改革來提升實踐教學的有效性。由此,在特色專業建設中強化實踐教學,不僅僅是通過提高課時,更重要的是通過實踐教學的改革來提升學生的實踐技能。

而開展實踐教學的前提是實訓基地的建設,尤其是校內實訓基地的建設,這是順利開展實踐教學的保障。因此特色專業建設中實訓基地的建設占據了重要方面,是各職業院校不可忽略的。柳州鐵道職業技術學院就開展了實踐教學的一系列改革,通過實訓室的標準化、實踐教學項目的標準化等一系列改革舉措,有效提升了學校各專業的實踐教學水平。

(四)“雙師型”教師隊伍建設。教師隊伍建設是教學質量保障的重要方面,是特色專業建設中的重要一環。職業教育中“雙師型”教師隊伍目前早已經成為職業教育中的一種共識,成為職業教育師資隊伍建設的一個目標。“雙師型”教師隊伍建設的真正含義在于,對教師個體和師資結構是同等強調的,一方面通過培訓等手段,尤其通過專業骨干教師到企業掛職等形式提升教師個體的雙師素質;另一方面通過招聘企業的技術人員作為專職教師、擴充兼職教師隊伍等措施來提高師資隊伍結構的雙師水平。只有這兩方面同時開展,才能打造出一支結構合理的“雙師型”教師隊伍。

通過這些基本的建設,促進人才培養質量和就業質量的提高,從而提高專業的社會聲譽。

三、職業教育特色專業的評價

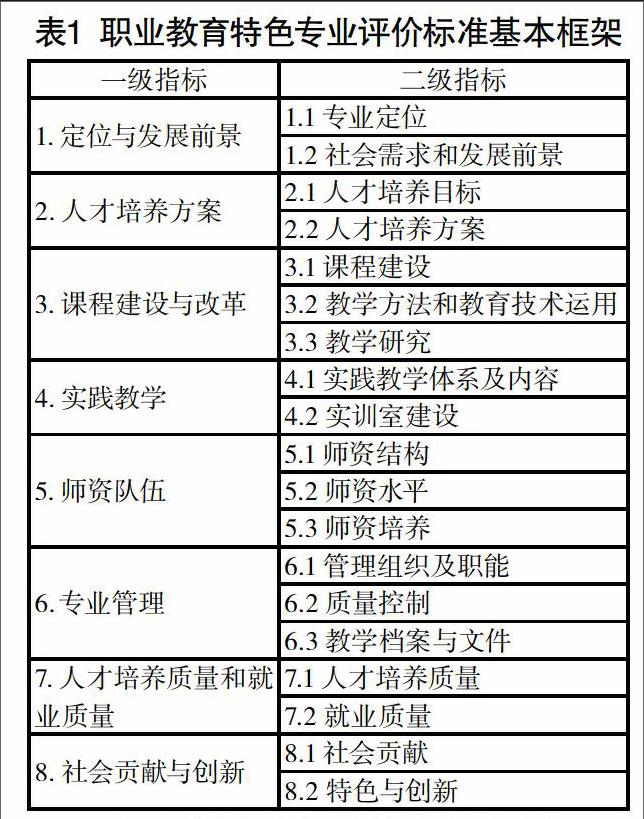

按照職業教育專業建設的重點方面,從定位與發展前景、人才培養方案、課程建設與改革、實踐教學、師資隊伍、專業管理、人才培養質量和就業質量、社會貢獻與創新這八方面構建起“職業教育特色專業評價標準”,評價標準的基本框架如下:

由于本評價指標的立足點是職業教育,包含了高職教育和中職教育。在大多數的實踐中,中職和高職都是分開來進行評價的,而中高職的銜接也在很大程度上是個別專業的淺層次銜接。在現代職教體系的構建中,如何將中職教育和高職教育盡可能納入同一個評價體系中,是值得嘗試的。在評價標準的制定上,參考了高等職業院校人才培養工作狀態數據采集與管理平臺、中等職業學校自治區示范專業評估指標體系等資料,對評價標準進行了細化。同時,在具體評價標準的制定上,根據每個指標的不同特性,采取定性和定量標準相結合的評價方式來進行。

(一)定性為主的評價方式。在指標體系中,對于一些難以量化的指標就主要采取了以定性為主的評價方式。比如,在“1.1專業定位”的指標上采取了以定性為主的評價方式,“專業定位準確,符合行業企業的產業需求,充分體現專業與產業、職業崗位對接,為柳州市支柱產業、廣西區域經濟及相關行業企業提供人才支撐”。

(二)定量為主的評價方式。在指標體系中,對于一些可以量化的指標就主要采取了以定量為主的評價方式。而且盡可能采用量化的方式,以便指標體系的可操作性更強。例如,在“5.1師資結構”的指標上采取了以定量為主的評價方式,高職“專業課教師中具有高級職稱或高級工的教師比例≥30%,專業課教師具備雙師素質比例達到70%以上,具有1年以上企業掛職經歷的專業課教師達到30%以上,專業生師比少于18∶1”;中職“專業課教師中具有高級職稱或高級工的教師比例≥15%,專業課教師具備雙師素質比例達到70%以上;具有1年以上企業掛職經歷的專業課教師達到30%以上,專業生師比少于20∶1”。

(三)定性和定量相結合的評價方式。通過這兩種評價方式的結合,可將一些難以測量的項目進行分解,從而達到較為客觀地進行專業評價的目的。例如,在“4.1實踐教學體系及內容”的指標上采取了定性和定量相結合的評價方式,一是建立了與職業能力相適應的、相對獨立的實踐教學體系;二是實踐教學時數占教學總學時數的50%以上,實訓開出率95%以上,教學效果良好;學生到企業跟崗實習、頂崗實習時間不少于半年;三是引入技術含量較高的職業資格證書或技術等級證書,有效實施雙證書教育;四是不斷改革創新實踐教學內容,開展了實驗實訓項目等方面的改革;五是建有穩定的校外實訓基地,能滿足學生綜合實訓和頂崗實習的需要。

【作者簡介】付 云(1980— ),女,四川樂山人,柳州鐵道職業技術學院副教授,研究方向:職業教育學。

(責編 丁 夢)endprint