文體意識指導下以讀促寫的教學策略研究

【摘要】文體意識指導下以讀促寫的教學策略應結合學段目標要求、學情、文體特點,在教學中采用依著葫蘆來畫瓢、他山之石可以攻玉、庖丁解牛抓關鍵和融會貫通來創生的思路組織教學,滲透自覺的文體意識,提升學生“讀”與“寫”的能力。

【關鍵詞】文體意識;以讀促寫;教學策略

【中圖分類號】G622 【文獻標識碼】A

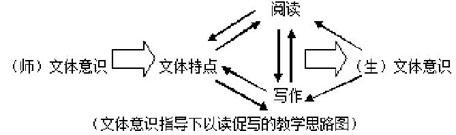

目前在小學語文教學中,文體意識的滲透教學是一個薄弱的環節。缺乏文體意識的教學實則是教師文體思維的缺乏,教學策略未就文體做出相應的匹配,同一種文體思維教學勢必會削弱學生本已薄弱的文體意識,影響學生不同文體的“讀”和“寫”。在文體意識的指導下如何構建一整套以讀促寫的教學策略呢?具體在教學實踐中教師應結合學段的目標要求,結合學情,根據文體的特點,抓住“讀”與“寫”能力,在教學中潛移默化地向學生滲透自覺的文體意識。具體在實踐中可借鑒以下思路(如下圖):

從上圖看,首先教師在文體意識的指導下閱讀文本,找尋文體特點,在組織教學時從文體要素的角度構建讀寫結合的時機和訓練點。接下來的教學設計可以遵循以下兩條認知思路:

第一條思路,引導學生在閱讀中凝練出文體特點,選擇恰切的寫作訓練點內化鞏固閱讀所得,最終形成文體意識。

第二條思路,在文本閱讀中引導學生通過寫作訓練感知文體特點,進一步升華閱讀認知,最終形成文體意識。

讀、寫和文體特點三者通過相互鏈接滲透形成有效循環圈,由此培養學生自覺的文體意識,這種文體意識又將推進學生閱讀和寫作能力提升,輻射影響學生的各項語文能力,提高語文教學的效率。照此思路筆者摸索出一套文體意識指導下以讀促寫的教學策略。

一、依著葫蘆來畫瓢

小學階段學生接觸記敘文較多,而詩歌、散文、說明文等文體接觸較少,相對陌生。對于這些文體,教師可借助教材的示范引領作用,引導學生“依葫蘆”尋門道,尋找此類文體的恒定元素,初步建立起學生對此類文體的文體圖式,降低畫“瓢”的難度,在此基礎上才能在原有范式上有所變化、發展和創新。就好比學舞蹈,只有練好舞蹈的基本功,才能有較為自由的選擇和充分的發揮。

如教學詩歌《和我們一樣享受春天》一課。詩歌分行排列的獨特形式讓詩歌具有音韻美和節奏美。在教學時首先通過打亂原詩的排列方式,通過對比誦讀感受詩歌的音韻美和節奏美。再通過概括詩意發現詩歌分行的凸顯美和條理美。其次抓住本詩前四小節結構相似的特點,引導學生在誦讀感悟的基礎上凝練出本詩對比和反復的寫法。最后讓學生根據本詩習得的詩歌文體形式和寫法,在控訴戰爭、渴望和平的情感驅使下,以本詩為框架仿寫小詩。這樣的仿寫不但反芻了文章主旨,同時也引導學生初步掌握了詩歌的表達形式。

在面對接觸較少的文體時,教師要根據文體獨有的表現形式,充分發揮教材的模具作用,結合語境采用模仿寫的方式進行語言訓練,引導學生建立起此類文體的文體圖式。當學生對這類文體有了較全面的感知力后,才能有之后“無招勝有招”的變通和發揮。

二、他山之石,可以攻玉

不同的文體在結構、語言、表現手法等方面都有自己的獨特性,同時文體間的關系不是孤立的,它們之間有其共通性和相似性。比如詩歌和散文,雖是兩種不同文體,但都是以情動人的,語言優美典雅,感情充沛,內涵開放。教師可以抓住文體間的共同點,通過文體間溝通訓練,建立不同文體間的聯系,以更易于讓學生接受的文體形式突破文本的教學難點。

如教學散文《生命生命》一課。散文特點就是“形散而神聚”,散文圖式的內核應該在“神”上。本文的“神”就是“生命是什么”這個問題,作家選取了“飛蛾求生”“瓜苗生長”“心臟跳動”的三個例子傳遞了對生命的意義和感悟。當我們將這三個事例重新排列時,它儼然成了一首贊美生命的詩歌:

生命 生命

生命是飛蛾求生的欲望

生命是瓜苗生長的不屈

生命是傾聽心跳的震撼

借助詩歌語言的凝練性和抒情言志的特點,將散文讀薄成一首散文詩,明確了本文由事及理的生命思考。當然就生命的體悟而言,不同的個體生活體驗將得出不同的答案。因此在教學中讓學生在交流分享自己閱讀或經歷的生命故事的基礎上試著用“生命是……”的句式來談感受,組成一首生命小詩。借助詩歌凝練概括的語言回答了“生命是什么”的問題,直指本文的“神”,又拓寬對于本文“神”的理解。

“他山之石,可以攻玉”,這種文體間的轉化訓練打破了文體間的壁壘,促進了學生與文本、學生與文體、文體與文體間的互動,使學生既能借其他文體的輔助提升對本文體的認識,又能突破文體束縛達到對各種文體觸類旁通的狀態,可謂“一箭雙雕”。同時“他山之石,可以攻玉”的思路也開啟了同質材料多種創作形式和途徑的可能性。

三、庖丁解牛抓關鍵

面對不同文體的文本,我們除了關注閱讀的共性規律外,還應關注文體本身的突出特點,在具體的教學中通過“庖丁解牛”般的文本特點解讀,擇優挖掘讀寫結合點,深化學生對文體的理解,提高學生的語言表現力,為今后在同類文體的寫作與閱讀奠定基礎。

如教學《中彩那天》一課,本文是一篇記敘文。通過著重刻畫人物的語言、動作、神態和心理等方面塑造人物的思想和性格特點,借人物的典型事例展現主旨意義,這是記敘文的一種文體特點。本文的主要線索是父親神情的描寫,這些描寫表現出父親在面對道德難題時內心的矛盾和掙扎。但值得注意的是,雖然父親是全文的“主角”,但“父親”的表現只用了“神情嚴肅”和“趕”寥寥幾筆來描寫,這給讀者為父親思考到底要不要還車這一過程留下想象補白空間。但如果不進入“父親”這個角色的境遇,是無法感受到他面對道德難題的矛盾和艱難,更難以凸顯“誠實、信用”的主題。為此在教學時通過“留車”還是“還車”的辯論,為矛盾的內心提供多角度的思考方向,借此讓學生聯系文本,補充想象寫父親在“擦去K字時”的動作和表情。借助習得的人物描寫方法,增強學生描寫的能力,進一步反芻文本,了解記敘文通過刻畫人物形象表現中心的文體特點。

不同的文體具有不同的教學價值,教學中要多關注文體特點,突出其核心價值。只有因文而異地選取以讀促寫的訓練點,不斷豐富完善學生心中的文體圖式,才能進一步作用于學生對同類文體的閱讀、寫作和思維的方法上。

四、融會貫通來創生

葉圣陶先生提出:寫作文,無非就是想心思。閱讀教學中,幫助學生豐富不同文本的語用構思,就能很好地培養學生的“段感、篇感”,很好地幫學生“想心思”,無論是對于閱讀還是習作,都將是極為有益的。所以當學生對一種文體圖式做到了然于胸,運用自如時,“火候”就到了,教師就可嘗試以文本的寫法為指導運用寫文。

比如教授《小木偶的故事》這一課。童話是通過想象用擬人的寫法來塑造人物形象、反映現實生活的一種對兒童思想啟蒙教育的文體。童話符合兒童的心理特點和需要,是學生喜聞樂見、接觸較多、對語用構思掌握得較好的一種文學體裁。所以本課的教學不僅要讓學生明白文本傳遞的人生哲理,還要讓學生明白童話這一文體概念及相關知識,在掌握規律的基礎上舉一反三。在教學中首先讓學生關注童話這一文體,然后要求學生從整體感知中得出童話想象有別于現實的特點。接下來通過演繹童話的形式,讓學生在表演中懂得抓住神態、動作、語言等描寫塑造人物特點的寫法。最后在課后作業中讓學生以習得的童話知識續編《小木偶的故事》,既是對童話文體的復習鞏固,也給個體創作提供一個言說的機會。學生以自己獨有的知識經驗和生活經驗,立足于童話的文體性,建構基于文本,又有別于文體,專屬于自己的童話故事。

文本“怎么寫”和“為什么這樣寫”,小到一字一詞的運用,中到文章的表達方式,大到文章的構思等。只有掌握了文體語用構思的方法才能融會貫通地進行篇的創作。教學中要引導學生從“段”到“篇”的創作中進一步豐富文體圖式,形成文體意識,為更好地閱讀和寫作打下堅實的基礎。

學生作為學習者,其閱讀旅程是一個在教師的引導下不斷成長的過程。這個過程必然伴隨著對文體的感知、體認,伴隨著文體意識的逐步習得和沉淀。文體意識下以讀促寫的教學策略應引導學生從語言詞匯的累積、結構的安排、材料內容的取舍、主題的凝練等方面豐富文體圖式,形成文體意識,最終反向指導學生的閱讀和寫作的能力,形成良性循環。

參考文獻

[1]師悅爐.增強文體意識重視文體基礎[J].教育實踐與研究(中學版),2007(10).

[2]李竹平.漫談文體意識與兒童文學教育啟蒙[J].小學語文教學,2013(02).

[3]曹衛星.文體意識由“一篇”走向“一類”[J].教學與管理,2016(8).

附 注

本文系廈門市思明區教育科學“十三五”規劃2016年度立項課題“文體意識指導下以讀促寫的教學策略研究”(課題編號:W2016X0056)階段性研究成果。

作者簡介:張小黎,女,1984年生,福建省廈門人,二級教師,文學學士,主要從事小學語文教學研究。

(編輯:蔡欣欣)