如何借助“互聯網+”提高學生習作水平

【摘要】傳統作文評改方式費時費力,高能耗低效率的現狀阻礙了作文教學的改革,而網絡平臺作為評改提供了新的思路。本文嘗試借助“互聯網+”這一平臺,對提高學生習作水平的幾種評價方式進行了闡述。

【關鍵詞】習作評改;“互聯網+”;多元評價

【中圖分類號】G622 【文獻標識碼】A

多少年來,“精批細改,全批全改”成了衡量中小學語文教師工作能力和態度的重要標志。學校和家長也都認同此理,認為只有這樣做的語文教師,才是最認真、最負責、最優秀的教師,而處在風口浪尖的語文教師卻叫苦不迭,將學生的作文圈點成“滿堂紅”, 鞠躬盡瘁不說,學生的作文水平并未見多少起色。教育評價理論認為,評價具有很強的激勵功能,遺憾的是,審視我國的作文教學,作文的激勵功能微乎其微。在習作評改上,引導學生自改、互改這是語文教師常用的方法,一般這種方法立足于課堂,由于教學時間有限,評價人員認知基本相近,故激勵作用也有限。

現代社會所經歷的生活和學習與網絡媒介等越來越分割不開,對于學生和家長來說數字技術已經是其生活的一部分。隨著教學現代化的推進,人與人之間的交流方式也是多樣化、網絡化的,如何適應時代發展,利用現代化手段發揮評改作用從而有效提高學生的習作水平呢?這是中小學語文教師值得思考的課題。筆者認為語文教師可借助“互聯網+”提高學生的習作水平。“互聯網+”即“互聯網+習作評改”,指利用信息通信技術等以及互聯網平臺,如博客、微課和論壇,讓互聯網與多樣化習作評改方式進行有效融合。

一、借助班級博客等載體,拓寬評改的空間和時間

清人唐彪說:“文章不能一作便佳,須頻改之方入妙耳。此意學人必不可不知也。”可見,文章“入妙”需“頻改”,而習作者本人只有在“頻改”中才能領悟文章“入妙”之法。培養學生修改作文的能力和習慣,是他們將來適應社會和工作的終身需要。英國埃克賽特大學與開放大學教授克拉夫特(Allna Craft)在《創造力和教育的未來》中特別指出,數字時代具備四個關鍵特征:多樣性、娛樂性、可能性和參與性。各種數字設備,為參與性創造了大量機會。班級博客搭建了這個平臺,打破了課堂界限,打破了傳統學校教育中的封閉的班級管理模式和管理結構,為學生課余學習提供了一個集體交流平臺。語文教師可借助“互聯網+”,用班級博客搭建習作評改空間,從學生的基本心理出發,創設民主評改的氛圍,通過學生之間的互相幫助和教師指導,完成評改任務,培養評改能力。

九年義務教育各年段作文要求不一,教師事前應將本次習作的評改目標告知學生,感興趣的家長也可參與評改。習作自改結束后,要求學生曬曬自己的文章,閱讀他人的習作,并進行點評留言。這是學生展示自我的舞臺,公開發表自己的文章,讓大眾認識自己、欣賞自己;評價他人的作品,發揮書面語言的表達能力,幫助同輩,悅納他人。評改的過程,就是學生主體學習交流體驗的過程,從而達到提高寫作的主動性、積極性的目的。例如中學生評價他人習作《×××公園》,學生A:語句大致通順,文章具有想象力,寫出了秋天的美景,讀了你的文章,我仿佛來到了你所描寫的美麗公園了。開頭能吸引讀者眼球,但最后一段脫節了,寫秋天“流淚”沒有點到題目中的“公園”一詞,最好能做到首尾照應。學生B:你寫的公園真美。那花、那草、那樹、那長廊,無不包含著無比喜愛之情。你是個會觀察、會生活的人,我欣賞你!如果再加入創建全國文明城市之前的環境描寫進行對比,彰顯珠海市民素質的提升,那就更好了。學生C評價他人習作《排隊》:“排隊”是件極平常的事,但你的作文令人耳目一新。你不只寫事,還具體而又真實地寫出了自己排隊前后復雜的內心世界,層次分明,語句生動,情節自然,富有感人的魅力。你在結尾處提出的社會問題,值得我們每一位中學生深思,傳承中華文明,得從你我的一點一滴做起。

此外,教師也可在博客中發表自己的見解,肯定學生的長處,放大學生的優點,從而激勵學生,同時也應指出不足和改進之處。必須明確,指導學生互改作文,并非是為了減輕教師的負擔。其意義在于調動學生的積極性,把學生評改文章作為提高作文能力的必要環節。學生互評結束后,要求學生根據同學的評價再次修改,形成一篇完整的文章。

班級微信群、班級QQ群、同步課堂等新媒介也同樣有班級博客的相關功能,具有無可替代的便捷性與及時性,都能拓展傳統學校教學的空間和時間結構,使作文學習、教學及評價在任何時間、任何地點都可進行,“互聯網+”這一新型的交流平臺促進了師生、家校的交流。

二、借助微課指導與點評,家庭社區參與評改

當今社會,學校教育與家庭教育密不可分,習作不但是作文能力的體現,也是其世界觀、人生觀的集中表現。教師通過“互聯網+”用技術支持學習,借助數字技術提升解決問題的能力,是時代需要重點關注的參與形態。突破學習困難,發揮家長力量,參與習作批改,有助于家長了解孩子的思想動態、寫作水平,還可增進親子關系。

(一)微課指導,家長參與

家長的水平參差不齊,隨便布置家長評改孩子的作文是一種不負責任的方式,應采用讓學生接受、家長參與的方法。教育界近期流行微課,這種針對特定的目標人群、傳遞特定的知識內容的媒介,具有教學時間短,教學內容少,教學容量小,資源組成、結構、構成“情景化”,資源使用方便等特點。教師可根據不同題材的作文教學內容,制作“寫作目標”“寫作指引”“評改要求”“評改方法”及“注意事項”等3分鐘以內的微視頻,放在學校網站或班級QQ群上,進行習作評改知識傳授與指導。以初二記敘文就“評改要求”為例,教師制作微課專題。第一,通讀全文,標出錯別字、病句及標點運用不當之處。第二,再讀全文,修改語句。詞語使用是否規范,語句是否通順、簡潔,表達是否清楚、具體,修辭是否恰當。第三,細讀全文,修改內容、調整結構。中心是否明確,所選的事例是否真實,能否突出人物形象或表現中心,結構是否完整,布局詳略是否得當,過渡是否自然,首尾是否呼應。第四,評語客觀公正,用語正確、中肯,既肯定優點,也要指出不足之處,還可以提出修改意見和建議。

學生自改的習作謄寫完畢之后,提醒家長觀看微課,家長獨自評改或面批都行,以便于了解孩子思想動態,這是一個親子活動環節,也是一個展示家長才華的平臺。有的家長沒有時間或不會批改,可由叔叔阿姨、公公婆婆、鄰居大哥哥、大姐姐等參與,一人批、多人批均可,只要孩子愿意即可。以下是家長的評語。家長A:本文想象力豐富,描寫生動,只是小作者欠仔細觀察真正的秋天景象,所以我們要求孩子重新觀察、重新描寫,習作見下面。家長B:阿姨簡直不敢相信是你寫的文章,只有平時的積累才能寫出好文章來,看來你是做到了。文中有一兩個錯別字,阿姨已幫你改了。希望你能寫出更好的文章讓我欣賞。多么中肯的評價啊!孩子看到家長這么重視他的習作,下一次習作肯定會上一個新臺階。

在人性化的習作評價中,教師不再是唯一的批改者,全家總動員,街坊鄰里齊參與,家長們時而用心和孩子娓娓交談,時而用無聲的語言撞擊出心靈的火花,親子關系更加融洽。多樣化的評改方式使學生有了寫作的熱情;有了熱情,學生的作文才會暢所欲言,才會有創新,有活力。學生的寫作能力也就在不斷地練習中提高了。

(二)微課指導,社區參與

全員育人并不局限于老師和家長、學校與家庭,需要全社會共同的關注。目前很多城市以社區教育“少年之家”為依托,大力實施素質教育,努力創設學校、家庭、社區三結合立體教育網絡,全力提升社區教育質量。言由心生,學生的思想教育、習作評改,同樣可以借助社區教育,共同參與完成。

社工、大學生志愿者、“五老”人士、機關事業單位及社會團體志愿等民間人士所組成的關心下一代團體,積極參與社區教育,提升公民素質。每天下午“四點半課堂”是“少年之家”的活動時間,除了組織青少年進行相關活動外,還有“課業輔導”環節。大學生志愿者、退休老教師等等,都是少年之家輔導老師的堅實力量。學生們在就近的社區參加“少年之家”活動,通過網絡,讓民間力量學習老師制作的“作文評改微課”,為習作評改提供另一途徑。通過評改,傾聽孩子們的心聲,了解社區青少年的所求,及時疏通心困生,社區教育得以順利進行,達到雙贏的局面,社會教育者們從而更加積極地創設條件服務于社區居民及子弟。

(三)微課點評,及時反饋

評改結束之后,把學生、家長或社區人士修改過的習作收回,教師應全面了解習作及評改水平,并對以上兩項再次做出點評。針對作文教學時間有限,對象不一的實際情況,教師再次制作“微課”,對班級學生、家長及社區人士及時反饋,雙方點評評改。教師不但要在寫作方法上進行指導,更重要的是要在學生的道德品質、為人處世等諸多方面進行引導。對于他人的評改,教師也應做出合理的評判,對整體評改工作予以肯定、鼓勵,也可對其評改加以點評,幫助其揚長避短。“他山之石,可以攻玉”,他人的評改也能幫助教師從另一角度看學生習作,習作的評價不再是一把尺子,一個標準,多元化評價帶給教師的是思想的碰撞,帶給學生的是思想的交流,相信少數的“一枝獨秀”終會變成全班的“滿園春色”。

三、借助習作論壇,網上互動多元評價

我們認為發揮技術的“溝通媒介”和“腳手架”作用,為師生、家長搭建溝通平臺和提供支架工具,讓技術成為問題解決的工作,支持學生的學習變革。馬斯洛認為,人的需要有低級和高級之分,其中尊重需要和自我客觀需要是人的最高需要。教師可在互聯網上申請“習作論壇”,讓學生的習作、讀后感、日記等有一個展示、交流的平臺,不受時間空間的限制,讓學生和家長在論壇上進行思想的交流與碰撞。通過“互聯網+”,網絡互動培養孩子習作的興趣,家長的支持、網友的鼓勵,為中小學生的成長助力。

每個學生、家長和網友都可評價他人的文章,每篇文章的后面也就有了很多個跟帖。在這期間學生隨時關注自己的文章,參與點評與反思,同樣以跟帖的形式來回應評改建議或闡述自己的觀點,也允許學生隨時編輯修改原文,只是必須用其他字體或彩筆將修改部分標明。以下是四年級學生的反思。學生A:謝謝老師和同學的點評,以后寫完,一定會多讀多修改,提高我的寫作能力。學生B:謝謝大家給我的意見,下次寫這種寫人的文章時,一定會加上人物的外貌和神態,還要起一個好的開頭,使文章更好。學生C:我以后會提高自己的閱讀能力,多閱讀多積累,再把字寫得更好一些,感謝同學和老師的點評。

在規定時間內,要求每名學生看看別人對自己文章的評論,疏理各自的帖子,并對自己的文章和跟帖進行歸納總結,寫出寫作后記,最后再修改自己的文章。教師再根據學生評改結果、寫作后記以及作文評分要求對此文給予相應的評分與評語,也還是以跟帖的形式發表。同時,利用BBS這個交互平臺,學生作品還可集結成書,是對學生習作的一大肯定。借助網絡平臺,教師可以綜合運用多種評價機制,不再是單純的總結性評價,完善了作文評改體系。

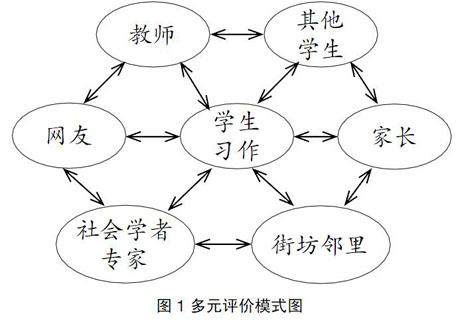

技術與教學深度融合的理想境界是:我們眼里看到的是“人”和“課程”,聚焦人的發展和構建能培養學生面向未來綜合素養的課程體系,數字技術應該“像空氣一樣”自然地浸潤到學習者的整個學習過程中,凸顯人的發展。誠然,在習作評價方面,積極引導學生自改互改這是語文教師采用的好方法,嘗試借助“互聯網+”,以微課、班級博客、班級QQ群、班級微信群、同步課堂、習作論壇等載體,網上互動,學生家庭社區齊參與,將傳統的教師對學生的單向評價轉變為多維的、交叉的、立體式的評價——多元評價,共同提高學生習作水平,是中小學語文教師所做的一項積極嘗試與探索。(見圖1)

這種模式發揮眾人之長,集精華于大成,其參與、交流、互動的過程本身就能讓學生終身受益。

相信“互聯網+”帶給大家的是一種全新的體驗,教師可根據學情、家情、社情,采用符合本班學生實際的方式,不斷提升中小學生習作水平。總之,在“互聯網+”時代需要我們變革思維方式,重新思考教育內部及外部各要素的內涵,賦予教育新的活力,從而構建與時代發展相適應的教育。

參考文獻

[1]王靜.班級博客在提升中學生綜合素質中的實踐與思考[D].上海:上海師范大學,2009.

[2]王斌華.微視頻是一把雙刃劍[J].上海教育,2015(3B).

[3]何正武.網絡環境下的小學作文評價[J].中國電化教育,2006(2).

作者簡介:張雙慶,女,1969年生,重慶人,本科學歷,中級職稱,研究方向:語文教研員及中小學教師培訓。

(編輯:龍賢東)