基于職業素養培養的中職專業課程體系建構

彭文勝

[摘? ? ? ? ? ?要]? 針對“學校培養”與“社會需求”出現的“雙向困境”,分析中職人才培養方面對學生職業素養培養有所缺失的現狀,通過綜合分析,發現中職學校課程體系存在的問題,提出“職業素養VVAG培養模型”和課程體系開發模型,并以株洲市第一職業學校為例進行實踐研究,取得一定成效,對中職教育課程改革有一定的參考價值。

[關? ? 鍵? ?詞]? 職業素養;中職教育;課程體系

[中圖分類號]? G717? ? ? ? ? ?[文獻標志碼]? A? ? ? ? ? ? ? ?[文章編號]? 2096-0603(2018)35-0040-02

一、引言

新時期,“中國制造2025”“一帶一路”“工匠精神”等概念的提高,要求畢業生專業能力和職業素質“雙高”,以順應時代變革背景下“人”的競爭,實現“人力資源強國戰略”的目標。然而,調查發現很多畢業生就業有效性不高和企業人崗匹配度不高的“雙向困境”比較突出,中職學校“重技能、輕素質”的現象比較普遍,職業素養培養“游離”于課程之外,影響了人才培養方案的有效度、降低了人才培養質量。

因此,開展以職業素養培養為基礎的中職專業課程體系建構研究,以解決中職專業課程體系中缺乏職業素養指導性和深度融合性的問題,將有利于中職學校建立起以職業素養為導向的新體系。

二、研究現狀與現實困境

(一)融入職業素養的課程體系研究現狀

德國、美國、日本等職業教育發達的國家,職業素養研究與實踐成果豐碩,上世紀中期就有職業素養與課程建設的關聯研究成果[1]。在國內以往的研究中,課程建設和職業素養研究都取得了較好的理論和實踐成果,在中國期刊全文數據庫中,以“職業素養/職業素質”和“中職”為主題檢索條件,共有5819條結果;“課程”和“中職”有18557條結果。然而,以“職業素養/職業素質”“課程”“中職”為主題檢索條件,僅有490條結果。從已有成果看,很長一段時間,課程和職業素養是分散研究,少數研究者提出了二者關聯的觀點,裘燕南[2]提出通過情景教學的豐富性來改變傳統教學方法,構建偏重職業素養的課程方式;張立鋒提出,將“各門基礎課和專業課的教學中引入職業素養教育的內容”。2014年,《大力發展職業教育的決定》出臺后,關于職業素養影響課程建構的重要性被越來越多的學者關注,劉茂祥對高中階段學生素養與課程建設研究中提出“立足學生的‘趣·術進行課程統整、圍繞學生的‘志·道進行課程互通、沉思學生的‘能·慧進行課程創生”;蔣淑雯研究指出“職業素養的培養要有效落實,必須以課程為主要載體和平臺,要校企深度合打造職業素養課程實施平臺”。近幾年,很多學者開始有意識地將職業素養作為課程建設的關鍵因素,但由于時間短,研究文獻還不夠豐富,建構中職課程體系的成果尤為稀缺。

(二)中職學校職業素養培養的現實困境

為了解中職職業素養培養現狀,課題組采用職業院校學生職業素養評價指標體系對教師、在校生、畢業生和用人單位等四類主體開展調研,對職業理想、職業人格、職業意識和職業關鍵能力的培養過程與培養效果編制32道題的問卷,通過問卷星開展調查,收到有效問卷1566份,從回收問卷看主體分布區域、占比都符合要求,能夠客觀、真實地反映現狀。結果顯示,在校生答卷中,11%的學生完全了解職業素養、55%的學生了解很少、34%的學生表示不了解;教師答卷中,35%的教師認為課程設置是依據行業企業需求,39%認為是依據學校條件,19%認為是依據學生特點,7%選擇了其他或不清楚;畢業生答卷中,21%的畢業生認為學校職業素養培養很好地融入了課程教學,38%認為有所融入,26%認為沒有融入,15%選擇其他或不清楚;用人單位答卷中,認為職業理想合格率為67%、職業人格為62%、職業意識為73%、職業關鍵能力為81%。

三、課程體系建構理論與模型

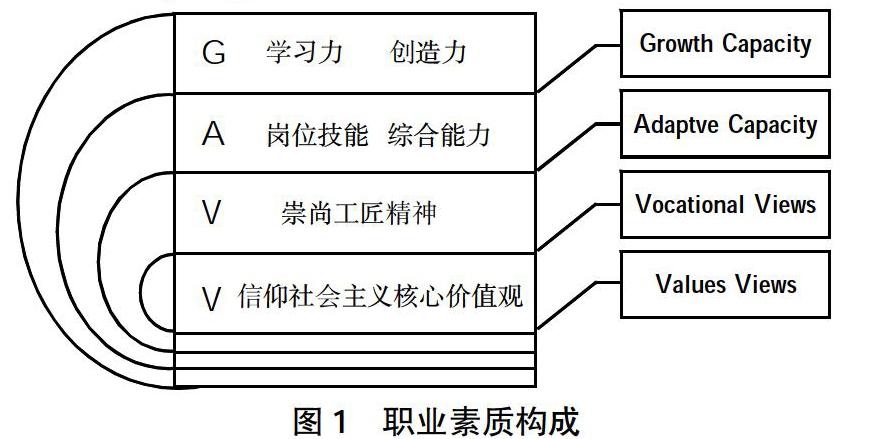

職業素養培養不是泛化的素質教育,是從業者在職業活動中表現出來的綜合品質,主要呈現為從業者遵循職業內在要求,是個體自身通過行動實踐和自我完善逐漸養成和發展起來的,是以職業必備的通用素質為基礎、崗位所需的專業素質為核心、職業發展所需的拓展素質為延伸。本文提出了圖1所示的“職業素養VVAG培養模型”,包含價值觀(Values Views)、職業觀(Vocational Views)、適應力(Adaptive Capacity)、發展力(Growth Capacity)。

職業教育課程教學改革必須走“工學結合”之路,本文參考CBE課程模式、BTEC課程模式、TAFE課程模式、雙元制課程模式及基于工作過程的學習領域課程等模式,從培養目標與人才需求對接、學習過程與工作過程對接、學校文化與企業文化對接出發,構建圖2所示的課程體系模型,基本實現了以學生為中心、立足學生職業綜合素質整體提升和職業生涯和諧持續發展。

四、課程體系建構的實踐研究

為檢驗課程體系構建模型的科學性,本文選取株洲市第一職業學校汽車運用與維修專業為例開展實證研究。

傳統的汽車運用與維修專業人才培養的目標是培養在汽車制造和售后服務領域,從事現代汽車檢測調試、試驗、故障診斷、維修和現場生產及質量管理等相關工作的技術技能人才。突出能力本位,忽視了職業素養的培養,導致學生畢業后不能滿足自身的發展及職業崗位需求。

株洲市第一職業學校基于職業素養培養,調研畢業生從事的汽車維護與保養、汽車機電維修、汽車維修服務顧問、汽車新車整備、汽車客戶服務、汽車維修鈑金、汽車維修漆工等崗位,“基于工作過程”的學習領域開發方法,解構職業“行動領域”,重構“學習領域”,最終開發圖3所示的基礎學習領域、專業學習領域和拓展學習領域組成的課程體系,具體的教學進程如圖4所示。

為保障效果,株洲市第一職業學校實施了校企共同開發課程、共同實施課程、共同開發和建設課程資源、師資融合、評價考核,充分突出學生的主體地位,充分調動學生學習與實踐的積極性,在將理論學習與實踐實習或實踐工作有機結合起來。通過“學中做”“做中學”,落實教學改革,株洲第一職業技術學校汽車運用與維修專業人才培養質量明顯提升,畢業生就業率達97.8%,畢業生專業對口率達87.6%,畢業生月收入高出同類學校、用人單位滿意度近100%。

五、結論

職業素養教育不能簡單地將素質教育泛化到職業教育領域,要以從事任何職業都必須具備的通用性素質為基礎,以培養具體職業所需的專業性素質為核心,以發展性素質為延伸,不斷深化課程與教學的縱深化改革。在課程建構的主體上,要改變單一的學校“單打獨斗”“閉門造車”窘境,校企共同開發科學課程體系,共同推動課程建設的內涵式發展,成為制約素養培養的“活水源”。

參考文獻:

[1]黃克孝.職業教育課程特點研究綜述[J].職業技術教育,2005(16).

[2]裘燕南.創設豐富的教學情境提高學生職業素養[J].中國職業技術教育,2007(5).