公司治理、產品市場競爭與智力資本自愿信息披露

——基于我國A股高科技行業的實證研究

傅傳銳,洪運超

(福州大學 經濟與管理學院,福建 福州 350116)

公司治理、產品市場競爭與智力資本自愿信息披露——基于我國A股高科技行業的實證研究

傅傳銳,洪運超

(福州大學 經濟與管理學院,福建 福州 350116)

摘 要:本文以2011-2013年間我國A股高科技行業上市公司為樣本,實證檢驗了包括股權治理、董事會與監事會治理、管理層激勵在內的公司治理水平與智力資本信息披露間的相關性以及產品市場競爭對這種關系的調節效應。結果表明:(1)無論是整體公司治理水平的提高,還是股權治理、董事會與監事會治理、管理層激勵等分維度治理水平的提高,都能夠顯著提升企業智力資本自愿信息披露水平;(2)產品市場競爭與整體公司治理機制通過互補的方式共同促進企業智力資本信息披露水平,但不同維度公司治理機制與產品市場競爭間的關系存在異質性,即產品市場競爭與股權治理、管理層激勵存在互補關系,和董事會與監事會治理存在替代關系。

關鍵詞:公司治理;產品市場競爭;智力資本;自愿信息披露

一、引言

嘗試從公司治理層面揭示智力資本信息披露的影響因素是智力資本經驗研究的一項重要議題。盡管在經濟邏輯上,合理的公司治理安排能夠改善企業的內部控制環境,強化對管理者機會主義行為的監督,進而抑制管理者出于個人私利而隱瞞內部信息的傾向,從而提高包括智力資本在內的各類信息披露水平,增強信息透明度,降低代理成本。然而,在經驗層面上,已有研究尚未達成一致的結論。在所有權結構方面,Oliveira等[1]、Li等[2]發現股權越集中,智力資本自愿信息披露水平越低;而White等[3]、Whiting和Woodcock[4]并未找到股權集中度負向影響智力資本信息披露的顯著證據,我國學者李斌和趙玉勇[5]還發現了股權集中度與智力資本信息披露水平間顯著為正的關系。在董事會規模中,Cerbioni和Parbonetti[6]發現董事會規模與智力資本信息披露水平間存在顯著為負的關系,但Hidalgo等[7]、Rashid等[8]、Haji和Ghazali[9]也找到了董事會規模越大,越能提高智力資本信息披露水平的證據。在獨立董事方面,White等[3]、Cerbioni和Parbonetti[6]、Li等[2]、Haji和Ghazali[9]發現獨立董事人數或比例與智力資本自愿信息披露水平顯著正相關,而Rashid等[8]發現獨立董事與智力資本信息披露負相關,Singh和Zahn[10]、李斌和趙玉勇[5]、Hidalgo等[7]則認為獨立董事對智力資本信息披露的影響缺乏顯著性。在董事長與總經理兩職設置方面,李斌和趙玉勇[5]認為兩職分離與否對智力資本信息披露的影響不大。Hidalgo等[7]發現兩職分離存在對智力資本信息披露的負面影響,但不顯著。在董事會會議召開次數方面,李斌和趙玉勇[5]、Haji和Ghazali[9]發現頻繁的董事會會議能夠加強企業的智力資本信息披露水平。對于高管持股而言,Bukh等[11]、Cordazzo[12]認為,高管持股有利于增加智力資本信息披露。但Haji和Ghazali[9]發現高管持股比例越高,智力資本信息披露水平反而越低。Hidalgo等[7]也發現高管持股對智力資本信息披露存在不顯著的負向影響。

已有研究無疑為我們提供了關于公司治理與智力資本信息披露行為間關系的寶貴視角與初步證據,然而局限也是多方面的。一是,雖然已有研究考察了包括股權集中度、董事會規模、獨立董事、董事長與總經理兩職設置、董事會會議次數以及高管持股等多項公司治理機制與智力資本信息披露間的相關性,然而仍有諸如股權制衡、產權性質、高管薪酬等許多重要的公司治理特征尚未納入研究范疇。事實上,各類公司治理機制是作為一個整體共同發揮對內部管理者的監督、激勵與戰略指導的職能,進而影響管理者的智力資本信息披露行為。只有綜合考慮各類公司治理機制可能產生的治理效應,才能全面揭示公司治理與智力資本信息披露間的真實關系。二是,現有文獻都僅著眼于內部公司治理與智力資本信息披露間的相關性,而忽略了產品市場競爭這一重要的外部治理環境所可能存在的對管理者智力資本信息披露策略選擇的影響。高強度的產品市場競爭不僅通過業績標尺與破產威脅約束管理者的道德風險,緩解代理沖突,而且還增加了企業披露智力資本信息所需要承擔的專有性成本,進而可能削弱企業的競爭優勢,進一步加劇企業面臨的競爭態勢。顯然,企業所處的產品市場競爭環境可能與所有權結構、董事會監督和高管激勵等內部治理機制產生治理“共鳴”,強化內部治理對智力資本信息披露的作用,也可能導致管理者為保護企業競爭優勢而減少智力資本信息披露,進而降低內部治理的功效。三是,現有研究對中國企業的關注較少。除個別文獻外[5],其余文獻都聚焦于成熟經濟體或其他國家、地區的企業治理機制與智力資本信息披露間的關系檢驗。作為新興加轉軌經濟體的代表,我國不僅自上世紀90年代以來通過股份制改革、設置獨立董事制度與股權分置改革等一系列政策建立了多維度的公司治理體系,而且擁有中國特色的政治、經濟、文化的制度與環境背景。對中國企業的治理機制與智力資本信息披露間關系的深入研究,無疑能夠為我們提供在新興資本市場環境下的重要證據,為來自成熟資本市場或其他市場環境下的研究提供有益的參考與補充。此外,已有文獻都局限于小樣本的實證研究,多則400余家企業[10],少則不足百家企業[1,3,5]。顯然,來自小樣本的經驗論斷能否適用于大樣本環境,是個有待商榷的問題。

鑒于此,本文嘗試在前人研究的基礎上,以2011-2013年我國A股高科技行業所有上市公司為樣本,運用因子分析法構建包括股權治理、董事會與監事會治理、管理層激勵在內的上市公司綜合治理指數,并實證檢驗公司治理水平與智力資本信息披露間的相關性以及產品市場競爭對這種關系的調節效應。本文可能的主要貢獻有3方面:其一,本文是首次將內部治理、產品市場競爭與智力資本信息披露納入一個研究框架的文獻,為深入探索三者間的關系以及智力資本信息披露的影響因素提供了有益的參考。其二,本文利用大樣本數據揭示了我國高科技公司的內部治理機制對智力資本信息披露水平的影響以及產品市場競爭與不同治理機制間的異質性的關系,不僅增進了關于我國企業智力資本信息披露行為動因的理解,而且克服了以往相關研究中存在的小樣本、對中國企業關注不足的局限。其三,我們通過因子分析法將零散的公司治理特征合成多維度與綜合的公司治理指數以系統評價企業的公司治理水平,為后續進一步考察更加多元化的公司治理機制對智力資本信息披露的影響的相關研究提供了一種可行的思路。

二、研究假設

作為經濟人的管理者,有著延遲、減少甚至放棄對智力資本要素予以培育、開發與管理的強烈的機會主義動機[13]。這種動機源于智力資本投入產出過程的高度不確定性對管理者職位安全的威脅以及可能使管理者為從事智力資本投資活動而墊付的大量個人時間、精力與努力最終成為繼任者“嫁衣”的智力資本的漫長的回報周期。從信息披露層面看,當智力資本投資管理活動面臨嚴峻的股東與管理者間的代理沖突時,管理者為了掩蓋其延遲、減少或者放棄智力資本項目的機會主義行為會傾向于減少與智力資本相關的公開信息披露,進而降低信息透明度。更為糟糕的是,由于智力資本自身的無形性、缺乏可行的公允價值度量方法以及現行財務制度通常將當期發生的智力資本相關支出作為費用處理而非視為投資[14],造成絕大部分的智力資本要素信息都屬于各國企業會計信息披露監管規則下的自愿披露范疇。這意味著,管理層在智力資本信息的披露內容、形式、時間以及程度等方面擁有較大的自主權。作為股東的代理人,管理層是包括信息披露政策在內的公司各項政策、戰略活動的制定者與執行者,其出于自利性誘因會減少企業內部智力資本相關信息的對外輸出,包括拖延關于智力資本信息的披露,減少智力資本信息的披露內容量,盡可能以籠統的文字而非數量化方式描述智力資本,部分而非全部披露特定的智力資本要素等。這種選擇性的披露,既直接掩飾了其在智力資本開發管理活動中的敗德行為,也弱化或模糊了股東與其他利益相關者對企業智力資本投資效率與績效的壓力與約束。

顯然,較強制性披露范疇下的傳統有形資產信息而言,智力資本信息在股東與內部管理者間存在著更大的不對稱性,這降低了股東對管理者的智力資本投資管理活動的監督力度,增加了代理成本。以緩解代理沖突為主旨的公司治理,其良好的制度安排能夠明確股東、董事會、監事會與管理層各方的權、責、利,強化企業內部監督與制衡,平衡股東與管理者間的利益,進而抑制管理者在智力資本戰略決策與信息披露過程中的道德風險。已有文獻發現,合理的股權結構能有效緩解智力資本活動的代理問題[15]。包括適度的股權集中對管理層形成的強勢監督,主要股東間的相互獨立與制衡對“一股獨大”下控股股東利益侵占行為的約束[16],流通股股東對企業市場價值進而對公司治理的關注[17],股東大會的經常召開為中小股東提供的更多接觸管理層的交流機會,同時在B股或H股市場上市給企業帶來的更嚴格的監管條例[18]以及非國有控股企業相對更少的委托代理鏈條[19]等股權治理方式都能有效制約管理者在智力資本運營活動中的機會主義行為,進而減少管理層試圖隱匿相關信息的私有收益,促使管理層披露更多的智力資本信息。在董事會與監事會設置方面,除了合理的董事會與監事會規模、董事長與總經理的兩職分離以及相對頻繁的董事會會議能夠增強董事會與監事會的監督效力外[2],任命更多具有專業知識背景且與企業異地工作的獨立董事、設置負責企業不同方向具體事務的專門委員會不僅能提高董事會在控制管理者行為時的獨立性,而且還能增強董事會在企業決策制定中的專業服務能力與智力支持[20],既降低了管理層限制信息披露的可能性,還為包括智力資本信息披露在內的一系列決策提供戰略指導。在高管激勵方面,更高的薪酬在一定程度上彌補了管理者在包括智力資本投資運營等方面的個人成本的付出,有助于緩解代理沖突,而賦予管理者股權進一步避免了以會計利潤為績效標準的薪酬激勵對管理者短期行為的誘導,使管理者與股東利益趨同,自發克制自身的機會主義傾向。顯然,高管激勵的提高,能促使管理者更積極地披露智力資本信息,既幫助企業實現更低的融資成本、更高的市場估值,同時也證明自己職位與收入的合理性。綜上所述,包括股權結構、董事會與監事會治理、高管激勵在內的公司治理水平的提高,能夠促進企業的智力資本自愿信息披露。于是,我們提出如下假設:

假設H1:整體公司治理水平與智力資本自愿信息披露水平正相關。

假設H1a:股權治理水平與智力資本自愿信息披露水平正相關。

假設H1b:董事會、監事會治理水平與智力資本自愿信息披露水平正相關。

假設H1c:管理層激勵水平與智力資本自愿信息披露水平正相關。

產品市場競爭是自然而有效的治理措施,它通過業績標尺與破產威脅實施外部市場對管理者代理行為的制衡[21-23],同時也強化了內部公司治理機制的治理效用。一方面,業績尺度改善了股東、獨立董事與管理層間的信息不對稱性。股東、獨立董事可以通過企業與同行競爭對手間的相對績效比較,進而剔除宏觀經濟、產業發展等外部環境變化對業績的影響,對管理層的努力程度予以更準確的研判,從而能夠更客觀地監督管理者。另一方面,激烈的產品市場競爭加劇了企業因經營不善而破產清算的風險。一旦破產,不僅導致股東財富、獨立董事個人聲譽蒙受重大損失,而且直接危及管理者的職業安全與收入水平,因而破產壓力促使股東、董事會更嚴格地履行各自的監督職能,管理者更自覺地提高包括在智力資本開發管理等方面的工作努力程度。外部市場、股東與董事會間治理效應的疊加共振放大以及管理者對智力資本要素配置與運營的積極投入,有效地降低了選擇性披露或限制披露智力資本相關信息可能為管理者帶來的私人收益,進而鼓勵管理層增加智力資本信息的對外輸出。由此,我們提出如下假設:

假設H2:整體公司治理水平與智力資本自愿信息披露水平間的正相關關系隨產品市場競爭程度的提高而增強,即整體公司治理機制與產品市場競爭間存在互補關系。

假設H2a:股權治理水平與智力資本自愿信息披露水平間的正相關關系隨產品市場競爭程度的提高而增強,即股權治理機制與產品市場競爭間存在互補關系。

假設H2b:董事會、監事會治理水平與智力資本自愿信息披露水平間的正相關關系隨產品市場競爭程度的提高而增強,即董事會、監事會治理機制與產品市場競爭間存在互補關系。

假設H2c:管理層激勵水平與智力資本自愿信息披露水平間的正相關關系隨產品市場競爭程度的提高而增強,即管理層激勵機制與產品市場競爭間存在互補關系。

三、研究設計

(一)樣本與數據來源

本文選取2011-2013年間在我國A股證券市場上交易的高科技行業上市公司為研究樣本。根據證監會發布的《上市公司行業分類指引》(2001年版),我們選取電子(行業代碼C5),機械、設備、儀表業(行業代碼C7),醫藥、生物制品(行業代碼C8)與信息技術業(行業代碼G)等高科技公司集聚的行業作為高科技行業。智力資本信息披露數據來自對研究期間上述樣本公司各年年報的手工收集并構建了智力資本自愿信息披露指數(ICDI),其他計算過程中所需的公司治理特征數據、財務特征數據取自CSMAR數據庫。本文在樣本篩選的過程中還剔除了ST、*ST公司樣本與所需數據缺失的樣本。本文最終的樣本包括2729個公司/年度觀察值。為避免極端值對回歸的干擾,本文對所有連續型變量逐年進行1%、99%分位點上的縮尾(Winsorize)處理。

(二)變量定義

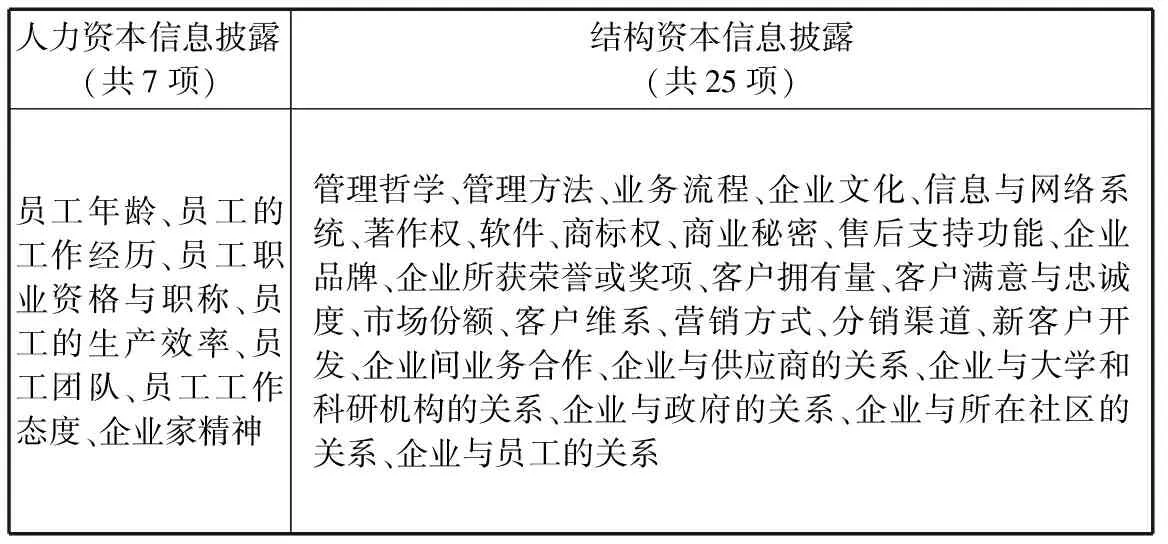

1.被解釋變量:智力資本自愿信息披露指數(ICDI)

我們安排了14位研究生與40位本科生逐份閱讀2011-2013年間我國A股高科技上市公司發布的年報,并以句子、圖表為分析單位,對其中披露的智力資本要素信息予以編碼。借鑒已有研究[2,13],我們將智力資本具體要素信息劃分為人力資本要素信息與結構資本要素信息兩大類,并且根據證監會頒布的《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》與企業會計準則,剔除了其中屬于政府監管政策強制性要求企業披露的智力資本要素信息項目,留下屬于企業自愿披露范疇的智力資本要素信息項目(共32項)。各類智力資本的自愿信息披露項目詳見表1。在信息編碼過程中,就特定的自愿信息披露項目而言,當年報中不存在與其相關的內容時,計0分;當年報中僅以純文字形式披露相關信息時,計1分;當以非貨幣型數字披露時,計2分;當以貨幣型數字披露時,計3分;當以圖表形式披露時,計4分。當特定的信息披露項目在年報中被多次披露時,取其最高得分。

表1 智力資本自愿信息披露項目

在信息編碼基礎上,智力資本自愿信息披露指數(ICDI)為所有智力資本自愿信息披露項目的實際得分總和與可能取得的最高總分的比值,具體計算公式如下:

(1)

公式中,di為第i個智力資本自愿信息披露項目的實際披露得分。

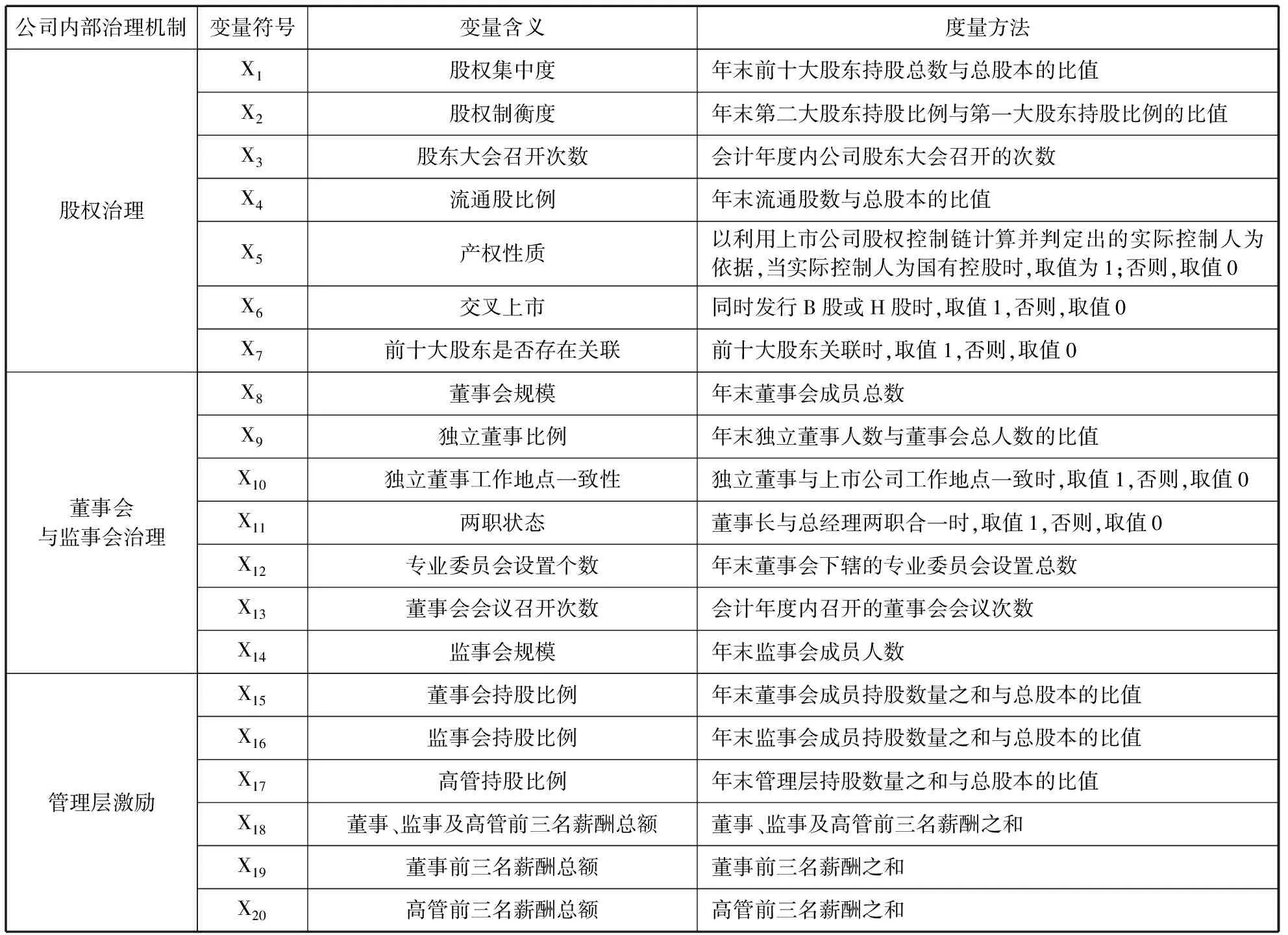

2.解釋變量:公司治理指數

本文通過因子分析法逐年對股權治理、董事會與監事會治理、管理層激勵3個維度共計20個內部治理特征進行變量降維與主要信息提取,使用因子綜合得分作為整體公司治理指數(CGI)以及相應的股權治理指數(SGI)、董事會與監事會治理指數(BGI)與管理層激勵指數(MGI)等分維度治理指數的代表指標。這樣,一方面,數據降維能夠避免因回歸模型中治理特征變量過多而產生的多重共線性;另一方面,因子綜合得分能較為充分地表達整體公司治理與各維度治理特征的主要信息,反映公司治理水平。用于合成綜合治理指數的原始特征變量的定義與度量方法如表2所示。

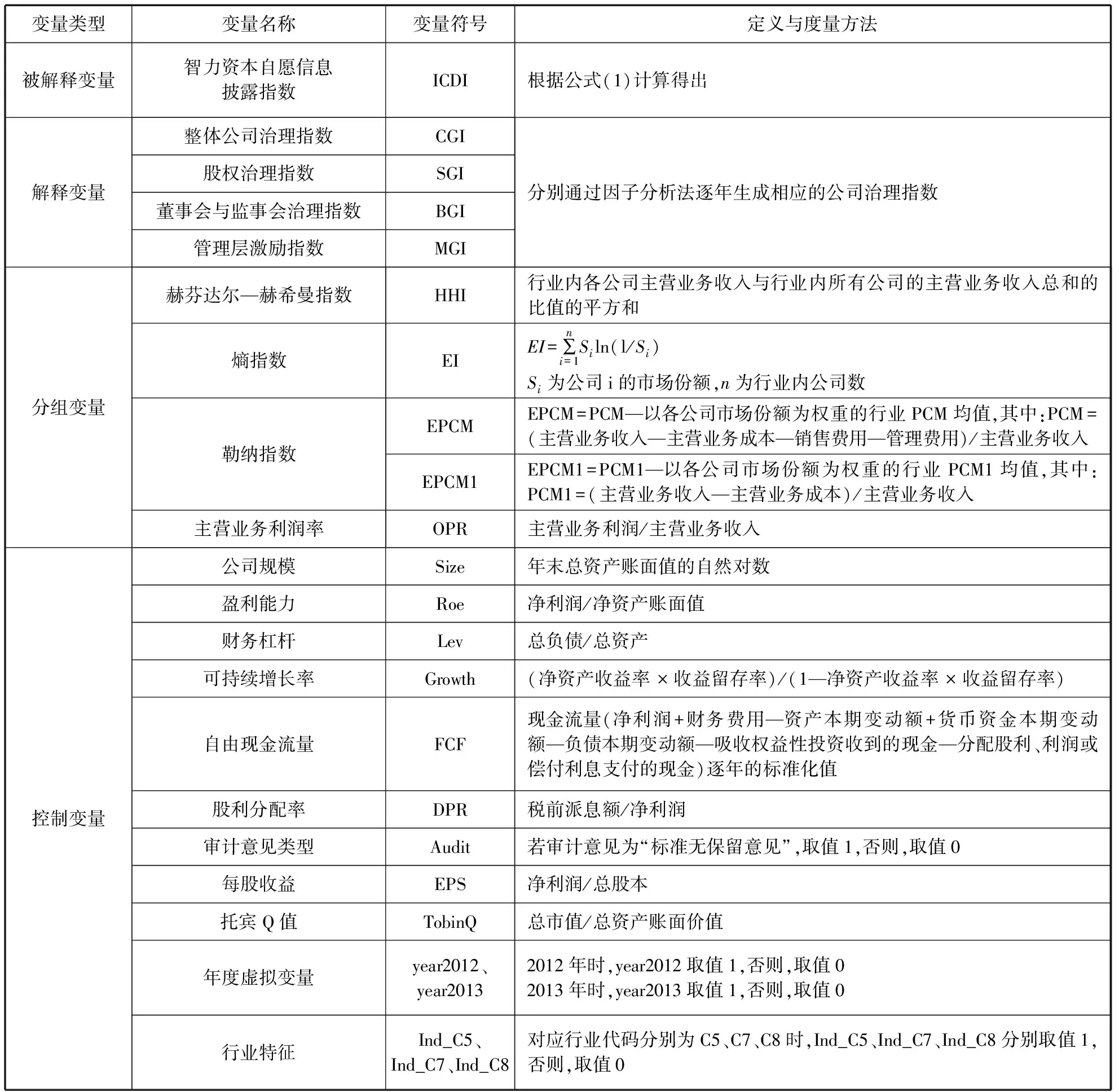

3.分組變量:產品市場競爭變量

已有文獻關于產品市場競爭程度的度量指標主要有兩類,一類從行業集中度的角度衡量企業所在行業的聚散結構,進而刻畫行業間的競爭態勢,如赫芬達爾—赫希曼指數(HHI)與熵指數(EI);另一類從公司層面出發測度企業的市場勢力,體現企業所處行業內的競爭水平,如勒納指數(EPCM)與主營業務利潤率(OPR)等[24-27]。為能較全面地度量企業面臨的產品市場競爭程度,本文同時使用分別反映行業間、行業內競爭程度的HHI指數與勒納指數(EPCM)作為樣本分組變量。此外,為了增強度量結果的可靠性,本文在穩健性檢驗部分中還使用熵指數(EI)、主營業務利潤率(OPR)以及成本計算口徑不同的勒納指數(EPCM1)作為分組變量。各產品市場競爭變量計算公式見表3。根據各競爭變量的定義,赫芬達爾—赫希曼指數(HHI)、勒納指數(EPCM、EPCM1)與主營業務利潤率(OPR)的數值越大,表明產品市場競爭程度越低。熵指數(EI)值越大,表明產品市場競爭越激烈。因此,我們分別將赫芬達爾—赫希曼指數(HHI)、勒納指數(EPCM、EPCM1)與主營業務利潤率(OPR)高于各自中位數、熵指數(EI)低于中位數的企業樣本劃入低競爭程度組,其他樣本歸入高競爭程度組。

4.控制變量

為控制其他因素對智力資本信息披露的可能影響,本文借鑒已有相關文獻[9,28],將公司規模(Size)、盈利能力(Roe)、財務杠桿(Lev)、可持續增長率(Growth)、自由現金流量(FCF)、股利分配率(DPR)、審計意見類型(Audit)、每股收益(EPS)、托賓Q值(TobinQ)以及年度與行業虛擬變量作為控制變量放入回歸模型。各控制變量的具體定義與度量方法如表3所示。

NAION患者上半部分pRNFL厚度與上半部分ppVD呈正相關(r=0.946,P<0.001),而與下半部分ppVD無相關性(r=-0.509,P=0.133);下半部分pRNFL厚度與下半部分ppVD呈正相關(r=0.680,P=0.031),而與上半部分pp VD無相關性(r=-0.321,P=0.366)。

(三)模型設計

為檢驗假設H1、H1a、H1b與H1c,我們構建

了如下的多元回歸模型:

模型(1):ICDI=β0+β1CGI+Control′γ+ε

模型(2):ICDI=β0+β1SGI+β2BGI+β3MGI+Control′γ+ε

模型(1)與(2)中,Control為控制變量向量,包括公司規模(Size)、盈利能力(Roe)、財務杠桿(Lev)、可持續增長率(Growth)、自由現金流量(FCF)、股利分配率(DPR)、審計意見類型(Audit)、每股收益(EPS)、托賓Q值(TobinQ)以及年度與行業虛擬變量。β0為截距項,β1、β2、β3為解釋變量估計系數,ε為誤差項。根據研究假設H1、H1a、H1b與H1c,我們預期,在全樣本下模型(1)、模型(2)的解釋變量估計系數顯著為正。為檢驗假設H2、H2a、H2b與H2c,我們分別以變量HHI與EPCM的中位數為分組指標,將所有樣本劃分為處于高度競爭環境的樣本(HHI、EPCM值分別小于或等于各自中位數的樣本)與處于低度競爭環境的樣本(HHI、EPCM值分別大于各自中位數的樣本),分組進行模型(1)與模型(2)的回歸估計,并通過比較高競爭程度樣本與低競爭程度樣本的對應解釋變量的估計系數的數值大小與顯著性高低對假設H2、H2a、H2b與H2c進行研判。

表2 內部治理原始特征變量

表3 回歸變量定義

四、實證分析

(一)公司治理指數的因子分析

表4報告了各公司治理維度下原始特征變量體系(表2)的KMO與Bartlett檢驗值以及選取的主因子個數。表中顯示,所有年份的各公司治理維度的原始特征指標的KMO值都大于0.5,且Bartlett統計量在1%水平上顯著。這表明,各維度的公司治理指標體系都適合進行因子分析。在主因子提取個數方面,我們逐年選取累積方差貢獻率在85%及以上的前幾大主因子,并以選取的各主因子的方差貢獻率占所選取的所有主因子的累積方差貢獻率的比重作為權數,加權計算因子的綜合得分,以此作為對應年份相應公司治理維度的綜合指數。

表4 公司治理原始特征變量KMO與Bartlett檢驗結果以及主因子個數

注:***、**、*分別表示在1%、5%、10%水平上顯著。

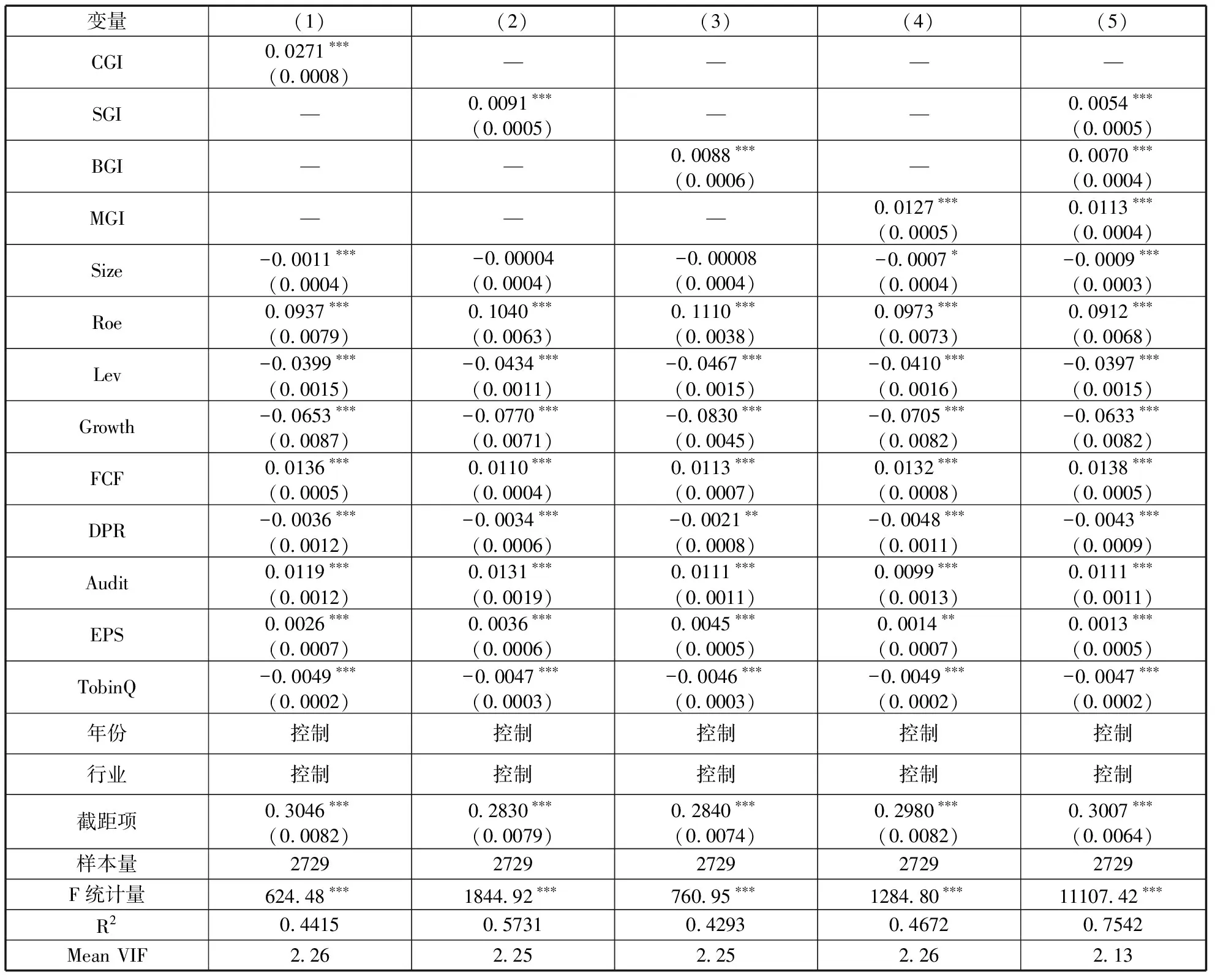

(二)回歸結果與分析

在對模型(1)與模型(2)回歸過程中,為了避免潛在的異方差對估計的影響,我們對所有回歸都先運行OLS估計,接著以OLS回歸得到的殘差序列絕對值的倒數為權重,進行加權最小二乘法(WLS)估計。表5、表6與表7分別匯報了總體樣本與分樣本下的WLS回歸結果。表5中,列(1)是模型(1)的估計結果,列(2)至列(4)是逐一放入股權治理指數(SGI)、董事會與監事會治理指數(BGI)與管理層激勵指數(MGI)的模型(2)的估計結果,列(5)是同時放入三個分維度公司治理指數的模型(2)的結果。結果顯示,列(1)—列(5)下的所有公司治理指數變量的估計系數都在1%水平上高度顯著為正,意味著:不論是整體公司治理機制(CGI),還是股權治理機制(SGI)、董事會與監事會治理機制(BGI)與管理層激勵(MGI),都能夠顯著提升企業的智力資本自愿信息披露水平。因此,假設H1、H1a、H1b與H1c得到證實。

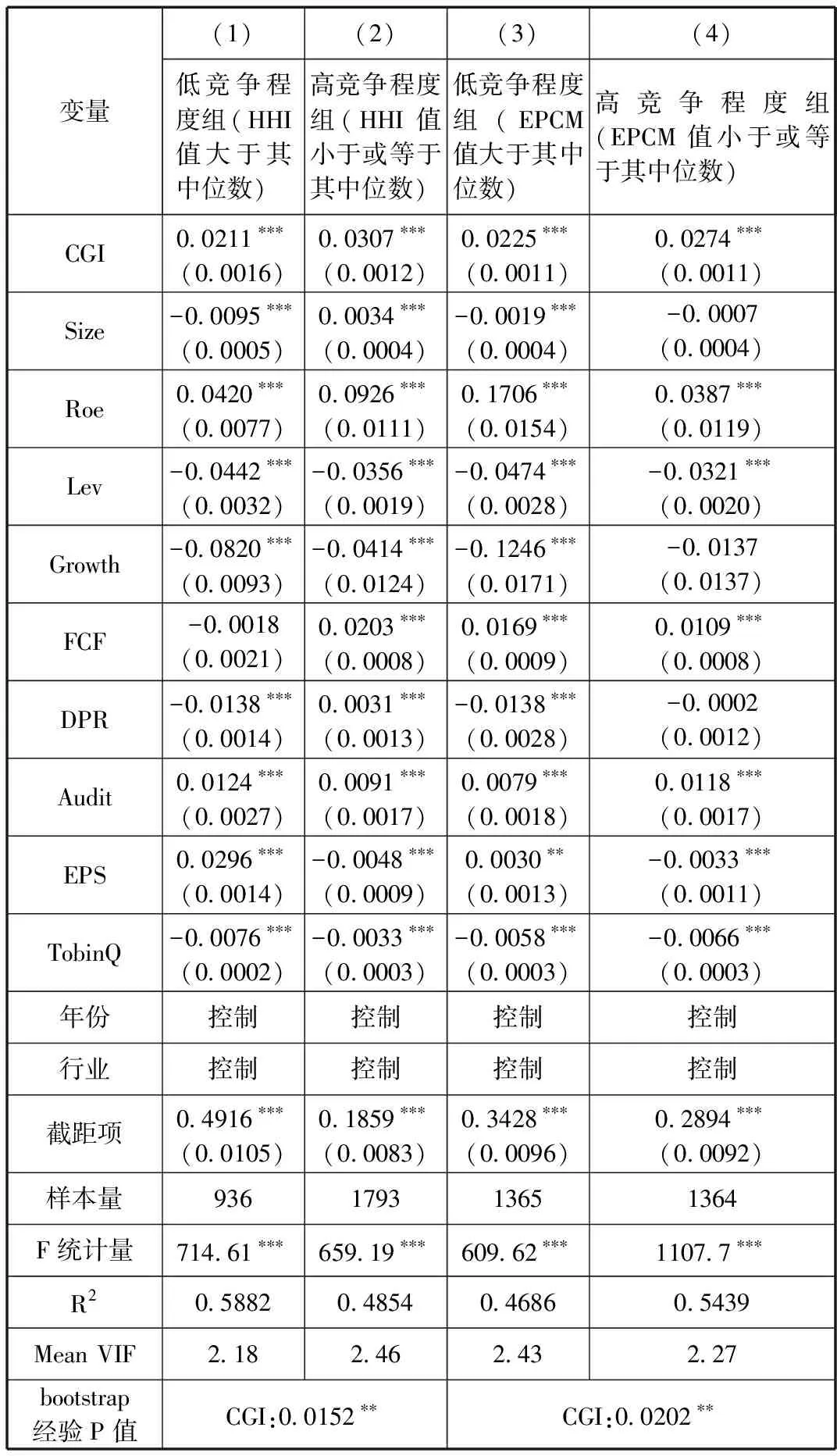

表6中,列(1)、列(2)為以HHI為分組變量的模型(1)的WLS估計結果,列(3)、列(4)為以EPCM為分組變量的模型(1)的WLS估計結果。表6結果顯示,在以HHI為分組變量的回歸中,低競爭程度組的CGI的估計系數在1%水平上顯著為正,且系數值為0.0211,而高競爭程度組的CGI系數也在1%水平上顯著為正,估計值為0.0307。顯然,不論產品市場競爭程度高低,整體公司治理水平的提高都將顯著帶動智力資本信息披露水平的提升,但在相對激烈的市場競爭環境下,整體公司治理機制對智力資本信息披露水平的提升幅度更大。與此相似地,在以EPCM為分組變量的回歸中,低競爭程度組與高競爭程度組的CGI估計系數都在1%水平上顯著為正,但前者的系數值(0.0225)要明顯低于后者(0.0274)。在分組回歸的基礎上,我們進一步使用bootstrap方法*系數估計值在組間差異的bootstrap檢驗方法參考連玉君等[29]的做法,bootstrap次數為5000次。對不同組別估計得出的CGI系數值進行更嚴格的組間差異性檢驗。bootstrap檢驗結果顯示,無論是以HHI還是EPCM為分組變量,低競爭程度組的CGI系數估計值都在5%水平上顯著低于高競爭程度組的CGI系數估計值。這些結果都表明,整體公司治理水平與智力資本自愿信息披露水平間的正相關關系隨產品市場競爭程度的提高而增強,即整體公司治理機制與產品市場競爭間存在互補關系。因此,假設H2得到證實。

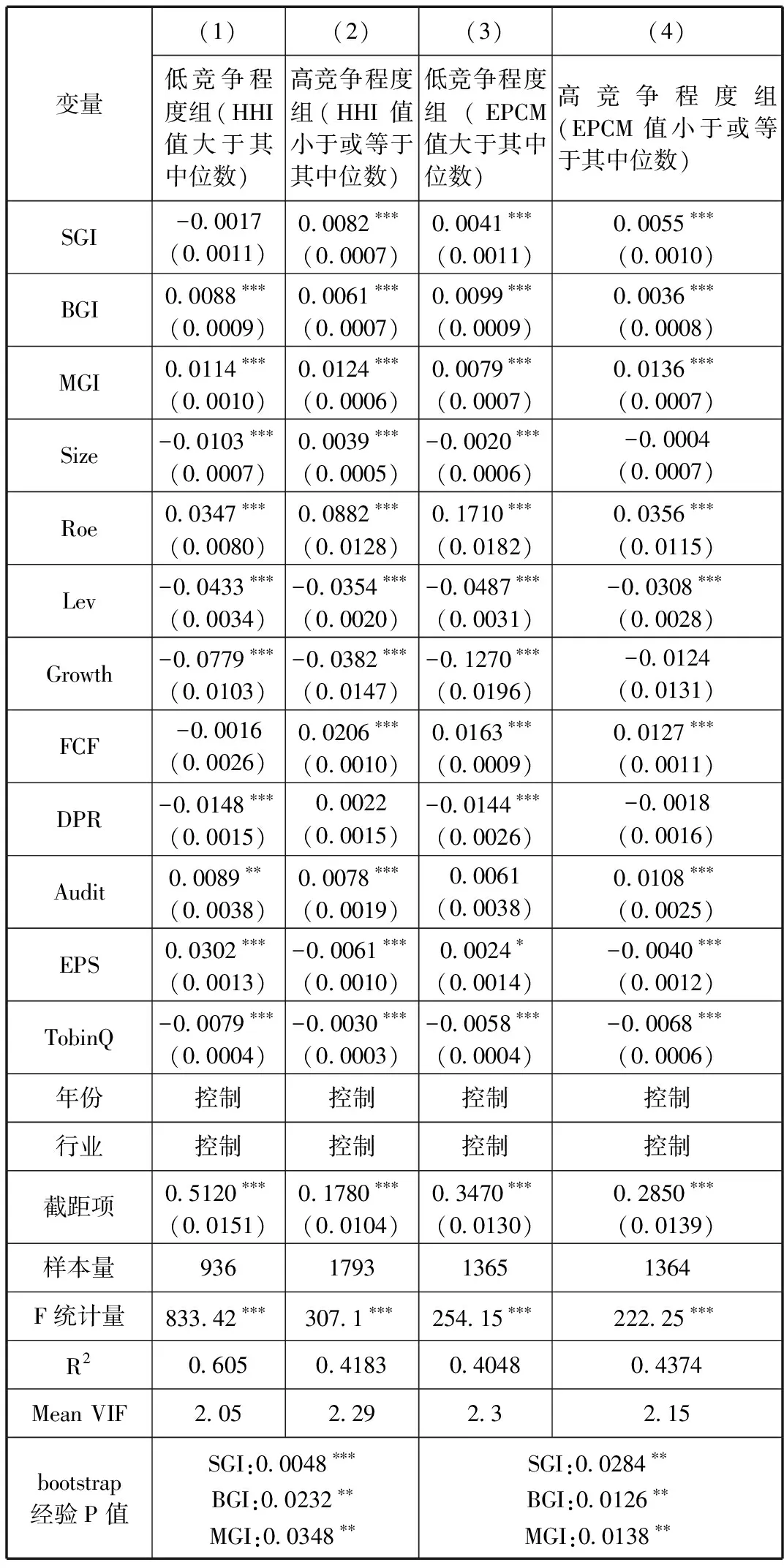

表7中,列(1)、列(2)為以HHI為分組變量的模型(2)的WLS估計結果,列(3)、列(4)為以EPCM為分組變量的模型(2)的WLS估計結果。表7結果顯示,在以HHI為分組變量下,SGI估計系數在列(1)中不顯著,而在列(2)中1%水平上顯著為正;在以EPCM為分組變量下,列(3)與列(4)的SGI估計系數雖然都在1%水平上顯著為正,但后者的估計值(0.0055)要大于前者(0.0041)。同時,bootstrap檢驗結果顯示,不論以HHI還是EPCM為分組變量,組間的SGI系數估計值都存在顯著差異。因此,結果意味著,隨著產品市場競爭程度的提高,股權治理機制對智力資本自愿信息披露的促進作用顯著增強,即股權治理與產品市場競爭間存在互補關系。因而假設H2a得到證實。

表7還顯示,列(1)—列(4)的BGI估計系數都在1%水平上顯著為正,但不論是以HHI還是EPCM為分組變量,低競爭程度組的BGI系數估計值(列(1)、列(3)下的估計值分別為0.0088、0.0099)都要明顯大于高競爭程度組的BGI系數估計值(列(2)、列(4)下的估計值分別為0.0061、0.0036)。兩種分組下的BGI系數組間差異的bootstrap經驗P值也都在5%水平上顯著。結果表明,盡管不論產品市場競爭程度高低,董事會與監事會治理機制都會對智力資本信息披露發揮顯著積極的作用,但產品市場競爭程度的提高弱化了這種積極作用。因此,董事會與監事會治理機制和產品市場競爭間存在替代關系,假設H2b未獲證實。

表7進一步顯示,列(1)—列(4)的MGI估計系數都在1%水平上顯著為正,且不管是以HHI還是EPCM為分組變量,高競爭程度組的MGI系數估計值(列(2)、列(4)下的估計值分別為0.0124、0.0136)都要明顯大于低競爭程度組的MGI系數估計值(列(1)、列(3)下的估計值分別為0.0114、0.0079)。bootstrap經驗P值也顯示,在兩種分組下,MGI系數估計值都存在顯著的組間差異。結果意味著,不管產品市場競爭程度高低,高管激勵與智力資本信息披露水平都顯著正相關,而更加激烈的產品市場競爭強化了這種正相關關系。因此,高管激勵與產品市場競爭間是互補關系,證實了假設H2c。

表5 智力資本信息披露指數與公司治理指數的全樣本回歸結果

注:***、**、*分別表示在1%、5%與10%水平上顯著,系數下方括號內為穩健性標準誤。

表6 智力資本信息披露指數與整體公司治理指數的分組回歸結果

注:***、**、*分別表示在1%、5%與10%水平上顯著,系數下方括號內為穩健性標準誤。

(三)穩健性檢驗

為增強研究結論的可靠性,本文進行了四項穩健性檢驗:(1)使用不考慮信息的披露形式、僅考慮披露范圍的“二分值法”重新度量智力資本自愿信息披露指數(即只要出現特定的智力資本信息披露條目的相關內容,就計1分,否則計0分);(2)使用EPCM1、EI與OPR等產品市場競爭變量對樣本重新分組;(3)取滯后一期的整體公司治理指數、股權治理指數、董事會與監事會治理指數以及管理層激勵指數作為相應公司治理維度的解釋變量以控制內部治理機制與智力資本自愿信息披露行為間可能存在的內生性問題;(4)使用歸并回歸(Tobit)方法重復前文的回歸過程。上述穩健性檢驗結果都顯示,與正文的研究結論無實質性差異。

表7 智力資本信息披露指數與分維度公司治理指數的分組回歸結果

注:***、**、*分別表示在1%、5%與10%水平上顯著,系數下方括號內為穩健性標準誤。

五、結論與啟示

本文以2011-2013年間我國A股高科技上市公司為樣本,實證檢驗了公司治理水平與智力資本信息披露間的相關性以及產品市場競爭對這種關系的調節效應。實證結果表明:(1)不論是整體公司治理機制,還是股權治理、董事會與監事會治理、管理層激勵等分維度治理機制,都存在對企業智力資本自愿信息披露水平的顯著積極的影響;(2)產品市場競爭與整體公司治理機制通過互補的方式共同增進企業智力資本信息披露水平,但不同維度公司治理機制與產品市場競爭間的關系存在異質性,具體來說,產品市場競爭與股權治理、管理層激勵存在互補關系,和董事會與監事會治理存在替代關系。

我們認為,董事會、監事會治理機制與產品市場競爭間的替代效應可能源于智力資本信息披露為企業帶來的專有性成本。專有成本理論將專有性成本定義為,公司對外披露的特定信息被同業競爭對手所利用,進而對披露公司競爭地位造成的負面影響與成本[30-31]。信息披露產生的專有性成本越高,企業越缺乏主動或充分向市場輸出相關信息的動力。從智力資本信息來看,隨著智力資本在企業價值創造活動中發揮著日益不可或缺的作用,智力資本信息的重要性與日俱增。在激烈的產品市場競爭中,競爭對手很可能利用企業披露的智力資本信息對企業進行跟蹤、模仿以及制定針對性的競爭策略,進而使信息披露企業在市場競爭中處于劣勢[4,10]。董事會既被賦予監督管理層代理行為的職責,也承擔著為企業經營決策提供戰略指導的使命,其必須就智力資本信息披露可能給企業帶來的估值升高、融資成本降低等收益與專有性成本進行綜合權衡。產品市場競爭程度的提高,加劇了專有性成本對企業競爭態勢的不利影響,在一定程度上降低了董事會對智力資本信息披露的訴求,進而導致董事會、監事會治理水平與智力資本自愿信息披露水平間的正相關關系隨產品市場競爭程度的提高而減弱的“替代”效應。

多維度的研究結論為我們在知識經濟時代下構建智力資本導向型的公司治理機制提供了有益的啟示。首先,監管部門應當盡快研究、制定適合我國國情的智力資本信息披露指南。可以結合現階段我國上市公司的財務報告制度、智力資本信息披露的實際情況與歐盟、日本等發達經濟體陸續頒布的智力資本信息披露規范,明確智力資本信息披露的具體范圍與形式,進而為企業的智力資本信息披露活動提供指導。其次,繼續建立與完善現代公司治理制度。努力構建適度集中且相互制衡的股權結構、提高董事會的獨立性與履職效率以及優化以長期價值創造為導向的高管激勵計劃,進而增強對管理層在智力資本運營管理與信息披露過程中的監督效力,增加企業對外的智力資本信息供給。最后,綜合考慮產品市場競爭與不同維度公司治理機制間的互動關系,優化匹配內外部治理機制。如對處于激烈產品市場競爭環境的企業而言,可以考慮強化股東治理與高管激勵,進而形成產品市場競爭與內部治理措施間的治理共鳴,放大治理效果。對于產品市場競爭程度相對較低的企業,可以著重考慮突出董事會的治理作用與戰略指導功能,以進一步促進智力資本自愿信息披露水平的提高。

參考文獻:

[1] OLIVEIRA L, RODRIGUES L L, CRAIG R. Firm-specific determinants of intangibles reporting: Evidence from the portuguese stock market[J]. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 2006, 10(1):11-33.

[2]LI J, PIKE R, HANIFFA R. Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms[J]. Accounting & Business Research, 2008, 38(2):137-159.

[3]WHITE G, LEE A, TOWER G. Drivers of voluntary intellectual capital disclosure in listed biotechnology companies[J]. Journal of Intellectual Capital, 2007, 8(3):517-537.

[4]WHITING R H,WOODCOCK J. Firm characteristics and intellectual capital disclosure by Australian companies[J]. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 2011, 15(2):102-126.

[5]李 斌, 趙玉勇. 智力資本信息披露與公司治理結構實證分析[J]. 財經問題研究,2009(6): 93-100.

[6]CERBIONI F,PARBONETTI A. Exploring the effects of corporate governance on intellectual capital disclosure: An analysis of European biotechnology companies[J]. European Accounting Review, 2008, 16(4):791-826.

[7]HIDALGO R L, GARCA-MECA E, MARTNEZ I. Corporate governance and intellectual capital disclosure[J]. Journal of Business Ethics, 2011, 100(3):483-495.

[8]RASHID A A, IBRAHIM M K, OTHMAN R. IC disclosures in IPO prospectuses: Evidence from malaysia[J]. Journal of Intellectual Capital, 2012, 13(1):57-80.

[9]HAJI A A, GHAZALI N A M. A longitudinal examination of intellectual capital disclosures and corporate governance attributes in Malaysia[J]. Asian Review of Accounting, 2013, 21(21):27-52.

[10]SINGH I, ZAHN V D. Determinants of intellectual capital disclosure in prospectuses of initial public offerings[J]. Accounting & Business Research, 2008, 38(5):409-431.

[11]BUKH P N, NIELSEN C, GORMSEN P. Disclosure of information on intellectual capital in Danish IPO prospectuses[J]. Accounting Auditing & Accountability Journal, 2005, 18(6):713-732.

[12]CORDAZZO M. Intangibles and Italian IPO prospectuses: A disclosure analysis[J]. Journal of Intellectual Capital, 2007, 8(2):288-305.

[13]傅傳銳. 公司治理改進了智力資本的價值創造效率嗎?:基于我國 A 股上市公司的分位數回歸估計[J].中大管理研究,2014(3): 25-55.

[14]MANGENA M, PIKE R, LI J. Intellectual capital disclosure practices and effects on the cost of equity capital: UK evidence[R]. London: The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 2010.

[15]傅傳銳. 公司治理、產權性質與智力資本價值創造效率:來自我國A股上市公司的經驗證據[J]. 山西財經大學學報,2016,38(8): 65-76.

[16]JOHNSON S, LA PORTA R, LOPEZ-DE-SILANES F, et al. Tunneling[J]. The American Economic Review, 2000, 90(2):22-27.

[17]于團葉,張逸倫,宋曉滿. 自愿性信息披露程度及其影響因素研究:以我國創業板公司為例[J]. 審計與經濟研究,2013(2): 68-78.

[18]靳慶魯,原紅旗. 公司治理與股改對價的確定[J]. 經濟學(季刊),2008(1): 249-269.

[19]鐘海燕,冉茂盛,文守遜. 政府干預、內部人控制與公司投資[J]. 管理世界,2010(7): 98-108.

[20]楊 青,薛宇寧,Yurtoglu. 我國董事會職能探尋:戰略咨詢還是薪酬監控[J]. 金融研究,2011(3): 165-183.

[21]HOLMSTROM B. Moral hazard in teams[J]. Bell Journal of Economics, 1982, 13(2):324-340.

[22]SCHMIDT K M. Managerial incentives and product market competition[J]. The Review of Economic Studies, 1997, 64(2):191-213.

[23]傅傳銳. 產品市場競爭、內部治理與智力資本價值創造效率:來自2002-2012年中國A股上市公司的經驗證據[J]. 北京社會科學,2014(11): 68-79.

[24]DATTA S, DATTA M, SHARMA V. Product market pricing power, industry concentration and analysts’ earnings forecasts[J]. Journal of Banking & Finance, 2011(35):1352-1366.

[25]CHANG Y K, CHEN Y L, CHOU R, et al. Corporate governance, product market competition and dynamic capital structure[J]. International Review of Economics and Finance, 2015(38):44-55.

[26]GUPTA A, MISRA L,SHI Y. Product-market compe ̄titiveness and investor reaction to corporate governance failures[J]. International Review of Economics and Finance, 2017(48):134-147.

[27]吳昊旻,楊興全,魏卉.產品市場競爭與公司股票特質性風險:基于我國上市公司的經驗證據[J].經濟研究,2012(6): 101-115.

[28]伊志宏,姜付秀,秦義虎.產品市場競爭、公司治理與信息披露質量[J].管理世界,2010(1): 133-161.

[29]連玉君,彭方平,蘇 治. 融資約束與流動性管理行為[J]. 金融研究,2010(10): 158-171.

[30]VERRECCHIA R E. Discretionary disclosure[J]. Journal of Accounting and Economics, 1983(5):179-194.

[31]DARROUGH M N. Disclosure policy and competition: Cournot vs. bertrand[J]. Accounting Review, 1993, 68(3):534-561.

CorporateGovernance,ProductMarketCompetitionandIntellectualCapitalDisclosure:AnEmpiricalStudyBasedonChina’sHigh-techIndustry

FU Chuan-rui,HONG Yun-chao

(SchoolofEconomicsandManagement,FuzhouUniversity,Fuzhou350116,China)

Abstract:Based on a sample of China’s high-tech listed companies during 2011 to 2013, this paper empirically investigates the relationship between ICDI and corporate governance and the influence of product market competition on such relationship. The results demonstrate that: (a) Both the overall corporate governance index and the sub-indices, including shareholder governance index, board and supervisory board governance index, and management incentive index, have significantly positive effects on ICDI. (b) There exists a complementary relationship between product market competition and overall corporate governance in improving ICDI. However, the relationships between different sub-indices of corporate governance and product market competition are heterogeneous. Specifically, the more intense competition, the greater positive influences of shareholder governance and management incentive on ICDI. But the product market competition decreases the role of board and supervisory board governance in promoting ICDI.

Key words:corporate governance; product market competition; intellectual capital; voluntary information disclosure

中圖分類號:F275

A

1005-0566(2018)05-0123-12

收稿日期:2017-08-25

2018-04-03

基金項目:國家社會科學基金項目“我國上市公司智力資本自愿信息披露及其影響因素、經濟后果研究”(15CGL019)

作者簡介:傅傳銳(1982-),男,福建福州人,博士,福州大學經濟與管理學院副教授、碩士生導師,研究方向:智力資本與公司財務。

(本文責編:海洋)