以《臺階》為例淺談語文課堂問答四環節

吳孟雪

在教師的教學課堂中,課堂問答是師生互動對話的重要組成部分。語文新課標指出:“閱讀教學是學生、教師、文本之間對話的過程”,強調一種對話意識,這當中包含了師生雙方的一種對話。于語文課堂而言,課堂問答就是師生對話的一種顯性的體現。華東師范大學崔允漷教授指出,課堂問答包括發問(教師提問)、候答(學生思考問題與組織答案時教師的等候)、叫答(教師叫某個學生或學生小組回答問題)、理答(教師針對學生的回答作出反應)前后銜接的四個環節。本文以某教師執教的人教版八年級語文上冊《臺階》一課為例,對課堂提問的四個環節及學生的行為和語言反饋進行論述,希望能給教師們一定的啟示,更好地更有效地進行課堂教學。

一.提問:少“偽提問”,多“真提問”

“日本著名教育家齋藤喜博認為,教師的提問是教學的生命。”[1]課堂問答中,“好的提問是教師高效率教學行為的一個重要特征”。[2]課堂問答中,提問是首要環節。首先,我們要對“偽提問”和“真提問”進行一種定義,“偽提問”主要是指在教師提問的同時已經暗示了學生這個答案,具有強烈的預設性的提問,這種提問也被稱為無效提問。它的提出并不能引起學生的思考以及加深學生對課文的理解,它更多的傾向于以教師為中心。“真提問”就是與“偽提問”相對的一種有效提問,當然,這并不代表這種“真提問”不具有預設性,只不過這種提問更為強調學生主體地位的呈現。

在《臺階》這堂課中,教師多次出現了這種無效提問,“討論完了嗎?”“好,我們看四個小組都寫完了是吧?”“那父親他把臺階造好以后他應該是很欣喜,對不對?”“很開心,對不對?”“哦,那父親他這個九級臺階都造好了,他是心情非常地開心,對不對?”“那有沒有同學認為,父親他的人生不圓滿呢?”“失去了大好的青春年華就為了建這個高臺階的新屋,是不是?”……面對這些問題,學生能怎么回答呢?只能是順從于教師所暗示的答案去回答,比如這堂課中學生的反饋就是如此。“對不對?”—“對”;“是不是?”—“是”。教師的這些“偽提問”,所得到的也同樣是這些毫無意義的答案。當然,教學過程中并非說不能存在這種提問,我們教師需要注意的是,要盡量少的去使用這種帶有強烈預設性的反問句,比如上面提到的“對不對?”“是不是?”“行不行?”。除了前面句式具有強烈預設性的類型外,還有內容上具有強烈性的一種預設問句,“那有沒有同學認為,父親他的人生不圓滿呢?”,面對這種問句,學生會想,老師既然這樣問,我得回答,說我認為父親他的人生不圓滿。對于教師而言,這個問題可能只是代表著一種教學環節的轉換,他想讓教學環節成功的往他所想的軌道上前行。這種“偽提問”就不可避免的走向了以教師為中心的迷途。

在課堂提問中,我們在少提“偽提問”的同時就是提醒我們自己要多提“真提問”,比如《臺階》教學中,教師提出“那我們思考一下,那父親他這個九級臺階建好以后他失去了什么?他得到了什么?”,這種問題就相對于“對不對?”“是不是?”而言更為有內容,它是在啟發學生進行思考,潛在的提出了要求學生對文本進行思考并且組織自己的答案,教師要多問“為什么?”“怎么樣?”。這種“真提問”就是指一種有效提問。這種提問更多的是從學生的角度出發,每個提問都精煉簡潔,盡量的通過最少的言語啟發學生更多的思考,更多的注重學生的獲得。

二.候答:少急迫,多咀嚼

候答,這個詞非常的好理解,就是指在教師提問后等候學生回答的階段。對于這個階段,以某教師執教的這堂《臺階》的課堂教學的導入環節為例,排除教師追問的問題外,教師問了三個問題,給學生候答的時間分別是1秒,6秒,3秒。“對候答的研究表明,那些3到10秒鐘的暫停會產生令人滿意的和重要的結果:學生回答的內容更富邏輯更深刻;學生回答的認知水平更高(如他們展現出更多的分析、綜合和評價);學生自愿用更多的信息來支持他們的答案;學生對他們所作回答的信心更高”。[3]以及往后環節多次出現1秒的候答時間,可以看出教師對候答時間的把握還不是非常到位的,時間偏短。由以上的例子我們可以看到,教師在教學過程中是較易忽略學生候答的時間的,如果急迫的想沿著教學環節行走,就會不自覺的造成學生思考時間的不足。

在這個過程中,教師一定要學會少急迫,多咀嚼。這個咀嚼主要是指給學生咀嚼問題或答案的機會。王榮生教授在《語文科課程論基礎》中提到要強調一種教學對話的維權用法,“維護學生的‘傾聽’權和‘言說’權”,也就是要“讓學生自己去‘聽’、讓學生自己來‘說’”,而不是讓教師的分析代替學生,不給學生思考的時間,就說出答案,這個候答時間最好在3-10秒之間。我們要讓學生多自己咀嚼。

三.叫答:少偏向,多平等

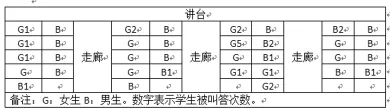

叫答,主要是指教師叫某個學生或學生小組回答問題。在叫答這一環節,我們主要強調要非常注重平等意識。這里的平等是指教師叫答時是忽略掉了性別、成績好壞、位置前后等偏向性因素而叫學生起來回答問題的狀態。教師不因學生的成績優異而偏向于多次叫他起來回答問題,也不因他的性別而有所偏向。這個過程中我們集中關注的是教師的行為,即教師是叫哪些學生回答問題或者哪類學生回答問題。在《臺階》這個課例中,我們用一個簡單的量表來清晰表明教師對學生的叫答。

在《臺階》課中,全班共35人,屬于標準的小班制,而被叫答到的同學主要有14人,不到班級人數的一半,這明顯是不合理的。我國政策性文件提出需要提出教育公平,從大的方面來說,這包括地域、貧富等方面的差異,但是從小的方面來說,公平問題甚至可以延伸到學校課堂中,我們應該盡量的使每一個學生都能在課堂上被老師叫答到。于小班制而言,該課上學生被叫答到的比例是顯然不夠的,這從某一方面也證明了有一半的同學是沒有參與到課堂中的,教師是出于某些偏向而只叫答到了部分同學的。作為教師的我們,在課堂上要注意這種叫答的不平等。少重復的叫到同一個學生,要重視學生的閱讀主體地位,就像新課標中所說:“要珍視學生獨特的感受、體驗和理解”,要注重平等,給每一個學生回答問題的機會,盡量關注到課堂上的每一個學生,使每一個學生都能得到老師的關注,他們的潛能都能得到充分的發揮。

四.理答:少盲目,多對話

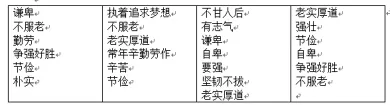

理答,就是指“教師對學生回答問題后的反應和處理,是課堂問答的重要組成部分”。[4]在《臺階》的教學過程中,面對教師的問題,學生給出了種種不同的反映和回答,很多時候,學生回答的語言都非常值得深究。特別是在教師提出一些問題,學生開始七嘴八舌的說起來,感覺課堂活過來的時候,要充分把握學生的情緒點,及時進行理答,進行課文的理解或者擴展延伸。比如在教師說:“父親的準備是十分漫長的。那他準備了什么呢?”,學生們頓時張口回答起來了,教師就應抓住這個學習的共鳴點,對學生進行引導,讓學生自己說起來,而不是按部就班的盲目的繼續往后按環節行走,間接的對學生的反映進行壓制,這正是缺乏了教師與學生之間生成性的對話。語文課堂是鮮活的,課堂的問答也因著師生雙方這種人的特殊性而產生著變化,語文的問答需要情感的溝通,而非像格式化的機械操作。語文課堂需要的是師生這種情感的交融,需要的是教師與學生,教師與文本,學生與文本的多種對話。這也是語文課堂與其他學科課堂的不同之處。課堂理答也是一種課堂評價行為,而在這點上,教師也是做的不夠的。比如一個很明顯的地方,小組合作后,四組匯報者在黑板上寫了滿滿的父親的特點,學生板書如下:

然而教師在課堂中卻只講了父親勤勞、謙卑、節儉以及自卑的特點,其他的特點或者說在學生書寫完特點后,教師完全忽略了這些特點,也沒有對學生板書進行評價,這點是非常不到位的。教師的理答缺少了一種評價以及反饋意識,長此以往,只能是降低了學生參與學習的這種積極性。教師一定要有“對話”意識,無論是對于學生實質的語言(課堂言語回答)還是非語言類答案的反饋(如板書)。

在語文課堂問答四環節中,每一個環節都需要注意,只有這樣,才能真正實現師生的完美對話,達到語文與課堂、教師和學生的完美融合。在提問環節,我們要避免出現“偽提問”,教師要提高自己的提問技巧,問題精煉,多進行有效提問。“大多數研究者、教師和教育工作者都會同意德加默(G.DeGarmo)的主張,即‘提問得好即教的好’(to question well is to teach well)”[5],教師對自己提問技巧的改進也是在提高自己的教學水平,與學生進行更好的對話交流。候答環節要注意少急迫,給學生充分的時間,注重學生的主體地位,讓他們自己去多咀嚼問題而后給出答案,這樣才能更好的促進其對內容的理解和思維的提高。叫答環節中,教師要有平等意識,平等對待每一位學生,一節課中盡量使更多的學生能進行有效回答。理答環節同樣非常重要,這是最能體現師生對話的環節,此環節的重點是注重對話意識,教師在傾聽學生回答后,給予恰當理答。抓住學生的情緒點,形成生成性對話,激發和引導學生進行思考,并增強學生對課文的理解以及發展學生的思維能力等,從而走向高效課堂。

注 釋

[1][2]馬會梅.教師教學提問行為研究[J].教育探索,2009(5).

[3]洪松舟,盧正芝.提問:教師教學的基本能力[J].中國教育雪刊,2008(2).

[4]朱元君.課堂理答ABC—華東師范大學崔允漷教授訪談錄[J].小學語文教師,2008(4).

[5]金傳寶.美國關于教師提問技巧的研究綜述[J].課程·教材·教法,1997(2).