大數據思維下高三學困生轉變的策略與思考

【摘 要】本文在分析學困生自我效能特征、學習策略特征、成績走勢特征、典型錯題特征后,刻畫出“學困生群像”,提出側重成長性學科、不同階段的輔導側重不同的學科、放慢節奏突破重點、進行有效訓練等轉變策略。

【關鍵詞】大數據思維 學困生 學情特征

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2018)05B-0006-03

商業、醫療等領域的大數據應用正在拓展,教育領域也逐步開始研究應用。國務院頒布《促進大數據發展行動綱要》(2015 年 8 月),提出建立“用數據說話、用數據決策、用數據管理、用數據創新”的決策管理機制。對學困生所做的研究,過去教師往往基于行動經驗進行總結,大多是個案型的質性研究,缺少學困生學業發展的大樣本數據,無法在實證上尋找決策支持。本研究采用大數據思維下學困生轉變研究的新范式:數據驅動→學情特征→轉變策略。在分析學困生自我效能特征、學習策略特征、成績走勢特征、典型錯題特征后,嘗試刻畫出學困生學情特征的“學困生群像”,為學困生轉變找到有力支撐。

一、基于大數據的學困生發展特征研究

(一)學困生自我效能特征

自我效能感理論(Self-efficacy theory)由美國著名心理學家 Bandura 首創,是當代心理學普遍用來研究和解釋人對自己能力的信心、知覺或信念的重要的理論之一。南寧三中每年均進行學業自我效能調查,采集了大量學生自我效能數據。本研究采用南寧三中心理組編制的學業自我效能感量表,共 14 個題目。學業自我效能感分為學習能力自我效能感與學習行為自我效能感兩個對應的維度,各 7 個題目。該量表的一致性系數為 0.78。

把高三理科全體學生 663 人按成績總分分高中低三組(SPSS 聚類),以成績分類為自變量,能力自我效能、行為自我效能、自我效能總分為因變量進行單因素方差分析,均分情況:高分組 27.4 分>中等組 24.9 分>低分組 22.7 分。結果表明,中等組、低分組學生(學困生)在能力自我效能、行為自我效能、自我效能方面和高分組均有顯著差異,中等組和低分組學生之間無顯著性差異。就自我效能對中低組成績進行逐步回歸分析,發現解釋變量系數都不顯著,說明對學困生來說自我效能不是區分中低組的有效維度。但是,自我效能感均分低于中等組和高分組,說明學困生自我效能感仍有提升空間,對學生進行自我效能的培養仍是重要一環。楊海波等人在數學自我效能感與數學成績關系的研究中發現,學困生的數學自我效能感顯著低于優等生和中等生,而后兩者差異不顯著。本文所采用的成績數據是總分,楊海波采用的是數學成績,或許學科自我效能感有差異使其得出這樣的結論。

(二)學困生學習策略特征

本研究采用張業恒編制的學習策略量表,包含元認知策略、認知策略和資源利用策略。其中,元認知策略包括計劃策略、監視策略、調節策略三個分量表,認知策略包括復述策略、精加工策略、組織策略三個分量表,資源利用策略包括時間管理策略、學習環境管理、努力管理、多向互動四個分量表。本研究把當年的學力調查和同時期的月考成績進行相關性分析,如表 1 所示,是學習成績和學習策略相關度排序。

研究表明,元認知策略(調節策略、監視策略)和成績顯著相關,學會學習的確是最重要因素。而努力管理排第三位,比認知策略(精加工策略、復述)略顯重要。調查給本研究的啟示是,在學困生轉變中,關注學習能力的培養和關注學生的自我管理能力無疑是關鍵。

(三)學困生成績走勢特征

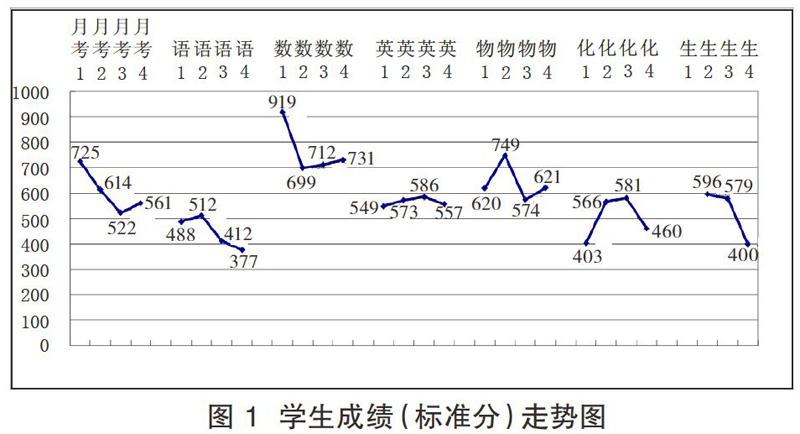

本研究獨創學業成績呈現方式,把高三學生的學業成績全部轉換為標準分,把所有學科成績和總分放在同一坐標系下連續呈現。

本研究把 2011 年至 2017 年高三學生(7000 多人)的成績數據轉換為標準分,放在同一坐標下連續呈現。然后選取 7 年中在當年高考一本線下 30 分的學困生 1826 人,對他們的成績走勢圖進行分析。典型的學困生走勢圖如圖 1 所示。

在分析大量走勢數據基礎上,本研究得出學困生學業成績發展特征如下:

存在弱勢學科、優勢學科(100%)—— 指的是所有學困生均存在弱勢學科、相對優勢的學科。教學啟示:學業指導應側重相對優勢的學科(或興趣學科)。

波動大的學科,潛力也大(100%)—— 指的是所有波動大的學科潛力也大。教學啟示:波動的原因往往是知識板塊發展不均衡導致,找到學困生學科短板后進行針對性指導是關鍵。

優勢學科(或信心學科)發展潛力要比弱勢學科大(82.5%>36.8%),弱勢學科往往提升難度更大(36.8%),弱科走勢比較平緩(63.2%)—— 指的是保持走勢平緩的學科占 63.2%,這說明弱勢學科的提升難度往往更大,而波動大的學科(信心學科)發展潛力要大(占 82.5% 的學科進步超 30 分標準分)。教學啟示:學習時間、精力的分配要傾斜于信心學科、興趣學科,不一定是弱科。

有進步的學生,其成績的進步走勢貫穿在高三整個學年(76.3%)—— 指的是 76.3% 的進步學生,進步進程貫穿在整個高三年度。說明大部分進步并非短期內達成,進步上升趨勢是平緩上升,短期大幅進步的占比很少。教學啟示:高三備考及早抓很重要,在高二下學期開始要對學困生采取特別指導對策。

在高三后階段有大幅提升的較少(15.6%)—— 指的是在高三下學期成績總分有大幅進步學生占 15.6%。教學啟示:后期的進步需要更科學精準的指導,僅靠題海戰術效率不高。

(四)學困生典型錯題特征

在閱卷試題庫中篩選出近三年各學科學困生(按學科成績后 27%)的錯題。閱卷庫中三年每學科的錯題(月考、段考、期考、聯考)近千題,對試題特征進行人工分析的工作量很大,近乎不可能。本研究根據“選項干擾度和題目難度系數”兩個標準,運用電腦進行分析。

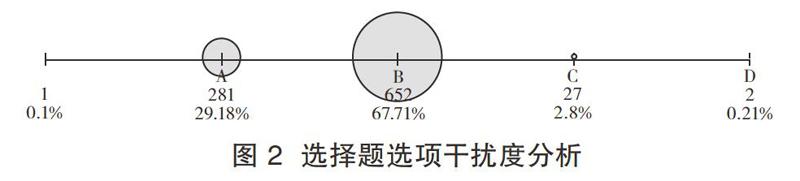

按選項干擾度分析學困生錯題特征。現以某選擇題為例,說明選項干擾度分析的方法。如圖 2 所示是某道選擇題的答題情況,B 為正確選項,答對人數為 652 人,占比 67.71%;A 為錯誤選項,選 A 人數 281 人,占比 29.18%,即 A 選項干擾度 29.18%,反映學困生在該選項上的迷思。經過對所有學科的題目進行干擾度比對分析,統計發現,學困生的典型錯題存在超過 20% 的干擾度。

根據題目難度系數差異分析學困生錯題特征。在按選項干擾度分析的過程中發現,有些題目雖然選項干擾度不到 20%,但有多個選項的干擾度都是百分之十幾。像這樣的題目,我們采用難度系數的辦法來確定。在統計分析三年所有學困生(按學科成績后 27%)的錯題難度系數后,結合本校不同學科的情況研究,確定學困生典型錯題的難度系數介于 0.3~0.5 之間。

二、高三學困生轉變策略

在對學生進行的各種調查研究得出的結論的基礎上,結合實踐經驗,本研究提出高三學困生的轉變策略。

(一)側重成長性學科的發展

在多元智能理論看來,個體智能的發展方向和程度有明顯的區別。學困生的學習能力相對差些,全面出擊顯然不妥。根據本研究調查和成績走勢特征分析的結論,優勢學科、有潛力學科的突破更易,成長性學科(信心學科)的發現和打造是學困生實現突破的極重要一環。我們在實踐中極力指導學生在信心學科上投入更多學習精力。常聽到的“確保優勢學科、重視薄弱學科”的這種說法其實不具有指導作用。

(二)不同階段的輔導應側重不同的學科

高三備考復習進程中,不同階段的復習目的是不同的,要結合學科的知識特點差異,比如,有的學科是長線學科(語文、英語),有的是短線學科(可以突擊訓練提升的學科),不同學科能力側重不同,或側重邏輯分析能力,或側重記憶性知識。根據本研究對學困生群體的研究,英語和語文成績的進步趨勢是貫穿高三整年,很少能在一個學期有大提升。為此我們認為,有些學科必須提前抓,如英語、語文。在高三上學期必須狠抓這方面的學困生。但是,到了高三下學期則要調整傾斜數理化生學科。

(三)放慢節奏突破重點

根據本研究的調查研究結論,弱科的改變很不易,如何有效幫助學困生進步,則需要對學習內容做出選擇,即選擇弱科的某方面的板塊進行重點突破,特別是學習任務重時間緊迫的高三下學期,守住弱科或咬住弱科應該是更多學困生的策略。教師的指導策略應是放緩節奏,甚至大膽取舍某個復習板塊,針對個別學困生的學習能力情況直接建議舍去某部分知識的復習。

(四)對學困生采取有效訓練策略

根據維果斯基的“最近發展區”理論,結合多年的學情反饋,編制符合學生最近發展區的訓練題很關鍵,想辦法讓學生“跳一跳,摘得到”。在高三學困生輔導中,盡可能地使輔導的效果最大化,其訓練策略是:選的題目要少而精,難度要恰當,類型要典型,還要有一定的綜合性。遵循循序漸進的教學規律,做到既不影響優生,又能帶動學困生,使學困生有興趣去做、會做。針對學困生的后進學科,建議在高三第一學期的訓練與測試中以基礎題為主,降低重心,把握尺度,堅決刪去偏難怪題,緊扣基本概念、基本知識、基本方法、基本原理。根據學困生本身學習能力較差的特點,所有階段的訓練量均小于高考要求。

(五)先長信心,后轉方法、補知識,最后提高認識、抓規范

1.長信心:學困生需要不斷地鼓勵,找閃光點助力成長

指出閃光點,因材施教。俗話說:“尺有所短,寸有所長。”善于發現學困生的長處和優點,掘其身上的潛能,充分肯定,這樣能夠使學困生重新審視自我,獲取戰勝困難的勇氣和信心。

2.轉方法:學困生最需要哪些學習方法

在 2014 屆的學力調查研究中,我們發現,和學業成績顯著性相關的是元認知策略,即審視學習的能力。在 2015 屆學力調查研究中,平行班在元認知策略中得分也明顯低于重點班。在兩屆調查中,我們都發現成績靠后學生的互動交流能力較差。針對這種學情,本研究的培養策略是重點啟發、觸動學困生進行反思學習:經常開展學習方法與策略有效性與實用性的評價,有意識地引導學生將以教師為主導的外部反饋轉化為以學生自己的內部反饋。也可以充分發揮言語調節的作用,如“出聲思維”的影響、學生口述解題理由。

3.補知識:抓牢基礎知識,不要在大題、難題上糾纏

學困生的“通病”是基礎不扎實。這些學生最需要的是全面、厚實的基礎知識。在學生知識基礎還沒有夯實的情況下,進行過深、過難的訓練,往往會浪費學生寶貴的時間,甚至使學生喪失走向考場的信心。

4.提高認識、抓規范:制定“一分增分計劃”

考場上非智力因素失分的情況很多,幫助學困生消除非智力因素而造成的失分非常重要,這是提高學困生成績的有效方法之一。面對如何克服考場心理波動失分這一問題,本研究從提高認識、抓規范兩方面來解決。

提高認識。無論是急躁的性格問題還是粗心的毛病,歸根到底是認識的問題。我們認為,考場上最重要的認識有以下幾點:①減少失分就是多得分;②多出妙手不如減少失誤;③細節決定命運;④我難人亦難,我易人亦易;⑤丟分不丟時。思想上認識清楚了,才會給心理的調節帶來幫助,從而減少失分。

抓規范。向規范答題多要一分。規范性問題:答題不規范,表述不準確、不完整,書寫不規范、不清晰,卷面不整潔、不悅目,是許多學困生的毛病。學困生距離上線差距微小,提升 3 到 5 分答題規范分會極大影響上線可能。

本文提出大數據時代學困生轉變研究的新范式:數據驅動→學情特征→轉變策略。以實證研究法找到支持高三學困生轉變策略的有力支撐,依據學困生群體的特征提出轉變策略,促進學困生學業發展,具有現實價值。難點在于,作為學困生轉變的數據驅動,要求中學教師具備一定的信息素養,要有較強的數據意識、數據采集能力、數據分析和呈現能力、數據解釋能力、數據決策能力。普通老師很難有熟練的數據操作能力,為此,教育研究和管理部門要大力加強教育大數據建設,加強教育大數據人才的培訓。

【參考文獻】

[1]楊海波,劉電芝,楊榮坤.學習興趣、自我效能感、學習策略與成績的關系[J].教育科學研究,2015(10)

[2]張業恒.中學生學習策略量表的編制及相關研究[J].貴州師范大學碩士學位論文,2007(4)

【作者簡介】韋屏山(1964— ),男,壯族,廣西都安人,廣西民族大學研究生,南寧市第三中學黨委書記,中學特級教師,國務院特殊津貼專家,研究方向:物理教育。

(責編 盧建龍)