紅學格局與《紅樓夢》人文素養課程的內容探究

馬經義

摘要:本文以當代大學生讀者群體為立足點,以提升其人文素養為目標,以《紅樓夢》文本和紅學研究作為依托,從而探究《紅樓夢》作為高校人文素養課程的內容與體系。本文在構成性視覺的基礎上將紅學研究分為“內核”“外延”“輔助”“運用”“紅學史”五大模塊。在詳細闡釋了紅學研究格局的前提下,為《紅樓夢》作為高校人文素養課程的內容選取作了詳細的劃分。最后得出以《紅樓夢》作為人文素養課程的內容應該在內核與外延模塊中選取。

關鍵詞:紅學格局;紅樓夢;人文素養;課程內容

《紅樓夢》研究成為了一門專學,它承襲著傳統學術的范式,又萌生著現代學術的特征。任何一宗學問其研究的目的都是要惠及民眾,從當下時代發展的背景上看,《紅樓夢》研究要惠及民眾,最好的對象群體就是高校的大學生。惠及大學生最好的方式就是依托紅學研究從而構建一門普適性的人文素養課程。問題隨之而來了,《紅樓夢》作為人文素養課程是建立在紅學研究的基礎之上的,那么紅學研究的格局是什么樣子的?它對于構建一門課程的意義何在呢?

在中國,各類學術可謂林林總總,它們之所以能成為“學”,是因為它們各自具備獨特的學術思想或者與眾不同的方法論。然而《紅樓夢》研究能成為學卻并非如此。“縱觀兩百余年的《紅樓夢》研究,它并不是某一學術思想或某一方法論的具體實踐。在‘紅學中,有各種各樣的門戶對立,針鋒相對的流派、方法,體現了各種各樣的甚至相互對立的學術思想。”[1]正因為如此,筆者認為對“紅學”的界定不應該是規定性定義,而應該是構成性定義。換而言之,與其在某一概念上去強行界定紅學的范圍,還不如從紅學研究的自然狀態上去描述紅學的現實面貌。與其在方法論上去界定紅學的范圍,還不如尊重因《紅樓夢》研究而呈現出來的實際狀態。如此,方能看到紅學研究的真正格局。

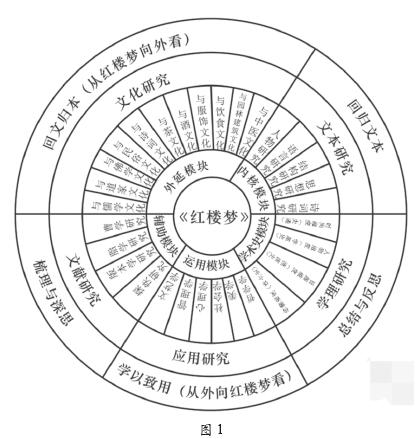

撇開思想論與方法論,僅僅基于構成性的視角,筆者將《紅樓夢》研究的格局以圖示如圖1:

筆者將《紅樓夢》的研究格局分為五大模塊,分別是內核模塊,外延模塊,輔助模塊,運用模塊和學術史模塊。五大模塊相對獨立,因為它們各自的研究旨趣與研究方法不盡相同。五大模塊又彼此聯系互為支撐,因為它們的研究根本都是從《紅樓夢》出發的。如果我們以此格局來作為構建人文素養課程的基礎其意義在何處呢?要解決這個問題,我們首先需要理清每一個模塊研究的主要內容是什么?研究的目的在何處?

第一、內核模塊

《紅樓夢》研究雖然已經成為專學,但《紅樓夢》本身是一部小說也是毋庸置疑的,既然是小說就應該有針對小說的研究方法與旨趣。所以內核模塊就是把《紅樓夢》定位在一部純小說的角度,從而研究它的人物刻畫、語言風格、敘事結構、詩詞藝術、主旨思想等等。內核模塊其實質是以紅樓文本為維度,詮釋一部古典小說的藝術性與文學性,這也是我們常常說的文本研究,更是紅學界長期以來呼吁的回歸文本。

文本研究要研究什么?或者說回歸文本最終要回到哪里?筆者認為除了從考證回到文本的外在形式以外,重點是要“回歸心靈文本”。寧宗一先生曾在《關于“回歸文本”的斷想》一文中表示,回歸文本不僅僅是研究文本的構成形式和作家秉持的世界觀與價值觀,還要深入作家的個性、氣質、性靈、心態以及審美體驗方式等等,因為小說文本其本質就是作家的心靈映射,所以小說文本就是作家的心靈文本,回歸文本最終是要回到作家的心靈文本。這樣做的好處在于能更準確地剖析《紅樓夢》原著。基于此,內核模塊研究的內容就是詮釋作為古典名著《紅樓夢》的藝術性和文學性從而探究作者曹雪芹的心靈文本,在心靈文本的標尺下真實地還原《紅樓夢》的思想性。這也完全符合孟子“誦其詩,讀其書,不知其人可乎?”的理念。

第二、外延模塊

所謂外延模塊,是以《紅樓夢》文本研究為出發點,延伸開去從而系統地了解中華文化。例如從《紅樓夢》看儒家文化、道家文化、佛家文化、民俗文化、服飾文化、飲食文化、中醫文化、禮儀文化、茶酒文化,建筑文化、園林文化等等。如果說內核模塊屬于文本研究,那么外延模塊就屬于文化研究。如果說內核模塊的研究主旨在于回歸文本,那么外延模塊的研究主旨就在于回文歸本。所謂“回文歸本”是回到《紅樓夢》文本之中,歸到中華文化之本,它最大的意義就是以《紅樓夢》作為透視中國傳統文化的窗子。

周汝昌先生曾在《還“紅學”以學》一文中說:“這學,應是中華文化之學,而不指文學常論,因為曹雪芹的《紅樓夢》是中華大文化的代表著作之一,其范圍層次遠遠超越了文學的區域。這學,應是科學學術的研究,而不指一般的文史基本知識的考據。”[2]我們且不論周先生對紅學范圍的界定,單從這段論述而言,他深刻而準確地指出了《紅樓夢》與中華文化的關系。外延模塊是以文化維度作為方向,以探究中華文化為旨趣,它是成就《紅樓夢》永恒經典的源泉。從上面的圖示中不難看出,內核模塊與外延模塊占據了《紅樓夢》研究的半壁江山。在文本與文化的維度里剖析《紅樓夢》,實現《紅樓夢》的文本研究和文化研究,最終達到回歸文本和回文歸本的主旨,是紅學研究永恒的生命力。

第三、輔助模塊

輔助模塊是以作者維度而展開的文獻研究,它包括四個方面,曹雪芹研究,脂硯齋研究,版本研究和探佚研究。輔助模塊的主旨是為了更好的詮釋《紅樓夢》文本而做的旁證性與支持性研究,但有趣的是,以周汝昌先生為首的紅學家,常常把輔助模塊稱之為“真紅學”,因為他們認為從文藝學維度研究《紅樓夢》還不足以讓《紅樓夢》研究成為一門專學。在紅學界這曾經引發起一場大討論,余波至今未歇。

什么是紅學,如何界定紅學的范圍?縱觀紅學兩百余年的發展,它似乎成為了一個開放的領域,在不斷深入紅樓文本研究的同時,它又積極地向文學以外的其他學術領域敞開,它的包容性使得其他學科非常容易地延伸其中。例如輔助模塊所涉及的四個方面,它們有個共同的研究基礎,那就是考證。考證原本屬于史學與文獻學的主要內容,但又不能否認,《紅樓夢》在被傳抄批閱的過程中,它已經被深深地烙上了“經學的命運”。產生《紅樓夢》的年代原本就是經學復興的時代,紅樓文本自然而然地具有經學的特點,運用解經的方法閱讀《紅樓夢》也就順理成章了,考據學與版本學自然也就運用于《紅樓夢》的研究中,于是輔助模塊中的四大分支也就孕育而生了。所以在“什么是紅學”的大討論中,大家都要承認一個事實,《紅樓夢》文本有作為文學的小說性、藝術性、美學性,同時它還有文本以外的延伸性,這些延伸因子激發了諸如經學、史學、樸學等等對《紅樓夢》文本的研究。如此可見,輔助模塊的意義不僅僅是作為深入紅樓研究的基礎還可以讓我們看到傳統學術范式的運用,閱讀方式與研究方式的多樣化,多學科交叉于一點而碰撞出的閃亮火花。

第四、運用模塊

《紅樓夢》研究有何用?紅學家往往會因此問而遭遇一種說不清道不明的尷尬。其實一宗學問不能完全站在實用主義的角度來衡量它的價值,然而任何學術都是要惠及民眾的這一功能卻是始終不變的。運用模塊正是從運用研究的角度讓紅學能學以致用。所謂運用模塊,是站在其它學科的理論基礎上,以《紅樓夢》文本作為案例平臺,從而詮釋某一學科的基礎理論知識,讓《紅樓夢》文本作為其它學科的闡釋工具。例如《紅樓夢》與管理學,文本中王熙鳳協理寧國府是一個極富管理學意義的章回。它可作為管理學中計劃、組織、協調、控制、領導等職能的絕好例證。但是它不能為這些管理職能拓展更多的東西,換而言之,缺少這一案例,管理學依舊完整。但是管理學中這些職能的使用方法又可以有效地解答王熙鳳為什么能協理好寧國府,而成為她管理歷程中的豐碑。

運用模塊是以學科為維度的研究,以紅樓文本為平臺散發開去,進行紅學與其他學科之間的互溶、互通、互釋從而達到中國傳統文化“理念相通”的最高境界。如果說外延模塊是以《紅樓夢》文本為原點向外看的話,那么運用模塊就是以其它學科為原點向《紅樓夢》看。也正因如此,你會發現研紅大軍中不乏有管理學家、經濟學家、心理學家、社會學家、數學家、醫學家等等。所以在運用模塊你會看到《紅樓夢》文本的詮釋功能是如此的強大,這似乎預示著紅學研究的包容性將使得《紅樓夢》研究與其他學科走向更高層次的綜合。

第五、學術史模塊

任何歷史其本質都是一堆七零八碎的自在狀態,學術史的描述最為強調客觀性與全面性,然而事實告訴我們,這只能是一種難以實現的史學理想。從司馬遷到當下的任何一位史學家,雖然他們都在努力靠近歷史的客觀與全面,然而在敘述的過程中卻已經融入了自我的評判。又正是因為這種評判引帶出了史學的另一種意義,那就是冷靜地總結與系統的反思。

紅學有歷史這代表著紅學是活著的,紅學史模塊是以史學為維度,運用學理研究,對已有的紅學現象進行的總結與反思。從現有的紅學史研究來看,主要有四種類型,一是以時間為維度的通史類,二是以紅學家為維度的學案史類,三是以研究旨趣為維度的流派史類,四是以傳播為維度的譯介史類。

《紅樓夢》研究的學術史模塊其意義在于可以讓我們看到一個較為清晰的紅學批評和研究旨趣的發展歷程,可以看到在中國文化大背景下各類研究的學術淵源,可以看到在不同學術思潮的坐標系上各類研究的歷史定位與學術價值,可以看到每一種紅學觀點的文化依據,可以看到不同紅學家在不同知識背景,時代命題以及個人歷史的狀態下所秉持的紅學觀。除此以外,紅學史模塊還有一個更為重要的意義,那就是在對紅學固有歷程的梳理中可以讓我們看到它的內在律動,通過這種律動我們可以去把握紅學的發展方向。

《紅樓夢》研究以模塊式將其劃分,目的不在于分,而在于更好的認識紅學研究的格局與現狀。內核模塊以《紅樓夢》文本研究為旨趣,在回歸文本的理念下剖析《紅樓夢》的小說價值,從而呈現經典小說的文藝性與美學性。外延模塊以中華文化研究為旨趣,在回文歸本的理念下梳理探究中華傳統文化的博大與精深。輔助模塊以文獻研究為旨趣,在梳理與深思的理念下去實現“求真”的傳統學術范式。運用模塊以紅學運用為旨趣,在學以致用的理念下,從紅樓文本出發去融通其它學科,從而實現學問理念相通的境地。學術史模塊以學理研究為旨趣,在總結與反思的理念下尋找紅學研究的內在規律,從而建立學術坐標獲得學術良好發展的內在動力。

《紅樓夢》研究的五大模塊分別處在五個維度之上,內核模塊屬于文本維度,外延模塊屬于文化維度,輔助模塊屬于作者維度,運用模塊屬于學科維度,學術史模塊屬于史學維度。《紅樓夢》作為高校人文素養課程是要建立在五大模塊之上的,那么是不是每一個模塊都必須成為人文素養課程的內容呢?這里就觸及到了一個紅學的普及與大眾化的問題。

在中國現代學術舞臺上,你會看到一個奇異的現象,很多一流的文史大家都曾涉足于紅學,無論深淺與長短總有一段紅樓情緣,例如王國維、蔡元培、胡適、顧頡剛、吳宓等等。劉夢溪先生曾說:“《紅樓夢》里仿佛裝有整個的中國,每個有文化的中國人都可以從中找到自己。”[3]作為普通讀者也可以輕松地走進《紅樓夢》,暢游其中并有所獲得。為什么會產生如此奇妙的現象呢?這是因為每一個普普通通的中國人都可以通過自己的生命體悟,去激活這部經典,在《紅樓夢》文本里完成一個自我心有所得的呈現。這樣一來就會讓讀者產生一個錯覺,以《紅樓夢》研究而誕生的紅學似乎可以隨著《紅樓夢》的普及走向大眾化。在回歸傳統文化的當下,以《紅樓夢》熱而帶動的紅學熱更讓這種錯覺愈加夸大。呼吁紅學的民間化與大眾化的吶喊聲此起彼伏。然而紅樓文化與紅樓學術仍然是有著本質性的差異。《紅樓夢》與紅樓文化的普及不等于紅學研究的普及,因為《紅樓夢》是小說它原本就有普及性,而紅學是學術,學術研究就要嚴格遵循學術的規范,研究的主體必須是經過正規訓練的人。“一旦使學術研究‘大眾化、‘民間化勢必以學術規范的喪失為代價。鼓勵‘紅學的民間化,實質上是對紅學釜底抽薪,使紅學不能真正成為學。”[4]再者,任何一宗學術的終極意義都是要惠及民眾的,紅學也不例外。但是這里的惠及并不等于普及,惠及的意思是讓紅學成果更好地服務于民眾理解、賞析《紅樓夢》從中了解中國傳統文化知識。所以,以《紅樓夢》作為高校人文素養課程,要選取并普及推廣的內容是《紅樓夢》的文藝性與文化性內容,而不是《紅樓夢》研究的學術性內容。

通過上面的分析可知,雖然《紅樓夢》作為人文素養課程是建立在紅學研究五大模塊之上,但是并非五個模塊的內容都要選取。以《紅樓夢》文本與紅學研究為依托構建起來的人文素養課程是一門普適性的課程,其內容選取要有可推廣性。那么哪些模塊的研究成果是人文素養課程內容選取的重點,在所選模塊基礎上構建起來的人文素養內容可以幫助學生完成哪些人文知識的積累呢?

從《紅樓夢》研究格局圖中可以看到,內核模塊與外延模塊的文本研究與文化研究占據了研究格局一半的份額,它是緊密圍繞中國傳統文化而展開的研究部分,它是以《紅樓夢》作為窗口了解華夏文化最便捷的途徑。以《紅樓夢》作為高校人文素養課程,其目的就是讓當代的大學生通過《紅樓夢》這部小說,以紅學研究成果為依托,從而了解、賞析、傳承中華文化。所以這兩個模塊的內容將作為人文素養課程內容選取的重點。

以《紅樓夢》作為人文素養課程,第一部分的內容首先在內核模塊中選取,分別是紅樓人物、紅樓語言、紅樓敘事、紅樓結構、紅樓思想、紅樓詩詞等。這些內容是立足小說文本,讓學生了解、欣賞、探究《紅樓夢》的文學性,從而完成中國古典小說人文知識的積累。第二個部分的內容在外延模塊中選取,分別是《紅樓夢》中的儒家文化、道家文化、中國詩詞文化、中國民俗文化、中國服飾文化、中國飲食文化、中國茶文化、中國酒文化、中國禮制文化、中國家族文化、中國官制文化、中國科舉文化、中國戲曲文化、中國繪畫文化、中國園林文化、中醫文化等。這些內容是立足于中華傳統,讓學生了解、梳理并傳承中國固有人文精粹,從而完成對中國傳統人文知識的積累。第三個部分的內容在輔助模塊中選取,分別是曹雪芹研究與紅樓探佚研究。這兩個方面的內容是立足于中國傳統學術,讓學生了解中國傳統學術范式,從而完成對固有學術模式與學術思想的知識積累。在輔助模塊中選擇內容,還有一個目的是讓學生理解“智者知人”以及“誦其詩,讀其書,不知其人可乎?”的原則。另外紅樓探佚的內容可以激發學生探究其未知的熱情,讓《紅樓夢》作為人文素養課程具有互動性與參與探索性。

參考文獻:

[1]陳維昭.論紅學的邊界性[J].汕頭大學學報,1996 (1).

[2]周汝昌.還“紅學”以學[J].北京大學學報,1995 (4).

[3]劉夢溪.紅樓夢與百年中國[M].北京:中央編譯出版社,2005 (17).

[4]陳維昭.當代紅學的基本構成與主要走向[J].云南藝術學院學報,2004 (3).