銀質針導熱聯合獨活寄生湯治療腎虛督寒型強直性脊柱炎的臨床研究

蘇君 陳美華 謝彬

摘要:目的 觀察銀質針導熱聯合獨活寄生湯口服治療腎虛督寒型強直性脊柱炎(AS)的臨床療效,確定中醫中藥治療AS的最優方法。方法 將本科接診60例AS患者隨機分為2組,觀察組30例行銀質針導熱治療并口服中藥獨活寄生湯,對照組30例采用傳統常規針刺療法,在第2個療程結束后,2組間比較患者VAS評分情況、臨床癥狀改善情況。結果 VAS疼痛緩解率:觀察組71.8%、對照組48.5%,觀察組明顯優于對照組(P<0.05);臨床療效總有效率比較:觀察組96.6%,對照組73.3%,觀察組較對照組具有顯著性差異(P<0.05)。結論 銀質針導熱治療聯合中藥獨活寄生湯口服治療腎虛督寒型AS臨床療效較好,較傳統針刺療法療效確切。

關鍵詞:強直性脊柱炎;銀質針導熱;獨活寄生湯

中圖分類號:R593.23 文獻標志碼:B 文章編號:1007-2349(2018)08-0057-02

強直性脊柱炎(ankylosing Spondylitis,AS)是以骶骼關節和脊柱小關節的慢性炎癥為主要特點的自身免疫性疾病[1]。常見癥狀為晨僵、腰背僵硬或疼痛;屬中醫“風濕病”、“痹證”范疇[2]。現代醫學尚無特效針對性療法及藥物,銀質針導熱聯合中藥獨活寄生湯口服治療AS有較好的療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2016年3月—2018年3月在銀川市中醫醫院骨傷科門診及住院診治,符合納入標準的AS患者中醫辨證屬腎虛督寒型60例。按照就診時間先后隨機分成2組:觀察組30例:男24例,女6例,平均年齡(32.5±3.5)歲,平均病程(42±7.4)月;對照組30例中:男25例,女5例,平均年齡(28.5±2.6)歲,平均病程(37±6.8)月。2組患者在性別、年齡、病程等一般資料,經統計學處理無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 依據強直性脊柱炎診斷標準(1984年修訂的紐約標準)制定以下納入標準:①背痛病程至少3個月,疼痛隨活動改善,但休息不減輕;②腰椎在前后和側屈方向活動受限;③胸廓擴展范圍小于同年齡和性別人群的正常值;④雙側骶髂關節炎Ⅱ~Ⅳ級,或單側骶髂關節炎Ⅲ~Ⅳ級。如果患者具備④并分別附加①~③條中的任何一條,AS即可確診[3]。本研究60例患者有腰背疼痛、晨僵、腰椎活動受限及髖關節活動受限、骶髂部壓痛和(或)叩擊痛、骨盆分離擠壓試驗(+)等表現,中醫臨床癥狀包括有“腎氣虛弱、腰背疼痛”等證屬腎虛督寒,自愿接受相關檢查及治療且有隨訪條件。

1.3 納入標準 ①年齡從18歲~75歲,性別不限;②符合強直性脊柱炎的診斷;③中醫臨床證型辨證屬腎虛督寒型;④能配合研究者完成癥狀、體征及有關病史資料的完整采集,有良好的依從性。

1.4 排除標準 ①年齡小于18歲或大于75歲患者;②中醫辨證不屬于腎虛督寒型患者;③合并有心腦血管疾病、肝腎功能嚴重不全及造血系統疾病的患者;④嚴重脊柱和關節畸形或壞死患者屬治療禁忌者。

1.5 治療方法

1.5.1 觀察組 (1)銀質針導熱治療:根據患者臨床癥狀及疼痛位置,以骶骼、髖部、腰段、胸段、頸段為主要針刺部位分別依次治療。根據骨性標志用紫藥水在治療體表部位標記,依據癥狀選取脊柱椎板、關節突、關節囊和橫突,髂嵴后1/3和髂后上棘內緣;術區常規消毒,鋪無菌巾,進針點用麻醉槍將0.5%利多卡因注射液行表皮浸潤麻醉。根據患者針刺部位肌肉豐厚情況,選用長度為11-17 cm的不同銀質針,依次從各進針點刺入沿著所選治療部位肌肉走向,針尖深達骨膜,引出酸脹等針感。連接銀質針導熱巡檢儀加熱,儀器設定溫度90℃,針接觸的皮膚表面溫度為40℃左右,探頭加熱20 min后關機。術后針孔用無菌紗布壓迫止血,碘伏消毒針孔處,無菌敷料覆蓋針孔。相同部位1周治療1次,不同部位隔日治療,同一部位根據治療效果共治療1次或2次,2周為1個療程,銀質針治療2個療程。(2)基本方藥如下[4]:獨活15g,桑寄生30g,制附子5g,防風12g,細辛3g,秦艽12g,川芎12g,當歸12g,熟地黃12g,白芍12g,桂枝9g,茯苓12g,黨參15g,懷牛膝15g,炒杜仲15g;辨證加減:腎陰虛明顯者,加山藥10 g,山茱萸10 g;腎陽虛明顯者,加官桂6 g,韭菜子10 g;四肢痿軟乏力者,加五加皮10 g,千年健10 g;畏寒怕冷明顯者,加威靈仙10 g,高良姜10 g。銀質針治療同時口服中藥湯劑,每日1劑,分早晚溫服,連續口服5~7 d后復診辨證調整方藥,2周為1個療程,口服中藥治療2個療程。

1.5.2 對照組 用普通毫針針刺加TDP理療燈加熱治療[5]:按頸胸腰椎治療部位不同,依次分別取雙側夾脊穴、懸樞、腰陽關、十七椎、天柱、大椎、陶道、身柱、神道、靈臺、大杼、風門、肺俞、肝俞、脾俞、腎俞、大腸腧、居髎、八髎、鳳池、肩井、合谷、后溪、列缺及委中等穴,采用先瀉后補手法,快速進針,提插捻轉引出酸麻脹甚至放射樣針感,每穴進針后運用手法行針時間不少于30 s,手法結束后給予TDP理療燈加熱患處,每次留針時間40 min,治療1次/日,2周為1個療程,療程結束后可以間隔休息2日,共針刺治療2個療程。

1.6 觀察指標 (1)疼痛強度評分[6]:分別于治療前、治療后1周內采用視覺模擬量表(VAS)對患者疼痛強度進行量化。VAS評估標準:0為無痛,1~4級為輕微疼痛;5~6級為中度疼痛;7~9級嚴重疼痛;10級為劇烈疼痛。按照VAS對患者進行評分,并計算疼痛緩解率((治療前-治療后)/治療前)。

1.7 療效標準[7] 臨床痊愈:表現為臨床癥狀消失,頸腰椎能夠自如活動,關節的腫痛感消失;好轉:為經治療后患者臨床癥狀有所緩解,疼痛感等臨床癥狀減輕;無效:為經治療后患者臨床癥狀沒有任何緩解。

1.8 統計學方法 實驗結果用(x±s)的形式,兩樣本比較采用兩獨立樣本t檢驗(方差不齊用秩和檢驗);計量資料采用卡方檢驗。P<0.05為差異具有顯著性。所有數據處理使用SPSS16.0統計軟件包完成。

2 結果

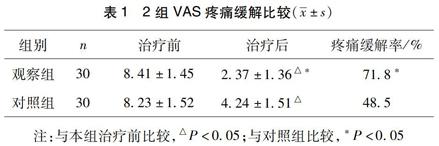

2.1 2組VAS疼痛緩解比較 見表1。

表1 2組VAS疼痛緩解比較(x±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組比較,*P<0.05

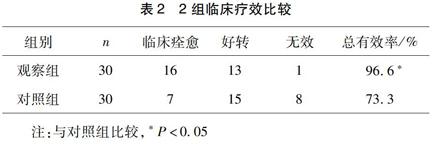

2.2 2組臨床療效比較 2組治療后療效癥狀均優于治療前;總有效率觀察組較對照組具有顯著性差異,P<0.05。見表2。

表2 2組臨床療效比較

注:與對照組比較,*P<0.05

3 討論

中醫認為本病屬“痹證”范疇,涉及“背僂”、“腰痛”等疾病,臨床證型屬正虛邪實、虛實錯雜之證。病機為素體稟賦不足、或調攝不慎、房室不節、風寒濕痰邪內侵筋骨,進而經脈關節筋骨痹阻而發病。獨活寄生湯出自唐代孫思邈的《備急千金要方》,方中寄生、杜仲、地黃、牛膝補益肝腎、強壯筋骨;獨活、細辛、防風、桂枝祛風寒、除濕邪、溫經通脈;秦艽祛風除濕、強筋壯骨;川芎、當歸、黨參、茯苓益氣健脾、補血活血;白芍養陰柔肝、緩急止痛。本方治本兼治標、扶正宜祛邪,補肝腎、補氣血、強筋骨,祛風濕、除寒凝、祛痰瘀、止痹痛,從而確切治療AS。

現代醫學研究認為[8],AS的病理變化主要是關節囊、肌腱以及韌帶在各自骨的附著點發生炎性病變,繼而機體產生疼痛、局部肌肉痙攣、甚至關節僵硬等,在病變過程中可能伴隨炎癥反應發生、免疫功能異常等表現;而肌肉痙攣同時阻礙組織間的血液循環,加重血管痙攣,兩者可以相互影響,最后形成惡性循環。銀質針治療,粗銀針可以進行骨骼肌松解,通過針刺效果改善患部血液供應、松解局部肌肉痙攣,從而達到消除局部炎癥反應的目的[9]。同時,體外巡檢儀恒溫40℃左右加熱產生的熱量通過銀質針,從針尾到深層組織內的針尖,準確傳導至深部病變軟組織,在針尖周圍產生的熱效應,可以促使患部血管擴張、加快血液循環、增加血量供應,使病灶處炎性介質快速消除、增加患部組織營養和氧供,從而使病變軟組織達到吸收、再生的良性循環,在治療后取得良好療效[10~11]。

綜上所述,銀質針導熱治療AS,減輕軀體疼痛、改善機體關節僵硬等緩解癥狀治在表,中藥湯劑獨活寄生湯加減內服益氣血強肝腎、祛風寒濕除痹痛以扶正祛邪治在本;兩種不同治療方法相互配合針藥同用,達到表里同治、標本兼顧的科學預期效果,臨床療效確切、具有明顯優勢,值得臨床推廣運用。

參考文獻:

[1]張波.風濕免疫及內分泌疾病[M].北京:科學出版社,2011:35-37.

[2]趙立書,張高迎,強直性脊柱炎中醫證治思路[J].長春中醫藥大學學報,2016,32(1):64-67.

[3]Greemersm C,Franssen MJ,Van-de-PuttelB.Melhotrexa teinseve reanky losing spondylitis:Anopen study.JRheum-Atol,1999,22(6):1104-1107.

[4]左剛,獨活寄生湯合臭氧水注射治療強直性脊柱炎40例臨床療效觀察[J].中國民間療法,2016,24(2):61-62.

[5]丁永國,張興霞.銀質針聯合臭氧注射治療強直性脊柱炎50例中遠期療效觀察[J].中國疼痛醫學雜志,2015,21(11):876-878.

[6]佟泰鵬,傅立新.強直性脊柱炎的中醫藥治療現狀[J].中華針灸電子雜志,2014,3(2):30~33.

[7]鄧海軍.中醫綜合療法治療強直性脊柱炎的臨床分析[J].中國中醫藥現代遠程教育,2016,14(4):87~88.

[8]陳彬,徐衛東.強直性脊柱炎發病機制與內質網氨肽酶1相關研究[J].中華風濕病學雜志,2012,16(9):636-638.

[9]宣哲仁.軟組織外科理論與實踐[M].北京:人民軍醫出版社,1994,142-143.

[10]王福根.銀質針導熱治療軟組織痛[M].鄭州:河南科學技術出版社,2008:4-8.

[11]丁永國,甄龍龍,張騁,等.銀質針為主治療腰椎間盤突出癥術后復發28例體會[J].中國疼痛醫學雜志,2013,19(8):512.

(收稿日期:2018-04-17)