職業道德教育走出窘境的對策

韋蘭妹

【摘 要】本文分析職業道德教育不能與職業教育同步發展的原因,一是職業道德教育主題模糊,二是職業道德知識碎片化,三是職業道德教育手段落后;提出培養職業道德是職業教育立德樹人的核心,要重新梳理職業道德教育的知識體系使其形成知識的力量,并按行為養成的特點實施職業道德教育。

【關鍵詞】職業教育 立德樹人 職業道德 公共道德

【中圖分類號】G? 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2019)09B-0004-02

近十幾年來,我國職業教育獲得長足的發展。“十一五”期間,以職教攻堅為目標,側重于辦學規模擴大和辦學條件改善;“十二五”期間,以內涵建設為目標,通過示范校建設不僅鞏固了職教攻堅的成果,而且極大豐富了學校內涵建設的內容;“十三五”期間,以質量建設為目標,要通過學校課程設置、改革,全面提高教育質量。

但是,職業道德教育沒有與職業教育獲得同步發展。正像北大教授張啟群說的“中國教育到了最危險的時候,社會道德失去底線,人格教育失敗”。職業道德教育已嚴重滯后職業教育。因此對職業道德教育開展研究,已是當今職業教育的頭等大事。

一、職業教育立德樹人的核心是培養職業道德

2015 年末,教育部《關于深化職業教育教學改革全面提高人才培養質量的若干意見》(教職成[2015]6 號)提出以提高教育質量為未來 5 年教育改革發展的核心任務。改革的目標是實現六個轉變,其中第 3 個轉變是培養目標的轉變:從專注職業技能向立德樹人全面發展轉變。之前中職教育改革的指導思想是“突出職業性”,這從所執行的教學文件到評價學生的“雙證”考試,無一例外關注的都是學生的應知和應會,至于職業道德教育被邊緣化了。針對這個癥結,2018 年初,教育部把中職教育改革的指導思想定位在“突出教育本性的職業教育”,明確今后一個時期“以立德樹人為根本,以服務發展為宗旨,以促進就業為導向”作為我國職業教育的改革創新的指導思想。讓職業教育回歸教育的本質,把育人作為根本目的,將促進人的身心全面發展作為職業教育的辦學方向。

職業道德,是員工在履行本職工作中所遵循的行為規范和準則的總和(包括職業習慣和職業行為)。職業道德蘊含在職業能力中,職業能力,可分為專業能力和公共能力(即專業之外的能力),與專業能力對應的道德是具體的職業道德(如,崗位標準和行為規范);與公共能力對應的道德是可遷移的、跨職業的公共道德(如,誠實守信、敬崗愛業等)。

職業教育立德樹人的核心是培養學生具有完整的職業道德實踐能力。當下,我國職業院校傳統的政治課(德育)有兩個現象,有悖學生職業道德實踐能力的形成:一是教學內容重公共道德知識的傳授,輕具體道德行為的養成。試問,我們有多少政治課(德育)老師了解所教學生所學專業的崗位標準和行為規范?知之者甚少,能夠把公共職業道德和具體職業道德融為一體的更是鳳毛麟角。二是教學評價重卷面考試,輕道德行為考核。學生的德育成績來源于政治課的卷面考試,客觀導向讓學生死記硬背概念知識而忽略行為養成習慣。

據此,我們在校領導的大力支持下,根據培養學生具有職業道德實踐能力的要求,對傳統政治課(德育)教學進行調整。一是要求專業課、政治課教師互相熟悉公共職業道德和具體職業道德的相關知識、教學目標等,并在實操課中積極引導學生,將公共職業道德和具體職業道德教育貫穿于實訓、實習過程中。要求政治課教師與專業課教師每學期互相聽課、觀摩兩節課以上,增強了解,以便在各自的教學中把公共職業道德和具體職業道德教育交叉融合。用具體的職業道德要求去豐富公共職業道德的內涵,用公共職業道德去闡述具體職業道德的本質,兩者互為條件,相得益彰,改變以往枯燥無味從概念到概念的教學方式。二是改變德育考評方式,將傳統的德育課考試分解為德育課教師進行理論考試,專業實踐課教師結合學生日常執行專業工作崗位標準和行為規范的具體表現給予職業道德評價,兩者各按 50% 相加得出德育課的最終成績。據專業課教師反映,改變評價方式后,學生在課中進行實際操作時動作更規范,更注重細節了。這種以真實的工作崗位標準和行為規范來嚴格要求和反復訓練的方法,重在行為養成的評價,這也是世界“工匠之國”德國和日本的經驗。

二、重新梳理職業道德教育的知識體系

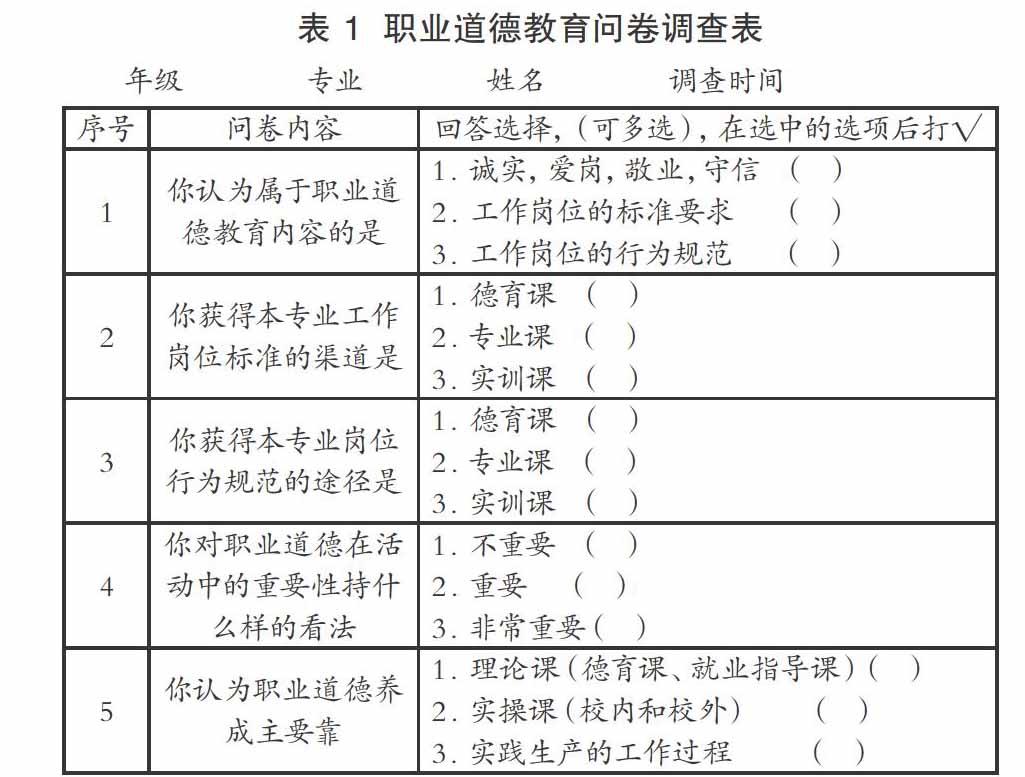

現行我國中職學校的職業道德教育,主要是通過政治課(德育課)、就業指導課、主題班會和專場報告會等形式完成。據我們近期對全校三分之一學生進行抽樣調查(如表 1 所示,見下頁),有 80% 以上的學生不知道“崗位標準”“工作規范”屬于職業道德教育的范疇,政治課對學生獲得“崗位標準”和“工作規范”的知識幫助幾乎為零;還有相當一部分學生對職業道德在職業活動中的重要性認識不足,視為“不重要”的選項。由此可見,現行職業道德教育的途徑和方法的教育效率還是比較低的。

造成職業道德教育尷尬的窘境,直接原因是傳授給學生的職業道德知識呈現碎片化。長期以來,受“學科授課制”的影響,教師都習慣按學科體系向學生傳授知識。但職業道德卻是工作崗位所遵守的行為規范和崗位標準,學科知識對其而言是碎片化,形成不了知識的力量。針對這一癥結,首先,改變了傳統的政治(德育)課老師單一關門備課模式,采用有班主任、實訓老師和校外“頂崗實習”的帶隊師傅參加的集體備課模式。大家根據職業活動規律和行為養成特點,系統地梳理職業道德知識體系。其次,修改和完善德育教學計劃和大綱。從三個方面徹底改變傳統教學計劃大綱理論脫離實踐的弊端:一是時間方面,教學計劃大綱分別在一年級的專業觀摩、二年級的校內實訓、三年級的“頂崗實習”的教學設計上,增加職業道德教學所需的時間;二是空間方面,教學計劃大綱把理論教室和生產實訓融合在一起,互為補充、相得益彰;三是內容方面,教學計劃大綱把德育知識和專業工作崗位標準、行為規范有機融合,讓公共職業道德和具體職業道德形成知識體系。最后,利用青少年模仿性強的特點,結合學生的專業工種選擇教學內容,收入操守職業道德的典型案例,讓榜樣的力量感召和影響學生。

三、按行為養成的特點實施職業道德教育

長期以來,我們學習的課程都是按學科設置的,強調知識的系統性、邏輯性。對應的學習方法都是從認知事物開始,隨著對認知事物的不斷深入便有了情感體驗,情感體驗得到升華產生行動的欲望,行動過程是需要克服困難、戰勝挫折的,因此需要意志力去支撐。心理專家把其概括為“知、情、意、行”的四個心理過程。從小到大,這個學習規律伴隨著我們在知識的海洋里不斷學習成長,但同時也固化了我們的學習心理,習慣于把所有的學習都是從認知活動開始。現行中職學校的職業道德教育就是例證:在教學安排上,職業道德教育的理論和實踐是分開的,先是政治課(德育課)的理論教學,后是生產實訓的實踐教學。學習心理學認為,人的學習效果與學習的感官數有正相關的關系,參與學習的感官數量越多,學習效果越好。北京師范大學趙志群博士在介紹德國“雙元制”培訓上的發言說過,倘若人始終處于最佳學習狀態,參與學習的感官分別是“聽+看+做”,對應的學習效果是“30%+50%+90%”。但長期以來學科授課模式,已經固化了我們認知事物的習慣,幾乎所有的認知都是從概念入手的,參與學習的感官僅限于“聽”,到后來生產實訓的“看”和“做”,已經在時間和空間上距離“聽”很遠了,其教學效率低下也就不足為奇。問題出在完全忽視職業道德教育具有行為養成特點,職業道德教育不能脫離真實的職業活動環境。日本是全世界環境干凈,資源利用率高的國家之一,其國民垃圾分類存放的行為習慣就是從小培養的。日本小孩從幼兒開始,父母就訓練和指導他們進行垃圾分類,到小學已經可以把垃圾分類做到極致(飲料瓶回收時拆分成瓶蓋、瓶體和瓶體上貼的商標三部分),至于“保護環境、節約資源”的知識理念那是年齡更大一些才形成的。

正反兩方面的案例給了我們啟示:一是“知、情、意、行”的學習心理過程的順序是動態變化的,學習的心理發生順序與學習內容、方式有莫大關系;二是行為養成教育,從行為指導入手,教學效果更好,教學效益更高。在我們對畢業生的問卷調查中,當問到“職業道德養成”的途徑時,幾乎 100% 的學生都選“真實生產的工作過程”。

綜上所述,要從根本上改變職業道德教育的現狀,使其形成力量,任重道遠。所幸的是,“十三五”期間,教育部大力推行的“現代學徒制”的課程改革,為職業道德教育回歸行為養成、走出窘境帶來了契機。

(責編 盧建龍)