易地扶貧搬遷農戶可持續生計評價研究

紀玉昭 梅淑元 蔣健

摘要:易地扶貧搬遷農戶可持續生計的影響因素諸多,部分貧困人口在搬遷之后仍然處于貧困線邊緣,若無法迅速融入城鎮,極有可能陷入返貧的困境。本文通過借鑒可持續生計分析框架,構建易地扶貧搬遷農戶可持續生計指標體系,對平江縣進行實地調研,對其可持續生計水平進行評價。從搬遷后總體效果來看,此次易地扶貧搬遷效果良好,搬遷人口的低可持續生計發生率僅有27,37%,農戶搬遷后基本實現了可持續生計;從搬遷農戶生計資本總量來看,不同可持續生計水平的搬遷農戶的人力和自然資本差異顯著;從搬遷農戶生計資本結構來看,搬遷后農戶的生計資本以物質和人力資本為主,其他資本占比相對較低,說明除政府出臺相關政策外,搬遷農戶獲得更強的自我發展能力對于實現可持續生計尤為重要。

關鍵詞:精準扶貧 生計資本 易地扶貧搬遷 農戶 可持續生計

一、引言

2015年12月8日,我國國家發改委等五部門聯合發布《“十三五”時期易地扶貧搬遷工作方案》提出明確用5年時間對“一方水土養不起一方人”地方的貧困人口實施易地扶貧搬遷,力爭在2020年以前完成1000萬貧困人口的搬遷任務,幫助他們實現與全國人民同步進入全面小康社會[1]。由于貧困戶整體上存在學歷低、職業技能差、年齡偏大等特點,所以其收入來源往往主要來自于農業生產和農地生活。但是,安置地為城鎮的易地扶貧搬遷戶距自己原有耕地較遠,安置地到其耕地道路難行,無法繼續從事農業生產,原有生計方式發生變化,部分貧困人口在搬遷之后仍然處于貧困線邊緣,若無法迅速融入城鎮,極有可能陷入返貧的困境[2]。因此,關于易地扶貧搬遷農戶可持續生計問題的研究,對我國鄉村精準扶貧戰略的實施和全面小康社會的建成具有重要的指導意義。

目前國內外許多學者對于易地扶貧搬遷的研究多集中在:搬遷前后農戶的生計資產和生計策略的對比研究,搬遷后農戶的適應力分析、移民生計轉型困境及對策研究等方面,對安置區為城鎮的搬遷農戶可持續生計問題的研究較少。同時,有關易地扶貧搬遷安置之后原有土地的流轉狀況、農戶生計是否發展的研究也不多。從部分城鎮失地農戶搬遷后的結果來看,Vista B M等[3]進行了土地改革制度對農戶可持續生計影響的實證研究,發現制度的執行對農戶生計的可持續沒有顯著作用。而陳勝東等[4]發現搬遷農戶前后生計資本顯著提高,移民能有效增加搬遷農戶的物質和社會資本。汪磊和汪霞[5]對比分析了搬遷農戶生計資本前后的變化及對農戶增收的貢獻,發現搬遷后農戶生計資本增量提升,結構也更均衡。有關搬遷后農戶可持續生計問題的的政策建議,葉青和蘇海[6]認為只有通過多元行動主體共同參與政策實踐才能提升易地扶貧搬遷政策的執行效果和貧困農戶的參與度。葉菁菁等[7]認為政府應加強農村教育和培訓,提供更多非農就業機會為搬遷農戶服務。

易地扶貧搬遷的基本要求是“搬得出、能發展、穩得住”,核心是“能發展、穩得住”,而想要實現核心的要求,就必須解決農戶可持續生計問題。本文以易地扶貧搬遷農戶為主體,研究其在搬遷后的可持續生計發展狀況,并通過實地調查發現其存在的問題與需求。另外,本文通過可持續生計分析框架,構建了生計資本的具體測度指標,利用農戶調查數據進行“生計五邊形”的具體測度可以較為準確地分析出易地扶貧搬遷農戶可持續生計結果,相關結論則為易地扶貧搬遷后續問題的解決提供了重要經驗。

二、易地扶貧搬遷農戶生計資產測算

(一)理論框架與指標選取

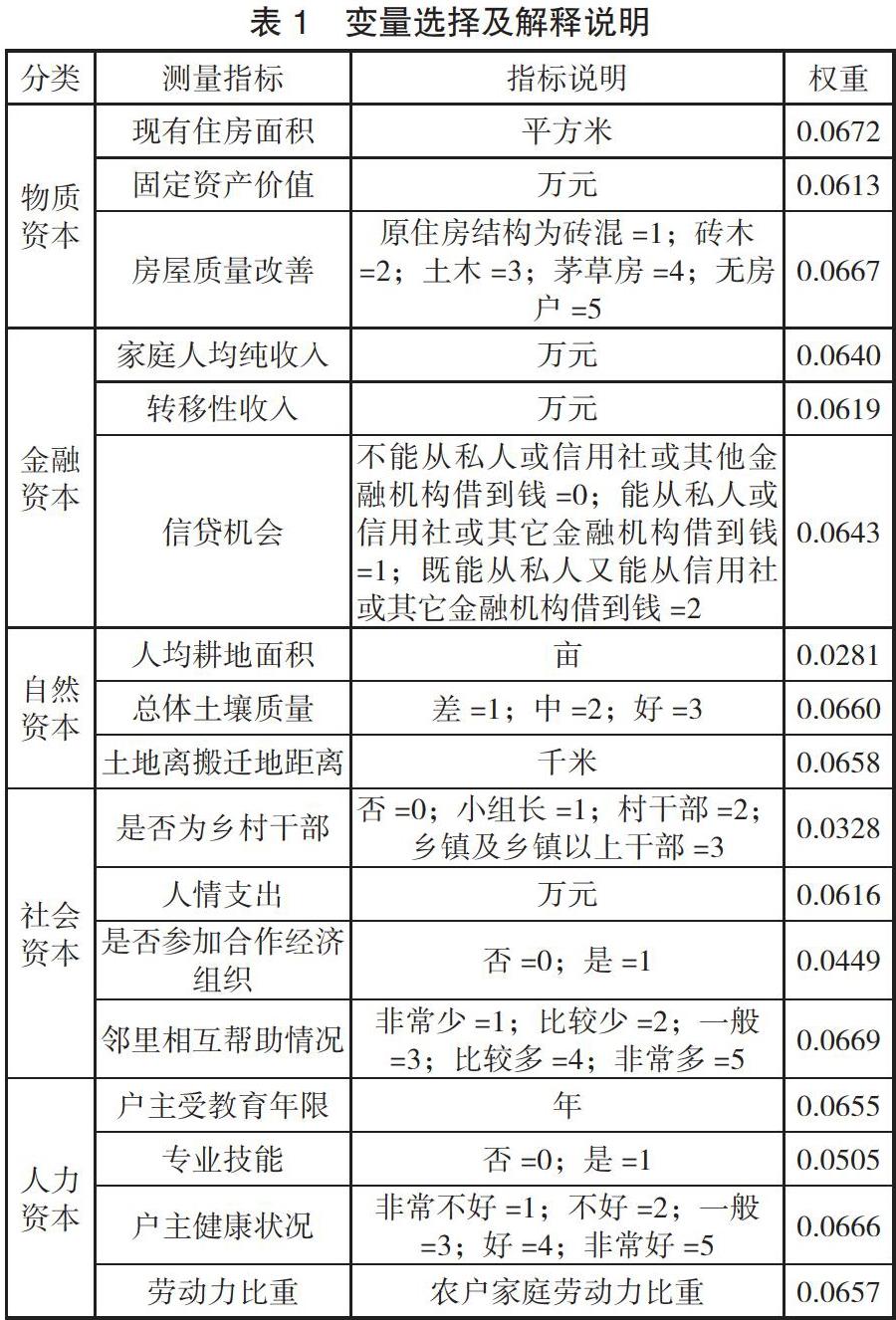

搬遷農戶的可持續生計是指農戶易地扶貧搬遷后個人或家庭所擁有和獲得的、可以用于生存和改善生活狀況的能力、資產的集合。本文參考英國國際發展署(DFID)可持續生計分析框架的資本分類維度,結合實地調研將農戶可持續生計資本分為物質、金融、自然、社會和人力資本,并選取相關指標對農戶可持續生計發展水平進行測度。本文采用現有住房面積、固定資產價值和房屋質量改善等3個指標來衡量搬遷農戶的物質資本,其中固定資產價值包括交通工具價值、農用生產機械價值、家用電器價值和家具價值,現有住房面積參照《平江縣易地扶貧搬遷實施細則》根據農戶家庭人口數獲得。本文將戶主受教育年限、戶主專業技能、戶主身體健康狀況和家庭勞動力比重等4個指標作為標準來測量人力資本,以此反映農戶搬遷后為達到理想的生計目標而能夠采用的生計手段。本文以家庭人均耕地面積、總體土壤質量和土地離搬遷地距離等3個指標來衡量自然資本,反映貧困農戶自然資源的貧富差距使其可持續生計面臨的風險和不確定性的程度。本文以家庭人均純收入、獲得信貸的機會以及轉移性收入等3個指標等衡量金融資本,其中信貸機會包括是否能從私人、信用社或機構借取需要的資金。社會資本是人們為了達到其生計目標所利用的社會資源[8],本文以是否為村干部、人情支出、是否加入合作經濟組織、與鄰里街坊之間相互幫助情況等4個指標來衡量社會資本對農戶可持續生計的影響。為了重點考察不同生計資本對貧困農戶搬遷后可持續生計的影響,具體說明見表1。

信貸機會 不能從私人或信用社或其他金融機構借到錢=0;能從私人或信用社或其它金融機構借到錢=1;既能從私人又能從信用社或其它金融機構借到錢=2 0.0643

自然資本 人均耕地面積 畝 0.0281

總體土壤質量 差=1;中=2;好=3 0.0660

土地離搬遷地距離 千米 0.0658

社會資本 是否為鄉村干部 否=0;小組長=1;村干部=2;鄉鎮及鄉鎮以上干部=3 0.0328

人情支出 萬元 0.0616

是否參加合作經濟組織 否=0;是=1 0.0449

鄰里相互幫助情況 非常少=1;比較少=2;一般=3;比較多=4;非常多=5 0.0669

人力資本 戶主受教育年限 年 0.0655

專業技能 否=0;是=1 0.0505

戶主健康狀況 非常不好=1;不好=2;一般=3;好=4;非常好=5 0.0666

勞動力比重 農戶家庭勞動力比重 0.0657

(二)數據來源

平江縣,位于湖南省東北部,全縣總人口111.61萬人,總戶數32.38萬戶,截至2017年年底建檔立卡貧困戶44280戶154730人,貧困發生率達13.9%。其中易地扶貧搬遷12714戶41065人,占到總建檔立卡戶數28.7%,且易地扶貧搬遷農戶縣城安置比重居湖南省首位,是研究易地扶貧城鎮搬遷農戶可持續生計的極佳樣本縣。團隊于2018年3月至平江縣展開問卷調研,在平江縣扶貧搬遷戶安置地與搬遷農戶進行接觸、提問和走訪,總共發放問卷200份,實收179份,其中有效問卷179份,問卷的回收率為89.5%。

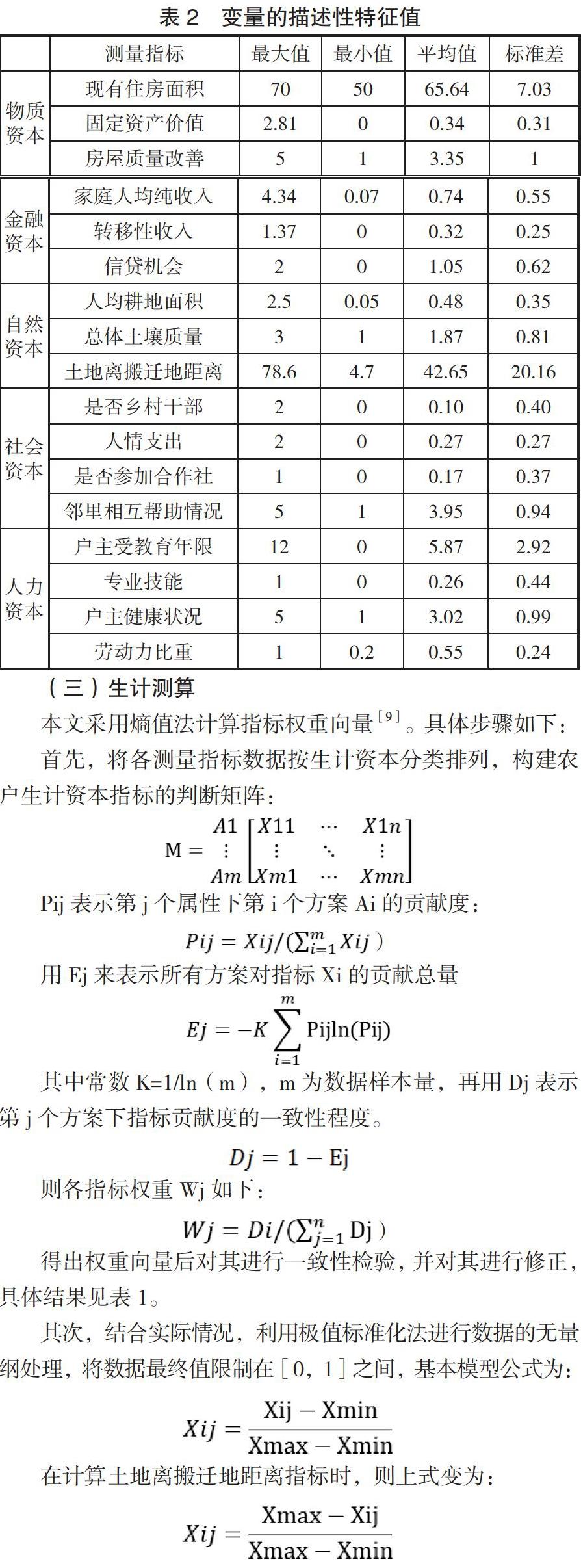

根據易地扶貧搬遷調查數據,運用Excel軟件,針對影響變量進行描述性特征分析,主要變量的特征值和取值范圍見表2。

(三)生計測算

本文采用熵值法計算指標權重向量[9]。具體步驟如下:

首先,將各測量指標數據按生計資本分類排列,構建農戶生計資本指標的判斷矩陣:

Pij表示第j個屬性下第i個方案Ai的貢獻度:

用Ej來表示所有方案對指標Xi的貢獻總量

其中常數K=1/ln(m),m為數據樣本量,再用Dj表示第j個方案下指標貢獻度的一致性程度。

則各指標權重Wj如下:

得出權重向量后對其進行一致性檢驗,并對其進行修正,具體結果見表1。

其次,結合實際情況,利用極值標準化法進行數據的無量綱處理,將數據最終值限制在[0,1]之間,基本模型公式為:

在計算土地離搬遷地距離指標時,則上式變為:

對于該樣本生計資本總量的計算,本文采用計算生計五邊形面積的方法來測算該地可持續生計水平,具體方法為分別對第i個搬遷農戶五個生計資本分類的指標進行加權求和得到單項綜合得分a,b,c,d,e,任意兩個維度之間的夾角為α(α=360°/5),這個生計五邊形面積為:

因5種生計資本的排序方式不同會導致面積的計算結果不同,所以選擇對所有生計五邊形的面積取平均,最終得到生計資本綜合值的計算公式:

三、結果與分析

(一)可持續生計水平分類

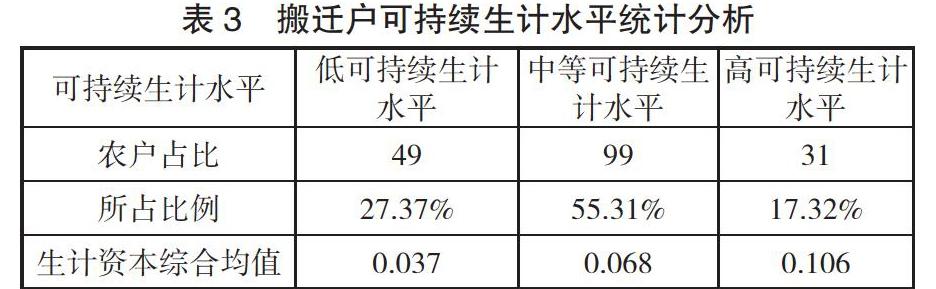

通過SPSS20.0數據處理軟件,根據農戶生計資本綜合值采用離差平方和聚類分析法將農戶可持續生計水平分為低、中、高3種類型。單因素方差分析表明農戶可持續生計水平3種類型之間存在顯著差異,且P-value值為0.00小于0.05,方差分析的有效性較好。具體統計分析見表3。

由數據可知,搬遷后27.37%的農戶仍處于低可持續生計水平,55.31%的農戶達到中等可持續生計水平,17.32%的農戶達到高可持續生計水平,基本實現真正意義上的可持續生計。從搬遷后總體效果來看,此次易地扶貧搬遷效果良好,搬遷人口低可持續生計發生率僅有27,37%。而針對這27.37%低可持續生計水平農戶,可以詳細了解其可持續生計水平低的原因,針對每一戶不同的問題制定相應的幫扶措施,切實保證精準扶貧過程中不落下一個人民群眾。針對中、高等可持續生計水平的搬遷農戶,應根據實際情況建立相應的社會保障制度,保障范圍覆蓋所有搬遷農戶。

(二)生計資本總量差異分析

由表4可知,從生計資本的綜合值來看,與該地所有搬遷農戶的平均生計資本綜合值相比:

一是低可持續生計水平搬遷農戶的各類生計資本綜合值相對較低,其中物質資本差距最小,自然和人力資本差距較大。且與其他可持續生計水平的搬遷農戶相比,其各類資本綜合值同樣較低,其中物質資本與高可持續生計水平農戶相差最小,人力資本存量相差最大,如戶主受教育年限少3.789年、專業技能指數低0.402、戶主健康狀況指數低1.142等,說明搬遷后貧困戶住房面積和房屋質量等方面改善效果顯著,但由于其自身文化程度低、身體健康條件差等因素導致其難以實現高水平的可持續生計。

二是中等可持續生計水平搬遷農戶各生計資本綜合值較為接近,其中自然資本存量與平均水平相差最大,高出平均值0.008,但與高可持續生計水平農戶相比,其人力資本存量相差最大,如戶主受教育年限少2.1年,專業技能指數低0.201、家庭勞動力比重低0.055等,由此可知提升人力資本存量有利于其實現更高水平的可持續生計。

三是高可持續生計水平搬遷農戶的各類生計資本綜合值相對較高,各資本綜合值均高于平均各資本綜合值,其中物質資本差距最小,人力資本差距最大,說明對于高可持續生計水平農戶而言,其原有住房面積、固定資產和房屋質量相對較高,所以物質資本提升對其總體生計資本的提升不明顯,而其受教育程度、自身技能、健康狀況等指標相對較高,說明人力資本對于可持續生計水平的影響相對較大。

(三)生計資本結構差異分析

由表4可知,從各資本分類所占總體比重來看:

一是低可持續生計水平農戶的物質、金融和社會資本占比均高于平均水平,自然和人力資本占比低于平均水平。另外,與高可持續生計水平農戶相比,其物質資本占比較高,自然和人力資本占比較低,說明想要提升其可持續生計水平必須提升其自然和人力資本存量來增強其自我發展的能力。

二是中等可持續生計水平農戶物質和人力資本占比最大,除自然資本外,中等可持續生計水平農戶各類生計資本占比均低于平均農戶生計資本占比,其中金融資本相差最大,如家庭人均純收入低587.549元,說明收入對于可持續生計水平的提升有一定的阻滯作用,需要更多的就業機會和更高的工資水平來實現更高水平的可持續生計。

三是高可持續生計水平農戶物質和人力資本占比最大,且除物質資本占比低于平均水平外,其余生計資本占比均高于平均水平,印證了對于高可持續生計水平農戶而言,物質資本對其可持續生計作用弱,而人力資本較為重要。

四、結論和政策建議

本文通過借鑒可持續生計分析框架,構建易地扶貧搬遷農戶可持續生計指標體系,對平江縣進行實地調研,通過數據分析對其可持續生計水平進行評價,研究結果顯示:從搬遷后總體效果來看,此次易地扶貧搬遷效果良好,該地農戶在搬遷后基本實現了可持續生計;從搬遷農戶生計資本總量來看,不同可持續生計水平的農戶在生計資本存量上有顯著的差異,其中人力和自然資本存量差距較大;從搬遷農戶生計資本結構來看,搬遷農戶的生計資本以物質和人力資本為主,其他資本比重相對較低,說明除政府出臺相關政策外,搬遷農戶獲得更強的自我發展能力對于實現可持續生計尤為重要。因此從推動城鎮化,逐步實現搬遷農戶高可持續生計水平角度,應給予搬遷農戶更有針對性的政策支持。

基于以上研究結果,提出如下建議:

首先,提升搬遷農戶人力資本如農戶專業技能、身體健康狀況等,有利于實現更高水平的可持續生計,因此可以構建城鎮搬遷戶再就業機制,通過加強職業教育或職業技能培訓等措施,提升其就業能力,完善城鎮搬遷戶社會保障機制,社會保障范圍應覆蓋所有城鎮搬遷戶,從而實現其生活風險規避。

其次,收入是實現搬遷農戶可持續生計的關鍵,要可以通過提高其土地補償費標準,設計多樣化的補償方案,安排搬遷農戶參與項目施工建設或社會公益崗位等,給予其非農本地就業的機會。

第三,易地搬遷城鎮安置是一種城鎮化形式,應及時引導和轉變搬遷農戶的思維和發展方式,使其逐步融入城鎮生活節奏,因此要降低自然資本對其可持續生計的影響,對于其原有耕地,應鼓勵和引導其進行土地流轉和宅基地復墾,發展現代農業,推動城鄉現代化。

參考文獻:

[1]國家發展和改革委員會出臺全國“十三五”易地扶貧搬遷規劃[J].中國產經,2016(10):52-57.

[2]何得桂,黨國英.西部山區易地扶貧搬遷政策執行偏差研究——基于陜南的實地調查[J].國家行政學院學報,2015(06):119-123.

[3]Vista B M,Nel E,Binns T.land,landlords and sustainable livelihoods:The impact of agrarian reform on a coconut hacienda,in the Philippines[J].Land Use Policy,2012,29(1):154-164.

[4]陳勝東,蔡靜遠,廖文梅.易地扶貧搬遷對農戶減貧效應實證分析——基于贛南原中央蘇區農戶的調研[J].農林經濟管理學報,2016,15(06):632-640.

[5]汪磊,汪霞.易地扶貧搬遷前后農戶生計資本演化及其對增收的貢獻度分析——基于貴州省的調查研究[J].探索,2016(06):93-98.

[6]葉青,蘇海.政策實踐與資本重置:貴州易地扶貧搬遷的經驗表達[J].中國農業大學學報:社會科學版,2016,(5):64-70.

[7]葉菁菁,王文爛.福建省“造福工程”成效探討——基于搬遷農戶生計資本的視角[J].發展研究,2016,(2):79-84.

[8]代富強.農戶生計可持續性評價理論解析及指標體系構建[J]《湖北農業科學》,2015,54(2):497-501.

[9]劉自強,李靜,董國皇,何瑞娟.農戶生計策略選擇與轉型動力機制研究——基于寧夏回族聚居區451戶農戶的調查數據 [J].世界地理研究,2017,26(06):61-72.

[10]劉偉,徐潔,黎潔.易地扶貧搬遷農戶生計適應性研究——以陜南移民搬遷為例[J].中國農業資源與區劃,2018,39(12):218-223.

(作者單位:湖南農業大學經濟學院)