新工科背景下學生核心能力培養路徑研究

郭丹

摘 要:經過四次工業革命后,高等工程教育領域已將培養新型工業人才作為己任,從中深刻領悟新工科的實質內涵,了解新工科未來的發展應用領域,掌握新工科學生核心素養內容,從而探索學生核心能力培養路徑,為社會發展需求提供服務。

關鍵詞:新工科;可持續發展;核心能力;科學施教

中圖分類號:G64 文獻標識碼:A

文章編號:1673-9132(2019)08-0013-02

DOI:10.16657/j.cnki.issn1673-9132.2019.08.009

一、新工科內涵

新工科,“工科”是實質內容,“新”是發展取向,不僅要把握好這個“新”字,而且還不能脫離“工科”本質。為了培養未來多元化、創新型卓越工程人才,需要深入理解新工科內涵,主要包含以下三個方面。

(一)塑造新的理念

創新帶動發展,其根本作用在于挖掘和探索世事不斷變化的未知,走在變化發生之前。新工科的教育新理念就是要積極應對變化,引領創新,創造應對不斷變化時態下的教育模式和教育體系,以培養適應時代變化的卓越工程人才。另外,高等教育是人才儲備、科技生產和創新動力的重要節點,而工程教育更是人才、技術和產業的重要紐帶,因此,新工科必須肩負起為民造福、塑造未來的使命,成為推動經濟社會發展的主導力量。

(二)提出新的要求

目前我國處于工業2.0補課、工業3.0普及和工業4.0示范的并行發展階段,因此新工科對人才培養提出更高的要求,即培養復雜多樣、多元化的工程人才,來滿足和健全產業對接過程中從研發設計、加工生產、銷售管理和多方位服務的需求。另外,從教育自身角度來說,也需重新確定專、本、碩、博各種層次的培養目標,從而構建以適應產業變化和調整需求的供給機制。

(三)開拓新的途徑

首先,新工科兼有繼承和創新的雙重使命,既要追溯工程教育誕生的傳統優勢和歷史積淀,又要面向未來不斷改革創新的國際競爭、國民經濟和生態系統,因此新工科高等教育必須培育出深厚工科基礎、解決工程難題和綜合人文素養的出色工程人才。其次,新工科具有交叉與融合的突破特點,很多重大工程和核心技術卓越成果的創作大多來源于學科交叉的研究與創新。再次,新工科發揮協調與共享的共建作用,通過協調提升專業結構調整和人才培養質量,借用共享推廣優質教育資源和內外優勢互補。

二、新工科發展趨勢

(一)大數據

在計算能力不斷提高的形勢下,研究者逐步研究和完善一種新的數據模式——大數據。它是一種跨學科領域的科學方法,借助數據分析和數據挖掘等相關方法,提高了人們收集和評析數據的能力,解決了以前難以應對的研究課題。

(二)納米技術和3D打印材料

納米技術給人類和社會帶來的影響極其廣泛,從人類穿的衣服、使用的電池到癌癥的治療,以及測試環境污染、應對全球變暖等都能提供有效的解決方案,并使大數據作用發揮更大。3D打印技術與制藥和生物材料相結合,應用到航空航天、生物科學、電子能源和汽車等領域,讓“天馬行空”變成現實。

(三)互聯網和物聯網

互聯網經過幾十年的發展,使研究人員和用戶滿足了實時交流、查詢搜索及上傳下載等共享信息的要求。對互聯網而言,我們經常會說到Web開發技術、搜索引擎技術、移動技術等,而只有物聯網技術,將電子、通信、計算機三大領域的技術融合起來,在互聯網的基礎上,經過感知識別層、網絡構建層、服務管理層和綜合應用層實現物物相連。

(四)可持續發展

當前以經濟、社會、生態為內容的可持續發展,出現了資源減少和能源消耗日益嚴重的問題。改變“高投入、高消耗、高污染”的傳統生產方式,滿足以人的生存、享受、康樂和發展為中心,恢復和維持生態系統的平衡、穩定和正常運轉,需要提升工程領域的創新水準,以確保技術、產品和環境更具有可持續性。

三、新工科學生核心能力[1]

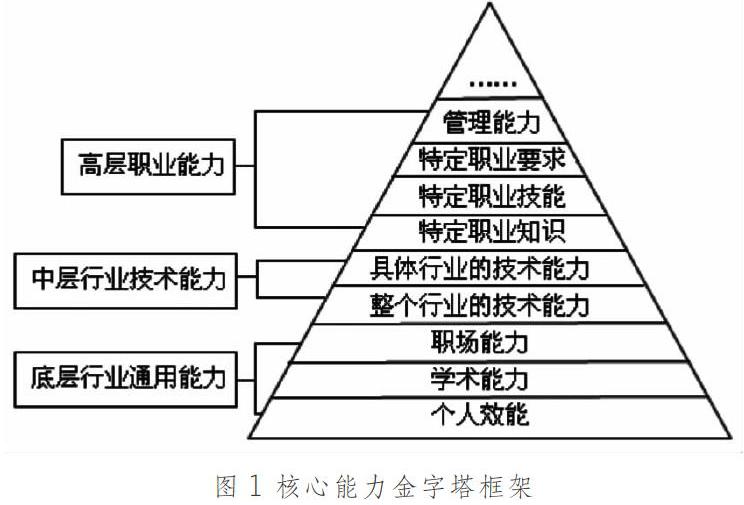

新工科學生核心能力應包含個人效能、知識能力、學術能力、技術能力和社會能力五大方面,以此構成核心能力金字塔框架(如圖1)。

四、新工科學生核心能力培養路徑

(一)構建核心能力模型

在各個國家對深度學習和工科技能進行了分析研究之后,提出衡量新工科學生核心能力是以21世紀的技能為重要根據,以此建立核心能力模型。該模型涉及認知、內省和人際三個方面(如圖2)。目前,企業和商業強烈要求工程專業的學生應具有“21世紀的技能”,由此推動高等工程教育進行教學模式的轉變,即培養學生具有有效合作交流、判斷決策思維、自我管理創新、系統分析調節等技能。

(二)完善核心素養改進體系

完善“以學生為中心”的培養質量改進體系,著力于培養目標、課程體系、畢業要求這三方面的改進[2],并堅持評價、機制和改進三要素。首先,評價是基礎,做到評價精準、數據有效、分析到位。其次,機制是保障,要做到規范流程、明確職責、保證持續性。再次,改進是目標,做到以評為據、改得有理,而不是憑經驗和意見[3]。

(三)普及科學施教

要以計算學科方法學的知識內容為載體,向新工科學生傳授解決復雜工程問題的思想、方法和技能,徹底擺脫面向課程的教育,全面普及面向產出的教育。其中,強化實踐創新創業能力極其重要,緊跟科學技術的更新與發展,引導學生加強社會關注,不斷推進產學合作育人。例如,各類學科的國家級或省級的大學生設計大賽目的就是激發自己的潛能,綜合運用學識,以社會需求為創意選題,從而服務于社會。

參考文獻:

[1]周開發,曾玉珍.新工科的核心能力與教學模式探索[J].重慶高教研究,2017(3):22.

[2]鐘登華.新工科建設的內涵與行動[J].高等工程教育研究,2017(3):1.

[3]蔣宗禮.本科工程教育:聚焦學生解決復雜工程問題能力的培養[J].中國大學教學,2016(11):27.