父母陪同兒童局麻圍術期護理質量管理

孫巾杰,張國峰,董曉輝,安 靜*,孫宇航

(1.冀中能源峰峰集團有限公司總醫(yī)院,河北 邯鄲 056200;2.河北工程大學附屬醫(yī)院,河北 邯鄲 056002)

父母陪同兒童局麻圍術期護理質量管理

孫巾杰1,張國峰1,董曉輝2,安 靜2*,孫宇航2

(1.冀中能源峰峰集團有限公司總醫(yī)院,河北 邯鄲 056200;2.河北工程大學附屬醫(yī)院,河北 邯鄲 056002)

目的 探討提高圍手術期高質量護理的獲得方法及其高質量護理在父母陪同兒童手術的圍手術期在降低兒童及其陪同父母焦慮的程度,提高滿意率方面的作用。方法 制定項目護理質量管理的組織結構、目標和標準,并通過對比研究觀察護理質量評分與兒童及其陪同父母焦慮、滿意度之間的關系。結果 實施護理質量管理的研究組比未實施護理質量管理的對照組護理評分存在統計學差異;研究組兒童及其父母的術后焦慮程度低于對照組;研究組父母手術滿意度高于對照組。結論 圍術期高質量護理能夠放大父母陪同降低兒童及其陪同父母焦慮程度的作用,能夠提高陪同父母的滿意率,能夠降低術中突發(fā)/意外事件的發(fā)生率。

父母陪同;圍手術期;護理質量;焦慮

焦慮是兒童及其父母在兒童圍手術期內的常見現象,父母陪同能夠降低兒童及其父母的圍術期焦慮。我們在早期的研究中探討過護士在父母陪同圍術期的角色定位,在隨后的研究中對父母陪同情況下圍術期護理質量進行了控制與管理[1]。我們發(fā)現,圍術期高質量護理能夠放大父母陪同的降低兒童及其陪同父母焦慮的程度,現報道如下。

1 項目護理質量管理的實施方法

1.1 項目護理質量控制組織結構

護士長總負責本項目護理質量的監(jiān)控工作,與其他3名高年資護師組成父母陪同兒童圍術期項目護理質量控制小組。

1.2 制訂護理質量管理的目標

本項目護理質量管理的目標在于:制定合適的質量控制標準,提高護理過程中的專業(yè)護理內涵,提高各環(huán)節(jié)及整體護理質量,進而提高醫(yī)療服務治療。

1.3 制訂護理質量管理的標準

1.3.1 環(huán)節(jié)質量控制標準

內容主要包括術前健康教育質量標準、術中患兒固定及陪同父母參與質量標準、術中對高風險時間點預先判斷并告知的質量標準、術后心理疏導質量標準、術后健康教育質量標準等。

1.3.2 結果質量控制標準

內容主要包括術前術后兒童焦慮程度差值、術前術后陪同父母焦慮程度差值、術中陪同父母違反無菌操作等手術室要求事件的發(fā)生率、護理缺陷事故發(fā)生率、陪同父母的滿意率、術后健康教育知識點知曉率等。

1.3.3 術中突發(fā)/意外事件管理質量控制標準

內容主要包括對突發(fā)事件預判成功率、及時成功處置率等。

2 研究對象與方法

2.1 研究對象納入標準:

患兒4~6歲,患兒及其陪同父母健康狀態(tài)為美國麻醉師協會體格狀態(tài)Ⅰ~Ⅱ級,患兒及其父母均無精神類疾患病史,患兒至少由父母中一人陪同就診。

排除標準:兒童既往有手術、牙科就診或者其他侵入性檢查、操作病史,父母存在聽力、語言能力障礙,父母及兒童存在表達障礙。

2.2 圍術期焦慮的量化工具

量化兒童焦慮程度的工具為改良耶魯術前焦慮量表(mYPAS)。此量表為一個觀察性量表,具有靈敏性高的優(yōu)點,可以應用于2歲以上兒童,現已被眾多學著采用以量化兒童的圍手術期焦慮水平。

量化陪同父母焦慮程度的工具為狀態(tài)-特質焦慮量表(STAI)。此量表為自評性量表,主要用于評定即刻或者一段時間內的焦慮水平。此方法具有內容簡明、回答方便的特點,現已被廣泛采用以量化成人的焦慮水平。

2.3 研究對象

以2015年12月1日~2015年12月30日期間的需要門診或住院手術的頭面部創(chuàng)傷患兒88例為對照組,以2016年3月1日至2016年3月31日期間的需要門診或住院手術的頭面部創(chuàng)傷患兒73例為研究組。

2.4 研究程序

父母中一人被兒童指定陪同進入手術室后,該父母均自愿陪同手術且簽署書面知情同意書。將要參與手術的巡回護士對患兒及即將陪同手術的父母進行術前患者安全教育。父母陪同此組患兒進行面部創(chuàng)傷修復手術,并在醫(yī)護人員指導下采用慣用的方法在術中對患兒進行心理疏導或者轉移注意力。患兒進入手術室前和出手術室后即刻由經過特定訓練的指定醫(yī)護人員填寫mYPAS量表,由陪同患兒手術的父母填寫STAI量表。巡回護士完成手術離開手術室后立刻記錄突發(fā)/意外事件發(fā)生次數,并填寫分項護理質量標準自評分表。患兒及其陪同父母離院前,采用VAS法量化由陪同父母的滿意度。

2.5 統計學方法

我們采用SPSS統計分析軟件對包括患者一般情況、術前術后兒童、陪同父母的焦慮水平、患兒父母滿意率、突發(fā)/意外事件發(fā)生率、分項護理質量標準自評分等在內的各種數據進行統計分析。

3 結 果

3.1 兩組患兒及其陪同父母一般情況對比

研究組73例,男39例,女24例;年齡(4.83±0.674)歲;2 8例父親陪同,3 5例母親陪同;陪同父母年齡(39.65±6.435)歲;對照組88例,男46例,女42例;年齡(4.97±0.718)歲;43例父親陪同,55例母親陪同;陪同父母年齡(37.77±7.017)歲(均P>0.05)。

3.2 兩組護理質量評分對比

對照組中:術前健康教育質量標準(7.60±1.43)分,術中患兒固定及陪同父母參與質量標準(7.62±1.50)分,術中對高風險時間點預先判斷并告知的質量標準(7.33±1.57)分,術后心理疏導質量標準(7.40±1.19)分,術后健康教育質量標準(7.4±1.52)分,研究組是(8.02±1.26)分、(8.06±1.21)分、(7.85±1.28)分、(8.34±0.97)分、(8.26±1.21)分,除術前健康教育質量標準外,P>0.05,其他各項均P<0.05。

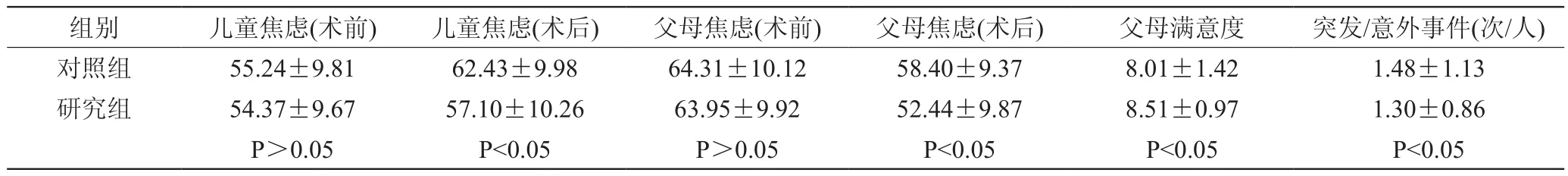

3.3 兩組患兒及其陪同父母術前術后焦慮程度、父母滿意度對比,見表1

表1 兩組患兒及其陪同父母術前術后焦慮程度、父母滿意度對比

4 討 論

護理質量是臨床護理人員理論、技術掌握水平,其運用理論、技術服務于臨床的效果及其臨床護理工作責任心的總和,主要受到人員素質、人員健康、護理技術、設備、環(huán)境、時限、和其他因素的影響;其中人的因素永遠是第一要素。護理質量標準的設定,不但可以使圍手術期護理過程中體現專科護理質量的內涵,還能強化了護理人員的圍手術期護理過程中的安全意識,規(guī)范其服務行為,進而提高了護理的整體水平[2]。

通過設定環(huán)節(jié),尤其是對圍術期健康教育告知部分環(huán)節(jié)、結果質量標準的設定,提高了健康教育的效果,使陪同父母更加了解圍手術期的流程和部分重點步驟,降低了因陪同父母對圍手術期流程了解不足而導致突發(fā)/意外事件的風險,起到了降低術中突發(fā)/意外事件發(fā)生率的作用。

結論證明,本項目中護理質量的提高和手術滿意率增加呈正相關,其原因可能在于:首先,通過對圍手術期護理質量的管理與控制,護理人員技術更加精湛,感情付出更加真摯充沛;其次,高護理質量使家屬對圍手術期陪同手術流程的更加熟悉、對圍術期知識的更多認知,減少了陪同父母因為對陌生環(huán)境、陌生情景不適應而導致的緊張、焦慮;再次,患兒從低焦慮水平父母的陪同中獲益[3],降低了自身的焦慮水平,這一變化還會在陪同父母與患兒互動中反饋到陪同父母的心理層面,降低陪同父母的焦慮水平。最后,低緊張、低焦慮水平的父母能夠更多地感受到醫(yī)務人員的技術和情感投入,更容易獲得滿足感。

圍術期高質量護理能夠放大父母陪同降低兒童及其陪同父母焦慮程度的作用,能夠提高陪同父母的滿意率,能夠降低術中突發(fā)/意外事件的發(fā)生率。

[1] Matziou V,Chrysostomou A,Vlahioti E,Perdikaris P.Parental presence and distraction during painful childhood procedures.British journal of nursing.April 1,2013,22(8):470-5.

[2] 閆洋洋,穆 欣,郭 闖.血液透析護理環(huán)節(jié)質量評價指標的研究[J].中國護理管理,2012,12(4):61-64.

[3] 孫惠芳.加強環(huán)節(jié)質量管理監(jiān)控提高護理質量[J].醫(yī)學信息旬刊,2011,24(3):299-299.

本文編輯:劉欣悅

R473.72

A

ISSN.2096-2479.2017.31.181.02