提高農村小學六年級學生運算能力的有效方式研究

吳燕貞

摘 要:運算能力核心素養的形成有賴于教師在每個課堂中堅持不懈的啟發、滲透,更有賴于一套高效低負、操作性強、可推廣的運算能力訓練機制的形成與實施。從提高農村小學六年級學生運算能力方面思考并展開研究,依據《義務教育數學課程標準》與《廣州市義務教育階段學科學業質量評價標準》要求,通過多次制訂、修改訓練計算的方案,運用“強化”的心理學理念,學生通過每天累積一定的練習量,逐漸從量變到質變,達到提高運算能力的目的。

關鍵詞:運算能力;行動研究;訓練機制

一、新課標對六年級學生運算能力的要求

《廣州市義務教育階段學科學業質量評價標準》中提到,素養是指人通過長期的學習和實踐,在理論、知識、藝術、思想某一方面所達到的程度。其內涵包括:其一是注重平時的養成,強調漸進性;其二也注重結果,強調形成性。教書育人是教師的本職工作,要取得良好的教育教學效果,就要遵循教育的基本原則,本著對學生負責任的理念,思考因材施教的方法,希望盡最大的努力,幫助學生學有所得,讓每個學生都在原有基礎上有所進步。怎么做才可以提高教學成績呢?小學階段數與代數中數的運算占分值的比重很大,提高全班整體成績的捷徑無疑是提高全班學生的運算能力。怎樣才能提高學生的運算能力呢?

運算能力核心素養的形成有賴于教師在每個課堂中堅持不懈的啟發、滲透,更有賴于一套高效低負、操作性強、可推廣的運算能力訓練機制的形成與實施。六年級關于運算方面的內容有“分數乘法”和“分數除法”,筆者打算根據自己的研究課題《培養小學數學核心素養之運算能力的實踐與研究》出發,從提高運算能力方面思考,通過制訂訓練計算的方案,運用“強化”的心理學理念,希望通過每天累積一定的練習量,逐漸從量變到質變,達到計算又準又快的效果。如果能夠使全班學生的運算過關,并能順勢遷移到問題解決等方面,很容易讓原來失去學習信心的學生重新對數學感興趣,降低班級低分率,提高全班的平均成績,從而完成教學任務。基于上述的背景和思考,開展如下的行動研究。

二、提高運算能力的教學方式行動研究

(一)第一次行動與反思

1.方案的制訂

心理學認為,強化是塑造行為和保持行為強度的不可缺少的關鍵。美國著名心理學家斯金納認為,行為之所以發生變化,是由于強化作用。如果一個行為發生后,接著呈現一個強化刺激,行為的強度就會增加。基于強化理論的認識,筆者制訂了以下訓練的方案,希望通過每天口算訓練,強化學生的口算能力。

(1)時間:每天數學課前3分鐘。

(2)內容:共8至10道口算題。

(3)人員:數學科代表作為聽算員,全班聽算。

注意事項:科代表必須提前一天準備聽算內容。聽算結束后,由一名同學說答案,全班訂正改分。星期五全班收檢。

2.方案的實施

小學數學六年級上冊的第一單元是“分數的乘法”,第三單元是“分數的除法法”,這兩個單元中都有混合運算。做好六年級的計算,五年級分數加減運算和約分的知識是基礎,直接影響學生對混合運算的學習。于是我分成兩個步驟實施方案。第一步驟:第一個星期,沒學分數乘法之前,我安排科代表出題:分數加減法題10道。第二步驟:開始學分數乘法的內容時,科代表的出題改為:分數加減法題5道,分數乘法題5道。以此一邊復習五年級的知識為學習混合運算做好準備,一邊鞏固新知為后續的學習打下扎實的基礎。

3.考查與反思

聽算第一天,A班的科代表出10道分數加減法口算題,學生一邊聽,一邊算。結果全班大約有二十個人跟不上速度,反饋說“科代表讀得太快”。隨即改進為科代表在念完每道題后,心中默數8秒后再念下一題。當科代表放慢速度以后,還是有十人以上跟不上速度。計劃3分鐘的課前口算,等大部分學生計算完畢時耗時10分鐘,還有大約十五個學生無法完成,等待別人訂正答案時,直接抄上去。B班聽算的情況稍微比A班好一點,不會算的人在十個人以內,耗時稍微短一點,用了8分鐘。

聽算第二天,A班和前一天一樣,不會算的學生,基本都在等答案,如果讀題速度快一點,有的學困生甚至寫不出題。B班的情況也是基本和前一天的情況相當。兩個班的聽算和訂正完成,耗時均在10分鐘以上。

經過這兩天觀察,發現課前的訓練不能達到預期的“強化”效果,或者說只對部分優秀學生達到了“強化”效果。第一天耗十分鐘評講,第二天情況依然沒多大改觀。

此時筆者才恍然大悟,不是學生記不起來,是學生根本不懂。如果學生面對不懂的知識又無法解決,這種挫敗感長期持續下去必然會使學生失去學習的耐心和信心,造成厭學。而且如果每天繼續這樣聽算、評講,就剩下半節課講新課了,新授的時間不能保證,乘法學不好,除法緊接著也不能學好了,對應的混合運算和解決問題也不能學了。因此,筆者必須立刻調整方案。

(二)第二次行動與反思

1.方案的制訂

這次制訂的方案重點從幫扶學困生的角度考慮,首先降低訓練題型的難度,比如10道題中至少有5道題是他們覺得有希望“做得對”的題目。同時既要保證每天進行口算訓練,又要保證新授課的時間。另外,考慮到兩個班的學生當中還有相當一部分學生不會算,處于“等答案”那種狀態。因此教師要注意不能太急于公布答案,需要給予其充分的做題時間。根據農村學校的作息與城區學校不同的特點。筆者隨即將訓練時間和形式作了調整,形成第二次方案:

(1)時間:每天午飯后的自習時間約10分鐘。

(2)內容:共10道口算題。

(3)人員:數學科代表出題,全班計算。

注意事項:科代表必須提前一天準備口算內容,抄在黑板上。口算時間由學生自己安排完成。午休結束前,由科代表出示答案,全班訂正改分。星期五全班收檢。

2.方案的實施

訓練時間改在午休,由科代表出題,全班抄題完成。在題型的選擇方面,要求科代表出10道口算題,分別是同分母分數加減2題、異分母分數加減2題、分數乘整數6題(屬于新授內容)。全班完成,午休結束前,全班訂正答案。方案實施兩天,星期五回收檢查整體情況。

3.考查與反思

訓練方案經過調整,既保證了數學課的新授時間,又保證每天有10道題的口算訓練量。題型方面更有針對性,對于學困生而言,既能復習五年級落下的知識,又能鞏固六年級新授的知識。計算的時間比較充足,大部分學生都能完成的。前期部分學生抄答案的現象有所改善,但仍然存在。對于學困生而言,沒有老師的及時評講,原來不懂的還是不懂。

學生在學習上的成功感,是其持續學習的有效內驅力。實踐證明,持續的失敗會讓人喪失繼續行動的信心,“讓學生跳一跳就可以摘到果子,才能嘗到擁有果子的成功感,才有信心進行下一次的嘗試”。前一個方案,讓知識有欠缺的學生感到更緊張,增加了學習的壓力,形成了學習的阻力。不但沒起到訓練的效果,反而起了反作用。這次調整方案以后,能使優生快速完成訓練任務,達到訓練目的;也能使學困生有比較充足的思考時間,相對輕松地完成訓練。可是對于重度學困生而言,不懂的還是不懂,沒有老師個別幫扶,仍然有強烈的挫敗感,表現出來的行為是不愿意思考,直接抄襲別人的答案。要怎么做能更好地幫助學困生呢?筆者帶著思考進行了第三次行動研究。

(三)第三次行動與反思

1.方案的制訂

這次方案的制訂還是重點考慮如何更好地幫扶學困生。午休自習的訓練方式不作改變,題型重點也是4道題復習加減,6道題鞏固新授知識。改變的其中一點是加上老師或同學的幫扶。具體方案如下:

(1)時間:課前2分鐘和每天午飯后的自習時間約10分鐘。

(2)內容:課前2分鐘做2道口算題,午休自習做10道口算題。

(3)人員:①課前:老師出題,全班做。②自習:數學科代表出題,全班計算。

(4)課前老師出的題型是“一新一舊”混搭,“新”——前一天的新知,“舊”——五年級的舊知。做完馬上講評計算方法,訂正答案,時間控制在2分鐘內。

(5)科代表提前一天準備口算內容,抄在黑板上。口算時間由學生自己安排完成。午休結束前,由科代表出示答案,全班訂正改分。星期五全班收檢。

2.方案的實施

課前老師出的題型是“一新一舊”混搭,“新”——前一天的新知,“舊”——五年級的舊知。做完馬上講評計算方法,訂正答案,時間控制在2分鐘內。有了課前“一新一舊”混搭的訓練和老師的及時評講,大部分學困生感到對于新知的學習容易了。午休自習堅持做10道口算題,隨著訓練次數的增加,“強化”的效果逐漸顯現,好幾個學困生感到分數加減法計算逐步上手了。

3.考查與反思

由于老師把控題型的能力比科代表強,課前的訓練有更強的針對性,大部分學生感受到計算容易了,算起來就有信心了。使午休自習的計算訓練得以有效開展,“等答案”的人少了。隨著訓練天數的增加、學生訓練量的累積,大部分學生在計算上還是有比較大的進步的。

及時評講,持續訓練,從幾次檢測的數據來分析,這種方案是有效的。要達到突破計算、提高合格率、降低低分率這個目標,在口算訓練方面目前算是取得一點成效,但是計算除了口算以外,還有很多類型,例如簡便運算、筆算加減乘除,解方程等。需要攻破的關鍵點還有很多,教師要爭取在有限的時間內,讓學生做到邊學新知邊復習鞏固舊知。

三、六年級學生運算能力提高的效果及設想

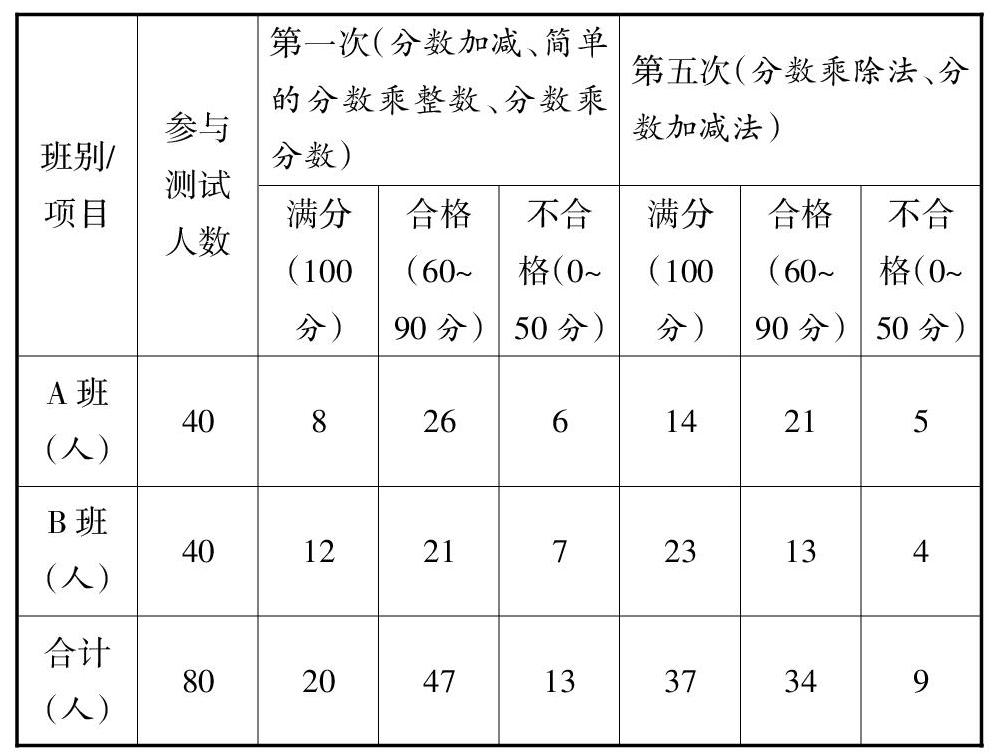

經過三輪行動研究發現,訓練的效果是明顯的,大部分學生運算能力得到了有效提高。自開展研究以來共做了5次口算檢測,就第1次專題檢測和第5次檢測專題檢測列表對比如下:

《義務教育數學課程標準》要求:計算教學旨在培養學生的數感,增進學生對運算意義的理解。現實生活既是計算教學的源頭,又是計算教學的歸宿。教師應努力為學生提供將所學知識應用到實踐中去,以解決身邊的數學問題的機會,從而幫助學生了解數學的價值,增進對數學的理解和應用數學的信心,提高學生計算能力。提高農村小學六年級學生運算能力是提高六年級學生數學成績的關鍵,教師在保持日常口算訓練的同時,還要逐步加強其他方面的訓練,如運算定律等,在題型方面還有混合運算、筆算、解方程等。相信只要教師把控好時間和題型,形成并執行有效的訓練機制,持之以恒,一定會收到成效的。

參考文獻:

巴班斯基.論教學過程最優化.[M].北京:教育科學出版社,2001.