淺談針灸在神經康復治療中的臨床運用

趙玉曉

【摘要】目的:探討針灸在神經康復治療中的應用效果。方法:選取我院2017年10月至2018年10月共74例腦卒中神經康復治療患者作為研究對象,隨機分為A組和B組各37例。A組行常規神經康復治療,B組在A組基礎上采用針灸治療,對比兩組臨床療效。結果:B組總有效率高于A組,P<0.05。治療前,兩組Fugl-Meyer以及Barthel指數對比無明顯差異,P>0.05;治療后,兩組Fugl-Meyer以及Barthel指數均高于治療前,且組間差異明顯,P<0.05。結論:針灸在神經康復治療中具有較高的應用價值,能有效促進肢體功能的恢復,使患者具備良好的生活能力,從而提高患者生活質量,值得推廣應用。

【關鍵詞】針灸;神經康復;治療;臨床運用

腦卒中是臨床中發生率較高的腦血管疾病類型,傳統治療僅能夠控制病情,但無法達到根治的效果。腦卒中還可能引發肢體功能障礙、偏癱等一系列嚴重并發癥,預后較差。因此,臨床中應對腦卒中患者實施有效的神經康復治療,促進患者肢體功能的恢復,從而改善患者預后,提高患者生活質量。針灸是中醫的傳統治療措施之一,本次研究在神經康復治療中應用針灸療法,具體報告如下。

1.資料與方法

1.1基本資料

選取我院2017年10月至2018年10月共74例腦卒中神經康復治療患者作為研究對象,隨機分為A組和B組各37例。A組中男性23例,女性14例,年齡25~63歲,平均年齡(51.09±6.64)歲;對照組中男性24例,女性13例,年齡24~65歲,平均年齡(50.84±6.08)歲。兩組基本資料對比無明顯差異(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

A組行常規神經康復治療,B組在A組基礎上采用針灸治療,具體方法如下:先對患者實施體針治療,根據患者的康復情況制定針灸方案。若患者處于急性期,則應以醒腦開竅為主,以內關穴為主,針刺人后快速捻轉,5min/次;若患者處于痙攣期,則應以支正穴、解溪穴、手三里穴、環跳穴、外關穴、曲池穴等為主,采用捻轉提插手法,留針30min,1次/d;若患者處于弛緩期,則應以足三里穴、梁丘穴、三陰交穴、俠白穴、伏兔穴、后溪穴、曲澤穴等為主,手法及留針時間、治療頻率與痙攣期方法相同。體針治療完畢后,再實施頭針治療。選擇患者偏癱對側頭皮感覺區及運動區,捻針200次/min,留針30min,1次/d。

1.3觀察指標

對比兩組臨床療效、Fugl-Meyer以及Barthel指數。臨床療效評價標準如下:神經功能有明顯改善,負重能力、運動能力良好,具有自主生活能力為顯效;神經功能有所恢復,負重能力一般,患側負重能力較差,生活需要他人協助為有效;神經功能、肢體運動功能均無明顯改善,甚至加劇為無效。Fugl-Meyer、Barthel指數越高,表示患者肢體運動功能、日常生活能力越強。

1.4統計學分析

通過SPSS22.0軟件進行統計學分析,其中計量資料通過(平均數±標準差)表示,采用t檢驗;計數資料通過率(%)表示,采用卡方檢驗。若P<0.05,則對比具有統計學意義。

2.結果

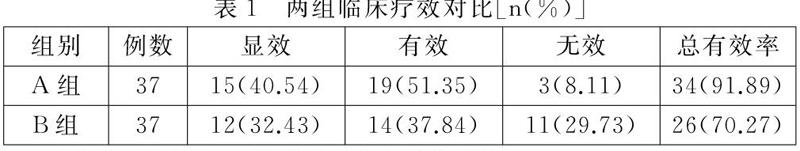

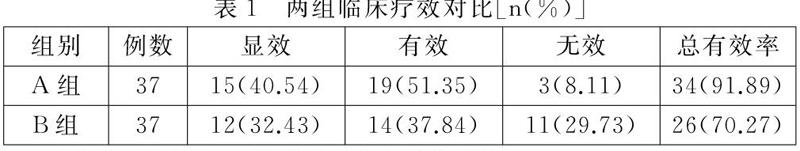

2.1臨床療效對比

B組總有效率高于A組,P<0.05。如下表1所示:

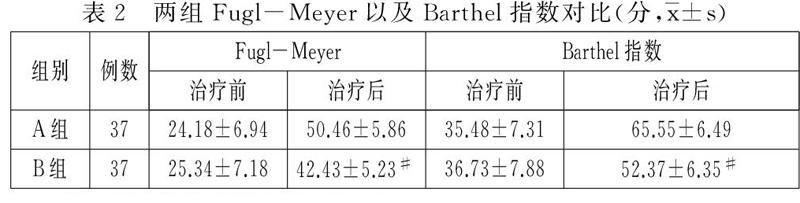

2.2 Fugl-Meyer以及Barthel指數對比

治療前,兩組Fugl-Meyer以及Barthel指數對比無明顯差異,P>0.05;治療后,兩組Fugl-Meyer以及Barthel指數均高于治療前,且組間差異明顯,P<0.05。如下表2所示:

3.討論

偏癱是腦卒中最常見的并發癥類型,發生率約為所有并發癥的80%。因此,不僅要對患者實施有效的治療,還需要注重對患者的康復鍛煉,傳統臨床中一般采用康復鍛煉的方式,但實踐發現,腦卒中患者對康復鍛煉的依從性較低,往往難以取得良好的效果。

本次研究對神經康復治療患者實施針灸,結果顯示,B組總有效率高于A組,P<0.05。治療前,兩組Fugl-Meyer以及Barthel指數對比無明顯差異,P>0.05;治療后,兩組Fugl-Meyer以及Barthel指數均高于治療前,且組間差異明顯,P<0.05。通過頭針治療的方式,能有效促進腦部血管的擴張,緩解血管痙攣癥狀,從而促進血液循環,使休克的神經細胞恢復正常功能。同時,頭針能對周圍組織的循環進行刺激,激活感覺功能,促進大腦皮層電活動,使患者能順利進行康復鍛煉,有利于提高患者依從性。通過體針治療的方式,能有效加強肢體的肌肉張力,提高機體的運動協調程度,同時有利于緩解肌肉痙攣,促進肢體功能恢復。此外,針灸治療能夠對機體的內環境起到一定的調節效果,加強中樞神經與周圍神經的連接,從而加強患者日常生活能力,提高患者生活質量。

綜上所述,針灸在神經康復治療中具有較高的應用價值,能有效促進肢體功能的恢復,使患者具備良好的生活能力,從而提高患者生活質量,值得推廣應用。