尿毒清顆粒不同治療方式在早中期慢性腎衰竭中性價對比

施萍

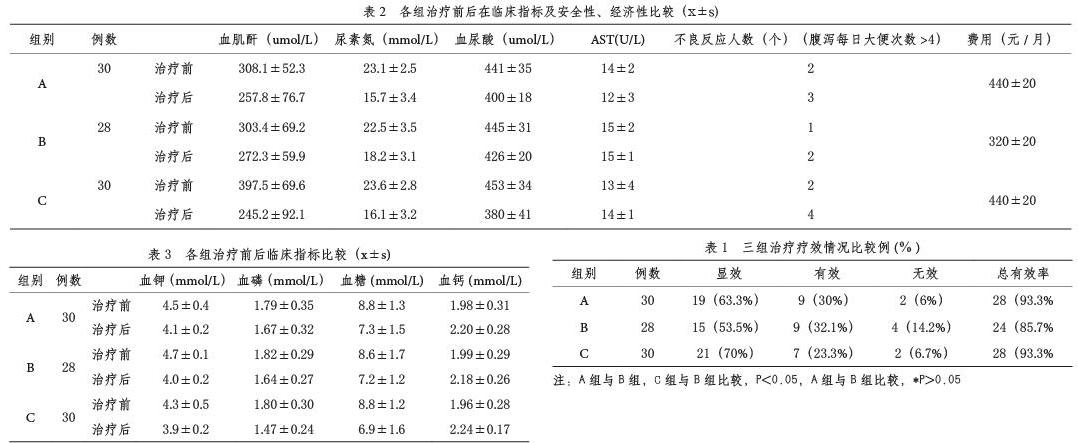

【摘 要】目的:觀察早中期慢性腎衰竭患者使用尿毒清顆粒不同療法(口服、保留灌腸,口服+保留灌腸)的療效及性價對比。方法:88例非透析治療的輕、中度慢性腎功能不全患者被隨機分成3組,即尿毒清顆粒口服(A)組、尿毒清顆粒保留灌腸(B)組、尿毒清顆粒口服+保留灌腸 (C)組,治療4周后對血肌酐、尿素氮、血尿酸、肝功能、血糖、血鉀、血鈣、血磷及費用等多項指標的比較。結果: 3組治療后較治療前血肌酐、尿素氮、血尿酸、血糖、血鉀、血磷均有下降(P<0.05),結合治療費用以其中C組性價比最高(P<0.01)。結論:早、中期慢性腎功能不全患者在常規西藥治療基礎上運用尿毒清顆粒口服及保留灌腸均能獲得確切療效,均能降低患者血肌酐、尿素氮、血尿酸、血糖、血鉀、血磷水平,但以C組經濟學性價比最高

【關鍵詞】慢性腎衰竭;尿毒清顆粒口服,保留灌腸,

【中圖分類號】R692.5【文獻標識碼】B【文章編號】1672-3783(2019)09-03--01

慢性腎功能衰竭是由各種原發或繼發性原因導致的在慢性腎臟病基礎上,出現血肌酐升高、電解質、酸堿平衡紊亂等的一系列臨床表現的綜合征,并可以逐漸發展到不可逆的終末期尿毒癥,從而嚴重影響患者的生存。對早、中期病人的正確診治,可以延緩病情的發展、改善生存質量,延遲進入終末期腎病。

本文分析了20l5至今我科88例輕中度慢性腎功能不全的患者(血肌酐<442umol/L)經尿毒清顆粒口服、保留灌腸及聯合治療后,在療效、安全性及經濟方面進行了比較。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2015年8月~2017年2月在成都市中西醫結合醫院就診的88例患者,所有患者的診斷符合內科學第七版慢性腎臟病和慢性腎衰竭診斷標準與分期,男46例,女41例;年齡32-67歲,平均45.8歲,病程2-8年,平均6.3年;其中慢性腎小球腎炎36例,糖尿病腎病25例,高血壓腎病13例,過敏性紫癜腎3例,IGA腎病7例,多囊腎2例,動脈硬化性腎病2例。按照隨機數字表法隨機分為尿毒清顆粒口服(A)組、尿毒清顆粒保留灌腸(B)組和、尿毒清顆粒口服+保留灌腸(C)組。3組患者一般情況、病程、疾病分期情況及血肌酐(Scr)水平等方面無顯著性差異(P>0.05)。

排除標準:有明顯感染;慢性腎臟病急性加重期;不穩定高血壓、脆性糖尿病者、明顯心衰者;目前仍在使用ACEI或者ARB降壓的;妊娠或哺乳期婦女;腫瘤、結核病及充血性心衰等疾病;需激素及免疫抑制劑治療者;醫從性差的患者;既往有潰瘍性結腸炎、下消化道出血、腸激惹、嚴重痔瘡肛裂者。

1.2 方法

常規治療:使用藥物治療原發病,將血壓和血糖控制穩定,均給予常規優質低蛋白飲食,糾正貧血、水,電解質及酸堿失衡,維持代謝平衡。

尿毒清顆粒組:予以尿毒清顆粒 5g/次,每日4次

保留灌腸組:予以尿毒清顆粒2袋(10g)+溫水150ml,保留灌腸(將灌腸管子插入肛門至少60cm以上至降結腸,待藥液溫度降為36.5-38.5 ℃左右時進行灌腸,保留時間30-60min左右,取左側臥位,保留灌腸后抬高臀部),每日1次

尿毒清顆粒口服+保留灌腸組:予每日口服尿毒清顆粒(5 g/次,每日3次)+保留灌腸,隔日一次。

三組均為4周為1個療程。

1.3 觀察指標

觀察三組患者治療前后血肌酐、尿素氮、血尿酸、肝功能、血糖、血鉀、血磷、血鈣的變化情況,并進行療效、費用、不良反應的對比,評定標準參照中藥新藥臨床研究指導原則標準

1.4 評價標準

患者的臨床癥狀消失,同時Scr降低不低于10%,二者滿足其一為顯效。患者的臨床癥狀減輕,同時Scr降低不低于5%,二者滿足其一為有效。患者的臨床癥狀沒有變化,Scr沒有改善時為無效。臨床療效為顯效和有效的比例之和。

1.5 統計學分析

應用sPSs 13.o統計軟件,計量資料以x士s表示,采用t檢驗,計數資料采用f檢驗,以P 3 結果 3.1 三組療效比較見表1 三組患者在治療兩周后惡心、嘔吐、納差、腹脹等癥狀較前均有所減輕,A、C組比較>0.05無統計學意義,A組與B組、C組與B組比較均<0.05均有統計學意義。但A組與C組在顯效一項比較具有統計學差異。 3.2 三組治療前后相關指標的對比 4 討論 尿毒清顆粒具有健脾益腎、通腑降濁、活血化瘀的功效,由中藥大黃、黃芪、桑白皮、苦參、白術、茯苓、白芍、制何首烏、丹參、車前草等組成。方中大黃通腑降濁;黃芪補氣升陽、益氣固表、利水退腫;苦參、車前草清熱燥濕;桑白皮利水消腫;白術補氣健脾、燥濕利水;茯苓利水滲濕、健脾安神;丹參活血化瘀;制首烏補益精血。諸藥合用,共奏通腑降濁、健脾利濕、活血化瘀之效,符合中醫病機,也符合中醫的辨病與辨證相結合的學術思維.由于80%的代謝產物及毒素從腸道排除的理論【1】,使用尿毒清顆粒口服配合保留灌腸減少了腸道內的糞便及雜質對有效成分的吸收,保留時間延長使結腸黏膜對藥液吸收更徹底,同時還能抑制腸內菌叢的生長,減輕腸腔內蛋白質的分解和腸溶性氮質的吸收,從而減少了氮質潴留【2】,藥物經腸腔吸收發揮全身的治療作用,避免了肝臟的首過效應和胃腸道消化液對藥物的影響和破壞作用。現代醫學研究表明,大黃的主要成分之一——大黃酸可以通過抑制系膜細胞及腎小管上皮細胞的增生,減輕腎受損后的代償肥大,抑制殘余腎的高代謝狀態,并拮抗纖維連接蛋白的表達與合成,從而抑制腎間質纖維化【3】【4】。其次,大黃還可以抑制體內蛋白的分解,提高谷氨酰胺的生成率,降低血中的肌酐和尿素氮的含量【5】,同時大黃能使腸道內大便變軟,易排出,不僅促進尿素、氨基及其他代謝產物容易排除體外,而且也減少和阻止其在腸道內的再吸收【6】。另外,大黃還有抑制血管緊張素轉換酶、清除氧自由基的作用,可以抑制腎小球的“三高”(高壓、高濾、高灌)。白術、茯苓、桑白皮、梔子炭使中藥附著于腸黏膜,易于藥物保留便于吸收。尿毒清顆粒可能通過改善CKD 患者殘余腎功能而不是通過消化道排毒作用達到升鈣、降磷及降iPTH 作用。尿毒清顆粒中多種藥物的合理配伍,具有多環節、多因素、多靶點的協同作用,其療效明顯優于單藥制劑。綜上所述,早、中期慢性腎功能不全患者在常規西藥治療基礎上運用尿毒粒口服及保留灌腸均能獲得確切療效,降低慢性腎功能衰竭患者血肌酐、血尿酸、血磷、尿素氮水平,對肝功能無明顯影響,無肝損害副作用,可以明顯減輕患者納差、皮膚瘙癢、疲倦乏力、便秘、惡心腹脹、浮腫等癥狀,適合長期治療。對糖尿病患者而言,可以減少降糖藥用量,血糖更易控制。另外,糖尿病、老年人胃腸道功能減退,蠕動能力及排空能力降低,腹脹、便秘是臨床常見癥狀,口服+保留灌腸對長期便秘的患者,可以保持大便通暢,而且沒有明顯增加治療費用。口服和保留灌腸聯合治療更能顯著提高臨床療效.改善患者腎功能、營養狀況,保護殘余腎功能,值得臨床進一步推廣。 參考文獻 畢增祺.慢性。腎功能衰竭[M].北京:中國協和醫科大學出版社,2003:207. 周成華,武玉清,許正新,等.大黃素對小腸運動的影響及其機制[J].中圍藥理學通報,2003,19(12):1421.1424. Levev AS,Stevens LA,Coresh J.Conceptual model of CKD:applicationsand implications[J].Am J Kidney Dis,2009,53(3 Suppl 3):S4 何東元,王笑云,王寧寧。等.大黃酸抑制腎間質成纖維細胞激活的實驗研究[J].中華腎臟病雜志,2006,22(2):105—108. 盧藤.尿毒清治療慢性腎衰竭42例療效觀察.現代醫藥衛生,2007(23);722 鐘偉強,劉冠賢,楊永銘.尿毒清治療慢性腎功能衰竭臨床觀察[J].實用醫學雜志,2004.20(6):680-681