大數據思維在小學科學備課中的應用研究

陳華

摘 要:隨著科學技術的高速發展,大數據已經應用到很多行業。基于此,將大數據思維應用到小學科學的備課環節中,通過相關的教學平臺以及“問卷星”獲取相關的數據,從備教材、備學生、備教法三方面來研究。結果表明,大數據應用于小學科學備課環節中,可以提高教師獲取優質資源的效率,全面了解學生。為開展個性化教育、優化教學方法、構建高效課堂奠定基礎。

關鍵詞:大數據思維;備課;前概念;教學方法

大數據時代的到來,使得教育理念、教育方式發生一系列的變化。大數據時代要求教師要具有大數據思維,能夠用數據說話,通過收集數據、分析數據、應用數據來分析學生的學情,優化教學方法。

備課是上好課的關鍵環節。備課主要包括三方面的內容:備教材、備學生、備教法。近年來,盡管小學科學的教學在探索中不斷改革,但是一線的教師在備課過程中過于依賴教材、教參等,備課內容迂腐陳舊,缺乏創新。 其次教師在備課時師生間缺乏溝通交流,不能對學生的前概念進行有效的把握,課堂是以教師為中心的。借助于大數據思維的應用,依據數據的反饋,教師可以積極獲取精準的備課資源,開展個性化教育,提高備課的效率。

一、借助大數據備教材,擴展教學資源庫

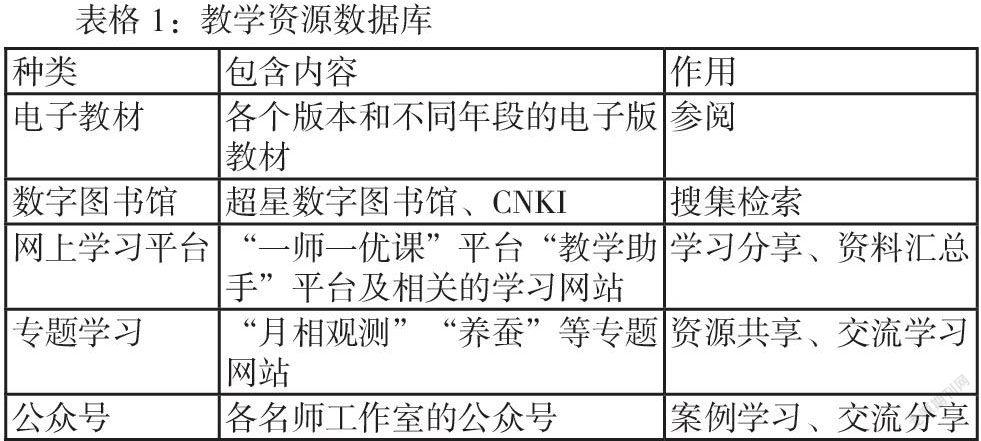

傳統的備課活動中,教師大多自己歸納整理以往的教學資料,加以修改添加。但是運用這種方式進行備課,內容狹隘單一,資料瑣碎。搜集的材料重復率較高,質量良莠不齊,在篩選備課資源的過程中,往往浪費了很多的時間和精力。利用大數據技術,教師在備課時可以建立自己的教學資源數據庫,內容包括電子教材、數字圖書館、網上學習平臺、專題學習、名師課堂、公眾號等,如表格1所示。利用大數據的分析,可以從資源的下載量、點擊閱讀量等指標對資源進行篩選,從而豐富充實備課的內容和質量,解決了資料重復、來源單一的問題。

例如,利用福建省教育資源平臺的“教學助手”,教師可以將備課資源按照教案、學案、課件、微課、習題、素材等內容上傳到平臺,形成自己的備課資源包,使得搜集到的海量資源便于分類管理,同時便于檢索和利用。此外,平臺的“共享資源”以及“精品資源”,可以下載分享到其他教師上傳的資源,教師可以據下載量、評分、點擊閱讀量等指標對資源進行篩選,根據需要選擇自己需要的資源。

二、借助大數據備學生,充分挖掘前概念

學生是課堂教學的主體。在“以生為本”的教學中,教師在備課過程中應該充分挖掘學生的信息。通常,我們把學生在上課之前有的知識觀點、思維方式、操作技能等稱為前概念,這些前概念中有些錯誤的。充分了解暴露學生的前概念,才能更好的采取策略來轉換錯誤的前概念。運用大數據思維,借助于“問卷星”通過調查問卷的形式來采集分析學生的前概念,對學生的基本情況有客觀全面的了解。能充分挖掘學生基本信息,如知識儲備、興趣愛好、思維導向等。教師以學生為出發點,制定教學策略。

例如,筆者在三年級期末復習課時,將相關的練習題導入“問卷星”,通過微信、QQ通訊工具及時發布給學生,學生利用手機、電腦等終端完成相關檢測。教師在后臺及時收集數據,下載“成績分析”針對每一題而言,系統會自動分析出每一題的正確率,每一個選項的選擇人數等等。通過分析,教師可以直觀的看到學生錯誤率較高的題目,調整教學策略和設計,針對薄弱點進行統一講解。同時,“問卷星”還可以準確分析每位學生的答題情況,分數分布等,這為教師精準教學,開展個性化輔導提供重要的依據。針對大數據分析的結果和原因分析,在教學過程中可以采取創建模型、制作微課、發展思維概念導圖等不同的教學策略來轉化學生錯誤的前概念。

以蘇教版小學科學五年級上冊《看月亮》為例。持續觀察月相的變化對于學生來說是具有挑戰性的,教師課前充分調查學生在觀測時遇到的問題,針對性的進行指導。從數據的統計來看,學生普遍反映的問題是找不到月亮出現的方位。為此,教師可以制作相關的微課來解釋月相出現的時間和方位,指導學生高效觀察。通過與對照班(沒有進行前概念的調查與針對性指導),實驗班的連續觀測月相的完成情況得到較大的提高。

利用“問卷星”調查系統可以快速的收集學生的前概念,對學生做全面系統的了解,真正做到了“以生為本”,教師可以根據反饋的數據采用不同的教學策略和教學設計,提高課堂的效率。

三、借用大數據備教法 選擇最優策略

小學科學課的教學方法是指在教學活動中,教師和學生為了達成教學目標,所采用的教學手段和教學方法。大數據技術在這一備課環節的應用,并不直接表現,體現在對動態學習數據的分析和預測,又使得教師在預設教學法時更具可行性和方向性[1]。對教法而言,目前小學科學教學中最常用的是:演示實驗法、微課講解法、分組實驗法、角色扮演法、現狀調查法、作品制作法等方法。借助教育大數據平臺,一方面,教師對學生生有了全面客觀的了解,根據對師生間在備課環節的交流信息,為教師備課奠定基礎。另一方面,教師可以根據大數據的統計結果,在海量的課例中分析出不同的課常用的教學方法是什么,從而選擇最優教學方法。例如,在教授月相變化的原因時,教師可以借助大數據的平臺,從資源庫搜集整理相關的教學案例,整理發現在教授月相成因問題上是普遍的采用的教學方法有:模擬實驗法、分組模擬法、視頻演示法等。根據數據平臺的反饋和學生前概念的調查結果顯示:分組模擬法在教學過程中,能大大提高學生的參與度,將抽象的知識轉化為具體形象的游戲,讓學生在游戲中理解抽象的天體知識。

在大數據時代的背景下,大數據思維在小學科學備課過程中得到廣泛的應用,提高了備課的效率,為開展個性化教學提供。教師慢慢培養一種使用數據改善教學決策的意識與習慣,知道從哪里可以獲取學生數據、哪些數據對改善教學有幫助[2]。形成了用數據收集學生信息、用數據決策教學設計、用數據預測教學變化的新模式。

參考文獻:

[1]鄧書賢.《大數據時代初中語文教學策略研究》.貴州:貴州大學,2017年

[2]來丹丹《大數據環境下小學語文個性化輔導平臺研究》.杭州:杭州師范大學,2017年.

基金項目:

本論文是廈門市思明區“十三五”規劃2018年度微型課題“大數據在小學科學備課中的應用研究”(課題編號:W2018X133)項目研究成果