做有溫度的教育:“1+2X”課程體系構建

郭會君

摘要:全面深化義務教育課程改革的主要目標是實現國家課程校本化實施,學校圍繞“以學生為主體”“為了每一個孩子的終身發展”這一國家層面總的育人核心目標,提出了“做有溫度的教育”的課程理念。課程改革的指導思想是“聚焦學生發展的核心素養,全面落實立德樹人的根本任務”,堅持“德育為先,能力為重,全面發展”。學校以“1+2X”課程體系為基石,聚焦學生五大核心素養的培養,把“以人為本,做讓學生溫暖的教育”作為學校的最高辦學目標。

關鍵詞:核心素養;做有溫度的教育;三級課程;整合與創生

興城市元臺子滿族鄉中心小學位于興城市城北,處于城鄉接合處。相對而言,學校硬件條件比較薄弱,農村離異家庭、困難家庭的孩子比較多。2015年,學校提出“以人為本,做讓學生溫暖的教育”的辦學理念,以“詩懷書香,溫暖元小”為辦學特色,提煉出培養元小學生的五大核心素養和校訓“誠樸明德,止于至善”,著力把學校打造成為有“文明修德”,有“高品質課堂”,有“體藝雙馨”,有“詩懷書香”的“四有”校園。

學校緊扣辦學理念,圍繞“以學生為主體”“為了每一個孩子的終身發展”這一國家層面的總的育人核心目標,提出了“做有溫度的教育”的課程理念。在教育實踐中,學校立足于學生的發展需求和辦學實際,進行學校育人目標和課程體系的全面創新,注重學校內涵發展。學校以促進學生全面發展與個性發展的和諧統一為核心任務,構建了“1+2X”課徘系。

(一)課程構建的指導思想

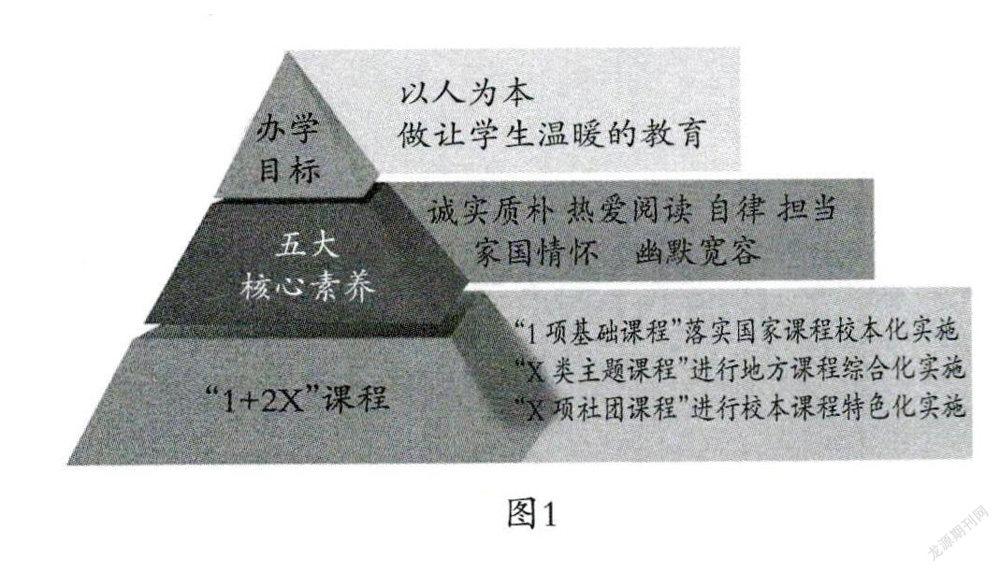

我校課程改革的指導思想是“聚焦學生發展的核心素養,全面落實立德樹人的根本任務”,堅持“德育為先,能力為重,全面發展”。我們以“1+2X”課程體系為基石,聚焦于元小學生五大核心素養的培養,把“以人為本,做讓學生溫暖的教育”作為學校的最高辦學目標(圖1)。在課程實施過程中,學校堅持三大基本原則,即目標統領與問題導向相結合,理念先導和改革行動相結合,系統設計和重點突破相結合,整體規劃課程實施的各要素和各環節。

(二)課程理念

“1+2x”課程體系的課程理念為基于核心素養培養,做有溫度的教育。中國學生六大核心素養包括:人文底蘊、科學精神、學會學習、健康生活、責任擔當、實踐創新。北京師范大學褚宏啟教授說,六大核心素養整合成兩個“超級素養”,一個是創新能力,另一個是合作能力。創新能力對應的是智商,反映的是聰明的腦;合作能力對應的是情商,反映的是溫暖的心。我們的教育目標,就是從小培養學生聰明的腦和溫暖的心。我們堅信教育不是急功近利的事情,教育應該溫柔、平和且能持久。讓自己暖和,讓別人感到溫暖,才是成功的教育。

(三)課程目標

第一,培養具有“誠實質樸、熱愛閱讀、自律擔當、家國情懷、幽默寬容”五大核心素養的“五嘉少年”。

第二,改革教學方式,促進教師專業化發展,培養務真求實、厚德善學的教師團隊。

第三,構建“1+2X”課程體系,以一種國家課程作為基礎課程,進行校本化實施,以x類主題課程作為拓展課程,進行地方課程綜合化建設,以x類社團課程作為體驗課程,進行校本課程特色化開發,健全校本研訓制度,加強問題為導向的培訓,提高義務教育質量。

(四)課程結構與內容

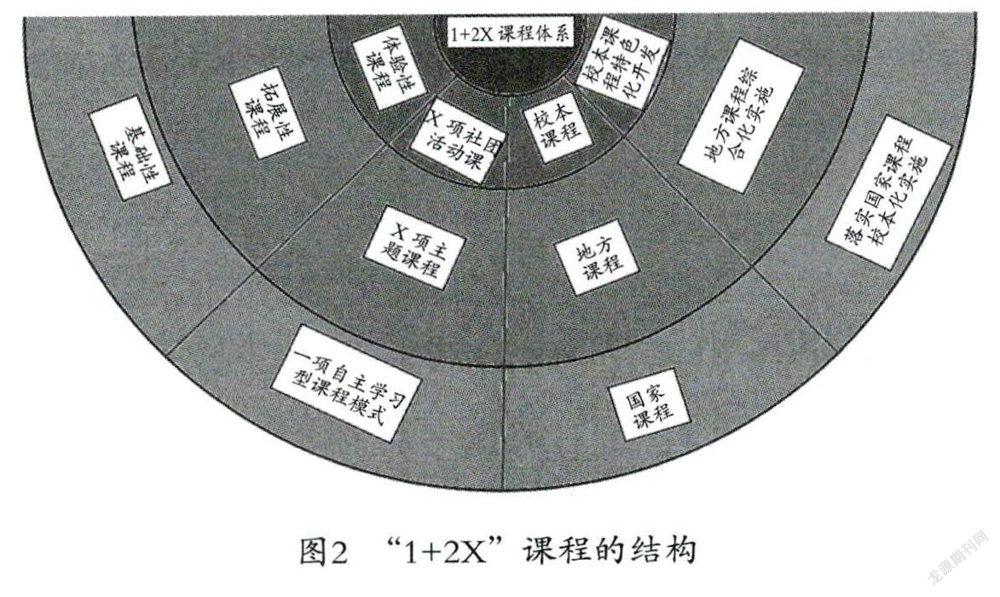

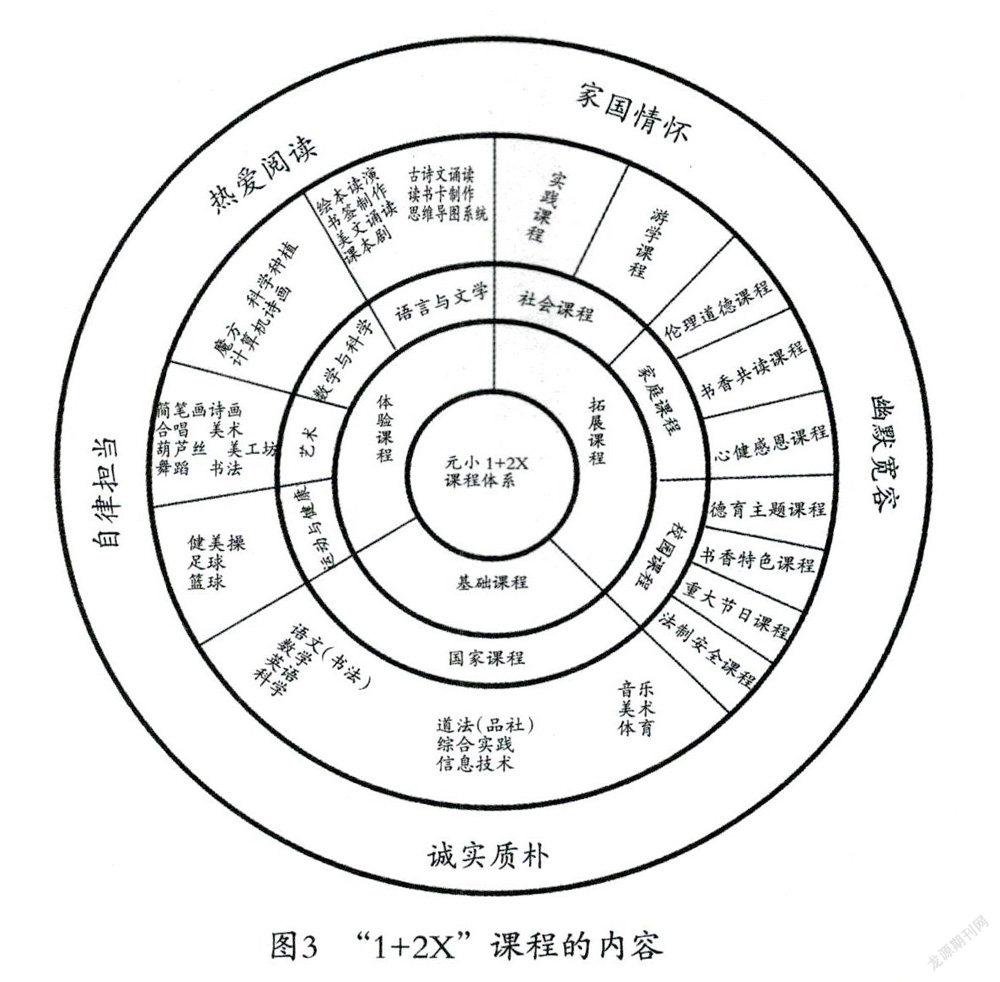

學校依據功能和內涵,把課程分為三大類型:基礎性課程、拓展性課程、體驗性課程。我們把國家課程作為基礎課程,探究“自主學習型課堂教學模式”,其中包括新授課語文自主閱讀教學模式、數學自主探究教學模式和學科實踐活動自主體驗式教學模式等。

地方課程全部以主題課程方式呈現,x項主題式學習活動作為拓展性課程,在實踐中做到“三整合”。一與四項校園課程整合,即與德育主題課程、書香校園特色課程、重大節日課程、法制安全教育課程整合;二與社會課程整合,包括游學課程與實踐課程兩大類;三與家校共建課程整合,包括倫理道德課程、家校書香共建課程、心健感恩課程等。

x項社團活動是學校的校本課程,注重特色化開發,注重學生的自主性與體驗性,注重教師資源的合理利用,以走班制、學生自主選擇的形式實施。學校把實踐活動課、地方課程、校本課程和學科實踐活動課有機結合起來,建立體驗性活動課程體系。(詳見圖2、圖3)

(一)科研引領下的創新性實施

基于學生五大核心素養下的課程建設把課程育人功能放在首位,突出學生的體驗與實踐。同時,我校積極探索長短課、周課、跨學科課等不同授課方式,以此轉變學生的學習方式,培養學生的社會責任感、創新精神、實踐能力,提升學校課程建設的整體育人功能。

學校以兩項省級科研課題“基于‘詩懷書香’特色的群文閱讀課堂教學研究”“基于語文核心素養的‘詩懷書香’學校文化建設研究”,三項葫蘆島市級科研課題“農村小學生人文素養培養實踐研究”“德育工作整合于學校‘誠樸明德,止于至善’特色文化建設的理論與實踐研究”“小學語數學科學生探究性學習策略的實踐研究”和四項興城市縣級科研“小學數學廣角的教材解讀與教學探索研究”等為引領,探究教科研一體化模式。注重小課題研究,以課題為牽引,由課題組牽動,課程改革小組具體規劃實施,進行課程的科學管理與深入實施。

在“做有溫度的教育”核心理念指導下,學校把“做中學”“情境中學”的理念作為指導學科實踐活動的依據。個別學科依據學校課程總體規劃,做成具有頂層設計導向的學科活動,如語文學科結合學校“詩懷書香”辦學特色,讓全校學生撰寫“思維導圖”讀后感或好書推薦短文。每周四、周五放學前25分鐘進行思維導圖繪制短課,思維導圖繪制課作為語文學科實踐活動課,保證每學期15課時以上。

每學期安排數學實踐活動課8課時,英語實踐活動課35課時,科學實踐活動課3課時,均達到學科總課時的10%以上。賽詩會、課本劇、測量我的操場、觀察校園里的植物、合理飲食搭配等學科實踐活動與校本課程巧妙整合,深受學生喜愛。

拓展類課程是在保證地方課程《人與自我》《人與自然》《人與社會》《魅力遼寧》課時數開足的基礎上,綜合學校德育主題活動、書香特色活動、重大節日活動、法治安全課程、游學課程、家校共建等課程,開展的x項主題課程。

X項社團活動開設在每周三下午,主要占用校本課時間,分為校本和班本兩級活動,實行走班制,學生以學期為單位自主進行申報。社團活動以體驗、動手操作、成果展示、匯報演出為主要形式,重在讓學生真實地參與,側重學生對教材以外知識的體驗與經歷。社團活動強調對學生好奇心與興趣的培養與保護,強調分享、創造的愉快,體現了教育是有溫度的教育思想,讓學生能夠看得見、摸得著。

(二)課程實施中的整合探究與靈活實踐

在三級課程的實施過程中,我們關注實踐中出現的問題,在因地制宜、因校制宜、因人制宜的基礎上把握課程實施的融合性與靈活性。

1.創生

國家學科課程的校本化創生是學校從國家課程中選取部分內容作為學校自主開發的學科課程主題單元,它是在現有國家課程框架內,結合學校、教師、學生等實際,創造性開發相關課程內容。

如語文群文閱讀課,針對學生閱讀興趣不濃、閱讀量不夠的實際,我們采用課外文本多篇整合、課內帶課外文本整合兩種模式,對教材文本進行二度開發。同時,選擇適當的群文議題,組織群文閱讀課題組教師和語文學科骨干教師開設群文閱讀課,做到了對國家課程的校本化實施,并且注重了對學生讀書興趣的培養。

我校還開發了綜合實踐活動周課程,全校1-6年級按照四個主題進行綜合實踐活動集中授課,開展考察探究、職業體驗、巧手制作等活動,如巧手勞動最光榮、栽花種菜比娉婷、三千弟子敬孔圣、最愛家鄉泳裝城等。從綜合實踐活動周的方案設計、課程項目安排到人員分工、課程表排列,從考察探究到走訪調查,從設計研究表格到拓展交流,每一步驟都包含了教師對國家課程的創生。

在創生過程中,我們衡量的標準是,課程是否能夠培養學生的核心素養。基于此,學校依據辦學特色、師資情況、學生興趣等方面開設了19項校本課程,并組織教師編寫各個課程的指導綱要。經過幾次的修改、完善,“美文誦讀”“計算機詩畫”“種植”“書簽制作”“魔方”等19項校本課程均編寫了具有指導意義的課程指導綱要。

2.豁學校將國家課程與地方課程、校本課程進行整合,以減少重復教學。如品德課程與德育班隊會課程的整合,地方課程的部分內容與德育文明禮儀主題課程、書香特色課程及安全法制課程的整合,語文古詩詞教學與校本經典誦讀課程的整合,科學學科與校本課程蔬菜、花草種植課程的整合等。

學科內資源整合,如學科內課程資源縱向優化整合實踐研究。我們以葫蘆島市科研課題“小學生語數學科學生探究性學習的策略研究”為牽動,進行語數學科課堂教學研究,通過學科內知識的整合、上調、下移、增減,使學科教育發揮其自身優勢,促進學生學科素養的提升。

跨學科課程整合。我們打破學科的界限,找到不同學科知識之間的連接點與整合點,將各學科分散的有交叉性的內容改造成有邏輯的以問題為核心的課程組織。問題是多學科知識融合的交叉點與整合點,是觸發學生學習與探究的觸發器,是創新學習載體。這種“基于問題”的學習模式,強調學生在探究、合作中對所學知識進行理解與建構。

3.實踐體驗

實踐體驗主要采用探究性、體驗性、實踐性、交流性的學習方式,在研究、討論、調查、考察、參觀、測量、設計、制作等具體活動中,讓學生體驗知識獲得的過程。實踐體驗注重生活經驗的整合,注重知識的社會功能,注重學生在學習過程中利用感官參與思維的開發與調動。

我校所有課程的創生與整合,都以發展學生的核心素養為中心。同時,以省市縣三級科研課題為引領,開展了“農村小學生人文素養培養的實踐研究”“基于語文核心素養的諍懷書香學校文化建設研究”“德育工作整合于學校‘誠樸明德止于至善’特色文化建設的理論與實踐研究”等課題研究活動。學校把這些科研課題均以課程的方式呈現,把培養學生的“核心能力”貫穿課程建設的始終,呈序列化、遞進式推動課程的縱深發展。

4.多元化與個性化

拓展類課程注重主題教育,為學生必修課。學校在教學中尤其重視拓展類課程,注重部門聯動、整體規劃。學校要求教導處、德育處、藝教部等多個部門聯合設計拓展類課程,課程要體現“活動育人”的功能,如讀書節、校本課程展演、趣味運動會、安全逃生演練等,使課程從豐富走向精致。

體驗類課程為選修課,依據教師自身優勢和學生實際,力求靈活性、多元化,采用“走班制”與“班級制”相結合的方式,從興趣角度為學生提供個性化課程項目。

5多類型課程

學校在不增加周標準課時數和周教學時間總量,不減少品德、體育與健康、藝術、綜合實踐活動等課程平均周課時的前提下,以集中與分散相結合的形式,積極嘗試長短課、周課、跨學科課、跨年級課等不同課程類型,科學、靈活安排課時。

課時安排。常規課時,每節課40分鐘;長課時,每周三下午文學與藝術類校本課程、語文大閱讀系列活動課、綜合實踐活動課、藝術類課程2課時聯排;短課時,每天寫字20分鐘、經典詩詞誦讀10分、每周3次課外閱讀25分鐘、每周2次思維導圖訓練25分鐘;長周期的主題實踐活動,每學期4次地方課程與德育課程整合課、清明四月“我的搜集”卡片制作等。

“做有溫度的教育”這一理念的核心內涵是讓學生在受教育的過程中體驗到學校教育帶給他們的成長,注重對學生全面發展與個性化發展的全方位把握。在把握評價主體多元、評價內容與途徑多樣、評價方式多角度等原則基礎上,學校充分考慮基礎課程、拓展課程、體驗課程三大類型課程的特點,制定了如下評價方案。

(一)對學生的評價

1.基礎課程評價

基礎課程評價是對學生日常課堂學習過程的評價,主要包括積極發言、勤于思考、善于合作、深A揚'究等方面,以評價表格的方式由任課教師故課堂評價。基礎課程評價還是對學生日常多種能力的評價,包括朗讀、背誦、計算、應用題、閱讀、習作、口語交際等,主要采用“口試+書面+實踐活活動測評”的方式。每學期—次的期末檢測,作為對學生文化知識的綜合性評價,采用優良等級評價制。

2.拓展課程評價

拓展課程評價主要是對學生課上與綜合實踐活動中參與度的量化考核以及對學生在小組活動中的表現的綜合性評價。評價時,要注重對學生個人收獲與感受的成果評價。每學期進行一次獎勵表彰式評價。

3.體驗課程評價

學校從培養學生核心素養角度出發,特別為學生制定“素養嘉獎令”“幸福清單”等評價獎項,每學期校內獲得獎項的人次達到60%以上。“幸福清單”以社團為單位,社團成員輪流填寫幸福體驗與幸福原因調查問卷,力爭達到人人有體驗、人人有收獲的評價效果。

(二)對教師的評價

對教師的評價按照三類課程的所有項目,分為四大類進行考核。第一類,包括基礎課程的授課、聽評課、檢測、培訓研討等八項內容。第二類,包括拓展課程、體驗課程的參與次數、任務完成情況、成果獎勵等八項內容。第三類,包括教師工作的態度、師德師風、工作紀律的考核評定。第四類,教師出勤考核。綜合以上各項,對教師進行最終考核評價。

總之,課程建設是一項永久性工程,是所有教育人孜孜以求、不斷研究發展的立根之本。我校全體教師,將會不斷啟動智慧,加強培訓,在教育實踐中構建出更加規范、科學、有意義的農村小學“有溫度的教育”課程體系,走出一條內涵發展之路。