新時期傳統旅游特色小城鎮發展策略研究

江東桂 徐小菊

摘要:傳統旅游小鎮只是特色小鎮當中的一種類型,從已公布的兩批次“全國特色小鎮”當中可看出,傳統類旅游小鎮數量相對較多。本文結合相關政策,以江西省廬山市海會特色小城鎮為例,在立足于旅游固本、產業建鎮等基礎上分析探討傳統旅游類型的特色小城鎮在新時期的可持續發展策略,以期為相關研究和規劃實踐提供借鑒。

關鍵詞:特色小城鎮;旅游小鎮;發展策略;海會鎮

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.07.011 中圖分類號:TU984

文章編號:1009-1483(2019)07-0074-08 文獻標識碼:A

Research on the Development Strategy of Traditional Tourism Characteristic Town in the New Period: Taking Haihui Town, Lushan City as an Example

JIANG Donggui, XU Xiaoju

[Abstract] Traditional tourist towns are only one type of characteristic towns. It can be seen from the two batches of "national characteristic towns" published that the number of traditional tourist towns is relatively large. Combined with relevant policies, this paper takes Haihui characteristic town of Lushan City, Jiangxi Province as an example, analyzes and discusses the sustainable development strategies of characteristic town of traditional tourism type in the new period on the basis of tourism consolidation and industrial construction, hoping to provide reference for relevant research and planning practice.

[Keywords] characteristic small town; tourist town; development strategy; Haihui Town

引言

黨的十九大報告明確提出實施鄉村振興戰略,并對具體的振興鄉村提出了行動目標、任務及工作要求。某種意義上作為鄉村之頭及城鎮之尾的特色小城鎮,其承上啟下、筑巢引鳳等特定功能極有可能成為在我國新型城鎮化3.0時期重要典范舉措[1]。因此,伴隨著鄉村振興戰略的逐步實施,尤其是2017年12月4日國家發改委、住建部等聯合發布的《關于規范推進特色小鎮和特色小城鎮建設的若干意見》,明確提出了特色小城鎮建設是供給側結構性改革的重要平臺,是促進新型城鎮化建設和經濟轉型升級的重要載體,由此結合全國各地近年來的城鎮化路徑初步預判特色小城鎮必將迎來新的較為理性化的建設熱潮。

現有研究通常將特色小城鎮按功能性質大致分為歷史文化型、工業發展型、旅游發展型、農業服務型等類別,其主導產業大致包括旅游、商貿物流、教育科技、健康農業等方面。而在特色小城鎮的眾多類型中,傳統旅游小鎮只是其中的一種類型,隨著特色小城鎮規劃建設工作的全面展開,以及旅游資源開發模式、市場需求的轉變,曾經的旅游小鎮,現如今的旅游特色小鎮[2],面臨怎樣的發展囧途?是延續既有的發展模式,還是結合自身旅游資源另辟新徑?新時期實施什么樣的發展策略?文章基于相關政策,以江西九江廬山市海會特色小城鎮為例,在立足于旅游固本、產業建鎮的基礎上分析探討該類型的特色小城鎮在新時期的可持續發展策略[3],以期為相關研究和規劃實踐提供借鑒。

1傳統旅游特色小鎮內涵及發展面臨困境

1.1傳統旅游特色小鎮

旅游特色小鎮是指依托旅游資源[4],以旅游休閑為產業支撐,提供旅游產品及服務,擁有較為固定且較大數量旅游人口的特色小城鎮,是由景區、休閑集聚區、城鎮建設區等多主體相結合構建的綜合體。傳統旅游特色小鎮則區別于新型旅游及泛旅游概念,指單純依托既有旅游資源(自然景觀、歷史文化資源等),積極發展旅游休閑產業,但依然采用較為粗放式的開發模式,如旅游古鎮、風景名勝區周邊的旅游小鎮等。另外旅游景區的發展歷史、現代科技化程度、組織及運營模式等也是傳統旅游特色小鎮與一般旅游小鎮的顯性區別,但兩者內涵屬性基本相同。

統計數據顯示,現有不同類型的特色小城鎮,其主導或是相關產業中幾乎大多涉及到旅游產業,或是由“泛旅游+特色產業鏈”構成,根據對住建部先后公布的兩批次“全國特色小鎮”類型分析發現,其中旅游資源開發主導型的傳統旅游特色小鎮數量相對較多[5],如鷹潭市上清鎮、晉中市大寨鎮、西安市湯峪鎮、景德鎮市瑤里鎮、安順市黃果樹鎮等[6]。可見,傳統類旅游特色小鎮依然是目前所有特色小城鎮的主體類型(見圖1)。

1.2傳統旅游特色小鎮發展面臨的困境

相比新型旅游或泛旅游型特色小鎮,傳統旅游特色小鎮在資源開發、產品類型、協作機制、運營管理等方面有著自身的特征,這也正是當前傳統旅游特色小鎮發展面臨的難點和亟需改變的關鍵點,具體包括:(1)旅游資源粗放式開發為主導,發展路徑及模式過于單一,對旅游人口的吸引力有限,旅游“乘數效應”的拉動作用逐漸減弱;(2)旅游產品類型單一,開發性保護相對滯后,生態環境、傳統文化、土地資源遭受挑戰,缺乏可持續發展理念;(3)構建特色小鎮的景區、休閑區、鎮區之間三足鼎立,各顯神通,缺乏協作機制,未能形成發展合力;(4)特色小鎮依附于主體風景名勝區或自成體系,區域競爭力較弱,且自主話語權缺失,自身行政區劃的不穩定性因素增加。

思路決定出路,策略決定模式。新時期,伴隨著新型旅游產業、泛旅游產業(旅游+)的迅速崛起,以及傳統旅游優勢不再的現狀,傳統旅游特色小鎮的發展策略亟待適時調整。

2傳統旅游特色小鎮新時期發展策略

近年來,我國已進入“增速降低、結構調整”的發展新常態,新時期國家城鄉建設與發展應堅持走集約式、精細化、約束型、內涵式的發展道路。針對傳統旅游特色小鎮當前發展所面臨的基本狀況,結合國家相關政策精神,筆者提出以下發展策略。

(1)旅游固本,資源保護性開發。旅游是根本,是支撐性產業,應積極保護傳統特色旅游資源,尊重自然,嚴守生態紅線,在保護的基礎上努力挖掘新型旅游元素。

(2)產業建鎮,塑造特色品牌。產業建鎮是特色小鎮的“獨特”法則,在立足于旅游產業的基礎上,借助于當地生態、農業、林業等特有資源,發展獨特的綠色生態型產業,延展旅游產業,形成自身特有的生態產業品牌,體現“特”的本質。

(3)全域視野,延伸多元產業鏈。以建制鎮行政管轄范疇為界限,全域范圍內劃定生態紅線、基本農田、開發邊界及城鎮建設用地(含特色小鎮用地)等;在此基礎上,發展全域旅游(全域景區化)、特色生態及其他相關產業,全線激活,形成全域產業鏈。

(4)整合資源,三區聯動發展。整合空間資源,明細界定旅游景區、休閑集聚區、城鎮建設區的各自功能定位(亦可按旅游特征性產品或業態等來劃分功能空間屬性及定位);通過快速便捷的交通導向及設施配套,強化該三區之間的互動互補,形成合力,使特色小鎮內部及周邊鏈接成一個有機整體。

(5)田園一體,引導“三生”融合。以田園生產、生活、生態為核心要素,融休閑旅游、現代農業、田園風光及田園社區等多功能于一體,培育宜居宜業的特色村鎮;通過點燃田園綜合體這一新生代的導火線,撬動特色旅游小鎮的全域旅游、全域產業、全域融合。

3海會特色小鎮發展規劃的實踐與思考

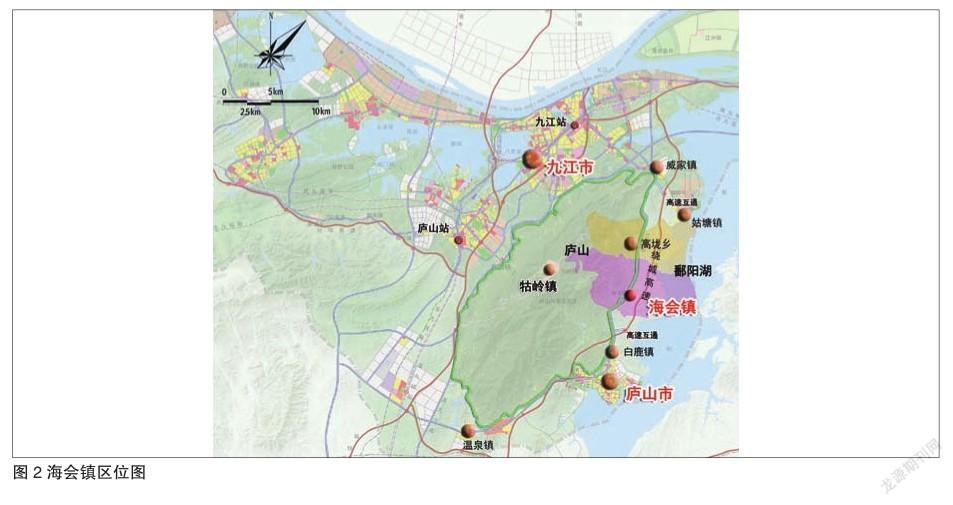

海會鎮東臨鄱陽湖、西靠廬山五老峰、南接廬山市城區、北接九江濂溪區,以“百川匯海”之意取名海會,是一個具有二千多年歷史的古鎮(見圖2)。鎮域行政總面積約56.8km2,人口約1.4萬人,共有2個居委會、4個行政村及1個林場。海會鎮充分發揮資源優勢,大力發展多種旅游經濟模式,旅游業已成為該鎮的支柱產業,如2018年三疊泉景區全年接待游客約80萬人次;同時,通過大力實施旅游興鎮戰略,鎮域經濟實力得到了明顯增強,集鎮框架得到了不斷拓寬,集鎮內的路網、管網、衛生處理等基礎設施得到了進一步的完善。

3.1海會鎮發展條件分析

3.1.1優勢與特色分析

(1)地理位置優越。海會鎮東距市區、機場、碼頭、火車站均在30km以內,鎮區距九江繞城高速出入口僅3km,規劃中的環廬山旅游軌道交通專線途經鎮區;海會鎮借力廬山,其東大門坐落于鎮區,在廬山旅游的帶動下,海會鎮客流將不斷增加。

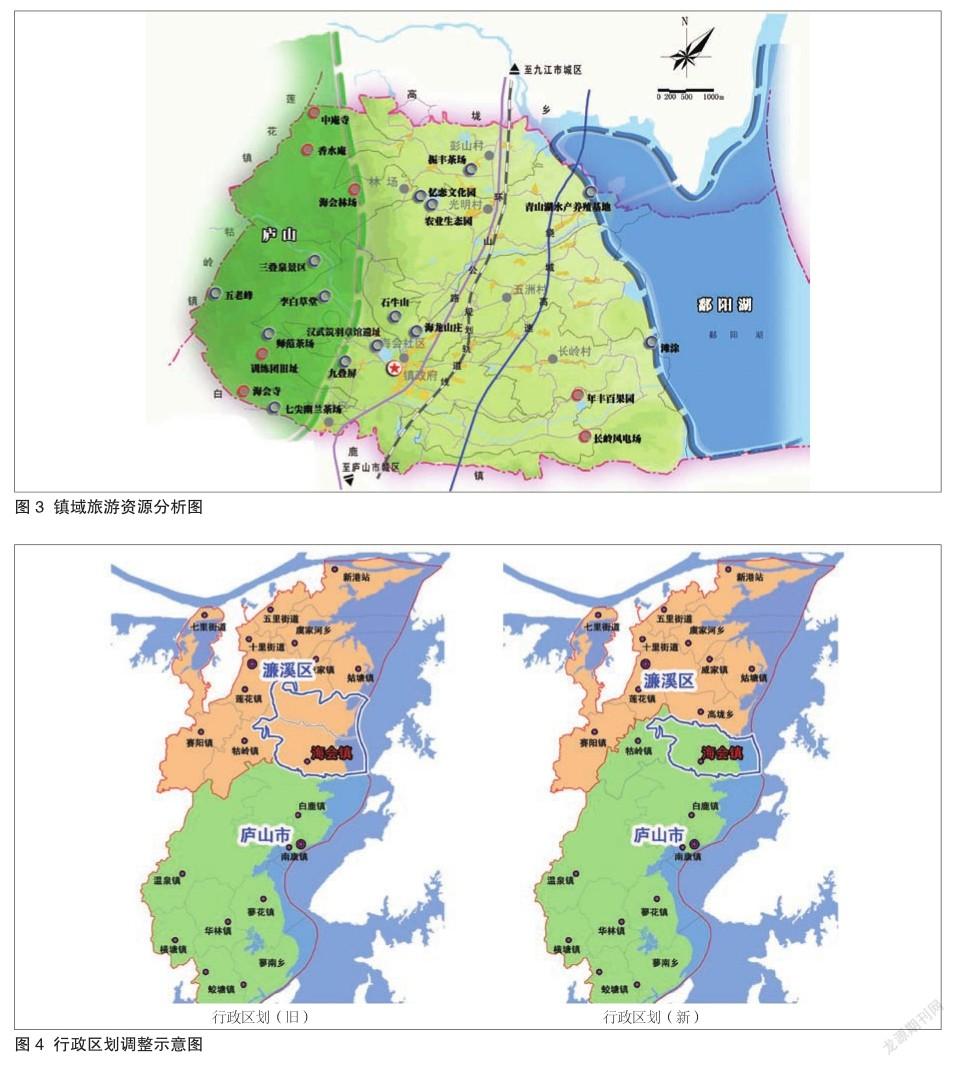

(2)文旅資源豐富。海會鎮自然景觀與人文景觀交相輝映,以“廬山第一奇觀”之稱的三疊泉景區和廬山云霧茶而著稱。廬山云霧茶是漢族傳統名茶,也是中國名茶系列之一,全鎮現有茶園6000余畝,每個行政村內都種植云霧茶;同時,現存歷史遺跡及文化保留較為完善,如白鹿洞書院及其書院文化、圍繞三疊泉的詩詞文化,另外包括以海會寺為主體的宗教文化及部分近現代歷史遺存等(見圖3)。

(3)品牌效應顯著。海會鎮是著名的旅游鄉鎮,素有“贛北旅游第一鎮”的美譽。先后被評為江西省小城鎮建設示范鎮、重點建制鎮,江西省衛生鎮及百強中心鎮,全國發展和改革小城鎮試點鎮,國家5A級景區,國家級第二批特色小鎮等。眾多特色稱號為海會鎮旅游產品開發及民俗節慶活動策劃等奠定了基礎,有利于特色旅游品牌的塑造。

3.1.2主要問題剖析

(1)對廬山依附性較強。海會鎮的旅游資源大部分為廬山旅游的組成部分,鎮內的三疊泉、碧龍潭等高品質觀光型景區距其他廬山核心景區較遠且替代性較強,而本鎮旅游收入的絕大部分來自三疊泉和碧龍潭景區。因此,廬山興則海會興,海會鎮對廬山具有較強的依附性。

(2)旅游開發路徑單一。旅游產業是海會鎮的主導產業,全鎮的財政收入絕大部分來自旅游,通過旅游收入反哺農業生產及城鎮建設;同時,多年來海會鎮依然在走資源觀光型的傳統旅游發展路徑,未能形成旅游產業鏈,尚處于旅游產業發展的初級階段。

(3)持續發展空間受限。受廬山和鄱陽湖的制約,鎮內用地生態敏感度較高,發展腹地較小;鎮區的擴展與廬山風景名勝區及基本農田保護之間矛盾突出,建設用地受制于資源環境,從而在一定程度上制約著海會鎮的發展。

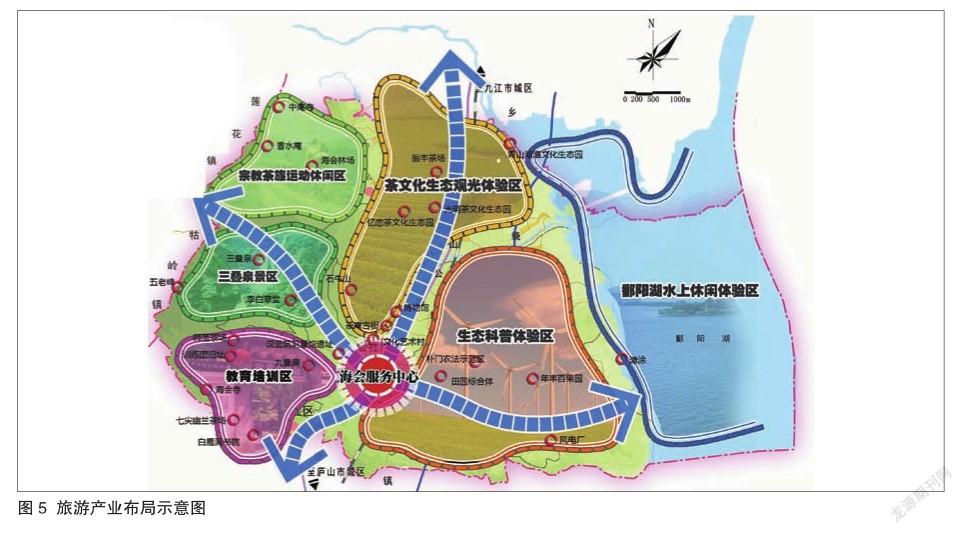

(4)區劃變動影響較大。海會鎮最早隸屬于九江市廬山區, 2016年廬山設市(星子縣撤縣設市),廬山區改名為濂溪區,海會鎮現隸屬于廬山市。北側的高垅鄉面積較大,旅游資源也較為豐富,在過去較長一段時間歸海會鎮管轄,調整后歸濂溪區管轄(見圖4)。行政區劃的調整,勢必影響海會鎮與廬山市、濂溪區的關系,以及長遠戰略謀劃。

雖然海會鎮特色小城鎮在旅游發展的過程中存在一些制約因素,但在生態文明成為基本國策的發展背景下,隨著江西省打造環鄱陽湖生態經濟區戰略的穩步實施,海會鎮作為環鄱陽湖生態經濟區的重要組成部分將同樣獲得相關政策優惠,尤其是九江市力推大廬山旅游、泛廬山旅游戰略,必將給海會鎮帶來新的發展建設契機。

3.2新時期海會鎮發展策略

3.2.1產業策略:以“全域旅游+”為途徑,實現產業融合發展

“全域旅游”亦稱全域景區化,是一種新的以旅游業帶動和促進經濟社會協調發展的區域協調發展理念和模式。“全域旅游+”則是指在全域旅游的基礎上,通過互聯網等新技術,突破傳統旅游業態進行改造升級、創新,實現旅游業與相關產業(農業、林業、商貿、文化、生態環境等)的融合發展[7-8]。

旅游業是海會鎮的傳統產業、根基產業。海會鎮未來發展應充分利用以海會寺、白鹿洞書院、李白草堂為代表的人文資源,以海會云霧茶及相關茶園資源為代表的云霧茶資源,以鄱陽湖、三疊泉、五老峰為代表的山水資源,發展全域旅游,打造海會鎮專業旅游小鎮,將海會鎮旅游充分融入泛廬山旅游圈。在此基礎上,繼續擴大海會鎮旅游業規模,提升旅游品質,延伸產業鏈,實現其他產業與旅游業的有機融合。

通過文化活化助力、資源組合動力、品牌提升借力、生態環境接力,重點打造茶園農產、教育培訓、山水旅游三大產業鏈,形成海會“旅游+”的產業結構,建設集旅游服務、茶產加工、教育培訓、康居養生為一體的國家級專業化旅游名鎮。具體有:打造以三疊泉景區、鄱陽湖水上休閑體驗區為主的山水旅游項目體系,以茶文化生態觀光體驗區和宗教茶旅運動休閑區為主的茶園農產項目體系,同時建立生態科普體驗區和教育培訓區,發展以教育培訓為主的特色產業鏈,開發一系列以教育培訓為主題的綜合旅游項目等(見圖5)。

3.2.2文創策略:以“廬山云霧茶”為載體,塑造特色文創品牌

廬山云霧茶已被列入中國綠茶類的特種名茶,揚名中外,海會鎮廬山云霧茶中的七尖幽蘭先后獲得2014年“中國名茶”評選金獎、“2015中國好茶葉”質量評選金獎、百年世博中國名茶金駱駝獎等獎項。海會鎮應立足于產業建鎮理念,以“廬山云霧茶”為突破口,積極發展茶園農業,積極打造海會鎮“云霧小鎮”文化形象;同時,以“茶文化”為載體,探索創新相關文創品牌,如“茶+茶具+茶節+茶賞+茶展”等,積極打造海會鎮以茶文化為核心主題的文創教育及展示基地。

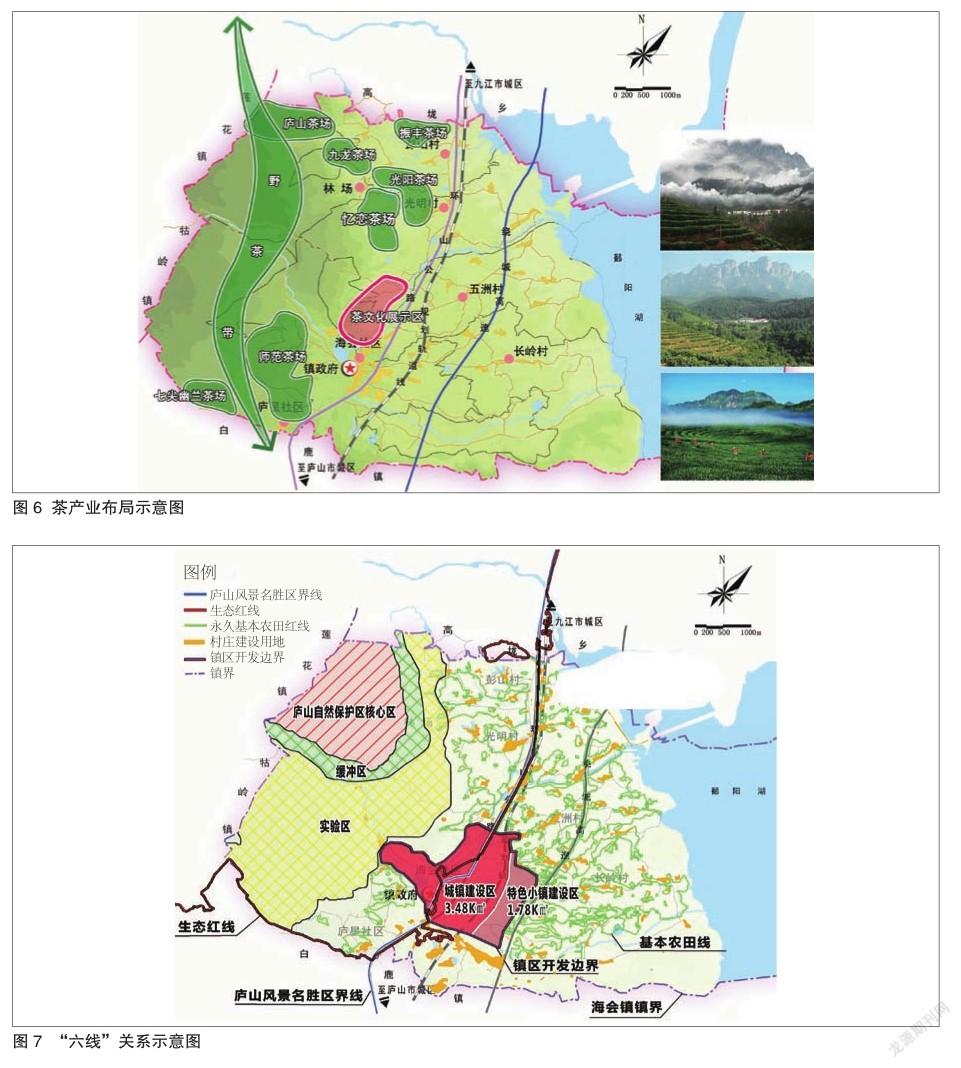

茶有形,文筑魂。系統整合廬山茶場、九龍茶場、光陽茶場、憶戀茶場等茶農資源,形成茶葉種植、加工及營銷、研發、教育及體驗、素質拓展等產業鏈;結合茶及特色農產品的種植,形成加工、山水旅游、運動休閑、養生度假、魅力鄉村旅游、農業觀光旅游等產業鏈;同時,圍繞廬山云霧茶,定期開展茶系列文化活動如“祭茶神、迎茶芽”,匡廬茶社茶友節,云霧采茶節暨全民飲茶日等,塑造“茶旅+文創”有機結合的旅游目的地形象(見圖6)。

3.2.3可持續策略:以“六線”為邊界,走生態可持續道路

立足生態建鎮、全域思維的理念,厘清內(鎮域行政邊界、生態紅線、基本農田保護區、城鎮開發邊界、鎮區范圍、特色小城鎮建設范圍)、外(廬山自然保護區、廬山風景名勝區及外圍保護地帶、三疊泉國家森林公園)紅線之間的相互關系,明確界定其主體功能、職責權屬(見圖7)。在全域范圍內劃定禁止建設區、限制建設區、適宜建設區,科學規劃特色小鎮的生產、生活、生態空間,有效推進“三生融合”; 堅持集約發展,按照多規合一、全域規劃的思路及以人為本、產城融合的理念,合理確定全鎮域范圍內的建設用地規模及空間布局。限定鎮區、村莊用地容量,盤活存量用地,走精細化、約束型、內涵式的發展道路。立足生態,健康旅游。

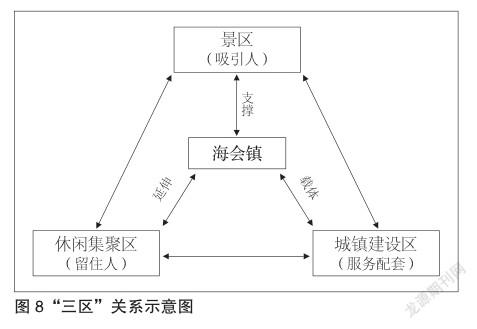

3.2.4聯動策略:以全域協調為導向,建立“三區”聯動機制

結合優勢資源及上位規劃,明確旅游景區、休閑集聚區、城鎮建設區“三區”的各自功能、容量及配套設施等,通過現狀及規劃道路(主干路、休閑綠道、驛道驛站等)進行有效串聯,以集鎮的配套建設為帶動、以景區的配套建設為支撐、以休閑集聚區的配套建設為延伸,促進全鎮域的協調發展(見圖8)。同時,以“三區”為載體,系統整合旅游產業、云霧產業、休閑娛樂產業、農莊產業等,打造海會特色小城鎮的生活、生產、生態空間。總之,景區為游與玩、休閑區為購與樂、集鎮為吃與住等功能,三區之間功能相對獨立但又相互兼容,通過逐步實施“三區”和諧共存、聯動發展的“一盤棋”戰略[9],促進全域的協調發展。

3.2.5一體化策略:以田園綜合體為窗口,實現農旅一體化

田園綜合體集現代農業、休閑旅游、田園社區等多功能于一體[10],是農業文化旅游的業態綜合,主要以現代農業為基礎,以綜合業態為關鍵,以休閑旅游為導向,以要素集聚為支撐,以田園社區為載體,構建特色的鄉村文化。結合當前我國相關有利政策,新時期海會鎮應以田園綜合體為重要窗口,提升鎮域范圍農業、農村的多元價值,對鄉村進行綜合的規劃、建設、運營和管理,實現農旅一體化。通過前期項目策劃,近期重點打造的佳泰農莊(位于鎮域東面,地理位置優越,內有田園、村莊、山地、水系等,氣候宜人,風景優美)占地約2km2,按休閑度假(山莊、木屋、茶樓、水娛、濕地)、科技養殖(泥鰍、牧馬、土家禽、水產)、采摘觀光(精品蔬菜、荷花、蓮藕、四季果園)、教育展示(百鳥園、農耕文化小品)等四大主題功能,集吃、喝、娛、購、玩于一體,滿足現代都市人的休閑需求(見圖9)。通過類似佳泰農莊的田園綜合體的建設,以點帶面,全面推進海會全鎮域范圍內的田園綜合體建設。

針對類似于海會鎮這樣的傳統類旅游小鎮,以上五大策略均圍繞“旅游”這一關鍵主題定位進行產業功能方面的橫向拓展、縱向延伸,但更為關鍵的是策略的可實施性行動計劃[11]。策略決定方向,項目帶來實效。為此,結合旅游景區、休閑聚集區、城鎮建設區這三大功能區塊,以區域范圍內的骨干路網、旅游驛道為串聯,制定近期項目實施行動計劃,如:海會寺(傳統觀光朝拜轉向清修禪院)、軍官訓練營、李白草堂、茶市、茶庵古街、研學綜合體(國學)、青山湖垂釣、水上娛樂中心、樸門農法示范區、年豐百果園、錢家畈美麗鄉村建設等[12]。

4結語

本文基于利弊分析新時期的海會傳統旅游特色小鎮,提出了五大發展策略。包括:產業策略(旅游+)、文創策略(文化+)、可持續策略(六線)、聯動策略(三區)、一體化策略(農旅)等[13]。同時,結合鎮域三大功能區塊及上述五大策略,提出了相應可實施性的近期行動計劃。近期行動計劃以具體建設項目為引領,如:產業項目有茶園農產、“山水旅游+”等,文創項目有茶庵古街、茶展茶演等,可持續項目有康居養生、李白草堂、鄱湖垂釣等[14],聯動項目有主干路、休閑綠道、驛道驛站、配套設施等,一體化項目有佳泰農莊美麗鄉村等。圍繞“旅游”這一核心主題,上述項目的建設實施必將引領海會鎮從傳統旅游小鎮向新時期特色旅游小鎮方向邁進,逐步實現“全域旅游+”型特色小鎮[15]。

總之,新時期傳統旅游特色小鎮規劃建設工作任重而道遠,僅以此文拋磚引玉,期待后期更多更深遠的規劃探索。

參考文獻:

[1]梁倩.2018中國開啟城鎮化3.0版[N].經濟參考報,2018-01-25(1).

[2]顏廷峰,孔月月.我國特色小鎮建設創新路徑研究[J].金陵科技學院學報(社會科學版),2017(4):1-4.

[3]展鑫,胡衛偉.我國特色旅游小鎮的發展現狀和對策研究[J].農村經濟與科技,2017(9):84-85.

[4]韓會東.基于產業轉型的特色小城鎮發展路徑探索——以宜興高塍特色小城鎮規劃為例[J].小城鎮建設,2018,36(1):59-65. doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2018.01.009.

[5]劉賀.從試點剖析角度探索特色小鎮產業特色創建——以江蘇省全國及省試點特色小鎮為例[J].小城鎮建設,2018,36(5):18-24.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2018.05.003.

[6]馬成程,李松志.特色旅游小鎮空間布局優化研究——以廬山市海會鎮為例[J].小城鎮建設,2017,35(12):98-103.doi:10.3969/ j.issn.1002-8439.2017.12.014.

[7]石培華.“旅游+”是實現全域旅游的重要路徑[N].中國旅游報,2016-05-11(3).

[8]鐘娟芳.特色小鎮與全域旅游融合發展探討[J].開放導報, 2017(2):54-58.

[9]瑞安產城融合戰略研究課題組.瑞安推進產城融合發展戰略的探索——以林垟特色小鎮為例[J].溫州職業技術學院學報,2017,17(2):13-16.

[10]張緒科.基于三要素的田園綜合體構建[J].現代農業科技,2018(3):293.

[11]鄶艷麗,尹璐.特色小鎮規劃設計與建設運營研究[J].小城鎮建設,2018,36(5):5-11.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2018.05.001.

[12]孟祥婉.旅游區邊緣型小城鎮規劃策略研究——以楊柳鎮為例[J].小城鎮建設,2019,37(2):61-67.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.02.010.

[13]王皓宇,張江勇,宋曉璐.農旅資源型特色小鎮發展模式與實踐路徑探究——以贛州市江口果蔬小鎮規劃為例[J].小城鎮建設,2019,37(4):51-59.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.04.008.

[14]戴魯寧,單卓然."特色小城鎮"的就業效能:特征與反思——基于國家首批127個特色小城鎮的實證分析[J].小城鎮建設, 2019,37(3):71-81.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.03.011.

[15]蔣偉,張亞,庫順歡,等.重慶市小城鎮規劃用地標準的適應性探究[J].規劃師,2017,33(10):51-57.