研究性教學示范建設指導下的水生生物學實驗教學改革

柴毅 羅靜波 譚鳳霞 黃孝鋒 裴夢婷

摘要 水生生物學是長江大學水產養殖專業本科生的專業基礎課程,實踐性和應用性較強。通過教學團隊的建設與提升、教學條件的改善、教學內容的調整以及多樣化考核方式的建立等措施,分析了該課程在實驗教學改革方面取得的成效。實踐表明,將研究性教學手段應用于該課程實驗教學中取得了較好的教學效果。

關鍵詞 水生生物學;水產養殖專業;教學改革

中圖分類號 S-01文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611(2019)15-0280-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.15.079

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Abstract Hydrobiology is a professional foundation course for undergraduates in aquaculture specialty of Yangtze University.It is strongly practical and applied.Through the series of measures such as the construction and improvement of the teaching team,the improvement of teaching conditions,the adjustment of teaching content and the establishment of diversified assessment methods,the results of the course in the reform of experimental teaching were analyzed.The practice proved that good teaching results had been achieved by applying research teaching methods in the experimental teaching reform of this course.

Key words Hydrobiology;Aquaculture specialty;Teaching reform

基金項目 長江大學2018年度前沿示范課程(水生生物學)建設項目;湖北省技術創新專項重大項目(CXZD2018000193)。

作者簡介 柴毅(1978—),女,山東濟寧人,副教授,從事魚類生理生態學和水域生態保護研究。

收稿日期 2019-03-13

水生生物學(hydrobiology)廣義上是研究水中生活的各種生物生命活動的規律和控制利用的科學,范圍十分廣泛,包括水生生物形態、分類、生理、生態以及生化等各個方面。隨著高校水產課程教學計劃的發展,該課程著重研究水產餌料生物的形態、分類、個體生態和漁業利用,并研究各種生物在分類系統中的地位,進一步探討生物的系統演化、地理分布、生物學和經濟意義等[1]。水生生物學是水產及相關專業重要的骨干課程,實踐性和應用性均較強,其中實驗課程是驗證理論、應用實踐、結合科研的重要環節,也是培養學生的實踐能力、創新思維,進而加強并提高理論學習和科學研究等綜合能力的關鍵[2]。

自1988年長江大學(原湖北農學院)為“淡水漁業”專科專業開設水生生物學課程以來,該課程歷經多年的建設發展和改革,不斷改善教學環境,優化基本教學設施和實驗條件,提高教學質量,目前是長江大學水產養殖專業的重要專業基礎課程(學位課)[3-4]。該課程理論、實驗及實踐教學等各個環節都具備良好的師資、人才配備和基礎設施保障,保證了教學工作的順利進行。2013年該課程獲批長江大學校級“精品課程”立項并順利結題,2018年該課程被立項為研究性教學示范項目中的學科前沿示范課程參加教學改革,旨在通過多種研究性教學組織形式,運用發現式、探究式、討論式等多種教學方法,激發學生探索與研究的興趣,提高實踐與創新能力[5-6]。在此研究性教學示范建設的指導下,筆者對該課程的實驗教學相關內容進行了改革和探索。

1 教學團隊的建設與提升

經過多年的建設,該課程教學團隊在年齡、職稱和學歷結構等方面均比較合理,其中該課程負責人學歷為博士研究生,具有較強的理論基礎,擔任水生生物學課程主講已逾10年,積累了豐富的教學經驗,具有較強的浮游生物辨別能力,能夠勝任此次課程教學研究項目。該教學團隊形成了老、中、青各年齡梯隊組合,理論和實踐教學合理分工,各取其長,各負其責,尤其在實驗教學過程中可以同時現場指導學生,取得了良好的教學效果。另外,該教學團隊也積極參與了該課程的多方面建設,包括教學大綱的修改與完善、教學內容的調整、考試方式改革、考試內容調整以及該課程整體發展規劃等。同時,該教學團隊還承擔或參與了與該課程緊密相關的教研和科研項目,將該課程的相關內容有機融合到科研項目中,為學生提供了良好的實踐平臺,加深了學生在實踐過程中對理論知識的理解與吸收,這對于該課程的建設和發展具有非常顯著的促進作用[7-8]。

2 教學條件的改善

2.1 使用 Motic 數碼互動平臺

Motic數碼顯微互動平臺是現代新概念教學的一種嶄新的手段,通過建立清晰的畫面和豐富的交互模式,教師端和每一個學生端均成為相對獨立的、強大的圖像處理單元。各單元之間通過專有的局域網實現互聯,使用全新的分布式數碼互動軟件系統進行設備組織與課堂教學,實現了全面的圖像數據共享和靈活的語音交流[9]。該課程在2018年實驗教學中開始使用Motic數碼顯微互動平臺,有效解決了以前學生孤立觀察、師生交流不暢、教學效率不高等問題。學生在觀察過程中,可以將在顯微鏡下看到的圖像進行拍照和錄像保存后與教師交流,教師也可以通過跟蹤和監控設置進行分析和講解,將典型的樣本圖像或錄像與所有學生分享,實現資源共享,使教學內容生動化和即時化,增強學生的學習興趣,提高教學效率。例如,對于一些典型可運動的藻類(如裸藻、菱形藻、團藻和黃群藻等),錄像可以清晰地記錄其運動方式和過程;原生動物緣毛目的一些典型種類,外部形態結構非常相似,而受到刺激時卻有不同的收縮反應,也可以將整個過程錄制并保存下來,反復播放給學生觀看,加深學生的理解,這大大提高了學生的學習興趣,在觀察樣本過程中學生積極提問,師生互動頻繁,取得了較好的教學效果。

2.2 建立藻類分類圖庫 通過多年教學拍照留存、網上下載等多途徑搜集積累的常見藻類圖片,建立了藻類形態數據庫,圖片數量有近500張,每種藻以中文、拉丁文雙命名,輔以真實的顯微照片、手繪結構圖和詳盡的形態文字描述。使用時,可以用中文名或拉丁文名搜索某個具體的藻類,或者按門、屬、種的分類學次序進行搜索。此外,還可以選擇某個門,該門下所有屬的典型種合成圖以隊列形式出現,與實際拍攝的未知藻類進行特征對比,即可實現快速鑒別藻類。學生在樣本觀察過程中遇到不認識的種類可以暫時拍照留存,課后再在圖庫中搜索對比,保證了實驗課教學過程的順利實施,還激發了學生課后繼續學習的興趣。該藻類分類圖庫是實驗教學中辨別常見種類的有效輔助手段,提高了教學效率,同時也可作為教學素材的有力補充。

2.3 多渠道增加樣本量

在以往的實驗課教學中,學生觀察的樣本除了現場采集的新鮮水樣外,還有一些裝片和固定樣本。其中,新鮮水樣中的觀察種類和數量通常會受外界環境條件(如水溫、水深以及水體富營養化程度等)的影響,往往不能完全滿足教學需要。裝片和固定樣本經過歷屆學生的頻繁使用,大多已經老舊破損,一些染色樣本已經出現顏色模糊、變色甚至脫落等現象,從而影響了觀察效果。為了豐富、完善樣本量,該課程教學組教師選擇適合藻類和其他浮游生物采集的天氣,帶領學生在學校周邊水域及養殖基地采樣,帶回實驗室經處理后置于光照培養箱中備用。此外,還購置了螺旋藻、柵藻和小球藻等藻種以及發菜(發狀念珠藻)、地木耳(普通念珠藻)、葛仙米(球狀念珠藻)、海帶、紫菜和石花菜等干貨制品,在實驗課開始前進行培養、泡發等工作,備用。通過多渠道增加可觀察樣本的數量,減少了天氣等因素對新鮮樣本的影響,保證了實驗課計劃內容的順利實施,同時有些樣本在觀察后還可以制成裝片或標本,進一步充實了樣本庫。

3 實驗教學內容的調整

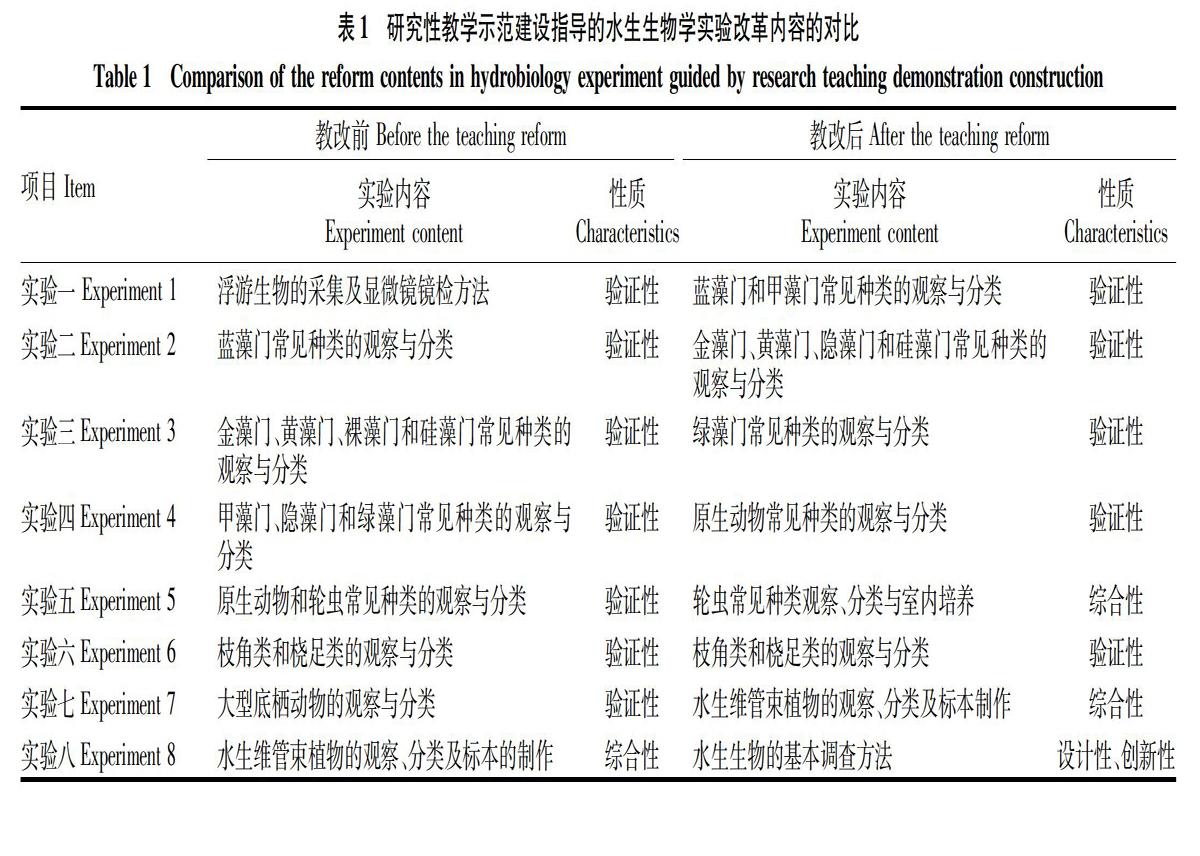

3.1 增加綜合性、設計性、創新性實驗項目 實驗教學內容的調整如表1所示。教改前實驗教學內容共包含8次實驗項目,以驗證性實驗為主(7次),綜合性實驗1次。此次教改將驗證性實驗調整為5次,綜合性實驗增至2次,設計性、創新性實驗1次。教改前的實驗一和實驗二整合成教改后的實驗一,并增加了甲藻門的內容,主要原因是甲藻門常見種類在普通池塘中較少,且出現時間與藍藻門相同,如常見種飛燕角甲藻的冬季型或夏季型均可與藍藻門常見種類同時采集到;實驗五在原來輪蟲常見種類觀察的基礎上,增加了室內培養內容,通過光照培養箱中的培養,學生可以觀察輪蟲的典型特征(如頭冠、咀嚼器的發育),還可以更深入地學習、了解單巢目輪蟲的生活史,并辨別常見輪蟲種類的休眠卵;原有的實驗七是驗證性的常見大型底棲動物的觀察與分類,教改后將此部分內容調整至實驗八水生生物的基本調查方法。該實驗內容包括浮游植物和浮游動物的定性定量分析和大型底棲動物的采集與分類,實驗指導教師負責在實驗方案的制定上給予必要的指導,引導學生的科研創新思路,采樣水體的選擇、采樣點的設置以及最終結果的分析均是由學生組成的科研小組獨立完成的。該實驗實施時間大約在5月份,正處于魚類繁殖和魚苗培育季節,而此實驗內容恰好是研究水中藻類組成和現存量,可為魚苗的合理投放以及魚類養殖提供重要的科學依據。此實驗的實施極大地提高了學生的科研積極性,喚醒了學生的創新意識。

通過以上充分考慮環境及其他因素,將實驗教學內容適時合理安排調整,確保了實驗課各項內容的順利實施,取得了較好的授課效果。驗證性實驗有所減少,綜合性和設計性實驗有所增加,可以在培養學生實際觀察辨別能力、強化實驗技能的基礎上,加強其科學創新思維能力,激發學生自主學習探索的積極性,實現了研究性教學示范建設中運用發現式、探究式、討論式等多種教學方法,提高學生的實踐與創新能力。

3.2 增加實驗教學內容在各類實習中的應用

長江大學水產養殖專業人才培養方案中包含基礎課程實習、專業課程實習、生產實習和畢業實習,其中生產實習和畢業實習屬于綜合類專業實習,實習內容涵蓋面較廣,時間也較長(7~8周)。生產實習的實施時間在5—6月份,而畢業實習的時間在2—3月份,2個實習分別處于不同季節,可以觀察到浮游植物和高等水生維管束植物的常見夏季種類和冬季種類。為了將該課程內容更好地應用于生產實踐,實現理論聯系實際,在生產實習和畢業實習大綱中分別增加了藻類水質監測、浮游生物水質評價以及高等水生植物池塘凈水功能等相關內容,例如沉水植物在冬季處于生長旺盛時期,可以采集到多個種類并可觀察其花期生長特征;也能觀察到對低溫、低光照有極強適應能力、魚類越冬池中的種類(如薄甲藻、黃群藻、隱藻等)。這種將專業課程內容糅合至各類實習中的教學方法,加強了教學與生產、科研的聯系,較好地鞏固了學生對理論教學內容的理解和應用,同時也是對該課程實驗課較好的補充。

4 多樣化的考核方式的建立

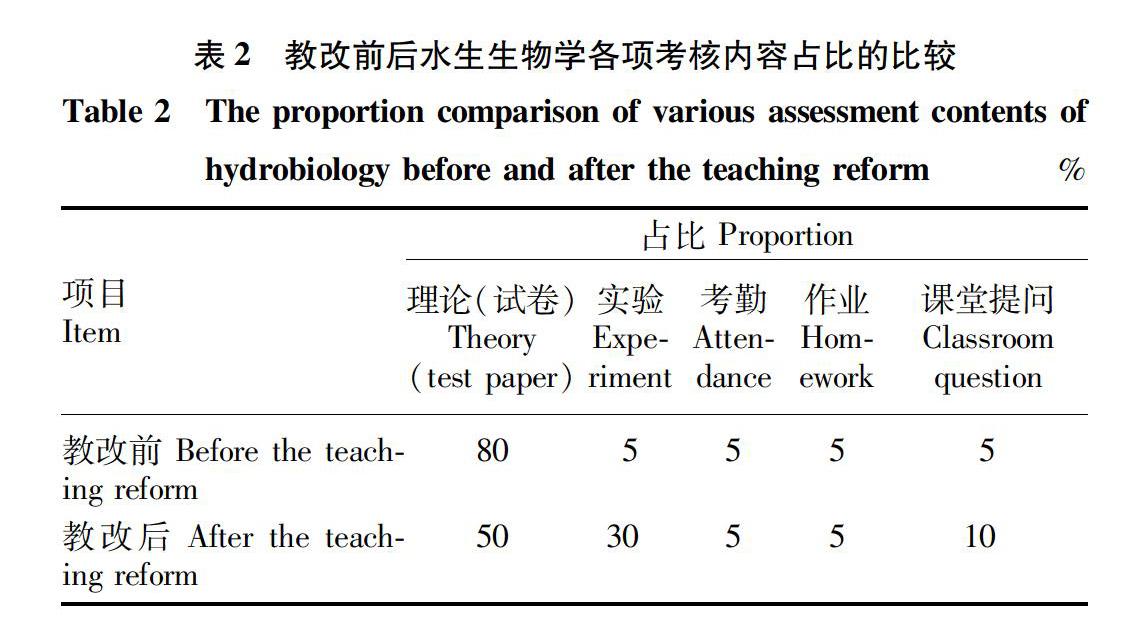

傳統的課程考試通常以試卷的形式出現,以理論知識為主,往往無法衡量出學生對實驗內容的掌握水平。實驗考核則是檢測學生的基本操作技能、綜合動手能力和科研創新能力的有效手段。教改前后各項考核內容占比見表2。考核內容由理論(試卷成績)、實驗、考勤、作業和課堂提問共5部分組成。其中,理論(試卷成績)占比由原來的80%降至50%,而實驗考核占比由5%提高至30%。實驗考核內容包括水生生物采樣方法、顯微鏡下物種鑒別以及高等水生維管束植物的鑒定分類等實踐操作,著重考核學生對常見浮游生物種類分類和典型特點的辨別能力。此次考核方式的改革體現了多樣化和靈活性,即在理論考試中增加相關實驗內容(如分類、繪圖等)的基礎上,還對學生進行多次實驗系列測試。課堂提問由5%提高至10%,以促進學生上課積極動腦,增加師生互動。考勤和作業占比不變,各占5%。此次考核內容的調整提高了學生對實驗課程的重視度,同時也體現了考核方式的靈活多樣性和全面性。

5 結語

通過加強教學團隊建設、改善教學條件、調整教學內容以及建立靈活考核方式,提高了實驗教學質量,培養了學生的實踐能力和科研創新能力,長江大學研究性教學示范課程——水生生物學取得了較好的教改效果。通過研究性教學示范課程的教學,旨在培養具有較強實踐探索能力、自主創業意識以及科研創新能力的復合應用型人才[10-11]。

參考文獻

[1]趙文.水生生物學[M].2版.北京:中國農業出版社,2016.

[2]趙文.水生生物學(水產餌料生物學)實驗[M].北京:中國農業出版社,2004.

[3]柴毅,楊小林,羅靜波.水生生物學實驗教學方法改革初探[J].長江大學學報(自然科學版),2011,8(7):267-269.

[4]柴毅,楊小林,譚鳳霞,等.水產養殖專業水生生物學課程理論教學改革初探[J].長江大學學報(自然科學版),2013,10(29):92-93,103.

[5]朱新開,李春燕,王云翠,等.研究性教學在高校應用型課程教學中的應用實效分析:以作物栽培學課程為例[J].教育教學論壇,2014(43):175 -177.

[6]谷家揚,劉為民. 對高校“研究性教學”研究與探索的思考[J].揚州大學學報(高教研究版),2012,16(5):78-82.

[7]楊奇慧,譚北平,張健東,等.“水產養殖學專業復合應用型農林人才培養模式”的改革與實踐[J].教育教學論壇,2018(18):141-143.

[8]孔沛球,畢盛,黃蔡芹.水產養殖專業大學生創新創業教育的現狀與對策研究[J].農業開發與裝備,2016(10):29-30.

[9]江紅霞,雷夢云,崔長海,等.運用Motic數碼互動模式改進水生生物學實驗教學[J].科技信息,2012(34):146.

[10]趙洪.研究性教學與大學教學方法改革[J].高等教育研究,2006,27(2):71-75.

[11]谷家揚,劉為民.對高校“研究性教學”研究與探索的思考[J].揚州大學學報(高教研究版),2012,16(5):78-82.