淺析舒伯特藝術歌曲的創作特征

摘要:舒伯特是西方音樂史上公認的藝術歌曲之王,他以高超的音樂創作技巧使音樂與詩歌高度結合,使藝術歌曲具有了極高的藝術美感。本文以其兩首作品《靠近愛人》和《笑與哭》為例,探索其藝術歌曲中的創作特征,分析其如何用音樂的創作手法來表達詩歌的意境,使作品達到詩中有樂樂中有詩的境界。

關鍵詞:藝術歌曲;笑與哭;和聲;調性

藝術歌曲歌詞主要是來源于著名詩人的詩歌,經由作曲家根據詩歌的內容來譜曲,由于詩歌和音樂本身都具有極高的藝術性,因此,將兩者結合在一起,便使得藝術歌曲這種題材更具有藝術性。在藝術歌曲中,音樂分為聲樂與鋼琴兩部分,與一般歌曲不同的是在藝術歌曲中鋼琴不只是聲樂部分的伴奏,而是與聲樂部分共同來詮釋作品。舒伯特的藝術歌曲之所以具有魅力,也在于他能細膩地捕捉到詩歌中的意境,并以合適的音樂手法將其表現出來,下面我將以《愛在身旁》《笑與哭》兩首藝術歌曲為例,探討其音樂的創作手法,以及音樂與詩歌是如何融合的。

一、《愛在身旁》的音樂與詩歌

《愛在身旁》的詞來自德國詩人歌德(Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832)的同名詩歌,創作于1795年,是一首自我抒情詩,詩中以各種景象為例,借物抒情,表達對愛人的想念,如太陽、大海、月亮、泉水、深夜等。舒伯特在音樂中以和聲、力度、旋律線條等各種手法再現了始終的景象。

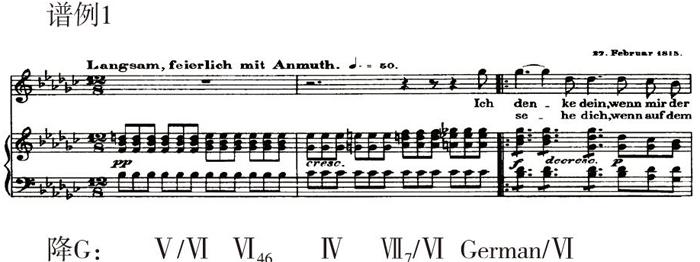

譜例1是《愛在身旁》的前奏部分,雖然只有兩小節的前奏,但其藝術性是非常高的。前奏起到的是引子的作用,是為了作品主體部分的進入做準備。該曲的第一句唱的是“當晨曦染紅了大海,我想起了你”。由此我們來看前奏是怎樣描繪太陽從海面緩緩升起的,從節奏來看,作曲家采用的是一連串的三連音,具有推進的作用,在力度上從pp開始之后漸強直到f,結合高聲部D-bE-E-F-bG-G的半音進行,生動的描繪了太陽緩緩從海面升起的景象。在這一過程中,作曲家運用了豐富的和聲語言,多次運用離調和弦,樂曲為降G大調,一開始便是六級的離調和弦,之后解決到六級的四六和弦,之后經過四級,繼續離調在六級的七級七和弦以及德意志增六和弦,最后解決到降G大調的一級六和弦。

二、《笑與哭》的音樂與詩歌

《笑與哭》的詞來自德國詩人弗里德里希·呂克特(FriedrichRuckert)的詩歌,詩歌是關于愛情中的笑聲與哭聲的描寫,早晨、晚上、笑聲、哭聲這兩對具有對比性的詞語在音樂中也由具體的手法來體現。

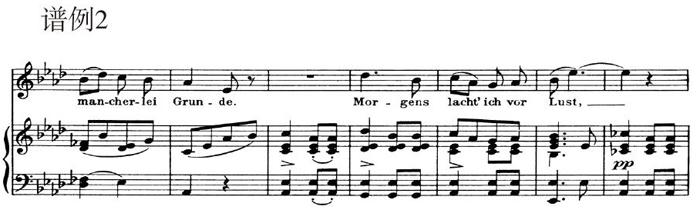

譜例2從第三小節開始,唱得是 “早晨我為快樂而笑,為何現在在傍晚哭泣呢”,舒伯特運用大小調的不同色彩來體現早晚的對比。從第三小節開始作品在降A大調開始,在第六小節開放在屬和弦,這四小節對應的是“早晨我為快樂而笑”,在第七小節轉入降a小調,之后對應的是“在傍晚的哭泣”,通過同主音大小調的不同和聲色彩很好的描繪了詩歌的意境。

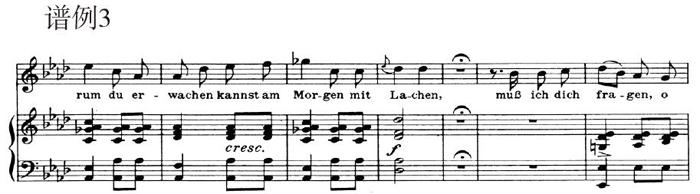

譜例3唱的是為什么我會在傍晚悲傷哭泣后,在早晨的笑聲中醒來?作者也為自己情緒的不穩定而煩惱迷惑,而在音樂中,舒伯特則并沒有像往常一樣以屬功能和聲開放,而是將反復的一級七和弦到四級的進行,以此來描繪作者心中的煩惱與困惑。

三、總結

舒伯特藝術歌曲具有極高的藝術性,做到了詩中有樂樂中有詩的境界。本文選取了兩首比較具有畫面或具有感情色彩的作品,對舒伯特以音樂來描繪詩歌的手法進行簡要的分析,越發地感受到藝術歌曲的強大魅力,對于舒伯特描繪景象及情緒所運用的音樂手法有了更深的認識。

參考文獻:

[1]廖輔叔.從藝術歌曲的定名說起[J].人民音樂,1999(9):14-15.

[2]保羅亨利·朗.西方文明中的音樂[M].顧連理,張洪島,楊燕迪,湯亞汀,譯.楊燕迪,校.貴州人民出版社,2001.

作者簡介:王福停,上海大學音樂學院。