基于素養立意的高中語文閱讀新課型的教學實踐

摘 要:以《哦,香雪》的授課為例,探究素養立意下高中語文閱讀新課型的研究與實踐,即以語文學習活動為支撐,構建“內容+方法=活動思路”的整體框架,依托評點法貫串課堂,在課堂淤塞處或文本精妙處或拓展遷移處創設情境場,切實調動學生參與和探究,在學習文本內容的過程中,不斷形成與發展語文素養。

關鍵詞:學習活動;評點法;情境活動;語文素養

“核心素養是個體在學習和受教育過程中形成或培養起來的內在品質”,指向“學習學科內容的最終目的”。可見,語文學科核心素養是內隱而無法單一量化的,“思維、態度、素養、創造力、鑒賞力等不確定性指標難以直觀地呈現出來”,必須“借助閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究等語文實踐活動顯現、發展、提升”。這要求教師在實際教學中,力避單一地傳授與測評知識內容體系、忽略素養達成目標。

基于此,本文以詩化小說《哦,香雪》的一課時教學為例,探究立足于言語文字本身的綜合性語文實踐活動教學,從具體操作層面闡釋高中語文閱讀新課型(精讀課)的基本模式與教學實踐,以期構建由目標、內容、情境、方法等組成的任務群學習形態,打造體現綜合性素養教育的生態課堂。

一、 高中語文閱讀新課型的基本模式

2017年,新版《普通高中語文課程標準》明確提出了“語文學科核心素養”的概念,強調語言積累與語言構建的實踐性,更加關注學生在真實的語言運用情境中表現出來的語言能力和思維品質。

因此,我們依托當前高中語文教學現狀,嘗試以語文學習活動為支撐,概括形成“內容+方法=活動思路”為整體框架的高中語文新課型,引導學生在真實情境中自主構建知識、自主習得體悟。具體說來,即根據信息的特點設計學習方法模塊,將課堂內容鑲嵌在方法模塊中,以活動為綱,力爭在課堂教學環節實現模塊自由組合,構建由嵌入不同內容的方法模塊排列組合而成的課堂結構,在達成學科素養目標的同時,借助學習過程與學習形式,滲透、整合完成社會素養目標,即同一時空完成二類課程目標,實現教中有學、學中有教、不分彼此的自本課堂。

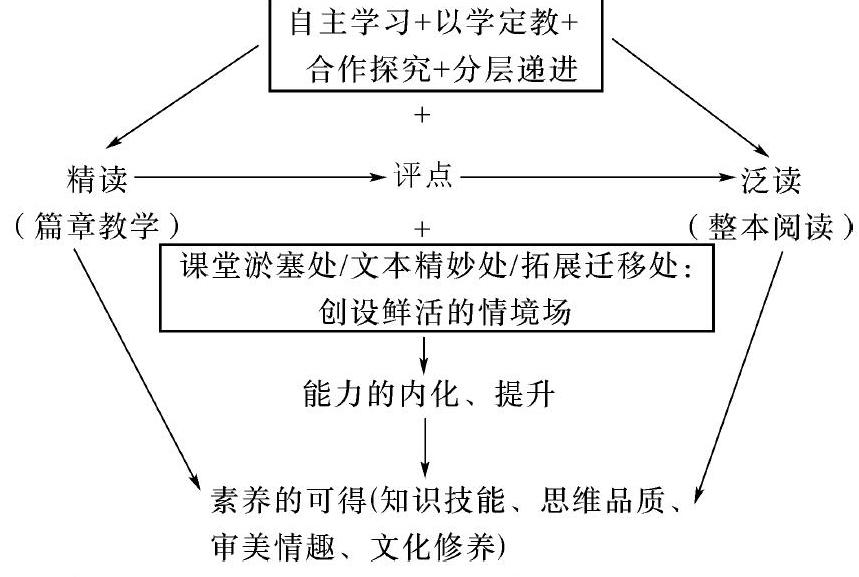

就閱讀新課型而言,可分為精讀課、泛讀課等類別,其基本模式可概括為:自主學習+以學定教+合作探究+分層遞進。授課起點始于學生的自主質疑,我們希望通過這種模式的構建,引導學生將思考形成一種習慣,在質疑問難中彼此激發,通過合作與探究糾偏思維,拉高思維層次,促進深刻性、敏捷性、靈活性、批判性和獨創性等思維品質的提升;將評點法貫穿于教學始終,在篇章教學中微觀聚焦評點法,借泛讀作品滲透評點法,借助評點法培養良好習慣,豐富語言的積累,引導學生深度浸潤于語言文字本身,體驗各類啟示性、陶冶性的語文學習活動,逐漸實現多方面要素的綜合與內化,養成現代社會所需的思想品質、精神面貌和行為方式;在課堂淤塞處或文本精妙處或拓展遷移處,創設鮮活的情境場,以閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究三大實踐活動統領情境活動,調動學生在真實情境中自主進行研學探討,通過親身體驗,培養活動能力、實踐能力、創新能力和解決實際問題的能力。具體思路可用下圖解釋:

二、 高中語文閱讀新課型的實踐探索

因版面所限,以下,僅以精讀篇目《哦,香雪》為例探討高中語文閱讀新課型(精讀課)的操作流程。

【教材分析】

本篇小說是當代著名作家鐵凝的成名作,全文近八千字,抒寫青春成長,充滿詩意,富有美感,能夠引發高中生相似的心理體驗和情感體驗。通過教學本文,構建長文短教的新模式,探索一條精準選點、高效授課的教學路徑,引導學生發現美、感受美,在收獲成長經驗的同時,也收獲一種鑒賞小說的方法。

【學習目標】

1. 整體把握文意,梳理與整合信息,提出有效問題。

2. 品味語言,感受人性之美,掌握小說塑造人物的一般方法。

3. 理解小說人情美的主題,體會淳樸的人文精神。

【學習重難點及應對策略】

1. 學習重難點:品味人物的人性美,進而理解小說人情美的主題。

2. 活動策略:以評點法貫串始終,深度浸潤于語段語篇,通過分享閱讀體驗,厘清感受→賞析語言點,明確角度→分角色朗讀,入境體驗→再造想象,深入把握→入情誦讀,審美鑒賞等五個層次的學習活動整體架構課堂主環節,將思維逐層導向深入,借助這種梯級化賞析活動,形成對人性之美的理解與鑒賞,并在文本難解之處創設真實情境,觸發學生深入體驗、深度思考。最后,順勢而為,運用課堂習得,合作探究,升華體悟,遷移過渡到對小說人情美主題的把握上來。

3. 對話策略:師生對話、生生對話(自主——互助——展示)。

【課堂實施路徑探究】

1. 課前準備:學生通過學習任務單的指令任務,完成課前自主學習(掃清字詞障礙、自主概括故事情節;組內質疑、解疑,整合、提交組內無法解答的閱讀困惑)。

2. 導入新課:播放林志穎歌曲《十七歲的雨季》創設情境,并借由歌詞“十七歲,有歡愉,有哭泣,成長已慢慢接近”以及高中生的成長經歷引入香雪的成長故事。

3. 整體感知:交流閱讀初感受;用簡潔的語言概括故事情節。

4. 把握人物形象:多媒體大屏幕出示各小組提交的閱讀困惑,鎖定大家共同存疑的“人物”這一角度展作為課堂探究的起點。繼而完成以下學習任務:

(1)關注人物變化,探尋人物精神成長,感受人性之美:

①圈畫、評點香雪得到鉛筆盒之前的具體描寫,交流、分享這些描寫體現了香雪怎樣的特點。(學習活動:語用分析、分角色朗讀、再造想象)

②圈畫、評點香雪得到鉛筆盒之后的景物描寫,從語用和情感表達兩方面賞析、誦讀。(學習活動:語用分析、誦讀體驗〈情景交融部分的詩意描寫,課堂播放與情境相契合的鋼琴曲,學生入情入境朗誦體驗〉)

(2)小說中“從不騙人的純美姑娘香雪,得到鉛筆盒后決定騙娘”的細節描寫較難理解,是解讀香雪人性之美的關鍵,此處引入情境活動:“此刻,假如你就是拿雞蛋換得鉛筆盒的香雪,回到家面對辛苦攢下40個雞蛋的娘,你會如何想、如何說?”學生角色代入、分組討論、班級交流,身臨其境地體會人物的內心感受,把握鉛筆盒的象征意義,理解香雪對知識與文明的渴望,豐富對人性美的認知。

5. 解讀主題:多媒體大屏幕再次展示課前各組提出的閱讀困惑,首尾圓合。學生借助課上鑒賞與把握人物的方法,小組內自行釋疑并于班級交流分享,自主領悟小說“人情美”的詩意主題,老師只在必要之處加以啟發與提升。(比如,課堂起始環節屏幕展示的主要閱讀困惑指向主要人物香雪,教師可于課堂尾聲時啟發學生關注閱讀困惑中對次要人物〈鳳嬌、女大學生、乘客……〉的理解,自然而然引發學生對那個時代淳樸群像的感知與體驗,進而悟讀、體會小說人情美的時代主題)。

6. 課堂小結:回歸文本的德育價值,跨越時代隔膜,引導學生站在時代的高度回望本文這個關于成長的動人故事,希望當下的每一個和香雪一樣的同齡少年都能守望初心,為各自的成長和改變而努力堅持。

7. 課后作業:(必做)小說中的純美世界令人向往,但它恰恰是與貧窮和閉塞聯系在一起的,在時代列車的呼嘯聲中,這種純樸迷人的美還能保留多久呢?請寫一篇600字的文章闡明自己的看法;(選做)同屬真善美的典范之作,比較分析《哦,香雪》與《荷花淀》的異同,寫出不少于300字的書面報告。

【試教反思】

本堂課的授課起點來自學生疑惑,學生參與意識強,課堂氛圍熱烈;基于學生閱讀疑惑而來的課堂切入點,更加尊重學生的閱讀體驗和認知主體作用;通過關注人物的變化進而把握人物形象的教學主線落點清晰,有較強的思維張力;依托評點法的梯級化語言賞析活動,使學生以語用的意識學習語文,符合言語學習的一般規律;在小說難解之處適時引入情境活動,容易引發學生共鳴,學生通過仿真情境中的再造想象與語言轉換,拉近了與文學作品的距離,有助于進一步把握人物形象,在豐富語言建構實踐性的同時,提升了自學能力與思維品質;課堂尾聲,再次展示學生的課前閱讀疑惑,學生帶著當堂課的學習收獲合作探究、自主體悟小說人情美的主題,既呼應了課堂起點,首尾圓合,又使認知水平實現了螺旋式上升。另外,跨媒介使用的歌曲導入、誦讀配樂等內容,與本文詩情畫意的寫作風格相得益彰,強化了小說的審美情境,帶給學生以美的體驗,讓詩意的語文課更靈動。

總之,素養立意背景下的語文課堂教學,不以文本為綱,不求知識的系統與完備,但是,需要借助文本與知識這一載體,探尋發展學生語文素養的路徑與方式。因此,基于素養立意的高中語文閱讀課堂必須打破傳統課型“教課文、教教材”等以語文知識內容為明線、語文學習方法為暗線的組織形式,形成以語文學習方法、培養語文思維為明線,以語文內容、知識為暗線的結構模式。閱讀教學中,借助新課型的研究,將方法模塊與內容模塊嵌入課堂,通過評點法將學生對文本的個性體驗與思考表達落到實處,在教學難點處或升華處借生動真實的學習情境調動學生參與,引導學生的思維向縱深發展,我們期待在教授語文課程知識的過程中,不斷形成與發展學生的核心素養。

參考文獻:

[1]陳興才.任務群學習測評設計的重要原則[J].中學語文教學參考,2019:1-2.

[2]王寧,巢宗祺.普通高中語文課程標準(2017年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2018.

作者簡介:隋有瑜,山東省青島市,山東省青島第三中學。