流通業分工對商貿流通集聚區形成的影響

王冠 劉靜

中圖分類號:F724? ?文獻標識碼:A

內容摘要:經濟新常態背景下流通業分工不斷深化,專業化水平持續提升,相關聯的商貿流通業在區域上呈現明顯集聚趨勢。本文運用2008-2017年285個城市面板數據,實證分析流通業分工對商貿流通集聚區形成的影響。研究結果表明,在流通業分工中,物資資本迂回、人力資本迂回、組織化專業、內部結構調整、外部勞動流轉均對商貿流通集聚區的形成產生正向影響。其中,物資資本迂回的影響最大,內部結構調整的影響最小。控制變量方面,城鎮化水平、對外開放程度以及政府干預對商貿流通集聚區均具有正向影響。

關鍵詞:流通業分工? ?商貿流通? ?集聚區? ?實證分析? ?對策建議

引言

流通業分工發展既提高了勞動生產率,增進流通行業規模經濟與效益,也增加了不同行業、不同領域之間的相互依賴性,促進商品經濟快速發展。在當前經濟向好形勢下,流通業分工使得各領域企業更能專注自身優勢,實現產業經濟規模化與效益化。由此,大量關聯密切的流通企業在空間集聚,形成一定區域內商業網點密度及專業化程度較高的商業經營場所,進而形成商貿流通集聚區。一般而言,流通業通過橫向與縱向分工趨勢,推動商貿流通集聚區的形成。一方面,專業化市場出現是流通業橫向分工發展的成果,推動同類或者相似商品和企業逐漸歸于一體,從流通業大環境中逐漸分離。同時,專業化市場的出現能夠集聚同類商品,利于商品種類橫向發展,進一步為商貿流通集聚區的形成創造條件。另一方面,流通企業專業化和規范化發展,使得流通領域的運輸、存儲、配送、信息處理等流通環節有機結合,并逐漸向聚合方向發展,繼而為商貿流通集聚區的形成提供基礎條件。綜上所述,流通業分工對流通集聚區的形成具有影響作用毋庸置疑。基于此,本文深入研究流通業分工對商貿流通集聚區形成的影響。

流通業分工對商貿流通集聚區形成的影響機理

商貿流通集聚區是流通企業的商品流通過程與一定區域空間結合,并由流通活動載體與主體相互作用形成。載體即流通中心,是流通活動的重要承擔者;主體即生產者、銷售商與消費者等,是流通環節的主要參與者。通常而言,流通業分工使得流通參與者更專業地從事流通活動,會通過增加勞動報酬、降低交易成本吸引關聯企業集聚。

流通業分工促成報酬遞增,吸引關聯企業集聚。亞當·斯密指出,分工與專業化是經濟增長的驅動力,經濟增長過程實質上是分工深化與演進過程,分工深化取決于市場范圍不斷擴大。而流通業分工之后,企業在技術更新加快的同時可促進報酬遞增。Young A A首次從分工與專業化角度闡述報酬遞增的根源,指出流通業生產率提高源于流通業分工水平不斷提升的結果。實際上,經濟增長過程是流通業不斷深化分工過程,表現為生產者專業化水平不斷提升,其薪酬也在進一步增加(王敬齋,2017)。不同流通業專業化分工最終帶來生產率提高及市場交易增加,推動勞動力報酬不斷增加,進而吸引更多企業在具有經濟優勢地區集聚,繼而形成商貿流通集聚區。此外,專業市場在流通業分工的基礎上出現,都具有自身專業化特色。這能夠集聚同類型商品,有助于擴大市場規模、商品種類橫向延伸(范麗麗,2018)。可以說,流通業分工拓展與深化,是商貿流通集聚區多業態、專業化分區經營的基礎條件。

流通業分工通過降低交易成本,引導企業集聚。新興古典經濟學認為,流通業分工程度提高帶來效率提升與物質財富增加,但同時由于流通業交易層次逐步增多,使得交易費用也在不斷上升。在此理論基礎上,新興古典經濟學進一步分析認為,分工可以產生正向網絡效應。若流通領域所有參與主體將與分工相關的交易集中到一個地區,形成空間集聚,則分工的網絡效應會變成交易網絡集聚,從而大幅縮減總交易距離,降低交易費用,提高交易效率。這從本質來看,改變了流通空間結構,使得流通載體(流通中心)容量增大。一般而言,流通業分工演進受交易費用的制約,而交易費用取決于交易效率,提高交易效率則能夠加深流通業分工。因此,較高的交易費用會阻礙分工發展,進而減少交易主體之間的貿易行為。對此,王德利與方創琳(2010)通過研究跨區域城市演化與分工演進模型發現,分工網絡地理位置方面的集聚能夠提高交易效率,繼而降低交易成本。因此,流通業分工背景下產業鏈上的企業在地理位置上的集中,能夠有效降低交易成本。是以流通企業為了降低交易成本,積極向集聚趨勢發展。

實證分析

(一)變量選取及說明

被解釋變量。商貿流通集聚程度。我國商貿流通業集聚區形成的測量方法較多,主要包括Hoover指數、Gini指數等。由于區位熵指數能夠消除區域商貿流通業規模的差異化,可反映某一區域內要素空間分布情況,因此,本文借鑒陳國亮等(2012)研究方法,采用區位熵指數衡量區域商貿流通集聚區的集聚程度,用Agg表示,具體計算公式如下:

其中,Aggij(t)表示t年度i城市j產業的區位熵指數,eij(t)表示t年度i城市j產業的從業人數,表示t年度所有城市j產業的從業人數,表示t年度所有城市不同產業總就業人數。其中,區位熵指數越大,商貿流通集聚區的集中程度越高。

解釋變量。流通業分工。楊小凱(2005)指出分工可通過鏈條環節、間接生產鏈條以及產品類型進行描述。本文借鑒高帆等(2009)在研究流通業分工時的處理方法,選取流通業分工的衡量指標。其中,物資資本迂回指數是商貿流通業占總產值的比值,利用Index1表示。人力資本迂回指數是指商貿流通業中從業人員中學歷在高中以上人數的占比,利用Index2表示。組織化專業指數是商貿流通集聚區的形成情況,利用Index3表示。內部結構調整指數是商貿流通業從業人員中非專業人員的占比,利用Index4表示。外部勞動流轉指數是指商貿流通業中非第三產業經營主體的占比情況,利用Index5表示。同時,為使選取的指數可進行比較,對上述指數進行無量綱化處理。

控制變量。商貿流通集聚區的形成還受其他因素影響,因此將以下變量作為控制變量進行研究:城鎮化水平(Urban),城鎮化水平的提升有助于推動商貿流通集聚區的形成,因此,將城鎮化水平作為控制變量,利用城鎮人口占總人口的比值表示。對外開放程度(FDI),對外開放程度較高的地區,其商貿流通集聚區形成速度較快,利用城市年度獲得實際外商投資額與GDP比值衡量,并用歷年人民幣匯率的平均價格折算進行計算。政府干預(Gov),政府對經濟活動的干預對地區商貿集聚區的形成具有顯著影響,采用城市財政收入占GDP的比重衡量政府活動對經濟的干預程度。文中所涉及的變量及說明,具體如表1所示。

(二)模型構建

由上文分析得知,流通業分工可從橫向與縱向方面對商貿流通集聚區形成產生影響,通過流通業分工與合作,可有效助推商貿流通集聚區的形成。在商貿流通集聚區的形成過程中,綜合考慮流通業分工的影響以及其他影響商貿流通集聚區的因素,構建計量模型,實證分析流通業分工對商貿集聚區形成的影響,構建模型如下:

Aggij(t)=α0+α1Index1it+α2Index2it+α3Index3it+α4Index4it

式中,Agg為商貿流通集聚區的區位熵,Index1為物資資本迂回指數,Index2為人力資本迂回指數,Index3為組織專業化指數,Index4為內部結構調整指數,Index5為外部勞動流轉指數,Urban為城鎮化水平,FDI表示對外開放程度,Gov表示政府對經濟的干預。α0為常數項系數,α1-α8為對應變量系數,ε為誤差項。

(三)數據來源

根據數據可得性與有效性原則,除去數據嚴重不全的拉薩市以及行政規劃調整較為頻繁的城市,包括畢節、銅仁、巢湖,最終選取2008-2017年285個城市面板數據進行研究。數據主要來源于《中國城市統計年鑒》(2009-2018)以及《中國統計年鑒》(2009-2018),并且對個別數據缺失的城市通過平均值法進行補充與說明。為了保證選取數據的平穩性,對數據進行無量綱化處理,結果如表2所示。

由表2可知,對于商貿流通集聚區而言,平均值為0.36,表明我國地級市商貿流通集聚區的形成情況偏低。流通業分割指標中,物資資本迂回指數、人力資本迂回指數、組織化專業指數、內部結構調整指數、外部勞動流轉指數的平均值分別為0.48、0.41、0.42、0.36、0.39,最大值分別為0.59、0.45、0.49、0.52、0.44,說明我國流通業分工情況較好。控制變化量方面,城鎮化水平、對外開放度與政府干預的均值分別為0.47、0.21、0.39,所得結果與我國實際情況基本保持一致,選取數據能夠進行下一步分析。

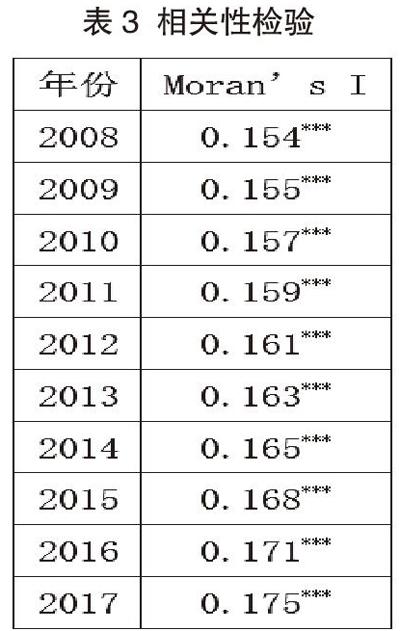

(四)相關性檢驗

判斷流通業分工與商貿流通集聚區形成的相關性,利用Morans I指數進行檢驗,并且使用標準統計值Z檢驗Morans I指數相關性,結果如表3所示。

由表3可知,Morans I指數在2008-2017年均通過了0.01水平下的顯著性檢驗,表明流通業分工與商貿流通集聚區的形成顯著相關。進一步觀察表3可知,流通業分工與商貿流通集聚區形成相關系數呈現逐年增加趨勢,表明流通業分工是商貿流通集聚區形成的關鍵因素之一。

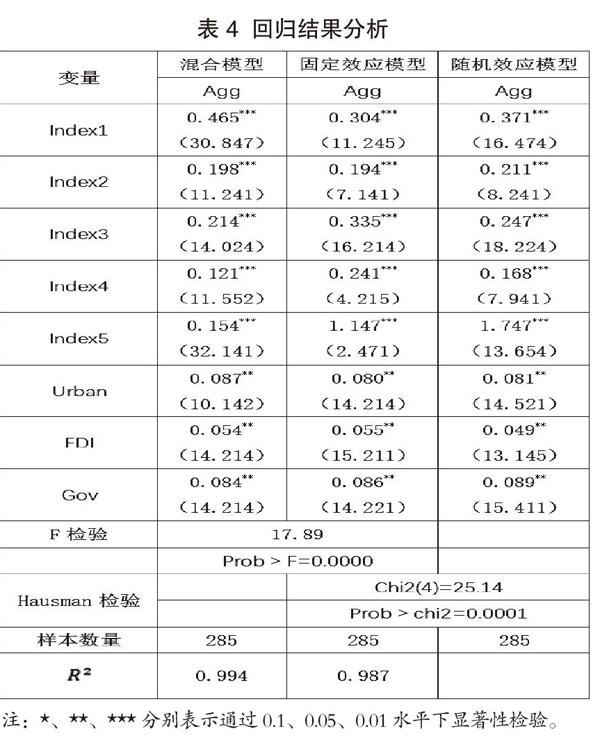

(五)回歸分析

為探究流通業分工對商貿流通集聚區形成的影響,借助Statal2.0軟件,利用混合模型、固定效應模型、隨機模型,對構建的面板模型進行回歸估計,結果如表4所示。

在表4中,分別得出了混合、固定效應、隨機模型的回歸結果。結果顯示,三種模型的回歸結果證明流通業分工對商貿流通集聚區的形成具有正向影響,且在0.01顯著性水平下顯著。為了確保回歸結果的準確性,需要確定哪一種模型更為合適。其中,F檢驗結果P值為0.0000,可以確定固定效應與隨機效應較為合適。進一步通過Hausman檢驗發現,固定效應模型較為合適,擬合度高達0.987。由固定效應模型回歸結果可知,流通業分工各指數與商貿流通集聚區形成的回歸系數分別為0.465、0.198、0.214、0.121、0.154,且均在通過0.01水平下顯著性檢驗,說明流通業分工中的物資資本迂回指數、人力資本迂回指數、組織化專業指數、內部結構調整指數、外部勞動流轉指數,對商貿流通集聚區形成具有顯著正向影響。其中,物資資本迂回指數對商貿流通集聚區的形成影響最大,物資資本迂回每增加1%,商貿流通區的集聚度將會上升0.456%;內部結構調整指數對商貿流通集聚區形成的影響作用最小。

控制變量方面,城鎮化水平、對外開放程度以及政府干預對商貿流通集聚區的影響均為正,且通過了0.05水平下顯著性檢驗,說明城鎮化水平、對外開放程度、政府干預均對商貿流通集聚區的形成有正向影響。

(六)穩健性檢驗

為了保證回歸分析結果的可靠性,進一步進行穩健性檢驗。在進行穩健性檢驗時,考慮到城市級別對商貿流通集聚區形成的影響,因此在285個樣本中刪除北京、天津、上海、重慶四個直轄市,以及廣州、武漢、哈爾濱、沈陽、成都等15個副省級城市,進行穩健性檢驗,結果如表5所示。

由表5可知,流通業分工各指數對商貿流通集聚區的形成具有正向影響,并且通過了顯著性檢驗,與上述回歸結果具有一致性,繼而可證明本文研究所得回歸結果具有穩健性。

結論與對策建議

綜上所述,文章實證分析流通業分工對商貿流通集聚區形成的影響,結果表明:流通業分工對商貿流通集聚區形成具有顯著正向影響。即流通業分工專業水平越高,越有利于商貿流通集聚區的形成。在控制變量方面,城鎮化水平、對外開放程度以及政府干預對商貿流通集聚區的形成同樣具有正向影響。城鎮化水平越高,商貿流通集聚區形成的可能性越大;對外開放程度越高,政府對經濟的干預程度越高,商貿流通集聚區形成的速度越快。基于此,進一步提出加速商貿流通集聚區形成的對策建議:

第一,建立信息化共享平臺,提高流通業分工專業水平。商貿流通企業信息化水平的提高有利于采購者對產品信息的知悉,便于采購者的采購選擇。因此,流通企業應基于人工智能技術開發多元化的數據管理平臺,構建產業資源元數據庫。在此基礎上,依據統一標準規范,通過自建、聯盟等方式將不同來源、類型的資源匯集,開發針對性、時效性的垂直共享網絡平臺。同時,基于高性能的云計算設施與高標準的云計算構架,搭建資源類型與服務領域的系統模塊,搭建物理分散的總分一體化資源共享網絡體系。另外,協同建設平臺門戶及系統模塊網絡平臺手機客戶端等,提供移動互聯資源共享服務。通過構建信息化平臺促進流通企業之間非市場化和市場化的信息互動和交流,使其專業分工水平得到大幅提升。

第二,強化與關聯企業合作,優化交易制度和爭端解決機制。處于集聚狀態下的流通企業相互之間具有一定關聯性。此時,流通企業應加強與其他企業關聯合作,促進良性競爭環境。一方面,建立企業之間的信任機制。在合作創新開展過程中采用有效的溝通、管理控制等手段,建立日常溝通、管理控制等制度,形成良好信任關系。另一方面,搭建公平合理的利益分配制度。企業之間合作創新能夠獲取更多利益分配,因此,流通企業在遵循利益分配原則基礎上,建立合理、科學的利益分配方法。比如,可以采用納什談判法等科學利益分配方法,建立各成員企業都能認同的公平合作的利益分配機制。此外,建立完善的交易制度與爭端解決機制,維護商貿流通集聚區市場環境。加強爭端解決機制,它是商貿流通集聚區內企業競爭與交易出現問題的重要解決方案。

第三,以產品差異化提升流通企業競爭力,實現集聚區多元化發展。流通業分工場景下,產業經營發展出現較大差異,使得流通企業集聚趨勢發展加快。而同質化產品經營會加劇價格競爭,由此引起企業分散經營。其一,注重打造產品品牌特色。品牌建設能夠為流通企業鎖定固定市場,有助于推動企業快速發展。流通企業應從產品或服務質量、品質、配送等方面進行優化,形成具有自身品牌特征。其二,加快技術、管理方面的創新。流通企業應從自身情況出發,提高內部人員知識儲量,引入技術、管理類高精尖人才,為企業創新活動提供條件。

參考文獻:

1.王敬齋.供應鏈視角下商貿流通業集聚對產業轉型升級的作用研究[J].商業經濟研究,2017(6)

2.范麗麗.大型商貿流通集聚區形成機理探討—基于微觀視角[J].商業經濟研究,2018(13)

3.王德利,方創琳.中國跨區域產業分工與聯動特征[J].地理研究,2010(8)

4.陳國亮,陳建軍.產業關聯、空間地理與二三產業共同集聚—來自中國212個城市的經驗考察[J].管理世界,2012(4)

5.高帆,石磊.中國各省份勞動生產率增長的收斂性:1978-2006年[J].管理世界, 2009(1)

6.孫超奇.大型商貿流通集聚區形成機理研究[D].首都經濟貿易大學,2017

7.詹浩勇.商貿流通業集聚對制造業轉型升級的作用機理—基于集群供應鏈網絡競合的視角[J].中國流通經濟,2014(9)

8.黃佩紅.分工深化、外部經濟與產業集聚相互演進機理探討[J].商業經濟研究,2017(1)

9.朱黎明,劉彥志.我國流通產業集聚與流通產業產值增長關系檢驗[J].統計與決策,2015(4)

10.宋勇超.FDI、產業集聚與經濟發展方式—基于面板數據空間計量模型的研究[J].商業經濟研究,2016(14)

11.李克,楊小凱,張杭輝等.勞動分工、專業化與侵占行為—“霍布斯叢林法則”的一般均衡分析[J].南大商學評論,2005(1)