淺析大數據對我國國民經濟核算的影響

王銳 謝楊

摘 要:國民經濟核算是一套生產和表現國民經濟統計數據的體系,是當代經濟描述與分析研究的一種主流方法,其結合統計、會計與數學的知識,應用于經濟領域。但是我國現行核算制度、方法和經濟產業新趨勢的矛盾導致了核算體系的局限。從我國國民經濟核算的局限出發,在方法論層面,論述大數據的大量性、高速性、多樣性等特點對經濟核算的影響,以期探討大數據與我國國民經濟核算有效融合的路徑。

關鍵詞:國民經濟核算;統計;大數據

國民經濟核算是一套生產和表現國民經濟統計數據的體系,是當代經濟描述與分析研究的一種主流方法,是一種對宏觀經濟運行進行實證分析的工具[1],以描述經濟結構和各部門、產業之間的關聯。

我國現行國民經濟核算體系的發展過程有三個主要階段:計劃經濟時期,物質產品平衡表體系(System of Material Product Balances,MPS)階段(1952—1984年);計劃經濟到市場經濟轉型時期,MPS與聯合國國民賬戶體系(System of National Accounts,SNA)并存階段(1985—1992年);市場經濟深化發展時期,取消MPS,正式采用SNA體系階段(1993年以后)[2~3]。該核算體系的演變一方面是為了適應我國經濟體制改革和產業結構轉型,另一方面是為了更好與國際體系接軌。

其核算體系中有關國內生產總值(Gross Domestic Product,GDP)、通貨膨脹率、失業率以及貿易赤字等指標是進行宏觀分析、政策規劃的科學依據。一段時間以來,GDP甚至成了我國衡量各地區及整體經濟成敗的標準。但隨著經濟全球化、我國產業結構的變化,以及生產及消費方式的改變,傳統的宏觀經濟數據與核算方法漸漸不能涵蓋經濟發展的全貌,這使得公民對于官方公布的GDP、房價、勞動報酬數據等產生了一定的質疑[4]。

隨著5G、物聯網、人工智能等技術的迅猛發展,大數據這個概念受到越來越多學者的關注,大數據的含義不單單等于數據量大,其還包含了范圍更廣泛、更實時的信息。除了傳統數據及其處理技術外,大數據及其技術,如深度學習、機器學習、人工智能,使得研究者能更好地捕捉到經濟生活各方面,所獲取的數據也更加全面與及時。數據是國民經濟核算的重要要素,而具有全面性、時效性的數據將能提升國民經濟核算的質量與效率,從而更好地反映我國經濟現狀,發揮國民經濟核算體系在宏觀調控中的作用。因此,探討大數據對國民經濟核算的影響具有理論和實踐意義。

一、我國國民經濟核算的局限

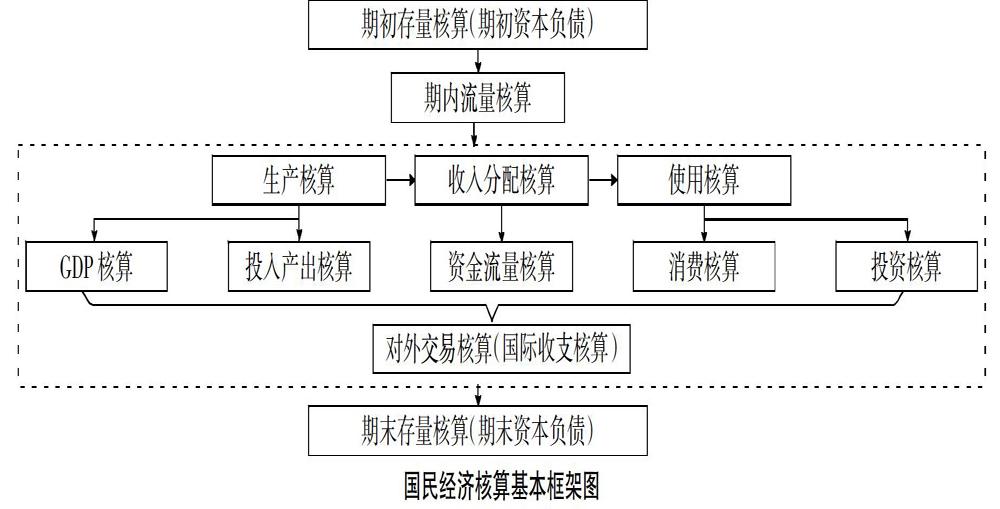

國民經濟是由各種活動——生產(包括流通)、分配、使用等再生產環節的活動構成,具有多因素、多系統、多層次的特點[5]。整體來說,我國國民經濟核算體系的框架與核心內容包括生產、收入分配、消費、投資和對外交易等[1](如下圖所示)。

從1993年我國正式采用SNA以來,國家統計局一直在通過體制、機制、法治和技術的手段,發展和完善符合我國國情并能與世界更好接軌的核算制度與方法。但國民經濟核算方法基于一定的統計學思想,這使得其本身存在一些固有的局限。此外,社會經濟的變化使得傳統核算方法無法很好地滿足經濟描述及分析的要求,這種局限性與不足存在于經濟數據收集、處理及結果公布的全過程之中。

(一)數據收集與處理過程

1.現行體系核算范圍限制。這種限制一方面是因為現行體系本身的框架與邊界,一方面源于傳統統計學的制度與方法。比如,由于傳統國民經濟核算忽視經濟增長“副產品”因素,使得自然環境、自然資源、能耗等因素在數據收集及核算時被忽視,鄭麗琳等人基于能值理論測算得2011—2016年安徽綠色GDP占傳統GDP呈下降趨勢[6];由于核算范圍與對象邊界的限制,使得與新興經濟有關的經濟行為未被歸入國民經濟核算體系。宋旭光等人認為,共享經濟催生新商業模式,產生大量非貨幣交易,使得實際的消費和服務業數字高于目前國家統計局一些傳統口徑數據的統計數字[7];由于傳統的統計制度與方法,使得很多地下經濟的產值和收入等被遺漏。王永興測算發現,地下經濟的存在使得我國的真實GDP水平被系統性地低估[8]。以上這些類情況使得某些經濟行為無法客觀被反映,從而影響國民經濟核算的客觀性、真實性等。

2.數據誤差問題。經濟數據收集過程中,由于收集條件、工具和人員失誤等因素,數據很難保證完整與高質量,這樣都會造成所采集數據的失真。比如在核算GDP時,理論上生產法、收入法及支出法應該一致,但實際操作時需要使用“統計誤差”去調整三者間的差異[5]。

3.時效性問題。在數據收集及處理過程中,面對大量數據量,收集過程較為費時費力,如GDP、居民消費價格指數等數據采集。另外,統計資料上報均要符合各部門的統計要求[9],這不可避免造成數據匯總與處理及最后公布存在一定滯后性。比如當前GDP核算周期為一季度或一年,季度GDP可提供季度經濟總量、經濟增長率、經濟結構和價格縮減指數等重要宏觀經濟數據[4],但若對于某些時間區間較短的經濟行為,在季度數據基礎上,進行統計分析,其經濟描述及預測能力是有限的。

4.數據處理能力限制。傳統國民經濟核算體系只收集和處理結構化數據,但現實中存在大量非結構化數據,如音頻、視頻及半結構化數據,如HTML文檔。近年來,我國網絡購物、網絡約車業務不斷增加,比如2019年天貓“雙十一”交易額突破2 000億元(耗時約14小時21分)[10],電子商務快速發展使得相應搜索過程和交易平臺產生許多半結構化、非結構化數據,傳統統計方法對這些數據收集與分析,往往顯得力不從心。

(二)統計結果的公布過程

我國統計結果的公布內容和形式相對單一。一方面,統計結果關注點在于宏觀層面,這些數據對于政府有著重要意義,但對于中小企業和公眾來說,宏觀層面的數據往往無法滿足其需求。例如,雖然統計結果有不同產業的價格信息,但企業個體無法了解到具體細分產品價格變動的信息;統計結果包括了勞動報酬情況,但居民無法了解不同年齡層勞動報酬情況。另一方面,現在核算結果的發布主要是通過新聞發布會、統計局官方網站、統計公報或年鑒,公布的數據主要是文字和數字,具有較固定的格式,其公布方式和手段相對刻板單調,可讀性、可視化、交互性及生動性較差[11]。

二、大數據對國民經濟核算的影響

根據維基百科定義,大數據(big data)并不等于數據量大,IBM提出大數據具有5V特點,即Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多樣)、Value(低價值密度)、Veracity(真實性)[12]。大數據的大量性、高速性及多樣性的特點,同時配合5G、物聯網、人工智能等技術,從理論上來說,能提升國民經濟核算過程中,經濟數據采集與分析的準確性及時效性等,在一定程度上突破了現有局限。

(一)大數據采集、處理與發布

1.大數據應用于經濟數據采集上。近年,人們利用各種新的科學技術成果,創造出各種獲取全新數據的工具,如手機、手表、眼鏡、穿戴用品、運輸工具、制造設備、醫療設備等,數據借以上移動或固定設備為依托,產生大量結構化、半結構化與非結構的數據[12]。這種以物聯網技術為基礎的數據采集,如二維碼技術、RFID技術、云計算技術以及傳感器技術,能促進經濟數據收集的全面提升。從核算覆蓋范圍來說,在權責發生制核算中,通過這些技術可有效記錄整個生產服務過程,涉及產品創造實踐、中間消耗使用時間以及提供服務的時間、貨存產出變化、跨核算期的國際交易等[13]。當然,也可采集到與自然資源、環境污染、地下經濟有關的經濟數據,如PM2.5的時間序列、各片區域耗電量情況等;從數據時效性來說,其應用可以消去數據時滯性影響,在未來的體系中,運用大數據的智能抓取、運算和跟蹤信息,必然會提高數據采集的時間頻率,從而原來基于季度的數據公布,可以變為天,甚至小時[14],那么數據的時間滯后性就可以得到解決。

2.大數據應用于經濟數據處理上。大數據結合深度學習、特征工程等方法可以處理半結構化與非結構化數據,這樣就將這兩類以往傳統方法無法處理的信息涵蓋在相關研究范圍。另外,大數據的多樣性和高速性運用到國民經濟核算中,通過對各種數據進行挖掘處理,大數據技術可將更多與國民經濟有關的因素包含到核算中,并進行高速分析,比如核算時,不僅可對交易型數據進行處理,還可將環保、科技、文化、教育等領域的非交易型數據進行轉換,轉換后再進行核算工作,這樣就實現了核算口徑的擴展。同時,可以保證在不低于現有處理速度的情況下,將分析維度從一維提升到多維,從不同角度分析經濟數據,使得同一經濟行為被多層次地解讀。

3.大數據應用于經濟數據發布上。在大數據技術下,可視化及良好交互式的界面并不成問題。同時,配合數據挖掘技術,針對各類企業和個人不同的關注點,統計公布可以導出有關數據,這些數據更加細分,或可運用于微觀層面。另外,借助各類新媒體平臺,豐富數據公布的渠道。

(二)大數據樣本的特點

抽樣技術是在特定時期相對有效解決某些問題時采用的方式,運用該技術是由于過往能力的限制,比如常規年的GDP統計數據基本為總體的樣本。

為了保證統計意義上的有效性,對研究對象進行總體抽樣時,一般需要構建充分完備統計量,采用特定的假設和抽樣方式,希望知曉該統計量的分布,但實際上所涉及統計量的分布可能過于復雜或未知,故只是近似趨于某類已知分布[15]。所以,實際進行統計工作前,會設定某些合理化的假設以便進行后續分析。但在大數據時代,巨大的數據信息雖然混雜,但可采用數據挖掘和人工智能技術進行信息獲取,所獲得的數據就是充分完備統計量,即“樣本=總體”[16],并且總體的統計分布也可計算導出,從而弱化了特定抽樣方式這一前提。同時,由于足量的信息,通過強大的機器算法更迅速地完成數據的價值“提純”[17],統計過程中對噪音與信號進行更好識別,減少統計誤差的影響。

基于上述說明,傳統經濟統計工作若進行大數據化,國民經濟核算工作將發生相應的變化。在生產統計方面,以往工作多停留在行業層面或局限于有一定規模的企業,而未來大數據化后,該工作可包含所有規模的企業;在消費統計上,以往工作一般基于抽樣調查,而未來可具體到每個家庭或個人;在價格統計上,以往統計范圍僅包含千種商品、涉及幾萬個調查銷售網點,但往后可涉及幾萬種商品、所有的在線銷售商和大部分線下銷售網點[18]。隨著大數據技術不斷成熟,“樣本=總體”形成一定趨勢,無須采用特定的抽樣方式,這樣將弱化核算統計過程中的假設,減少統計誤差。

三、結語

經濟系統動態性、產業結構變化、信息技術不斷更新等因素不可避免地與現行國民經濟核算體系和方法發生矛盾,可以預見現行核算制度及方法會逐漸無法全面、客觀、科學地描述我國經濟現狀。當然,我國統計核算部門一直在實踐中探索與完善現有體系。在大數據時代,大數據及其技術可與國民經濟核算有機融合,一方面提高數據采集、處理、公布信息的效率,另一方面使得核算活動更加主動、全面。

需要指出,應對當前大數據的影響并非打破現行國民經濟核算體系本身。因為,現行體系的中心框架具有唯一性,相應的全套賬戶序列在賬戶數量和內容上都是極為穩定的,大數據對其影響是極為有限的[19]。但國民經濟核算有必要適應新形勢,主動嘗試使用新工具,形成運用大數據的意識,從而進行有效革新,實現核算制度和體系進一步發展,最終幫助政府、企業及個人進行更科學、更合理的決策。

參考文獻:

[1]? 華先.淺談國民經濟核算及其統計思想[J].時代金融,2011,(30):70.

[2]? 許憲春.中國國民經濟核算體系的建立、改革和發展[J].中國社會科學,2009,(6):41-59.

[3]? 胡健.新中國國民經濟核算體系演化的理論動因:歷史回顧與展望[J].統計與信息論壇,2019,(12):3-8.

[4]? 李世偉.大數據環境下國民經濟核算體系的改進[J].市場經濟與價格,2015,(7):10-14.

[5]? 向蓉美,楊作廩,王青華.國民經濟核算及分析[M].成都:西南財經大學出版社,2005.

[6]? 鄭麗琳,李旭輝,戴煒.安徽省綠色GDP與生態環境壓力的空間效應分析[J].統計與決策,2018,(15):136-141.

[7]? 宋旭光,賈瑋.分享經濟對國民經濟核算的影響[J].統計與信息論壇,2018,(3):65-71.

[8]? 王永興.中國的經濟規模被高估了嗎?——基于地下經濟的反證[J].南開經濟研究,2018,(6):74-92.

[9]? 趙彬竹,張嘉純,郝園園.我國國民經濟核算體系優化和發展研究[J].合作經濟與科技,2019,(14):36-37.

[10]? 第一財經.2019年天貓“雙十一”交易額突破2000億元[EB/OL].東方財富網,2019-11-11.

[11]? 劉興遠.“大數據”對官方統計數 據發布的沖擊及應對[J].統計科學與實踐,2013,(12):51-53.

[12]? 謝文.大數據經濟[M].北京:北京聯合出版公司,2016.

[13]? 張燁.物聯網技術對國民經濟核算發展的影響[J].消費導刊,2019,(9):45-46.

[14]? 李紅艷,汪濤.大數據時代背景下的新型國民經濟核算體系研究[J].經濟視角,2013,(8):24-26.

[15]? 茆詩松,王靜龍,濮曉龍.高等數理統計[M].北京:高等教育出版社,2006.

[16]? 俞立平.大數據與大數據經濟學[J].中國軟科學,2013,(7):177-183.

[17]? 劉濤雄,徐曉飛.大數據與宏觀經濟分析研究綜述[J].國外理論動態,2015,(1):57-64.

[18]? 陳恒.大數據時代:GDP統計過時了嗎?[N].光明日報,2014-04-10.

[19]? 彭剛.大數據如何影響國民經濟核算?[EB/OL].浙江省統計信息調查服務行業協會網站,2020-03-25.