社會組織參與精準扶貧的困境與對策研究

岳瑞萍

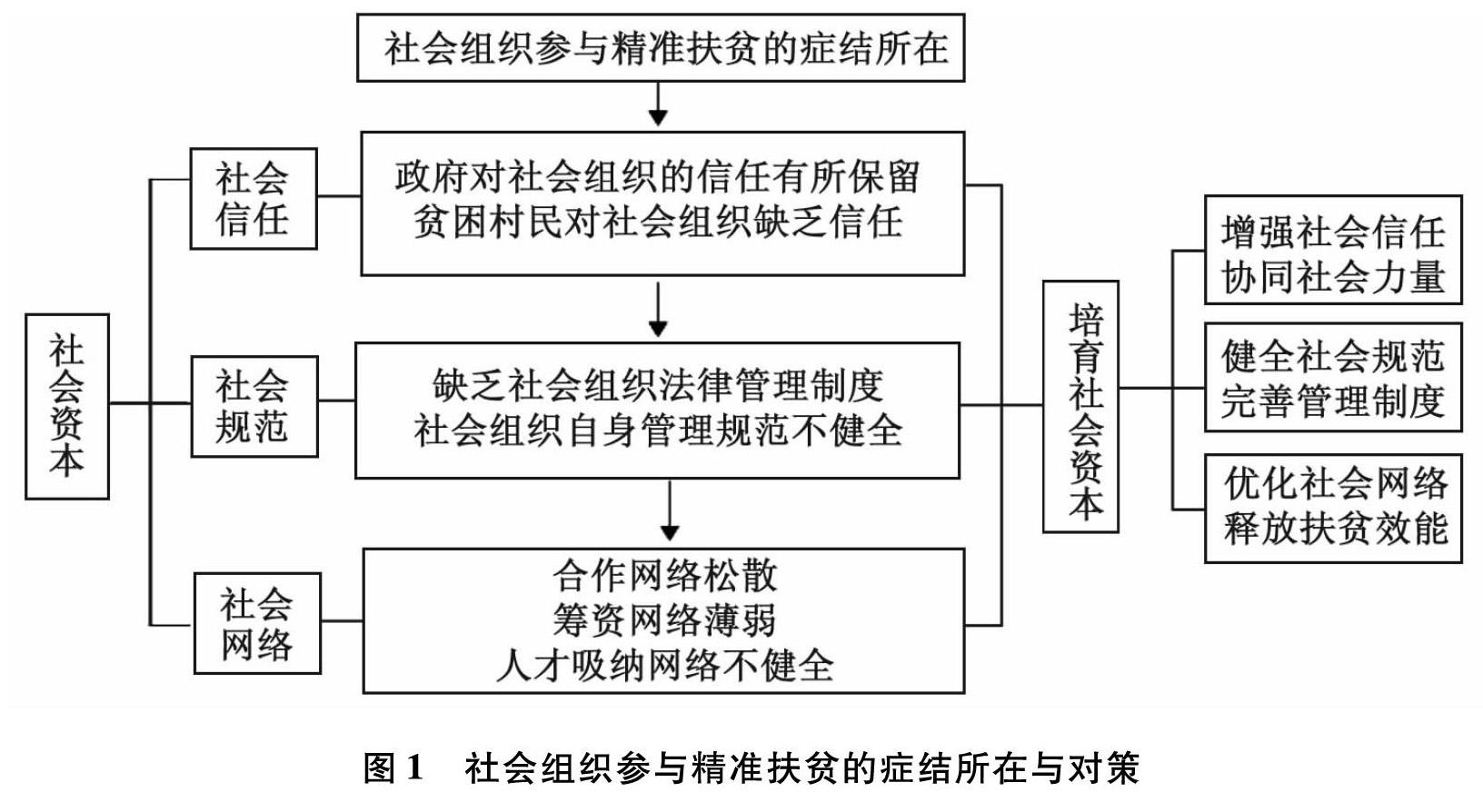

[摘 要]通過對H村的調研發現,社會組織在精準扶貧中發揮著志向扶貧、產業幫扶、教育扶貧等作用,但是從社會資本理論視角看,社會組織參與精準扶貧仍面臨著社會信任匱乏、社會規范缺位、社會關系網絡松散等困境。面向未來,應進一步培育社會資本,使社會力量發揮出更大的扶貧效益。

[關鍵詞]社會組織 精準扶貧 社會資本

[中圖分類號]D6329;F32 [文獻標識碼]A [文章編號]1001-9596(2020)10-0014-08

一、問題的提出與研究回顧

社會組織是指民政部門登記的社會團體、基金會、社會服務機構[1]。當前,隨著志愿精神得到進一步培育與弘揚,社會組織在社會治理中的作用日益凸顯。精準扶貧工作的本質是社會資源的調配與利用的過程,社會組織是政府與公民之間的“橋梁”,其志愿性與自發性決定了其在協調資源分配的過程中具有優勢。社會組織參與精準扶貧的實際情況如何?社會組織為何能成為精準扶貧工作的一支重要力量?社會組織在精準扶貧工作中面臨怎樣的發展困境?如何更好地解決社會組織在精準扶貧過程中面臨的發展難題?對上述問題進行深入研究與系統總結,對于促進社會力量發揮扶貧效益具有重大意義。

精準扶貧和社會組織的交叉研究已經受到了學者的廣泛關注。對于這一問題的研究主要集中在以下兩個方面。首先,關于社會組織參與精準扶貧工作的可行性研究。有學者從精準識別、精準幫扶、精準管理三個層面進行分析,認為社會組織以人為本的工作理念與精準扶貧的“精準”理念相契合,為社會工作介入精準扶貧提供了支持[2];另有觀點從法治角度進行分析,認為社會組織參與精準扶貧十分重要,需要在法律上加大保障力度,更好地促進政府與社會組織合作扶貧成效的提升[3]。其次,對社會組織參與精準扶貧的角色與功能開展研究。有學者認為,社會組織在精準扶貧中是精準專業的社會服務提供者、社會資源協調者、社會價值倡導者以及貧困群體賦權者[4];另有學者認為,社會組織是扶貧資源籌集者、政府扶貧合作者、社會組織培育者、先進理念倡導者[5]。

現有研究為社會組織參與精準扶貧提供了理論借鑒與有益啟發。本文從我國社會組織自身發展的角度出發,運用社會資本理論,探討社會組織在精準扶貧過程中的參與困境與相應對策,希冀能對社會力量扶貧效益的發揮有所啟發。

二、社會組織參與精準扶貧的實踐基礎

習近平總書記指出,“消除貧困、改善民生、逐步實現共同富裕,是社會主義的本質要求”[6]。政府、市場與社會三方協調互動可以促進公共服務供給多元化,并提高公共服務供給效率。2016年,《“十三五”脫貧攻堅規劃》提出,要進一步發揮社會工作專業人才和志愿者扶貧作用,制定出臺支持專業社會工作和志愿服務力量參與脫貧攻堅轉型政策[7]。政府在精準扶貧過程中出現的“識別”“幫扶”和“考核”的政策執行難題,為社會組織參與精準扶貧提供了一定的發展空間。

(一)精準識別:作為信息收集者準確識別幫扶對象

精準扶貧的第一步為精準識別幫扶對象。調查數據顯示,2017年,全國共查處假貧困戶10萬戶,全國共清退不符合貧困戶建卡條件的虛假“貧困人口”1018萬人,重新識別補錄貧困戶951萬人。2018年,清理工作進入常態化管理[8]。精準識別工作的開展依賴于對貧困農戶真實信息的搜集,而社會組織參與扶貧工作時可以運用專業的采訪技巧,高度還原貧困農戶的生活情景,減少由于隱匿信息而造成的決策誤判。另外,社會組織具有自發性與志愿性,來自民間的志愿者是社會組織成員的重要組成部分,相對而言,社會工作者與貧困農戶的交流更加直接,對貧困農戶的真實需求更為了解。社會組織作為信息收集者參與精準扶貧,將成為政府精準識別工作的有益補充。

(二)精準幫扶:作為政府合作者推動扶貧政策落地

精準扶貧的目的是通過扶貧工作推動資源配置優化,提高落后地區的生產力水平。如果單獨以政府的扶貧資金作為供給,難以實現持續的發展,在政府扶貧政策的紅利充分發揮之后,原先的政策便很難帶動經濟進一步發展。因此,扶貧工作的重點是提高落后地區的生產力,社會組織在這一過程中可以發揮獨特作用。具體而言,社會組織在一些政府難以集中開發、與農業生產相關的專業領域具有獨特優勢。與農業生產技術優良的企業關系密切的社會組織,擁有眾多農資信息平臺,可以充分發揮這些企業和平臺對貧困農戶的指導作用,提高農業生產力。同時,扶貧計劃的落實必然涉及原先落后產業的改造與升級、扶貧項目的引進等,這些均需要具備充足經驗的社會組織進行引導。信息扶貧、造血式扶貧、智力扶貧、招工扶貧等概念的進一步深化,均需要借助社會組織的專業技術支撐[9]。隨著扶貧工作的深入進行,在政府治理體系現代化的進程中,社會組織也將發揮愈加重要的作用。

(三)精準考核:作為監督評估者提升扶貧效能

濫用扶貧資金是精準扶貧工作存在的問題。引入社會力量進行第三方評估,不僅可以對精準扶貧政策執行主體進行監督,而且利于中央把握脫貧進度,統籌調動扶貧資源[10]。社會組織以獨立第三方身份進入扶貧體系,其利他性的特點決定了社會組織能以更加客觀與公正的態度去衡量貧困農戶的真實需求,社會組織介入扶貧監督考核是對政府自身監督體系的有效補充。同時,在貧困農戶的脫貧工作方面,一方面社會組織可以充分利用其專業優勢,對接受過幫扶的貧困農戶的實際情況進行評估,做出具有說服力的、符合事實的判斷;另一方面,對于已經脫貧、即將退出扶貧機制的貧困農戶,社會工作者可以做好心理輔導工作,使扶貧工作的開展有始有終。綜上,社會組織作為監督評估者的角色參與精準扶貧,將有效提升扶貧效能。

三、社會組織參與H村精準扶貧

2017年11月22日,國務院扶貧開發領導小組《關于廣泛引導和動員社會組織參與脫貧攻堅的通知》明確指出,社會組織是構建“三位一體”大扶貧格局的核心主體,要求各級政府積極引導社會組織參與脫貧攻堅行動[11]。在此背景下,社會組織參與了H村的精準扶貧工作。H村由6個環繞在山林之中的自然村組成,封閉的地理位置、險峻的地形特征成為H村難以取得發展的“天然屏障”。2016年之前,H村人均收入不足4000元,村中總人口不足700人,其中有14戶人家35人居住在存在極大安全隱患的危房之中。H村是典型的農業旱區,耕地面積狹小,發展農業的自然條件惡劣,同時,村中基礎設施落后,交通不便,醫療衛生資源匱乏,導致公共基礎設施建設受阻。但社會組織的參與為H村脫貧致富帶來了新的發展機遇。

在當地民政部門的推動之下,志愿者結成志愿組織,匯聚成了脫貧攻堅的重要社會力量。志愿服務組織充分發揮“全社會扶貧”的優勢,積極推動脫貧攻堅項目的落實,進駐H村的志愿服務組織相繼推出以關愛特殊群體與困難群眾為重點的“鄰里守望”項目、志愿者“全面幫扶”活動,以及由教師志愿者推出的“點亮燭光”計劃等。志愿者與志愿服務組織作為社會扶貧的重要力量,在H村的扶貧工作中發揮著志向扶貧、產業幫扶、教育扶貧的作用。

(一)扶貧先“扶志”:變被動脫貧為主動致富

以政府為主導的精準扶貧難免忽視了對貧困戶志向的培育,阻礙了精準扶貧效益的進一步發揮,具體表現為扶貧項目的可持續性不足,導致“越幫越窮”。扶貧志愿小組向貧困農戶宣傳“精準扶貧”政策,推動貧困農戶將貧窮自卑的封閉心理轉變為自力更生、主動脫貧的主觀意愿,為脫貧工作的開展奠定思想基礎。進駐H村的社會組織通過建立新型職業農民培訓教室、開辦讀書會等方式,向村民傳播市場信息,開闊村民的眼界,帶動村民主動學習先進鄉村的發展經驗,達到“助人自助”的扶貧目標,推動村民由被動接受脫貧向主動謀求致富的積極轉變,促進“內生脫貧”目標的實現。

(二)產業幫扶貧:變單一“輸血”為持續“造血”

調研了解到,因種植技術與經驗不足,貧困農戶普遍對脫貧致富缺乏信心,H村的志愿小組利用自身的專業優勢積極推動H村傳統農業改造與升級,針對H村的實際情況,向貧困農戶傳授蒼術種植經驗,開展肉羊養殖培訓活動等。同時,志愿小組在村民之中搭建互助平臺,引導村民之間互相學習種植養殖經驗,鞏固了H村基礎產業的發展。H村原以農業經營為主,但由于客觀條件的限制,第一、第二產業難以發展,開發旅游業成為H村產業扶貧的重點。社會組織積極開展相關活動,助力H村發展旅游業,例如,舉辦團隊游夏令營,承接學生社會實踐項目,為老齡人口提供休閑娛樂服務等。

(三)教育助脫貧:阻斷貧困代際遺傳

培育本土人才是教育扶貧的重點內容。教師志愿者充分發揮專業優勢,在了解到貧困農戶對兒童教育存在認知誤區后,通過家庭走訪的形式,向貧困戶傳遞“百年大計,教育為本”的意識,使貧困家長真正了解子女教育的重要性。同時,扶貧志愿者通過走訪學校與家訪相結合的方式,與村里的中學生建立“一對一”的幫扶聯系,為高考考生提供志愿咨詢等服務,使H村的教育水平得到了提升,提高了教育公共服務的可及性,為后續脫貧工作的開展儲備了人才資源。

在志愿扶貧工作小組的努力下,H村的扶貧工作取得了階段性成果,最直觀的表現是村民的人均收入增長了近一倍。當然,更為深遠的影響是在社會組織產業扶貧和教育扶貧推動下,H村發展模式和發展理念得以躍升。

四、社會資本視角下社會組織參與精準扶貧面臨的困境

布爾迪厄最早提出“社會資本”的概念,他認為社會資本是實際的或潛在的資源的集合體,這些資源同對某種持久性的網絡的占有密不可分,這一網絡是大家共同熟悉的、得到公認的,而且是一種體制化的關系網絡[12]。帕特南從政治學角度出發,認為社會資本是指社會組織的特征要素,諸如信任、規范以及網絡,它們能通過促進合作行為來提高社會的效率[13]。社會資本是協調和實現集體合作行為的核心基礎,包括社會信任、社會規范和社會網絡三大要素[14]。社會資本理論之所以如此盛行,是因為社會資本理論框架具有很大的彈性空間。文化因素對信任的產生具有重要影響,這決定了社會資本會對社會組織的發展具有深刻影響[15]。從社會資本的視角來看,我國社會組織參與精準扶貧的困境主要體現在社會信任、社會規范和社會網絡三個方面。

(一)社會信任匱乏:多元主體難以高效配合

社會信任是促進資源整合、動員多方力量協同的情感基礎,社會組織是否擁有社會信任決定著社會組織是否能為社會大眾所承認,這是社會組織參與精準扶貧的前提和基礎。首先,政府對社會組織的信任不夠充分。與西方國家不同,我國政府長期主導著公共服務的提供,鄉村扶貧的重要力量——農村社區服務類社會組織的發展始終無法擺脫對政府的依賴。政府對社會組織的扶貧行動疏于指導,農村社區服務類社會組織在精準扶貧參與方面面臨政府過度監管而形成的“玻璃門”[16],很難從政府、企業和社會各層面汲取所需資源。其次,據筆者調研了解,受制于傳統觀念的影響,H村困難群眾對社區服務類社會組織缺乏足夠的信任,在幫扶初期帶有抵觸心理,因而在幫扶過程中與其配合的積極性大打折扣;另外,政府的信任與民眾的認同是一種重要的社會資本,社會信任的匱乏,降低了志愿者參與H村扶貧行動的積極性,志愿精神遠未發揮出應有的效用。受制于社會信任的匱乏,社會組織在扶貧領域難以構建政府指引、群眾配合、志愿者行動的多元主體協同體系,導致社會組織在扶貧領域的公信力不高。

(二)社會規范缺位:扶貧行動缺乏制度保障

法制化與規范化是社會組織參與社會治理、釋放正能量的堅固保障。社會組織參與精準扶貧社會規范缺位表現為以下兩點。

1缺乏社會組織法律管理制度。《社會團體登記管理條例》僅局限于登記,其法律位階過低,難以起到指引與約束社會組織參與扶貧工作的作用,使得社會組織的扶貧行動在自發性的基礎上還帶有一定的盲目性;缺乏權威性的制約,使社會組織的扶貧行動帶有一定隨意性。H村地處偏遠山區,長期封閉落后的狀態給法律普及帶來困難,進駐H村開展幫扶行動的志愿組織在制度方面無法獲得合法地位的認同,具體的幫扶活動缺乏法律制度的保障。

2社會組織自身的管理規范不健全。我國社會組織可以劃分為兩種類型:一種是由政府組織或事業單位衍生而來的,這種類型的社會組織具有很強的行政性;另一種是自下而上自發成立的社會組織,經驗不足也存在制度短板,自身規范不健全,社會組織自身行動能力有限。以參與H村扶貧行動的社會組織為例,由于自身管理規范水平不高,其在處理組織財務數據、管理扶貧文案資料、推進項目活動進程方面均存在不足,導致扶貧成員分工不明,管理規范上的漏洞阻礙了社會組織扶貧能力的提升。

社會規范作為社會資本的一種表現形式,有利于建立良好的社會秩序。社會規范的缺位導致社會組織的集體行動時常陷入困境,社會組織的扶貧行動缺乏相應的制度保障。

(三)社會網絡松散:扶貧效能難以有效發揮

社會關系網絡是社會組織通過自身能力建設或者政府扶持等方式,與外界環境交換生存和發展資源的載體。社會資源的整合以社會關系網絡為載體,松散的社會關系網絡使社會扶貧資源遠未發揮出真正的扶貧作用。社會組織參與精準扶貧的社會關系網絡松散,集中表現為以下三個方面。

1合作網絡松散。合作網絡是指社會組織在參與扶貧行動時與其他扶貧主體一起行動的能力。具體到H村的扶貧實踐而言,政府對參與H村扶貧行動的社會組織存在管控關系,直接表現為在政府購買扶貧服務的過程中,社會組織與政府之間并不是地位對等的合作關系;在社會組織參與H村的扶貧行動中,以志愿者和志愿組織為主體,難以起到吸引企業進行扶貧項目投資的中介作用。合作缺乏社會網絡進行連接,社會組織在精準扶貧中難以與其他扶貧主體形成聯動作用。

2籌資網絡薄弱。對H村進行扶貧的社會組織資金來源以志愿者的公益捐贈為主,渠道單一,進行扶貧工作時經常面臨辦公場所缺乏、辦公經費短缺等困境。

3人才吸納網絡不健全。社會組織人才吸納網絡不健全,使社會組織面臨專業社工人才流失的局面,農村有知識、有文化的“社區精英”往往流向城市,從而導致社區服務類社會組織成員文化程度偏低,專業知識和技術人才缺乏,特別是農業技術、產業開發、專業社工等方面的人才十分稀缺。

五、培育社會資本,推動社會組織有效參與精準扶貧

社會資本之所以可以被投資,是因為它能節省沒有它而必須付出的更多的資源[17]。進一步推動社會組織參與精準扶貧,需要增強社會信任,協同社會力量,健全社會規范,完善管理制度,優化社會網絡,釋放扶貧效能,從而取得更好的扶貧成效。

(一)增強社會信任,協同社會力量

信任資本是社會資本的重要組成部分,是動員多元主體自愿協同配合的關鍵。首先,社會組織參與精準扶貧需要充分發揮社會組織黨組織的先鋒示范作用,黨員須起到帶動社會組織中其他成員參與扶貧行動的作用,以增強政府對社會組織的信任;同時,政府需要給予社會組織一定的政策傾斜和優惠服務,落實到具體的財政支持上,更好地引導社會組織參與精準扶貧。其次,社會組織需要提高自身扶貧能力來獲取公眾信任,例如,社會組織整合H村困難群眾的需求與當地政府購買扶貧服務項目的需求,開發合適的精準扶貧項目,切實滿足貧困居民的幫扶需求,增強公眾對社會組織扶貧的信心,使公眾自愿配合社會組織的扶貧行動。最后,社會組織要加強人文關懷,完善組織的利益分配機制與互惠機制,滿足志愿者在物質之外的多元需求,增強志愿者提供服務的積極性。社會組織應以信任為紐帶,構建政府引導、群眾配合、志愿者行動的社會力量扶貧體系,在多方力量的協同中調動與整合社會公益資源,實現社會組織有效參與精準扶貧。

(二)健全社會規范,完善管理制度

社會規范可以保持社會組織參與精準扶貧過程中與多元主體協調互動的穩定性。首先,完善相關法律制度,以彌補法律在社會組織扶貧上的“真空地帶”。加快社會組織管理法律法規的制定和完善,注重社會組織活動的規范性與引導性,注重細則,著力解決社會組織的準入資質、經費來源、運行機制、爭議解決、責任承擔等方面的問題,使社會組織參與扶貧行動的具體措施有法可循。針對類似H村的偏遠貧困山區,需要為社會組織參與扶貧行動提供法律保障,幫助其取得合法地位的認同,為其扶貧行動提供法律保護與引導。其次,社會組織要完善自身的管理制度。一是建立更為健全的財務公開機制,定期、及時、主動、真實地公開財務數據,防止腐敗行為滋生;二是建立多維度的評估機制,讓社會組織的參與效果能夠得到有效公正的評價,在不斷探討參與形式的基礎上明確扶貧目標的針對性與真實性;三是建立淘汰機制,剔除部分對精準扶貧計劃并未產生真實效果的扶貧組織,優化精準扶貧工作的組織效能,避免社會資源的無效開發與浪費;四是建立表彰機制,引導社會組織有效、準確地幫助貧困對象,發揮社會資源的有效性。綜上,通過法制與規范的完善,為社會組織的扶貧行動保駕護航。

(三)優化社會網絡,釋放扶貧效能

1建立合作網絡,提高合作能力。政府是合作過程的牽頭力量,社會組織是公益扶貧類項目的提供者,在合作網絡中需要以政府購買扶貧類的公共服務為牽引。同時,社會組織自身也需要積極參加招標活動以回應政府需求。針對H村的實際情況,社會組織需要充分發揮其組織能力,促進當地行業協會的發展,以此尋求與企業的聯盟與互動來提供多元化的扶貧項目。此外,社區與困難群眾聯系最為密切,深入開展扶貧工作須以社區為依托,社會組織需要在獲得政府支持的基礎上與社區密切配合。通過合作網絡的形式構建長效、穩定的協作機制,實現各主體在各司其職基礎上的協同配合。

2發展籌資網絡,獲得扶貧資金。籌集資金需要動員各方力量,拓寬社會組織開展扶貧行動的資金來源渠道。在捐贈者與籌資人員之間建立緊密的社會關系網絡,使籌資人員的資金籌集工作更加順利,籌資人員對精準扶貧項目公益性的宣傳在無形之中也使這一社會關系網絡更加緊密;同時,也可以直接在捐贈者與扶貧項目之間建立聯系,了解捐贈者的社會需求,在設計、規劃公益扶貧項目時,將捐贈者的意愿與需求作為指標,這樣可以拉近社會組織與捐贈者之間的個人關系網絡,吸引更多的社會資源投入精準扶貧中。

3發展社會組織人才吸納網絡,密切社會組織與高校之間的聯系。首先,高校可以通過定期的培訓活動與專家講座等形式,提高社會組織工作人員的專業化水平;其次,高校可以鼓勵、動員大學生作為志愿者參與社會組織的精準扶貧工作,為社會組織注入新鮮力量。開放的多層次網絡有利于整合社會資源,充分釋放扶貧效能。

社會資本視角下社會組織參與精準扶貧的若干困境表現在社會信任、社會規范及社會關系網絡三方面,面向未來,以此為抓手或將有助于扶貧效益的提升,詳見圖1。

參考文獻

[1]郝小媚.社會組織參與脫貧攻堅的思考——以陜西省為例[J].社會與公益,2019(11):55-58.

[2]高文.社會工作介入農村精準扶貧的可行性分析——以C村為例[J].科技經濟導刊,2019,27(24):201-202.

[3]吳媛紅.淺議農村精準扶貧中政府與社會組織合作的法律治理[J].法制博覽,2019(33):205-206.

[4]孟亞男,周歡.“后扶貧時代”社會工作組織參與精準扶貧的角色與功能定位[J].勞動保障世界,2020(17):25-26.

[5]李勝楠.社會組織參與精準扶貧研究[D].成都:西南科技大學,2020.

[6]習近平.決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[J].當代江西,2017(11):4-28.

[7]王華鳳.雙向嵌入:社會組織精準扶貧的策略研究——以S市政府購買社工服務扶貧為例[J].廣州社會主義學院學報,2020(3):75-81.

[8]吳悅.社會組織參與精準扶貧的功能與路徑研究[J].合肥學院學報(綜合版),2020,37(3):76-80.

[9]陳懷宇,杜國明,吳玲.大扶貧格局下社會組織參與精準扶貧的影響因素研究[J].行政科學論壇,2018(3):16-20.

[10]朱俊慶.貧困之治:精準扶貧中的“結構-功能”分析[J].秘書,2020(4):31-39.

[11]魏成富,邢偉健.三位一體視域下“精準扶貧+PPP模式”研究[J].長春金融高等專科學校學報,2018(6):84-91.

[12]布爾迪厄.文化資本與社會煉金術——布爾迪厄訪談錄[M].包亞明,譯.上海:上海人民出版社,1997.

[13]羅伯特·D·帕特南.使民主運轉起來:現代意大利的公民傳統[M].王列,賴海榕,譯.南昌:江西人民出版社,2001.

[14]Elinor Ostrom.Social Capital:A Fad or a Fundamental Concept?[R]//P.Das Gupta,I.Serageldin, Social Capital:A Multifaceted Perspective,Washington D. C.:World Bank Publications,2000:172-214.

[15]李宜釗.投資社會資本:中國非營利組織發展的另一種策略[J].海南大學學報(人文社會科學版),2010,28(2):67-71,77.

[16]劉耀東.農村社區服務類社會組織參與精準扶貧的理據、困境及推進策略[J].學術研究,2020(4):69-72.

[17]燕繼榮.投資社會資本[M].北京:北京大學出版社,2006.

[Abstract]Through the investigation of H Village, this paper finds that social organizations play the role of aspiration, industry and education in targeted poverty alleviation. However, from the perspective of social capital theory, social organizations are still facing difficulties such as lack of social trust, lack of social norms and loose social network. Accordingly, we should further cultivate social capital to make social forces play a greater role in poverty alleviation in the future.

[Key words]social organization; targeted poverty alleviation; social capital