鄉村振興視角下建設生態宜居美麗鄉村的路徑選擇

林萍萍 于煒杰 何宛蓉 劉飛翔

摘要:建設生態宜居鄉村是鄉村振興戰略的關鍵內容,關乎廣大農民的根本福祉和農村社會的和諧穩定。本文結合福建省晉江市美麗鄉村建設實踐,實地調研晉江市創建的76個鄉村振興示范村,深入分析晉江市在環境整治、生態綠化、基礎設施、規劃建設等維度的建設現狀及短板所在,提出生態宜居美麗鄉村建設的優化路徑。

關鍵詞:生態宜居 美麗鄉村 實踐探索 優化路徑

黨的十九大報告指出,“按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求”實施鄉村振興戰略[1],是新時代國家關于農村發展的全局性的政策和綱要[2]。建設生態宜居的美麗鄉村,是實施鄉村振興戰略的一項重要任務,是“村容整潔”和“美麗鄉村”的升級和邏輯推進。目前,不少國內外學者對生態宜居鄉村開展研究,研究內容主要圍繞著生態宜居鄉村的培育和建設存在問題以及對策研究,理論層面已較為豐富,但其實踐意義有待進一步豐富。有鑒于此,本文在把握鄉村振興中生態宜居內涵的基礎上,結合福建省晉江市的實地調研,系統總結晉江市建設生態宜居鄉村的實踐經驗,歸納總結生態宜居鄉村模式,在此基礎上進一步分析目前存在的短板及困境所在,以期促進生態宜居美麗鄉村建設。

一、生態宜居與美麗鄉村建設的價值內涵

(一)生態宜居的價值內涵

2018年中央一號文件指出,“鄉村振興,生態宜居是關鍵”,良好生態環境是農村的最大優勢和寶貴財富。生態宜居中的生態指的是以尊重、順應、保護自然為前提,堅持綠色導向,注重人與自然、人與社會、人與人的和諧共生,通過改善生態環境推動物質財富與生態財富共同增長、生活水平與生活質量同步提升;宜居指的是打造美好生活家園,包括農村污水、垃圾、廁所、道路、路燈等村內生活類基礎設施建設和運行維護,以及農村居民文體娛樂支撐和醫療保障等多方面供給[3],讓居住在這里的農民安居樂業、記得住鄉愁、獲得了歸屬。因此,生態宜居包含了鄉村生態和鄉村宜居,二者相輔相成,是實現百姓富、生態美的統一。

(二)美麗鄉村的價值內涵

在政策層面上,2013年中央一號文件首次提出建設“美麗鄉村”的奮斗目標,并將其作為推進農村生態文明建設的重要內容。黨的十九大報告提出,建設美麗宜居鄉村,是實施鄉村振興戰略的一項重要任務,是推進城鄉統籌發展,推動農業農村工作的重要手段,既關乎廣大農民群眾的錢袋子,也關乎全面建成小康社會。在美學層面上,樸實、豐富和多樣性是它的科學本質,體現出自然、生態、環境、社會、藝術和生活之美[4],可以概括為生態美、生活美、生產美三個基本層面,三者相互促進、相互支撐,也是美麗鄉村建設的出發點和落腳點。

(三)美麗鄉村與生態宜居的耦合機理

生態宜居鄉村與美麗鄉村既有聯系又有區別。首次,在生態文明觀的理念下,生態宜居和美麗鄉村是一脈相承的。黨的十八大首次提出“建設美麗中國”的宏偉目標,美麗鄉村建設主要包含以下幾個方面:“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”。黨的十九大明確提出生態宜居的要求,從村容整潔到生態宜居,使美麗鄉村建設的內容更加具體,更加具有可操作性[5],是新形勢下的升華和提升。其次,美麗鄉村建設是將科學發展作為建設導向,通過農業發展、環境改善和文化傳承等目標的推進,結合全面化與協調化的工作部署[6],是“內”在美與“外”在美的結合。建設生態宜居的鄉村,則是在“兩山理論”下探尋農村生態可持續發展,通過保護生態環境、改善人居環境進而推動農村其他領域的振興,不僅要達到宜居、宜業、宜游,形成生產、生活和生態的有機統一,更是要滿足現階段城鄉居民對美好鄉村向往的現實需要和城鄉融合發展的內在要求。

二、生態宜居美麗鄉村建設:晉江的探索實踐

(一)研究區概況和數據來源

1.研究區概況。晉江市地處福建東南沿海,是閩三角的核心,也是國家新型城鎮化綜合試點和城鄉融合發展試驗區。2017年以來,晉江市以“一革命四行動”為中心、“三清一改”為重點,結合世中運籌辦、“兩高”及重要通道環境整治,推進以農村環境綜合整治為重點的人居環境提升行動;通過九十九溪流域田園風光項目,打造田園風光;創新開展“五微五營雙創”活動,利用農村邊角地塊、房前屋后地塊建造鄉村微景觀,穩步創建76個鄉村振興試點村(社區),是新時代生態宜居鄉村建設的學習樣本,對鄉村振興戰略精神的貫徹和落實具有較為重要的研究價值和實踐意義。

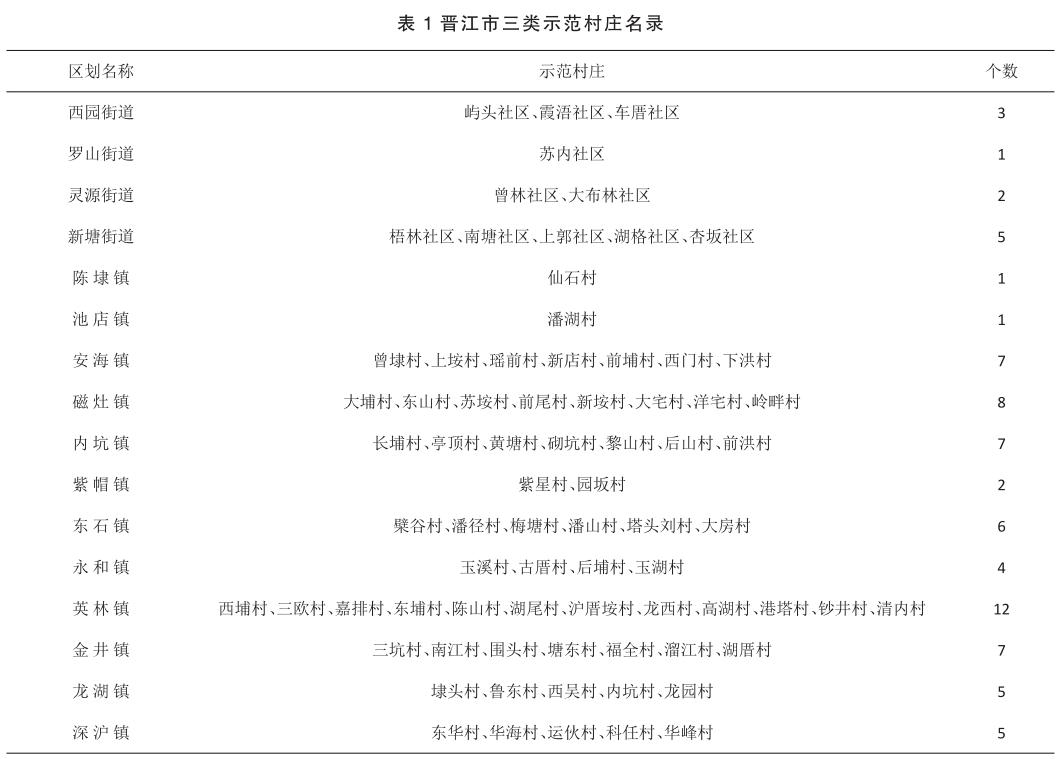

2.數據來源。調研樣本共涉及晉江市16個鄉鎮(街道)76個試點村(社區),其中20個省級鄉村振興試點村、20個市級鄉村振興試點村(社區)和36個農村人居環境整治試點村(社區)(表1)。調研的主要內容包括村內垃圾治理、廁所革命、微景觀建設、基礎設施、生態保護等方面,并核查各村(社區)提交的相關材料,以輔助調研評估。

(二)晉江市生態宜居美麗鄉村建設現狀

生態宜居是鄉村生態建設的重點,也是鄉村振興支撐點。晉江市以“一革命四行動”為中心,以“全民動手、美化晉江”為抓手,以“三清一改”為重點,結合“兩高”及重要通道全面實施農村人居環境整治,采取“陪伴式”培育方式,通過“以獎代補”的辦法,引導各村(社區)積極參與生態宜居鄉村建設。

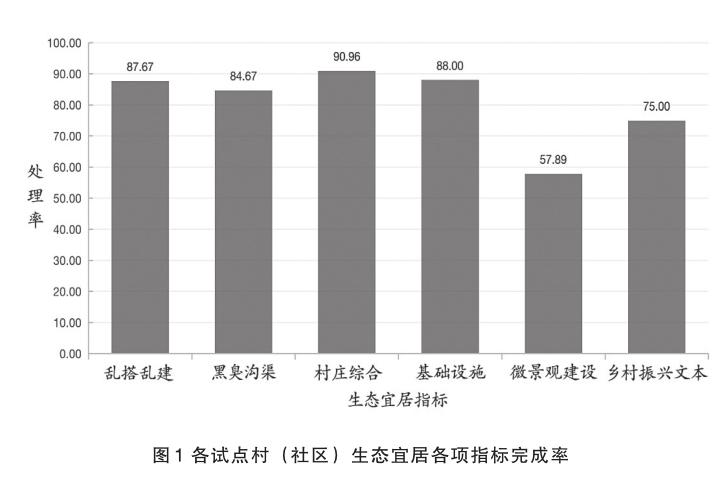

從環境整治上看,76個試點村(社區)存在亂搭亂建違規建筑共704處,已處理亂搭違建619處,處理率為87.67%;在村部周邊、村主干道兩側或自然村開展“裸房”連片整治,共計裸房2974棟,進行整治1583棟,整體整治率為53.22%;黑臭溝渠共計398處,整治337處,整治率為84.67%;通過開展“廁所革命”,共建有水沖式廁所403座,平均每村擁有水沖式廁所5.3座。

從生態綠化上看,76個試點村(社區)共計面積144.8522平方公里,綠化面積達4.29平方公里,綠化率為2.9%;共建設124個村級公園,有9個村(社區)無公園,占比11.84%,有67個村(社區)建有公園,占樣本數量的88.15%;晉江市通過借腦引智,將微景觀建設作為生態宜居建設的突破點,全面創建“五微五營雙創”活動體系,共計建設微景觀365個,其中44個村(社區)微景觀數量在3個以上,占樣本比57.89%;27個村(社區)微景觀數量在1- 3個,占比35.52%。

從基礎設施上看,88%的村(社區)配套完善規范化村級衛生計生室、村民休閑娛樂文化場所、便民超市、公共停車場等公共服務設施,76個試點村(社區)道路面積2.54平方公里,共硬化村主干道路2.31平方公里,綜合硬化率90.96%,有55個村(社區)道路硬化率100%,有13個村(社區)道路硬化率在80%—90%之間,有6個村(社區)在道路硬化率在80%以下。在路燈亮化方面,共建有路燈23098支,路燈數量在200-500支之間的村莊有35個,路燈數量超過500支的村莊有11個,最少的為52支。

從規劃建設上看,共有57個試點村(社區)制定鄉村振興規劃文本,占比75%,“三生”(生活環境、生態環境、生產環境)空間劃分上布局到位,對后期的鄉村經濟發展、重大事項建設、鄉村資源利用打下較好的基礎。13個村(社區)規劃未落實到位,占比21.05%,6個村(社區)未對村莊進行規劃,占比7.89%。

根據上述分析,晉江市農村生態環境改善與生態宜居建設取得了顯著成效(圖1)。但是調研發現,各試點村(社區)因地制宜依照鄉村歷史、文化、風俗塑造地方鮮明特色和品質空間環境上整體缺乏大格局、大視野和大情懷,規劃定位不夠精準,鄉村美學元素滲透不充分,線條勾勒僵硬不細膩,人文意蘊表達不深邃。

(三)晉江市生態宜居美麗鄉村建設模式

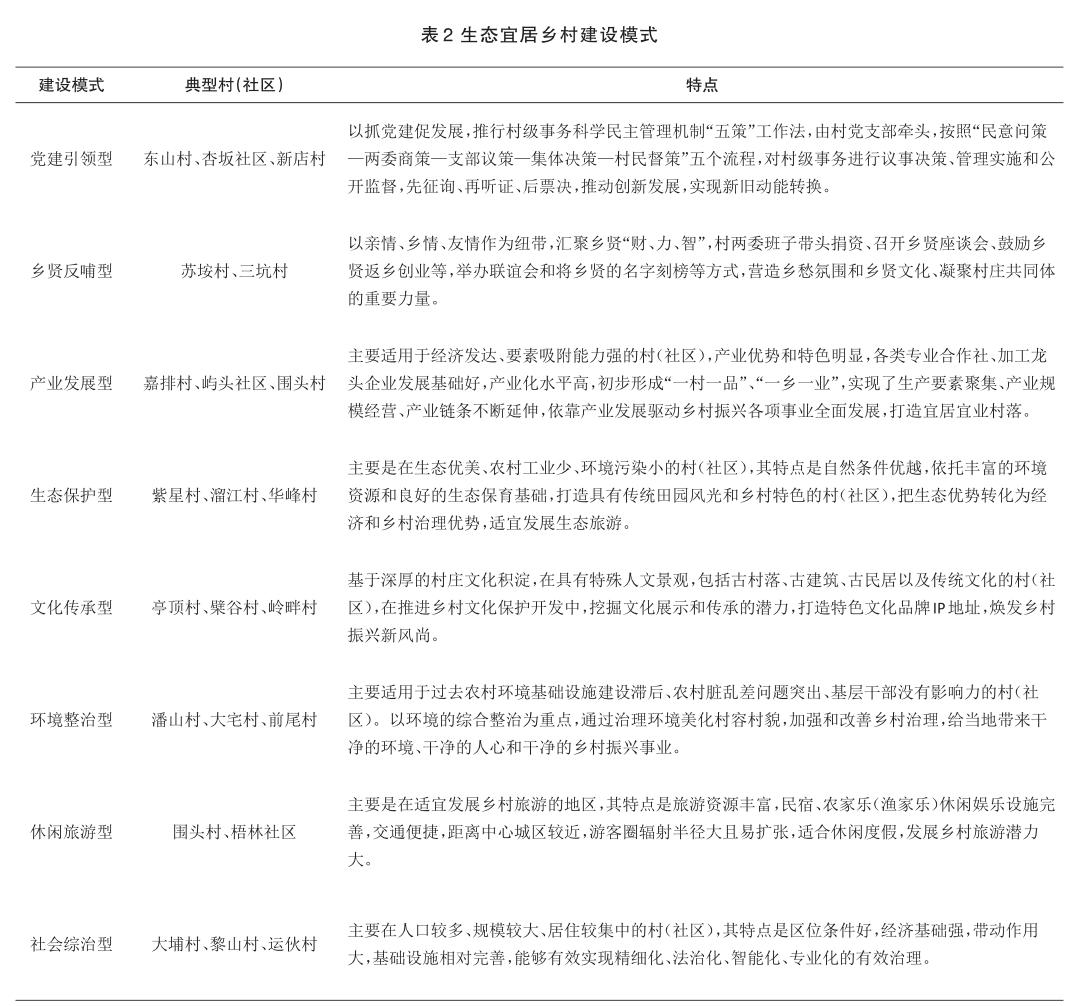

基于建設生態宜居鄉村的自然資源稟賦、社會經濟發展水平、產業發展特點及民俗文化傳承差異,筆者將調研的試點村(社區)根據其發展的側重點提煉總結出八種主要發展模式和典型案例,分別為:黨建引領型、鄉賢反哺型、產業發展型、生態保護型、文化傳承型、環境整治型、休閑旅游型、社會綜治型(表2)。

三、生態宜居美麗鄉村建設面臨的困境

(一)公共服務不落地,資金缺位管護難

提供高品質的公共服務,是建設生態宜居鄉村的必要條件,是保障村民日常生活、生產的重要環節。調研中發現,大部分村(社區)的公共服務配套設施相對完善,但在管理維護上存在兩極分化現象。健身房、閱覽室等造價相對高的配套設施,建設在黨群服務中心,日常不對外開放和使用,淪為形象工程、面子工程;普通健身器械建于村內公共區域,專業管理和維護普遍缺失,喪失功能效用,存在安全隱患。在養老服務方面存在供給錯位的問題,在56個調研村(社區)配套了敬老院,占樣本總數的73.86%,但存在大量“蚊子院”,基礎建設流于形式,村民入住率低,僅滿足于床位數量、設備安置等硬性指標,而真正需要關心老人心理、精神層面的娛樂活動和志愿服務卻寥寥無幾。另外,公務服務設施后期運營和維護資金多數依靠村集體經濟,村與村之間的經濟實力差距讓不少村(社區)財政吃緊,村集體難以支付。

(二)村民主體弱參與,建設缺少主力軍

生態宜居鄉村建設的主角是“村兩委”和當地村民,兩者理應要在鄉村建設中充分體現出主人翁的精神狀態,當好主角,發揮好主體作用[7]。但76個試點村(社區)中多呈現出“村委帶頭干,村民兩旁看”現象,村級公共事務治理多由村兩委部署牽頭完成,較少進行政策宣傳和解讀,村民通常被排除在鄉村振興的決策層之外,致使部分村民認為發展鄉村、振興鄉村是國家和政府的事,與自身無關。同時,村民參與生態宜居鄉村建設的內在動力不足,青壯年大多背井離鄉,將主要精力放在個體發家致富上,鄉村空心化嚴重。而常住村中的婦幼老弱等弱勢對象既沒有參與鄉村治理的積極性,也沒有實施管理和監督的能力[8]。

(三)鄉村美學缺創意,千村一面無特質

實施農村人居環境整治、建設美麗鄉村,是全面小康在農村的形象表達。此次評估過程中,絕大部分村(社區)與鄉村美學的本質表達背道而馳,突出表現為重外在標準、輕人文內涵;重人工雕琢、輕歲月沉淀;重眼前改造、輕后期維護。76個試點村(社區)對“美麗鄉村”微景觀項目盲目熱情,缺乏美學意識和精品之心,不少微景觀建立在非本土文化“因地制宜”理念之上,忽視鄉村獨特性與鄉土價值,一味地采用現代城市標準和元素對鄉村進行改造,超越了地域文化記憶和精神信仰的界限[9];或是在簡單的評比中成為盲目攀比、盲目跟風的借口,沒從鄉村原有的空間、人文風俗、歷史文化、特色資源角度進行設計,導致微景觀建設主題虛設,為美而美、過猶不及。

四、生態宜居美麗鄉村實現路徑

(一)注重科學規劃,加強頂層設計

生態宜居鄉村建設涉及農村的方方面面,是一項系統性工作,建設工作必須堅持實地調研、因地制宜、以人為本的原則,避免盲目建設造成人力、物力、財力的浪費。要處理好農民生產和生活問題,充分尊重群眾的意愿,激發廣大村民的內生動力,增強規劃的前瞻性、科學性、針對性,確保建設按照步驟、循序漸漸地推進規劃實施。同時,應強化組織領導,建立健全黨委統一領導、政府負責、農村工作部門統籌協調的農村工作領導機制,成立鄉村振興戰略領導小組,把生態宜居鄉村建設的工作成效列入各級領導班子、干部的年度績效考核內容,并制定相應的獎懲制度。

(二)創新管護機制,落實公共服務

村級公共服務和基礎設施建設是生態宜居鄉村建設的基石。首先,創新基礎設施投入機制和長效管護機制,制定相關的細則,從源頭上理清政府和村兩委責任和任務,鼓勵村民要自發監督和自覺維護已建好的基礎設施,確保公共服務配套設施一次建成,永久長效使用。其次,充分發揚民主精神,以群眾的滿意度為出發點和落腳點,來建立問責機制,誰決策誰負責,對服務效果“長期追究”,對于服務質量差勁、不符合群眾需求的公共服務項目要及時叫停,勒令整改直到符合村民利益為止。最后,村(居)民的各類活動室要派遣工作人員按時開放管理,利用村里宣傳欄等方式宣傳擴大活動室的知名度,保證活動室的各項功能充分發揮。

(三)激發內生動力,培育人才共建

切實推進生態宜居鄉村,關鍵在人。對于具有“等靠要”思想的村民群體,要改變“剃頭挑子一頭熱”的傳統工作方式,積極向農民宣傳生態宜居鄉村建設的意義與政策,保障廣大農民群眾的知情權、決策權和監督權,發揮廣大農民的主人翁作用。拓寬選“才”渠道,重點從致富能手、本土大學畢業生、經濟合作組織負責人等群體中培育選拔汲取新鮮血液,建立鄉村實用人才數據庫,建設統一、規范、標準、有序的人才評價體系,為生態宜居鄉村建設提供堅實的人才儲備和智力保障。同時,充分利用僑力豐厚的稟賦優勢,成立僑鄉共建會,形成雙向交流機制,走出一條“政府牽頭推進、村民積極參與、鄉賢能人出謀劃策、華僑華人添磚加瓦”多主體協同共治生態宜居美麗鄉村。

(四)注重特色取勝,避免千篇一律

建設生態宜居鄉村要遵循村莊肌理,保留“土氣審美”,使鄉村景觀的發展回歸良性、健康的軌道。一要做“加法”,加強規劃設計引領,科學謀劃鄉村“成長坐標”,對村莊進行有機更新,堅持實施“千村示范、萬村整治”工程,不搞“政績工程”“形象工程”[15];二要做“減法”,減少揠苗助長式地任意創建模式,避免將城市建設模式簡單地套用到生態宜居鄉村建設,摒棄“形象工程”式的“美麗鄉村”評比模式,將環境容量和綜合承載能力作為確定發展定位和規模的基本依據;三要重“保留”,挖掘、延續甚至還原村莊歷史文脈,保存并維護好村中具有歷史積淀和藝術價值的傳統建(構)筑物[10],結合當地文化遺產、人文歷史、自然資源,構建晉江新美學體系,將其寓于當地鄉村及學校教育,培育一批具有鄉土氣息、晉江特質、紅磚瓦厝的閩派審美。

參考文獻:

[1]習近平:決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利———在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[EB/OL] .(2017- 10-27).新華網,http: //www.xinhuanet. com/politics/19cpcnc/2017-10 /27 /c_ 1121867529.htm.

[2]趙光勇.鄉村振興要激活鄉村社會的內生資源———“米提斯”知識與認識論的視角[J].浙江社會科學,2018 ( 5) : 63-69.

[3]孔祥智,盧洋嘯.建設生態宜居美麗鄉村的五大模式及對策建議——來自5省20村調研的啟示[J].經濟縱橫, 2019(01):19-28.

[4]孫宏新.生態文明視角下美麗鄉村建設研究——基于安徽美好鄉村建設的實踐分析[J].云南行政學院學報, 2019,21(06):104-107.

[5]李周.鄉村生態宜居水平提升策略研究[J].學習與探索,2019(07):115-120.

[6]張啟志.基于生態文明理念的美麗鄉村建設[J]..農業工程,2017,7( 6) : 67-68.

[7]杜強.穩步推進我國美麗鄉村建設的思考——以福建省為例[J].福建論壇(人文社會科學版),2015(08):150-154.

[8]劉盛,唐敏,楊慧,金妮.鄉村治理模式改革創新研究——以湖北省大冶市茗山鄉為例[J].湖北理工學院學報(人文社會科學版),2018,35(04):64-68.

[9]陳青紅,王國良,徐文輝,夏淑娟.同質化背景下浙江省“美麗鄉村”景觀設計[J].中國城市林業,2013,11(02): 49-51.

[10]梁園芳,吳歡,劉倩.人居環境美學角度反思鄉村規劃[J].建筑工程技術與設計,2017,28:48-48.

Research on the Value Cognition and Practice of Ecological Livable Village

LIN PingpingYU WeijieHE WanrongLIU Feixiang

Abstract: The construction of ecologically livable villages is the key content of the rural revitalization strategy, which is related to the fundamental well-being of farmers and the harmony and stability of rural society. The construction of beautiful villages in Jinjiang City has achieved remarkable results, and 76 village revitalization demonstration villages have been created. Data are collected through field investigations and key interviews. Based on this, in-depth analysis of the citys dimensions in environmental improvement, ecological greening, infrastructure, planning and construction Construction status and shortcomings. The study found that the current human settlement environment in Jinjiang City still has public services unsettled; village democracies pay little attention to village development; there is insufficient aesthetic creativity in rural development and serious homogeneity in construction. Based on this, it is proposed to focus on scientific planning and strengthen top-level design; to innovate management and protection mechanisms and implement public services; to stimulate endogenous motivation and to cultivate talents for joint construction.

Key words:ecological livability; beautiful countryside; practical exploration; jinjiang city

(作者單位:福建農林大學經濟學院)

責任編輯:欣文