我國財政可持續性研究

李璐衍

摘要:財政可持續性是指作為經濟實體的國家財政存續狀態和能力。我國經濟正處于由高速增長向中高速增長的階段,變化中的經濟對財政也會產生巨大影響,財政作為現代市場經濟體制的一個重要組成部分,其保證經濟社會穩定與發展的服務功能是財政賴以存在和發展的基本,因此,本文以財政現狀為基礎對我國的財政可持續性進行探究。

關鍵詞:可持續? 財政依存度? 赤字率? 政府債務率

一、研究背景

當前我國經濟增速放緩,重點轉向調整經濟結構,與此同時在經濟全球化的背景下影響因素增加,導致我國財政風險有加劇的趨勢。經濟是財政收入的基礎,在經濟增速放緩和降稅降費政策同時影響下,我國財政收入增速明顯下降;但是公共服務的需求還在持續增加,財政支出增速上升,使得原本的財政缺口不斷擴大。財政收支矛盾尖銳,財政面臨的這些問題影響了財政制度的健康有序運行,我國財政可持續性面臨挑戰。

關于財政可持續行,Buiter于1985年首先提出了財政可持續的概念。他認為,財政可持續指作為經濟實體的國家財政有序運行的能力。世界銀行給出的具有代表性的定義是:如果在給定的融資成本下,財政政策不需要通過重大調整仍可以保持對債務的足夠償付能力,財政是可持續的。一些學者也認為可以從以下三層次來理解財政可持續,第一,政府的稅費收入可以滿足財政支出的需求;第二,政府可以通過發行公債融資獲得財政資金再加上稅費收入共同滿足財政支出;第三,政府發行公債的融資成本不斷增加,公債融資的難度加大,但經濟增長率快于債務利息率,長期來看債務問題仍能得到解決;只要政府的財政收入可以滿足上述三個層面中的一種即為可持續。

二、研究現狀

財政可持續發展研究課題組(2017)在深入研究新常態下地方財政運行態勢及可持續性,以地方財政面臨的風險為著眼點進行分析,進而探討了地方財政的可持續性。鄧曉蘭,陳寶東(2017)通過指標分析和跨時預算約束下的協整檢驗判斷了我國的財政可持續性,發現我國的財政依存度已經超過合理區間,赤字率和債務率不斷增加,新常態后的財政可持續性更弱,總體上財政可持續發展問題不容樂觀。羅建國(2014)結合安徽實例,深入理解分析財政可持續發展的理論,研究提出推動財政可持續發展的目標任務和思路舉措。具體措施為:(1)更新財政可持續發展理財觀念;(2)創新財政可持續發展體制機制;(3)夯實財政可持續發展隊伍保障;(4)增強財政可持續發展工作合力。針對目前財政可持續性問題,判斷持續性的分析框架還存在缺陷,陳建奇(2012)從理論上創新思路,構建隨機動態分析框架,運用我國經驗數據進行實證研究,認為我國財政處于可持續階段。

三、我國財政現狀

由圖1可以看出財政收入的增長速度自2012年開始逐漸下降,同時由于財政收入的下降財政支出也呈現下降的趨勢,但是財政收入的下降速度明顯高于財政支出,這種情況也就造成了財政缺口在不斷上升,并且在2014年,財政收入增速處于持續下降的情況下,財政支出增速出現較大幅度的增長,2016年財政收入和財政支出同時出現增速出現增長趨勢,但是財政支出的增長速度大于財政收入的增速,因此財政缺口一直處于不斷增長的狀態。財政缺口越來越大,財政收支矛盾不斷加劇,財政可持續發展就會受到威脅。

根據數據資料得出,截至2018年末,政府債券的余額接近33萬億元,中央政府國債余額14.61萬億元,全國地方政府債務余額18.39萬億元,截至2017年末,我國政府債務余額29.95萬億元,其中中央政府國債余額13.48萬億元,地方政府債務余額16.47萬億元。政府債余額有增無減的情況也威脅著財政的可持續發展。

四、我國財政可持續性分析

(一)財政依存度

財政與經濟是相互依存的關系,經濟發展水平決定財政收入的水平,而財政支出則服務于經濟發展,把握兩者的關系及其規律對判斷財政的可持續發展尤為重要。財政依存度即財政收入在GDP中所占比例,它反映政府與微觀經濟主體之間支配社會資源的關系,衡量政府調控經濟的能力和影響社會資源配置的程度。財政依存度的指標存在一定的合理區間,當財政依存度小于合理區間的下限時,由于財政收入過少無法滿足維持政府職能需要的資金支出,財政的可持續發展會受到影響;當財政依存度大于合理區間的上限時,代表政府掌控的資源過多,擠占了私人部門的經濟資源,“國富民窮”的狀態同樣不利于國民經濟和財政的可持續發展; 財政依存度指標在合理區間內,表明政府掌控的經濟資源處于相對合理的水平,能夠有效促進經濟和財政的可持續發展。

從圖2可以看出,2012年至2015年我國的財政依存度不斷上升,在2015年達到了22.21%,2016年開始下降,2017年降至20.87%。多數學者認為我國財政依存度的合理區間大致為15%~22%。我國的財政依存度接近上限甚至超過上限,根據財政依存度指標判斷我國的財政可持續性較差。

(二)債務率與赤字率

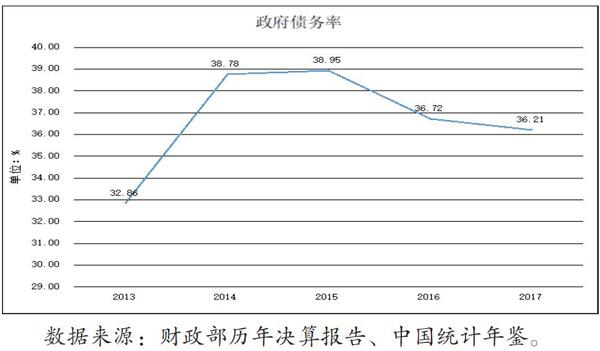

根據文獻研究,本文中使用的債務率以及赤字率的定義如下:政府債務率=政府債務(債務余額)/GDP×100%;赤字率=(政府開支-政府收入)/GDP×100%

在文獻研究中發現,較多的研究利用債務率與赤字率60%與3%的組合標準判斷我國財政的可持續性,雖然這一組合并非根據我國國情提出,但其界限標準對我國財政健康發展具有一定意義。由圖3和圖4顯示2015年開始我國財政赤字率超過3%,說明現有的財政收入已經不能滿足財政支出的需求,財政的可持續性遇到了挑戰。全國負債率呈現波動趨勢,但均低于40%距離60%的警戒線還存在一定的空間。

綜合以上分析,諸多因素共同作用導致我國財政收支矛盾不斷加大,巨額的債務問題在短時間內無法化解,但考慮到債務風險仍在控制范圍之內,我國財政總體上仍處于可持續的狀態,只是可持續性的水平較低。

五、增強我國財政可持續性的建議

(一)穩定地方稅收規模

地方政府債務嚴重主要是由于地方財政收入規模小,并且地方財政規模中具有穩定收入來源的稅收收入規模小,因此要解決地方政府債務問題,要先解決地方稅收收入的問題。

“營改增”之后為穩定地方政府的稅收收入規模,維持地方財政的可持續性,需要重構地方稅體系,為地方確立新的主體稅種。地方稅制改革的討論思路主要是在地方主體稅種建立的基礎上,培養輔助稅種并且加強征管體系的改革和完善。根據我國的實際情況設立短期目標和長期目標,短期內培養新的主體稅種較為困難,所以可以發展現有地方稅中占比較大的所得稅作為短期內地方稅收收入的支柱,同時著手培育房地產稅,并改革資源稅,擴大資源稅的征稅范圍,將資源稅的從量計征改為從價計征,從而增加地方政府稅收收入的規模。從長期目標來看,地方稅制的主體稅種要以財產稅為主,首先財產稅的性質非常符合地方政府征收,具有成為地方主體稅種的基本特點;其次近年來我國房價飛速增長,除了宏觀經濟的因素外,房產周圍的公共物品也是確立房價的重要影響因素,因此征收房地產稅房地產稅符合維持地方政府提供公共物品的要求;最后房地產稅將為地方政府提供豐富且穩定的稅收收入,并且地方居民可以監督房產稅的使用,真正達到取之于民用之于民的收入支出模式。此外,建立輔助稅種也是保證地方稅收來源穩定的必要條件,僅靠主體稅種為地方政府提供稅收收入不僅在收入規模上缺乏保障,地方政府稅收收入結構也會嚴重不合理,因此輔助稅種可以在主體稅種維持地方稅收收入的前提下,提供稅收保障并且發揮調節作用,達到征稅籌集資金和調節經濟的目的。

(二)去杠桿防控財政風險

提高地方債置換流動性。積極培育活躍市場,逐步放開通過定向承銷方式發行的地方債二級市場,提高地方債的流動性。建立貸款期限預警機制。構建政府融資平臺風險監測管理體系,建立貸款期限風險預警機制,通過適時發布相關信息,保證政府債務受到監督。進一步探索完善債券信息披露制度和信用評級制度,防范化解財政金融風險。

(三)深化供給側改革

我國經濟發展進入了新常態。“新常態”意味著我國經濟在一段時期內將面臨中低速的發展態勢,并不是短期的經濟周期問題,而是一個通過結構性變革使經濟朝更加合理化方向發展的經濟穩增長問題。因此,新常態下實現財政可持續發展必須進行供給側結構性改革。推進供給側改革的財政政策著力點在于結構性減稅與清費、創新投融資模式和優化投資結構與效率。減稅清費是要減輕企業和個人的稅負水平、釋放微觀主體的活力,但其推進短期內會減少財政收入,財政缺口的加大將威脅財政的可持續發展,進而需要財政融資模式的創新,一方面通過提高赤字率、發行債券彌補稅收的減少,另一方面激活沉睡的財政資金、利用PPP模式撬動更多的社會資金投資,城鎮化推進、人口老齡化等都會增加財政支出壓力。盲目的大規模投資只會造成更大的財政風險,這樣對財政投資提出了更高的要求,需要財政投資的精準發力,提高財政資金的效率。

參考文獻:

[1]夏穎.地方政府債務風險與地方財政可持續性研究[J].東岳論叢,2010.

[2]陳建奇.中國財政可持續性研究:理論與實證[J].經濟研究參考,2012.

[3]王燕.地方財政可持續發展研究框架構建[J].財經視線,2013.

[4]羅建國.經濟轉型中的財政可持續發展研究[J].經濟研究參考,2014.

[5]鄧曉蘭,陳寶東.經濟新常態下財政可持續發展問題與對策———兼論財政供給側改革的政策著力點[J].中央財經大學學報,2017.

[6]財政可持續發展研究課題組.新常態下地方財政可持續發展研究[J].公共財政研究,2017.

作者單位:首都經濟貿易大學