長三角區(qū)域國際化社區(qū)文化沖突的現(xiàn)狀、問題和對(duì)策探析

華學(xué)文 朱菁菁 余姿

摘要:隨著國際化進(jìn)程的不斷推進(jìn),大量外籍人口涌入中國,以長三角地區(qū)為甚。隨之形成的國際化社區(qū)中,不同的文化在相互交流中產(chǎn)生了碰撞和矛盾。本文基于長三角區(qū)域的國際化社區(qū)中的外籍人員訪談內(nèi)容的基礎(chǔ),闡述了文化沖突的現(xiàn)狀和問題,探索了國際化社區(qū)內(nèi)文化沖突的根源所在,并提出相應(yīng)的解決對(duì)策。

關(guān)鍵詞:國際化社區(qū) 文化沖突 對(duì)策研究

為繁華便利的城市和源遠(yuǎn)流長的中華文化所吸引,越來越多的外籍人士前來我國留學(xué)、工作、旅行,越來越多的外籍人士居住在社區(qū)中,形成了國際化社區(qū)。外籍人口的大量入駐以長三角地區(qū)等經(jīng)濟(jì)繁榮地區(qū)為甚。目前在上海、杭州等大城市,外籍人口處于快速增長的狀態(tài)。國際化社區(qū)作為文化全球化和城市國際化的表現(xiàn)形式,承載了來自世界各地的不同文化。不同的世界觀和不同的文化底蘊(yùn)注定了社區(qū)中會(huì)有文化的矛盾、碰撞和融合,但由于國際化社區(qū)形成時(shí)間較短,當(dāng)?shù)鼐用袢狈Ω饧藛T相處的經(jīng)驗(yàn),可能存在文化矛盾和其它交流溝通上的問題,導(dǎo)致解決國際化社區(qū)中文化沖突的問題刻不容緩。本文居于長三角區(qū)域國際化社區(qū)的外籍居民的訪談問卷內(nèi)容的基礎(chǔ)上,探索國際化社區(qū)文化沖突的現(xiàn)狀和問題,探尋解決文化沖突和矛盾的方法及對(duì)策。

一、文化沖突現(xiàn)狀和問題

文化沖突指不同文化的性質(zhì)、特征、功能和力量釋放過程中由于差異而引起的互相碰撞和對(duì)抗的狀態(tài)。1多種迥異的文化在國際化社區(qū)中聚集起來,由于差異而產(chǎn)生的碰撞和對(duì)抗在所難免。

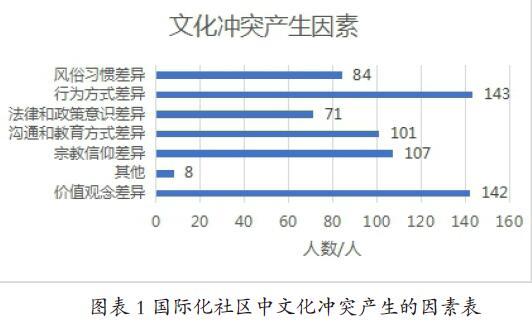

根據(jù)圖表 1中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),有140多人認(rèn)為行為方式和價(jià)值觀念上的差異是雙方產(chǎn)生文化沖突的最大原因。其中,肢體語言等行為方式從細(xì)節(jié)上反映了各方文化上的差異,而價(jià)值觀念的差異是多元文化存在差異的根本原因。

(一)肢體語言等行為習(xí)慣上的差異

由于文化背景、宗教信仰、地理位置和社會(huì)制度的不同,各國各地區(qū)的禮儀不可避免地存在一定差異,甚至有著全然不同的禮儀文化。因此在日常交流中可能會(huì)帶來誤解。例如點(diǎn)頭在我們國家就代表同意、附和等肯定的意思,但在阿爾巴尼亞、斯里蘭卡、保加利亞、印度、尼泊爾、印度、尼泊爾等國家卻恰好相反,人們以搖頭表示同意,點(diǎn)頭表示不同意。正因?yàn)檫@樣的禮儀文化差異,導(dǎo)致了居民之間的交流困難甚至誤解;不同于這些存在差異的各國禮儀文化,用手指點(diǎn)別人的行為無論在什么文化中都是一種不禮貌的表現(xiàn)。根據(jù)訪談結(jié)果,多數(shù)外籍人員都反映自己遇到過被當(dāng)?shù)鼐用裰钢更c(diǎn)點(diǎn)的行為。即使討論的內(nèi)容并沒有惡意,這樣的肢體語言依然會(huì)對(duì)外籍人員產(chǎn)生不良感觀。

(二)價(jià)值觀念上的差異

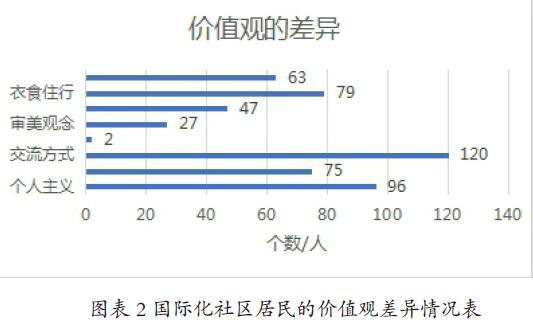

國際化社區(qū)中的居民來自全球各地,出生于不同的社會(huì)制度,成長于不同的文化背景,熏陶于不同的宗教信仰,價(jià)值觀念上的迥異無可厚非。如圖2所示。

由上圖可知,中外居民價(jià)值觀最大的差異在于交流方式上——所有參與調(diào)研的外籍居民都認(rèn)為居民在交流方式上存在巨大價(jià)值觀差異;其次,96人認(rèn)為差異在對(duì)于個(gè)人主義的觀念看法上。另外,認(rèn)為衣食住行和交往觀念上存在觀念差異的外籍人員人數(shù)相當(dāng)。

交往觀念中體現(xiàn)的文化沖突比較直觀。國人熱情好客和樂于助人的傳統(tǒng)美德和包容性強(qiáng)的文化底蘊(yùn)促使國人對(duì)外籍居民態(tài)度友好、樂于溝通。但事實(shí)上,交往觀念上的差異卻使這份關(guān)心適得其反。例如多名外籍人員反映的在衣著上過分熱情的建議和在飯桌上讓對(duì)方多吃點(diǎn)的行為:當(dāng)?shù)鼐用竦某霭l(fā)點(diǎn)是擔(dān)心外籍居民不適應(yīng)當(dāng)?shù)靥鞖猓欢麄儏s認(rèn)為自己穿衣的自由被干涉了;國人在飯桌上勸酒勸吃的行為淵源以久,歸根究底來自其熱情好客的傳統(tǒng)美德,但外籍居民可能對(duì)這樣過分熱情的招待行為有些許抵觸心理。同時(shí)外籍人士更注重個(gè)人居住空間和個(gè)人信息的隱私性2,有些出于關(guān)心的詢問可能引起不必要的誤解。

(三)語言問題和溝通不足

縱然國際化進(jìn)程在我國持續(xù)推進(jìn),隨處可見的雙語服務(wù)和隨時(shí)隨地的雙語溝通在現(xiàn)在的長三角地區(qū)還是遙遙無期。根據(jù)問卷的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),僅有47%的外籍人員稱他們的社區(qū)提供雙語服務(wù),甚至還不到半數(shù);有35%的外籍人員不曾學(xué)習(xí)中文。這說明還有很大一部分外籍人員由于語言問題無法獲得應(yīng)得的社區(qū)服務(wù),更無法與社區(qū)或者當(dāng)?shù)鼐用襁M(jìn)行有效溝通。溝通不足也會(huì)成為文化沖突解決的一大絆腳石。

二、文化沖突緩解對(duì)策

(一)文化適應(yīng)

文化適應(yīng)是文化人類學(xué)家萊底菲爾德在本世紀(jì)30年代提出的:“文化適應(yīng)用于理解這樣一類現(xiàn)象, 具有不同文化的群體通過不斷的接觸, 使雙方或兩個(gè)群體最初的文化類型發(fā)生變化。”3在文化適應(yīng)方面,外籍人員已經(jīng)邁出了巨大一步,這也更需要我們提出進(jìn)一步的解決措施。在精神維度的文化, 李亦園認(rèn)為應(yīng)該包括藝術(shù)、音樂、文學(xué)、戲劇以及宗教信仰等方面。4就在其中最為重要的宗教信仰中,外籍人口已經(jīng)主動(dòng)完成了初步的文化適應(yīng)。例如信奉伊斯蘭教的教徒本應(yīng)每天堅(jiān)持五時(shí)拜,但在時(shí)間和設(shè)施條件不允許的條件下,可以在自己的房間內(nèi)完成早上的禮拜。在文化背景和宗教信仰差異甚大的情況下,這些外籍居民率先在堅(jiān)持自己宗教的前提下進(jìn)行了退讓和適應(yīng)。社區(qū)方面也要多表示寬容,對(duì)不同的生活習(xí)慣和宗教信仰尊重包容,求同存異。同時(shí)社會(huì)方面亦可以對(duì)這些差異提供更人性化的對(duì)待:例如在穆斯林的大節(jié)日“開齋節(jié)”和“古爾邦節(jié)”期間為外籍人員提供假期,更主動(dòng)地適應(yīng)外來的文化和宗教。

(二)建立健全國際化社區(qū)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

我國國際化社區(qū)的管理尚缺乏時(shí)間的積累和成熟的經(jīng)驗(yàn),多國籍的社區(qū)成員和多元文化的社區(qū)背景也使得社區(qū)需要更加全面、更加寬容的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。可在統(tǒng)一規(guī)定的社區(qū)服務(wù)指南的基礎(chǔ)上,制定國際化社區(qū)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)基層自治、便民服務(wù)、配套設(shè)施服務(wù)、人員環(huán)境等多方面進(jìn)行規(guī)范化。5針對(duì)外籍人員中普遍存在的語言問題,在社區(qū)內(nèi)統(tǒng)一設(shè)置雙語的指示標(biāo)牌,在公共設(shè)施、公告欄等社區(qū)設(shè)施處提供雙語服務(wù)和告示,減少語言溝通問題帶來的文化沖突,提高外籍人員居住的滿意度。同時(shí)根據(jù)外籍人員的調(diào)研情況,35%受調(diào)查的人員并未學(xué)習(xí)中文,在日常交流上有可能存在障礙,一定程度上也影響了其公共設(shè)施的使用率。社區(qū)可以組織開展與外籍人員相關(guān)的活動(dòng),一方面組織他們學(xué)習(xí)中文和中華文化,增強(qiáng)文化的輸出和感染力,另一方面充分將當(dāng)?shù)鼐用窈屯饧藛T聚集到一起,多提供接觸的機(jī)會(huì),減少由于溝通不足而產(chǎn)生的文化沖突。

(三)主動(dòng)的文化交流和傳播

“異質(zhì)文化之間的交流和傳播是文化發(fā)展的動(dòng)力。”“各種文化自組織系統(tǒng)發(fā)展到一定程度, 必然會(huì)發(fā)生擴(kuò)張和相互接觸, 會(huì)有文化輸出與輸入的現(xiàn)象發(fā)生。”6不同文化之間必然將會(huì)存在接觸,而迥異的文化在接觸中必然產(chǎn)生矛盾。文化沖突是必然的。我們能做的就是主動(dòng)地傳播中華文化,將傳統(tǒng)文化的精髓帶到每一個(gè)居住于國際化社區(qū)的外籍人員。社區(qū)可以在傳統(tǒng)節(jié)日時(shí)組織當(dāng)?shù)鼐用窈屯饧藛T共同慶祝,也可以將社區(qū)公共設(shè)施中的文藝活動(dòng)室充分利用以開展書法、國畫等飽含中華底蘊(yùn)的文化活動(dòng),在主動(dòng)的文化交流中讓外籍人員意識(shí)到文化的差異性,在各種活動(dòng)中減少其對(duì)中華文化的抵觸和成見,進(jìn)而減少文化沖突。

三、結(jié)論

我國長三角地區(qū)的國際化社區(qū)形成時(shí)間較短,多元文化在同一社區(qū)內(nèi)驟然接觸,產(chǎn)生的文化沖突不容忽視。只有在社區(qū)管理制度和文化傳播兩方面雙管齊下——在制度層面規(guī)范社區(qū)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、建立完善社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)體系,促進(jìn)文化良性融合接觸;在文化傳播方面主動(dòng)交流輸出,盡早完成文化適應(yīng)和外來文化本土化,盡快解決文化沖突。

參考文獻(xiàn)

[1] 陳平. 多元文化的沖突與融合[J],2004,(2).

[2] 菅強(qiáng). 社會(huì)轉(zhuǎn)型視野下國際化社區(qū)治理路徑探析——以上海市G社區(qū)為例[J]. 河南社會(huì)科學(xué), 2013,21(05):66-68+107.

[3] 陳平. 多元文化的沖突與融合[J],2004,(5).

[4] 李亦園. 我的人類學(xué)觀(一):說文化[A].田野圖像———我的人類學(xué)研究生涯[M].濟(jì)南:山東畫報(bào)出版社,1999,(72).

[5] 毛學(xué)慶、茅海軍、陳微微、博琳琳. 標(biāo)準(zhǔn)化視角下國際化社區(qū)發(fā)展對(duì)策研究[J], 2009, (3).

[6] 王曉朝. 文化互動(dòng)轉(zhuǎn)型論———新世紀(jì)文化研究前瞻[J].浙江社會(huì)科學(xué),1999, (3) .