鄉村振興背景下傳統村落保護和可持續發展探討

楊文惠 易林濤 李金陽 尹艷瓊 劉輝

摘 要:黨的十九大提出“鄉村振興”戰略,使傳統村落備受關注。傳統村落具有豐富的歷史遺存和厚重的文化底蘊,作為中國農耕文明的載體,是當下實施鄉村振興戰略的重要抓手之一。該文以楚雄武定縣大西邑村為例,在現狀分析、實地取證的基礎上,將當前村落存在的文化流失、空間結構混亂等問題置于鄉村振興的背景下進行了分析,以期為村落今后的可持續發展提供參考。

關鍵詞:鄉村振興;傳統村落;可持續發展

中圖分類號 F323 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2020)24-0024-04

1 引言

傳統村落是指形成較早,擁有較豐富的自然與文化資源,具有一定歷史、文化、科學、藝術、經濟、社會價值,應予以保護的村落,是民族的寶貴遺產,也是不可再生的、潛在的旅游資源[1]。在經濟全球化、城市化進程日益加快的今天,傳統村落保護的重要性日益凸顯。傳統村落不僅是優秀歷史的傳承,更承載著豐富多樣的地域文化,對于我國自身文化的傳承具有重要意義。隨著城市化進程的加快,大批傳統村落正面臨著吞并、消亡的命運,保護工作的開展不容遲緩。

我國真正意義上的傳統村落保護工作大規模開展始于2011年國家住房和城鄉建設部、文化部、財政部和國家文物局共同發起的“中國傳統村落保護項目”,較國外而言起步較晚。我國至今已有5批6819個傳統村落入選《中國傳統村落名錄》[2]。雖然我國傳統村落保護工作正如火如荼地開展中,但對于少數民族傳統村落,特別是彝族傳統村落的保護與發展研究工作仍較少,楚雄州已有5批共23個村落入選中國傳統村落名錄。本文研究的楚雄州武定縣發窩鄉大西邑村于2014年作為楚雄州第三批名單躋身名錄,入選傳統村落名錄給大西邑村帶來巨大發展機遇,同時也面臨著嚴峻挑戰。本文旨在通過對大西邑村彝族傳統村落的分析研究,找尋“特色危機”的出路,以改善居民生活條件,為楚雄州內其他彝族及云南省其他少數民族傳統村落的保護與發展提供參考。

2 大西邑村保護與發展現狀

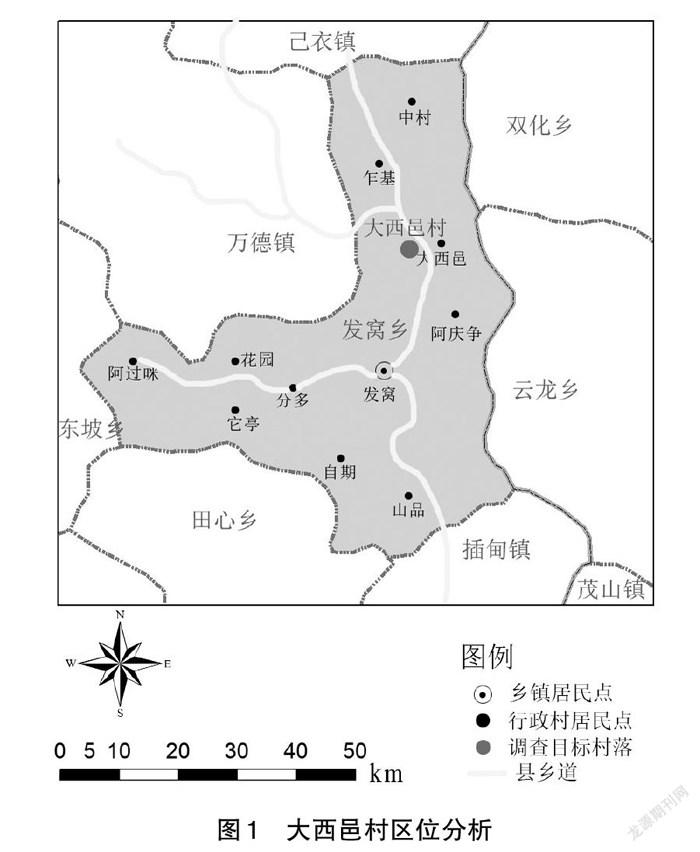

2.1 村落概況 大西邑村隸屬于云南省楚雄彝族自治州武定縣發窩鄉,地處發窩鄉西南部,距鄉政府駐地7km,距離縣城71km。東鄰阿慶爭村委會,南鄰發窩鄉村委會,西鄰多分村委會,北鄰中村村委會(見圖1)。全村國土面積15.9km2,海拔2114~3290m,適合糧食及經濟果林種植。大西邑村委會下轄大西邑、小西邑、羊槽、罵依咪4個自然村,16個村民小組,共有436戶1492人。其中大西邑村內少數民族多為彝族且多為黑彝,是一個以彝族聚居為主的自然村。

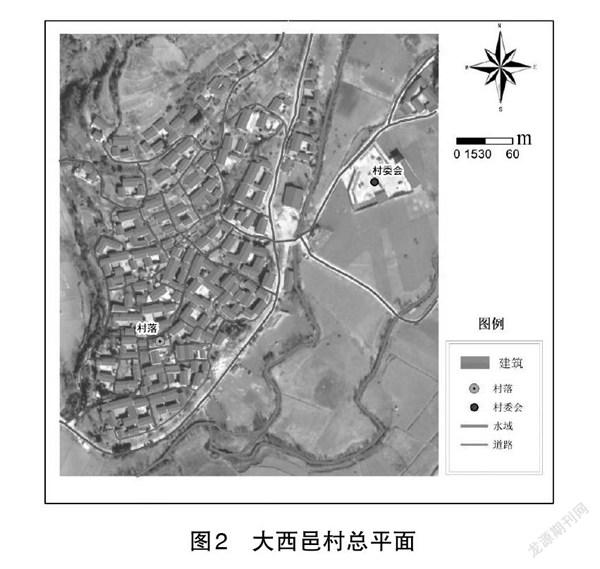

2.2 村落格局 大西邑村延續彝族村落選址背靠大山的傳統,建于山地勢平緩的向陽山坡,遠離城市,其邊界屬于自然邊界范疇。村落四面環山,正面朝向長已線,村后是密林,村落與山體相互映襯。隨山勢變化的大片田地分布于村寨前方。從整體上形成“背靠青山,面前田地”的空間格局(見圖2)。

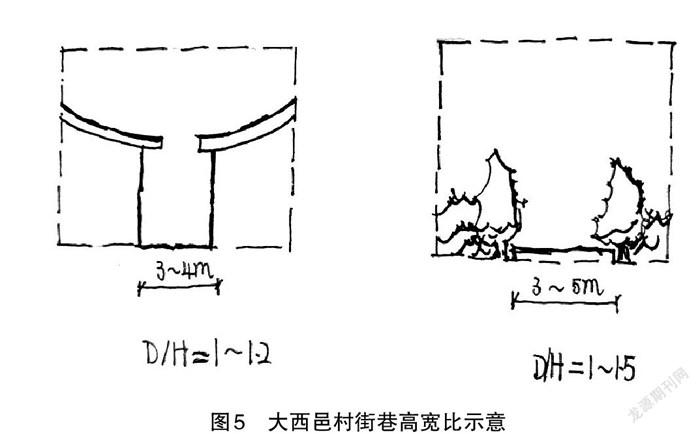

2.3 街巷空間 大西邑村坐落于山間且沿向陽坡而建,道路依山勢而變形成枝狀路網(見圖3)。道路分為2個等級,一級道路是連接長已線的村內通車道路,寬度約4~5m,二級道路為各戶入戶路,道路寬度不一,且極大一部分難以滿足通車要求。區別于水泥地面,大西邑村內道路硬化采用石板鋪裝形式(見圖4),連接村口與各家各戶,很大程度上保留了鄉村道路的自然肌理。道路垂直界面多由建筑構成,少部分為樹木或低矮灌木叢,D/H比值隨著水平界面的變化而變化(見圖5),觀察者視線時而開敞時而聚集,帶來較好的參觀體驗。同時石板路與保存完整的傳統建筑相融合,共同營造出自然、和諧的人居環境。

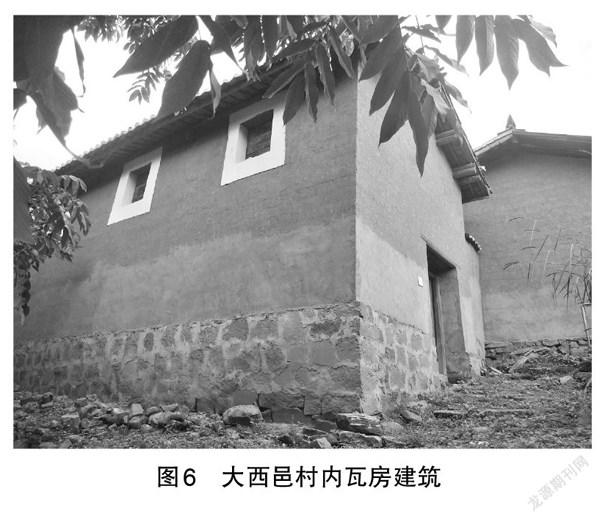

2.4 建筑風格 楚雄傳統民居主要有青棚、土掌房、垛木房、閃片房、茅草房、瓦房、“一顆印”等類型[3-4]。大西邑村建筑為典型瓦房建筑,建筑相互組合、圍合成院落。建筑風格統一且保存相對完整。村內的建筑其基礎由石頭砌筑,墻身用當地出產的紅土夯筑而成,承重以當地出產的木材作為承重構架,屋頂為“人”字形坡瓦屋面,以便于排水(見圖6)。大西邑瓦房建筑在布局上具有典型的“一顆印”特點,但較之普遍意義上的“一顆印”而言體量相對較小,正房層高普遍低于3m,耳房則更甚。院落分為圍合式布局和半圍合式布局2種,入戶門多為木門。正房一層為3間,左右兩間為臥室,中間堂屋,堂屋內布置火塘,火塘在滿足大部分生活需的求同時也是家族圍坐議事之處。彝人尚火,火代表著延續不息的生命力,故而不可熄滅。但時至今日,多數家庭已將火塘布置至他處,堂屋僅做待客所用。堂屋左右側的臥室,彝人以左為尊,家中具有威望之人多居于左室,客房多位于右室或耳房。二層為閣樓,做儲物之用。耳房下層架空為牲畜用房,上層為居住或儲物空間。院落中設有石磨或畜廄以滿足生活需要。從內部空間分析,各家住宅皆是地區中的一個重要分子,共同構成大西邑建筑群,從外部觀察,大西邑建筑群以其極強的可識別性和連片式集中分布成為當之無愧的聚落的“名片”,在體現地區特色,弘揚地區文化中發揮著重要作用。

2.5 特色文化 大西邑村居民多為彝族,在長期的歷史沿革中,各家各戶都有修家譜的習俗,各戶按照親疏遠近編制家譜,家譜是記錄其民族發展歷史的“活化石”。此外,與傳統彝族火把節時間不同,大西邑村的火把節在六月十四這一天,屆時人們相聚在一起,載歌載舞來歡度這個彝家人的節日。

3 大西邑村在保護與發展中存在的問題

3.1 傳統村落風貌逐漸被破壞 大西邑村村落風貌在發展中逐漸被破壞,村落肌理被現代化進程打亂。傳統民居因空間封閉采光較差,抗震性能也較差,一些建筑還存在墻面脫落的情況,進而不能很好地滿足居民現代化生活的要求。隨著居民生活水平和居住需求的提高,往往采取重修、重建的方式對原有建筑進行徹頭徹尾的改造,于是出現了一些風格與傳統建筑風格迥異的建筑。此外,在道路硬化過程中忽視了排水設施建設,致使生活污水、牲畜排泄物無組織排放,影響村內人居環境。

3.2 街巷空間混亂,缺乏公共活動場所 大西邑村道路硬化采用了石板鋪裝的形式,雖然在極大程度上保留了原始村落風貌的自然、淳樸,但難以滿足生活需求。二級道路即各入戶路寬隨著地形、周邊建筑條件寬窄不一,平均寬度為2~2.5m,難以滿足通車要求。其次,大西邑村依山而建,空間開敞,聚落中心節點空間界限不清晰。據調研顯示,大西邑村無明顯生活性節點,村民婚喪嫁娶習俗及節日慶祝活動完整且被完整保留下來,但村內缺乏舉行公共活動場所,居民舉行活動只能在鄉道旁候車處以及村內道路交叉口處。

3.3 傳統建筑面臨沖擊 大西邑村內傳統建筑因其衛生條件差、建造技術落后,難以滿足現代居民的生活需求,村民較多選擇拆除重建或改建。在重建、改建住宅過程中,建筑所用材料及建筑外形等方面與傳統建筑相差較大,給傳統“一顆印”式建筑風貌的協調統一帶來了一定的沖擊。

3.4 文化資源缺乏合理保護 隨著歷史的發展,不同地區形成了獨特的文化特色,并集中表現在語言、文字、服飾、生活習慣、宗教信仰等方面。大西邑村作為彝族聚居地,在歷史發展過程中積累了豐富的民族傳統文化,如傳統彝族服飾、彝族語言、六月十四火把節、記錄各家發展歷史的家譜等。在現代化進程推進以及城市化浪潮沖擊的背景下,傳統村落與外界交流不斷加強,彝族傳統文化正遭受嚴重侵蝕,具體表現為生活方式、價值觀念等方面的改變,促使基于血緣、地域關系建立的依賴家庭、家支、村落機體的公共社會關系的瓦解[3-5]。在大西邑村表現為大量記錄有宗族關系、發展歷史的家譜遺失;傳統彝族生活方式、文化習俗被同化,現代生活方式取代“火塘”,承載歷史的彝族宗教祭祀、節慶活動逐漸淡出視線。

3.5 產業發展缺少新路徑 大西邑村屬于高寒山區,森林和草地的覆蓋率廣,自然環境優勢為發展種植業、養殖業發展帶來前提。大西邑主要以種植業和養殖業為主,村民世世代代以蔬菜、核桃種植,豬、肉牛、黑山羊等養殖為生。大西邑村目前仍保留著傳統農業生產和小農經濟的產業結構。在生產模式方面,當地居民以種植傳統農業產品為主,主要農產品為蔬菜和核桃,蔬菜經營模式為自給自足式,極少一部分農產品被商品化。核桃作為當地主要經濟作物,為小農式生產經營模式,并未實現規模效益。此外,大西邑村內大量青壯年勞動力流失,也是導致傳統農業失去發展活力的另一重要因素。

4 傳統村落的保護與可持續發展對策建議

4.1 保護村落整體風貌,完善基礎設施建設 當前,對傳統村落保護的認識有2種:一是將傳統村落作為物質遺產,按照文物古跡的方式進行保護;二是依托傳統村落所具有的經濟價值發展旅游[6]。而事實上,傳統村落保護的目的無非是對村落的自然和文化生態環境進行保護,使當地村民“望得見山,看得見水,記得住鄉愁”。對大西邑村應從宏觀微觀2個層面加強村落整體風貌的保護。在宏觀層面,對大西邑村進行集中開發、連片保護,確保村落景觀的完整性,形成完整保護區。在微觀層面,加強傳統建筑保護、加強街巷空間整治。在傳統建筑保護方面,對于破壞較為嚴重的建筑,在秉持“修舊如故,以存其真”的原則上開展修復工作;此外,在開發建設中可以使用新材料、新技術對現有建筑進行改建,以實現傳統建筑對于現代化生活方式需求的滿足,使其煥發新的活力。在街巷空間整治方面,對于大西邑村現狀石板路寬度不一且難以滿足使用需求的問題,在維持現有空間肌理基礎上盡可能擴大道路寬度,完善道路系統;對道路原生垂直界面適當加以改造,提升游覽體驗。同時,道路系統完善工作中應合理考慮村內污水排放的處理,將生活污水和牲畜污水分開處理,集中收集,降低粗放排放方式帶來的環境壓力。此外,在村落建設中應考慮民族特點,合理建設祠堂、集會廣場等,以滿足少數民族地區村民公共活動的需要。

4.2 加強政府主導,編制村落保護規劃 在傳統村落保護中,政策扶持和保護理念都很重要。地方政府在傳統村落的保護工作中應重視政策作用,積極組織傳統村落保護規劃的編制,對傳統村落保護中的“紅線”加以界定,在加強村落保護的基礎上,加大資金投入力度,加強基礎設施建設,完善道路、綠化、環衛等市政基礎設施,引導村落科學合理的向現代化方向發展。

4.3 整合文化資源,激活文化活力 傳統村落不完全是一個物質性的景觀,同時其還有生產、生活,還有傳承歷史的精神和地域文化。村落文化景觀是傳統村落活的靈魂,是村落精神的核心,因此傳統村落應加強文化資源的傳承與保護。對大西邑村應而言,針對當前村內彝族生活方式、習俗文化以及人口流失的“空心化”問題,政府在利用資金保護和延續古村落、適度發展鄉村旅游的同時,要注重整合文化資源,真正做到保護彝族原汁原味的傳統生活習俗,同時要設法留住村民,讓村民成為村落保護的主力軍才,這樣才能使傳統村落煥發生機與活力。

4.4 挖掘村落資源,促進產業多元化發展 傳統村落保護與發展的關鍵在于留得住人氣,只有充分挖掘地區資源稟賦,提高資源利用能力,才能實現傳統村落的產業興旺,讓村民走上富裕的道路。對大西邑村應而言,應依托大西邑村水、地、田等自然資源條件培育發展特色農業,如為村民核桃種植提供技術指導和政策支持,以實現規模種植,同時利用電商直播平臺進行銷售,解決村民銷售難題的同時還可打造地區品牌。此外,在充分處理好文化保護、生態環境保護、經濟發展的基礎上可適度發展鄉村旅游,在充分展現傳統村落文化特色的同時解決村民就地就業,促進村民增收。

5 結語

傳統村落的建筑格局及整體布局反映村落與自然的和諧關系,傳統村落更是地方文化特色的載體,承載人類的歷史傳統記憶、生產生活智慧,不僅是民族的瑰寶,更是人類社會的重要遺產。這些少數民族傳統村落的有效保護和可持續發展,對于促進當地鄉村振興、城鄉融合發展具有舉足輕重的作用。

參考文獻

[1]榮玥芳,劉洋.鄉村振興背景下傳統村落保護與發展戰略研究——以嶺界口村為例[J].北京建筑大學學報,2020(3):32-39.

[2]李晶晶.鄉村振興戰略下河北省傳統村落的保護與發展研究[J].國土與自然資源研究,2020(4):83-85.

[3]李明峰.彝族建筑文化[M].昆明:云南民族出版社,2008:9.

[4]楊慶光.楚雄彝族傳統民居及其聚落研究[D].昆明:昆明理工大學,2008.

[5]楊大禹,朱良文.云南民居[M].北京:中國建筑工業出版社,2009:12.

[6]鄶艷麗.我國傳統村落保護制度的反思與創新[J].現代城市研究,2016(1):2-9.

(責編:張宏民)

基金項目:2019年度國家大學生創新創業訓練計劃項目“鄉村振興背景下楚雄彝族傳統村落保護與可持續發展研究”。

作者簡介:楊文惠(1999—),女,云南大理人,本科生。 *通訊作者 ?收稿日期:2020-10-20