巧用畫圖提高學生解決問題的能力

【摘要】本文針對學生在解決數學問題時存在理解題意不透徹、不能準確把握數量關系等問題,論述在小學數學教學中通過畫圖提高學生解決問題能力的途徑,進而提升小學生的數學核心素養。

【關鍵詞】畫圖策略 解決問題 小學數學

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2020)01A-0084-03

解決問題是創造性地、綜合性地運用所學知識與方法解決新問題的過程,是小學數學課程的重點和難點。小學數學教師要清醒地認識到數學是研究數量關系和空間形式的學科,數學學科的抽象性、邏輯性導致還處于直觀形象思維階段的小學生或多或少地出現了數學學習障礙,這也是阻礙小學生數學素養提升的主要原因之一。

畫圖是一種用感性的方式表達理性思維的策略,畫圖不僅可以將抽象的數學概念、解題思路和直觀形象的圖像結合起來,還可以讓學生的思維軌跡可視化,架起學生“思”與“行”的橋梁,從而達到提高學生解決問題能力的目的。因此,小學數學教師要在數學課堂教學過程中結合實際,有意識地培養學生的畫圖習慣,提高學生的畫圖能力,從而達到提高學生數學思維能力,提高學生解決問題能力和提升學生數學核心素養的目的。

一、學生在解決數學問題時存在的問題

在多年的教學過程中,筆者發現學生在解決數學問題時往往會出現四個問題:第一,題目閱讀不完整,題意理解不透徹;第二,不能準確把握題目中各個數的意義,梳理不清數量之間的關系,無法對數與數之間的關系進行整合;第三,混淆題目中加、減、乘的關系,導致錯誤;第四,解決問題的策略、方法單一,不能從多個角度思考和解決問題。因此,教師通過引導學生畫圖,幫助學生抽取題目中有用的數量關系,舍棄與問題無關的干擾信息,對學生有效地解決問題有非常重要的意義。

二、畫圖在解決問題中的意義

(一)畫圖能讓學生提取題目中有用的信息,理解數量意義

在解決“有18名學生參加羽毛球訓練,每3名學生發2個羽毛球,一共需要多少個羽毛球?”時,學生不理解“每3名學生發2個羽毛球”,容易出錯。教師可以引導學生運用畫圖策略解決問題(如圖1所示)。

通過運用簡單的圖示,學生不僅抓住了“每3名學生發2個羽毛球”這一有用信息,還理解了18、3、2這三個數字之間的關系,學生得以正確地理解數量意義,列出算式,解決問題。

(二)畫圖能讓學生整體把握題目,厘清題目中的數量關系

“農場里飼養著牛、羊、豬三種家畜。牛的頭數是18頭,羊比牛多8頭,豬比羊少5頭,農場里養有多少頭豬?”這道題涉及“比較”關系,數量多、關系復雜,學生容易出錯。教師可以引導學生運用畫圖策略厘清題目中的數量關系(如圖2所示)。

(三)畫圖能讓學生的思維可視化,便于構建數學模型

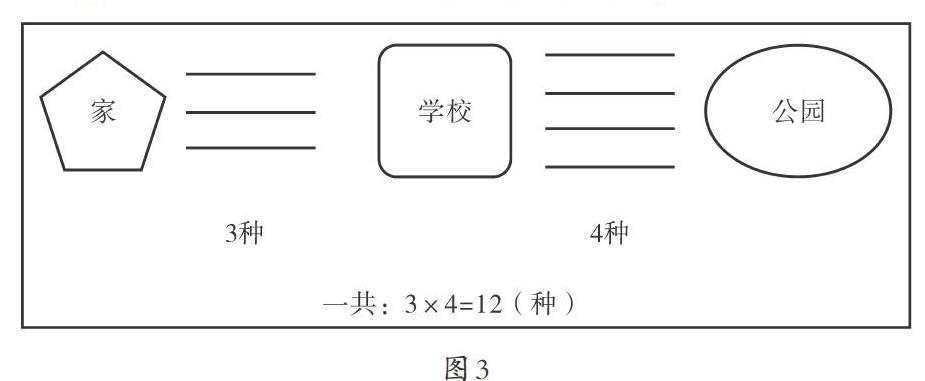

“小剛家到學校有3條路可以走,從學校到公園有4條路可以走,請問從小剛家經過學校到公園有幾種不同的走法?”在引導學生解決這道題時,教師可以畫圖輔助分析(如圖3所示)。

把問題轉化為圖示,不僅可以幫助學生快速解決問題,還可以幫助學生構建數學模型,把學生的思維過程展示出來,讓學生的思維可視。

三、培養學生畫圖能力,提高學生解決問題能力的有效策略

(一)遇題畫圖,,培養學生的畫圖意識

要培養學生的畫圖能力,首先要培養學生的畫圖意識。教師要從小學一年級就開始逐步培養學生的畫圖意識,激發學生對數學畫圖的興趣。

1.鼓勵學生大膽嘗試

低年級的學生大多喜歡隨手涂涂畫畫,教師要充分利用學生的心理特點引導學生大膽嘗試數學畫圖。

例如,在教學“20以內的退位減法”時,筆者就鼓勵學生進行畫圖,讓學生從細致的情景實物圖過渡到具有數學趣味的簡化示意圖。筆者出示練習題:“王阿姨有15個氣球,賣了9個,請問還剩下幾個?”引導學生大膽嘗試畫圖(如圖4所示)。

由此可見,在引導學生解決數學問題的過程中,教師可以在學生充分閱讀題目的基礎上,鼓勵學生大膽地將數學問題、數學信息用自己喜歡的方式畫出來,以此培養學生的畫圖意識,讓畫圖成為學生解決數學問題的自覺行為,提高了學生解決問題的能力,培養了學生的邏輯思維能力與抽象能力。

2.重視教學過程中教師示范畫圖的作用

在培養學生畫圖意識的過程中,教師的示范非常重要。因此,教師要抓住每一次新課教學、專題練習、習題講評的機會,給學生示范畫圖的機會,引導學生提取有用的信息,讓學生在將文字轉化為數學圖形的過程中感受數學的魅力,體味數學的奧秘。

例如,在教學“20以內的退位減法”時,在鼓勵學生自己嘗試畫圖之后,教師在總結時還可以在黑板上示范畫圖。“有16人要來踢足球,現在來了9人,踢進了4個球,還有幾人沒來?”教師在黑板上畫出示范圖,和學生一起分析“踢進了4個球”這個信息是不是有用信息(如圖5所示)。

教師的每一次示范畫圖都對學生有潛移默化的作用,學生也將漸漸在解題過程中形成“遇題畫圖”的意識,畫圖自然而然地成為學生解決數學問題的一種自覺行為。

(二)看圖說“畫”,提高學生的識圖能力

在小學數學學習過程中,學生不僅要具備畫圖的意識,還要具備識圖的能力。因為在數學教學中,有一種“有形”的文字——圖示,學生要在理解圖示的基礎上,將圖示的內容轉化為文字語言,用數學形式表現出來。識圖的過程不僅是學生將圖形所隱藏的抽象數量關系轉化為文字語言形式的過程、提高學生數學思維的過程,還是引領、指導學生將文字表征轉換為規范的圖形表征的過程,是促進學生畫圖能力形成的過程。因此,培養學生的識圖能力也非常重要。

例如教學例題“小君要去學校,去寄信,去書店買書,去超市購物,然后再回家。小君可以怎么走?走哪條路最近?”

教師可以先引導學生看圖,讓學生說說有幾種走法,然后計算出每一條路徑的長度,最后選出最近的路徑。

又如,“如圖所示,一塊長形鐵皮,利用圖中陰影部分剛好能做成一個圓柱形油桶(接頭處忽略不計),求這個油桶的容積”。

在解答這道題目時,教師要先引導學生觀察圖形,找出圖中的數學問題和數學信息。首先,通過觀察圖形,學生可以找到圓柱體底面直徑與已知條件16.56cm的關系,求出圓柱體底面直徑;其次,通過觀察圖形,學生還可以知道圓柱體的高是圓柱體底面直徑的2倍;最后,在明確圓柱體的底面積和高之后,很容易就能求出油桶的容積。由此可見,培養學生的識圖能力,學生的邏輯思維能力也會得到提升,解決數學問題的能力也會隨之提高。

(三)巧用畫圖,解決數學問題

教師在培養學生畫圖意識和識圖能力之后,還要培養學生運用畫圖解決數學問題的能力。利用畫圖解決數學問題,不僅可以讓學生借助直觀的示意圖找出題目中的數學信息,還可以讓學生明確自己的思維過程,提高學生的數學思維能力。

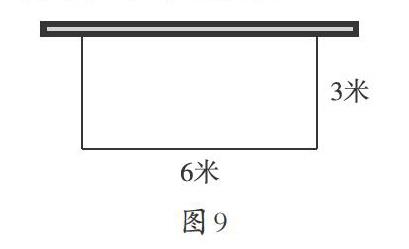

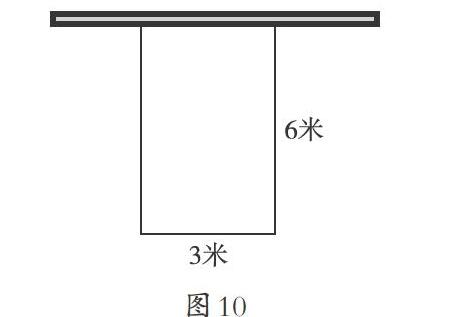

例如例題:“一塊長方形菜地,長6米,寬3米。四周圍上籬笆,籬笆長多少米?如果一面靠墻,籬笆至少要多少米?(如圖8所示)”

對于問題1,學生比較容易解答,算出四邊形的周長就可以了,(6+3)×2=18(米)。對于問題2“如果一面靠墻,籬笆至少要多少米”,學生比較容易出錯。關鍵在于學生是否理解“至少”的意思。教師可以引導學生畫圖,找出解決問題的方法。

假如是長邊靠墻:籬笆長度應為:3×2+6=12(米)

又如例題:小明家的貯藏室長16dm,寬12dm。如果要用邊長是整分米的正方形地磚把貯藏室的地面鋪滿(使用的地磚必須都是整塊),可以選擇邊長是幾分米的地磚?邊長最大是幾分米?

因為16和12的公因數有1、2、4,最大公因數是4。所以可選邊長為1dm、2dm、4dm的地磚,邊長最大是4dm。教師可以引導學生畫圖厘清題目中的數量關系,找到正確的解決問題的方法:

畫圖作為解決數學問題的一種行之有效的輔助方法,它通過直觀的圖形轉化題目中的數量關系,架構起了學生分析問題和解答問題的橋梁。畫圖能讓學生在解決問題時有一種豁然開朗的感覺,能讓學生更清楚地理解題意和題目中的數量關系,從而達到提高學生解決問題的能力、提升學生數學核心素養的目的。

作者簡介:黃小鋒(1974— ),京族,廣西防城港人,高級職稱。研究方向:小學數學課堂教學。

(責編 劉小瑗)