CT與MRI診斷盆腔內神經鞘膜腫瘤的價值分析

趙寶貴

【摘要】 目的 討論盆腔內神經鞘膜腫瘤患者應用CT及磁共振成像(MRI)進行鑒別診斷的臨床價值。方法 80例盆腔內神經鞘膜腫瘤患者, 分別給予CT及MRI診斷方式進行鑒別診斷。觀察80例患者疾病分型、病變位置及影像學表現;將診斷結果與病理學診斷結果進行對照, 比較兩種診斷方式的診斷準確率;觀察CT、MRI影像學表現。結果 80例患者中神經纖維瘤8例、神經鞘膜瘤59例、惡性神經鞘瘤13例。其中髂血管區病變29例、膀胱病變8例、直腸病變9例、骶前病變34例。神經鞘膜瘤的影像學表現主要為直徑較小的偏圓形;神經纖維瘤的影像學表現主要為直徑較大的橢圓形, 而且能夠清晰地觀察到病灶的邊界;惡性神經鞘瘤的影像學表現主要為不規則的橢圓形, 而且邊界相對模糊。與病理學診斷結果進行對照, CT診斷準確70例, 診斷準確率為87.50%;MRI診斷準確74例, 診斷準確率為92.50%。兩種診斷方式的診斷準確率比較差異無統計學意義(P>0.05)。CT平掃以較低密度為主, MRI平掃中T1WI呈現等低信號, T2WI呈現高混雜不均勻或稍高不均勻信號。結論 在盆腔內神經鞘膜腫瘤患者的臨床診斷中應用CT及MRI診斷方式進行鑒別診斷, 均可獲得理想的診斷結果, 同時能夠為后續的臨床診斷及治療方案提供科學、可靠的數據支持。

【關鍵詞】 神經鞘膜腫瘤;CT;磁共振成像;鑒別診斷

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.08.025

神經鞘膜腫瘤是一種具備隱匿性特征的神經源性腫瘤, 發源部位以外周神經鞘膜為主, 包括神經纖維瘤、神經鞘膜瘤、惡性神經鞘瘤等3種類型, 其中前兩者屬于良性腫瘤[1, 2]。上肢、頭頸部、縱隔等部位是比較常見的神經鞘膜腫瘤的發病部位, 而腹膜、盆腔等部位相對少見[3]。本次研究篩選出2018年3月~2019年7月于本院實施盆腔內神經鞘膜腫瘤診治的患者80例作為研究對象, 并著重討論盆腔內神經鞘膜腫瘤患者臨床診斷中應用CT及MRI診斷方式進行鑒別診斷的臨床應用價值。現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選擇2018年3月~2019年7月于本院實施盆腔內神經鞘膜腫瘤診治的80例患者作為研究對象, 其中男47例, 女33例;平均年齡(46.33±6.36)歲。入選患者均經相關診斷標準被確診為盆腔內神經鞘膜腫瘤, 患者均伴隨不同程度的腰部不適感、排尿不適、排便不適、下腹疼痛等臨床癥狀, 且全部患者及其家族成員均未發現神經鞘膜腫瘤病史。本次研究已經醫院倫理委員會批準, 且患者已簽署知情同意確認書。

1. 2 方法 收集患者的臨床診治資料并對相關資料展開回顧性的整合分析, 給予患者CT及MRI診斷方式進行鑒別診斷。CT檢查過程需借助16排螺旋CT機來實現, 檢查過程中給予患者連續掃描處理, 由患者的趾骨下緣線部位開始掃描, 并對相關的參數進行設定, 將層間厚度設置為5 mm, 螺距設定為1.0。平掃完成后, 需對患者實施碘海醇靜脈注射, 給藥劑量為100 ml,?并將注射速率控制在3.5~4.0 ml/s, 注射完成后給予患者增強掃描處理。在MRI檢查過程中, 給予患者常規的軸位平掃、冠狀面平掃、矢狀面平掃及增強掃描處理。在增強掃描過程中, 應對患者實施釓噴酸葡甲胺鹽(Gd-DTPA)靜脈推注, 推注劑量為0.1 mmol/kg[4]。

1. 3 觀察指標 觀察80例患者疾病分型、病變位置及影像學表現;將診斷結果與病理學診斷結果進行對照, 比較兩種診斷方式的診斷準確率;觀察CT、MRI影像學表現。

1. 4 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件對研究數據進行統計分析。計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

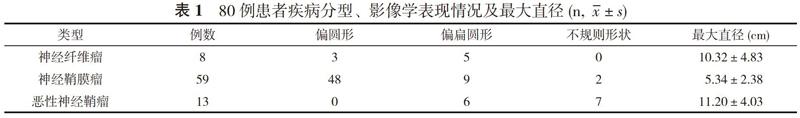

2. 1 80例患者疾病分型、病變位置及影像學表現 80例患者中神經纖維瘤8例、神經鞘膜瘤59例、惡性神經鞘瘤13例。其中髂血管區病變29例、膀胱病變8例、直腸病變9例、骶前病變34例。神經鞘膜瘤的影像學表現主要為直徑較小的偏圓形;神經纖維瘤的影像學表現主要為直徑較大的橢圓形, 而且能夠清晰觀察到病灶的邊界;惡性神經鞘瘤的影像學表現主要為不規則的橢圓形, 而且邊界相對模糊。見表1。

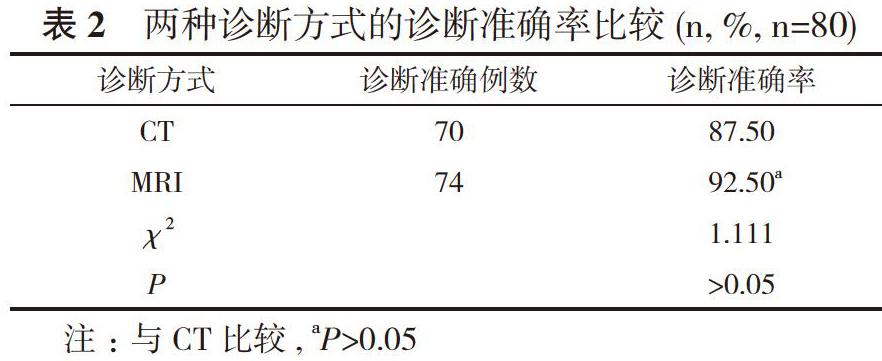

2. 2 兩種診斷方式的診斷準確率比較 與病理學診斷結果進行對照, CT診斷準確70例, 診斷準確率為87.50%;MRI診斷準確74例, 診斷準確率為92.50%。兩種診斷方式的診斷準確率比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

2. 3 CT、MRI影像學表現 經CT平掃發現密度低于肌肉信號, 囊變區為更低密度信號, 其中25例信號呈現均勻分布, 55例呈現不均勻分布, 病灶邊緣存在微小鈣化, 且鈣化形狀為小斑點狀。經MRI平掃發現T1WI呈現等低信號, 其中14例信號呈現均勻分別,?66例呈現不均勻分布;T2WI呈現高混雜不均勻或稍高不均勻信號, 而且病灶越大, 信號越強, 同時可清晰的觀測到不規則網格狀或條束狀變化。相較于CT平掃, MRI平掃下囊變區更加清晰。鈣化病灶的影像學表現為T1WI低信號、T2WI高信號。在T2WI系列中可觀察到神經鞘膜腫瘤與骶神經相連, 這一征象可作為神經鞘膜腫瘤的臨床診斷依據, 但CT平掃難以發現這一征象。

3 討論

神經鞘膜腫瘤患者的臨床表征主要為排尿艱難、排便不適、下腹疼痛、腰部不適等 [5, 6]。在顯微鏡下, 可見神經鞘膜腫瘤涵蓋網狀型區及束狀型區等兩種構成成分, 而且對于不同的患者這兩種區型的構成比例具有明顯的差異性[7, 8]。神經鞘膜腫瘤包含神經纖維瘤、神經鞘膜瘤、惡性神經鞘瘤等3種類型, 其中神經鞘膜瘤具有相對完整的包膜, 而且能夠與神經分離;神經纖維瘤具備清晰的邊界, 無包膜, 而且神經纖維貫穿整個腫瘤;惡性神經鞘膜瘤不具備完整的包膜, 而且極易對周圍組織產生侵襲作用。CT診斷技術的分辨率相對較高, 有助于相關工作人員明確盆腔內神經鞘膜腫瘤的位置, 了解盆腔內神經鞘膜腫瘤的體積及形態。MRI診斷技術的組織分辨率相對較高, 能夠從不同切面、不同角度對患者病變區域實施掃描處理, 有助于鑒別病灶組織及周邊的正常組織。研究發現, 盆腔神經鞘膜腫瘤患者的CT及MRI影像學表現與腫瘤細胞的排列方式、構成成分、是否產生退變等因素具有緊密的關聯性。網狀型區是由稀疏的瘤細胞構成, 排列方式以網狀為主, 且基質的含水量相對較高, 極易發生出血或囊變, CT平掃以較低密度為主, T1WI低信號、T2WI高信號;而束狀型區的構成成分主要為梭形細胞, 排列方式主要為柵欄狀或旋渦狀, CT平掃以等密度為主, T1WI等信號、T2WI偏高信號。盆腔神經鞘膜腫瘤的來源主要為骶神經, 因此在檢查過程中只要能夠證明腫瘤與神經相連, 就可以明確患者患有盆腔神經鞘膜腫瘤。

相關研究證實[9], 運用CT診斷方式進行鑒別診斷時, 盆腔內神經鞘膜腫瘤的臨床檢出率為88.03%, 而MRI診斷方式對盆腔內神經鞘膜腫瘤的臨床檢出率為92.63%, 兩種診斷方式對盆腔內神經鞘膜腫瘤的臨床檢出率對照并無明顯差異。在本次研究中, 與病理學診斷結果進行對照, CT診斷準確70例, 診斷準確率為87.50%;MRI診斷準確74例, 診斷準確率為92.50%。兩種診斷方式的診斷準確率比較差異無統計學意義(P>0.05)。與相關研究結果一致。上述結果再次表明, CT診斷及MRI診斷方式均可有效鑒別診斷盆腔內神經鞘膜腫瘤, 能夠為患者的后續治療提供指導性的意見及建議。此外, CT平掃以較低密度為主, MRI平掃中T1WI呈現等低信號, T2WI呈現高混雜不均勻或稍高不均勻信號。研究發現, 盆腔內神經鞘膜腫瘤的發作部位以腰骶旁、骶前區等部位為主, 腸道、膀胱及盆腔等部位相對少見。病灶的形態以橢圓形、圓形為主, 不規則形態相對少見, 密度及信號分布多為不均勻, 惡性腫瘤的邊界模糊而且極易對周圍組織產生侵害作用。有研究指出[10], 盆腔內神經鞘膜腫瘤患者的臨床診斷應用CT及MRI診斷方式進行鑒別診斷, 并將診斷結果與平滑肌肉瘤、惡性纖維組織細胞瘤、實體性脂肪肉瘤等間葉組織腫瘤以及淋巴管瘤囊、腹膜后囊腫等進行鑒別有助于提升盆腔內神經鞘膜腫瘤的臨床診斷準確率。

綜上所述, 在盆腔內神經鞘膜腫瘤患者的臨床診斷中應用CT及MRI診斷方式進行鑒別診斷, 均可獲得理想的診斷結果, 同時能夠為后續的臨床診斷及治療方案提供科學、可靠的數據支持。

參考文獻

[1] 張蔚, 陸超, 劉劍羽, 等. 腹膜后良性神經鞘瘤與節細胞神經瘤CT表現的對比研究. 中國醫學影像學雜志, 2019, 27(7):491-495.

[2] 徐亞丹, 武文卿, 韓紅, 等. 超聲造影對原發性腹膜后神經鞘瘤的診斷價值. 中國臨床醫學, 2019, 26(3):391-394.

[3] 陳曉丹, 林霖, 薛蘊菁, 等. DWI在鑒別橋小腦角區影像不典型前庭神經鞘瘤與腦膜瘤中的價值. 醫學影像學雜志, 2018, 28(10):1593-1596.

[4] 劉潔, 程敬亮, 張勇. 原發性椎管內惡性外周神經鞘膜瘤的MRI診斷. 中國臨床醫學影像雜志, 2017, 28(8):546-548, 552.

[5] 張建巧, 郭麗萍, 劉海洋, 等. 腹膜后良性神經鞘瘤的CT特征及鑒別診斷. 現代腫瘤醫學, 2017, 25(9):1459-1462.

[6] 紀仁浩, 樊頁川, 王斌, 等. 原發腹膜后副神經節瘤與神經鞘瘤的CT表現對比研究. 中國醫學計算機成像雜志, 2017, 23(3):207-211.

[7] 唐文潔, 江新青. 女性盆腔非生殖源性腫瘤的MRI診斷價值. 廣州醫藥, 2019, 50(4):103-105.

[8] 張立濤, 張魯寧, 饒慧敏, 等. 眼眶肌錐內腫瘤MSCT及核磁共振(MRI)診斷影像學表現. 影像研究與醫學應用, 2019, 3(10):26-28.

[9] 柴松有. 消化道神經鞘瘤臨床病理特征及鑒別診斷. 中國繼續醫學教育, 2019, 11(8):74-76.

[10] 史世鯉, 劉金閣. 高頻彩超鑒別診斷神經鞘瘤的應用價值及確診率評價. 現代醫用影像學, 2019, 28(1):136-137.

[收稿日期:2019-12-24]