《四庫全書總目》所見“漢學”“宋學”考

[摘要]“漢宋之爭”作為清代學術史上的關鍵之處,自產生后備受學者關注。雖陳說紛紛,但到目前為止,學界普遍認為漢學為經學考據,宋學為宋明理學,似乎已成定論。而以往對“漢學”“宋學”的研究,大都以個別精英學者為對象,往往忽視與“漢宋之爭”密切相關的《四庫全書總目》。作為官方意識形態的代表,《四庫全書總目》之中提及“漢學”“宋學”,更能反映出真正的“漢宋之爭”。而深入文本分析,可以發現所謂的“漢宋之爭”其實是經學內部“訓詁考證”與“義理解經”之爭。

[關鍵詞]清代;《四庫全書總目》;漢學;宋學;訓詁考證;義理解經

[中圖分類號]K249;G256? [文獻標識碼]A?? [文章編號]1009—0274(2020)01—0088—09

[作者簡介]劉辰,男,蘇州大學社會學院在讀碩士研究生,研究方向:中國古代史。

“漢宋之爭”是清代學術史上重要的問題。自清末以至當下,許多學者以此為中心展開討論,成果頗多。而把握“漢宋之爭”的核心關鍵,在于明白“漢學”與“宋學”之具體含義。梳理“漢宋之爭”的學術史,可知目前學界普遍認為“漢學”指經學考據,“宋學”是宋明理學,似乎已成確鑿的結論。而最近也有學者提出新看法,認為“漢宋之爭”是經學內部的爭論。①所以,有關“漢學”“宋學”之含義,仍有待深入探究。筆者在閱讀《四庫全書總目》(以下簡稱《總目》)時,發現書中屢次提及“漢學”“宋學”兩個字眼。眾所周知,《總目》編纂于乾隆后期,成書于分纂官之手,而后呈交總纂官,并依據皇帝旨意進行審閱修改,所以在某種程度上代表官方意識形態。因此,它所指的“漢學”“宋學”,比精英士人之說法更具有權威性。本文就以《總目》所提及“漢學”“宋學”為中心,結合原文分析其具體含義,從而完善先前學界對“漢宋之爭”的解釋。

本文擬從三個方面探究。一是總結“漢學”“宋學”的各種解釋;二是將《總目》中有關“漢學”“宋學”之字眼找出,根據上下文予以分析,得到它本來的含義;三是探討《總目》的編纂過程,分析“漢學”“宋學”文字背后的作者,以此發現官方話語體系下的“漢宋之爭”。

一、“漢學”“宋學”之含義

(一)漢學

經學者考證可知,“漢學”一詞最早出現于宋代詩人趙師秀詩中,“輔嗣《易》行無漢學,玄暉詩變有唐風”。在詩中,“輔嗣”是指魏晉人王弼,著有《周易注》,注重用玄學闡發《周易》之義理。隋唐時期甚至取代原先盛行的漢代鄭玄《周易注》,被列為科舉考試必讀書。所以,此處“漢學”,應指漢代《易》學,這是“漢學”的初始含義。之后,雖然有學者使用“漢學”,但內涵并無太大變化。直至清代中期,吳派學術領袖惠棟重新標舉“漢學”,即“專標漢幟,則自惠氏始”②。在這其中,惠氏又賦予“漢學”另一個含義,“漢學”意為“漢儒之學”,如惠氏所言:

六經定于孔子,毀于秦,傳于漢,漢學之亡久矣。獨《詩》《禮》《公羊》猶存,毛、鄭、何三家《春秋》為杜氏所亂,《尚書》為孔氏所亂,《易經》為王氏所亂。杜氏雖有更定,大校同于賈、服,偽孔氏則雜采馬、王之說,漢學雖亡而未盡亡也。①

這里的“漢學”是“漢儒之學”。“漢儒之學”實際上范圍很廣,可以指東漢古文經學,也可以是西漢今文經學;不僅是漢代《易》學,也可以是漢代《尚書》學,漢代《詩經》學,漢代《三禮》學與漢代的《春秋》學。其范圍自然比原有的含義要寬泛。但隨著清代考據學的發展,惠氏所提出的“漢學”,就遇到一定的困境。因為考據學家們不只鉆研漢代儒學,同時還研究魏晉以及隋唐的經學注疏。以《十三經注疏》為例,其中的古注只有《詩》《三禮》《公羊》是漢人所注,其余大都是魏晉人注解。而疏則全為唐宋人所撰。因此學者發現原先“漢學”這一概念,已經不適用。如凌廷堪說:“且宋以前學術屢變,非漢學一語遂可盡其源流。即如今所存之《十三經注疏》,亦不皆漢學也”②。這也反映“漢學”從原先的“漢儒之學”,慢慢地擴展到漢唐注疏甚至是周孔原始儒學,以致后來凡是訓詁考證之學,以及訓詁考證這種方法,都被認為是“漢學”。劉師培說:“是則所謂漢學者,不過用漢儒之訓詁以說經,及用漢儒注書之條例以治群書耳,故所學即以漢學標宗。”③

綜上所述,“漢學”共有四個含義:漢代《易》學,漢儒之學,漢唐注疏,訓詁考證。

(二)宋學

顧名思義,“宋學”即“宋儒之學”。從廣義上講,“宋學”的內涵很寬泛,包括程朱理學,陸王心學,浙東事功之學,蜀學,新學等等。如果從狹義上來講,特指宋代理學,尤其是程朱理學。其實,“漢學”與“宋學”之所名為漢學宋學,是因為漢代訓詁考證之學最為突出,具有特色,所以用漢朝來代表;宋代心性義理之學最為精妙,超絕前代,以宋朝最有代表,因而命名為宋學。這也是把握漢學宋學的關鍵。除此之外,“宋學”還有另外含義,即宋代義理解經之學,這是與宋明理學相區別的地方。因為宋儒注釋經書時,往往喜歡探究文字中的道理,這與漢代經學講究訓詁考證完全不同。此處可以程廷祚的話為證:

夫能察天理人欲之分,嚴義利公私之介,專務于存誠、主敬、致知、力行,孜孜然以圣人為必可學而至者,此誠宋儒之不可及者也;若夫解經之是非離合,則宋儒之末節也。④

可見宋儒的義理解經與理學并非一回事。綜上可知,“宋學”共有三個含義:宋儒之學,宋明理學,宋儒義理解經之學。

二、《總目》所見“漢學”與“宋學”

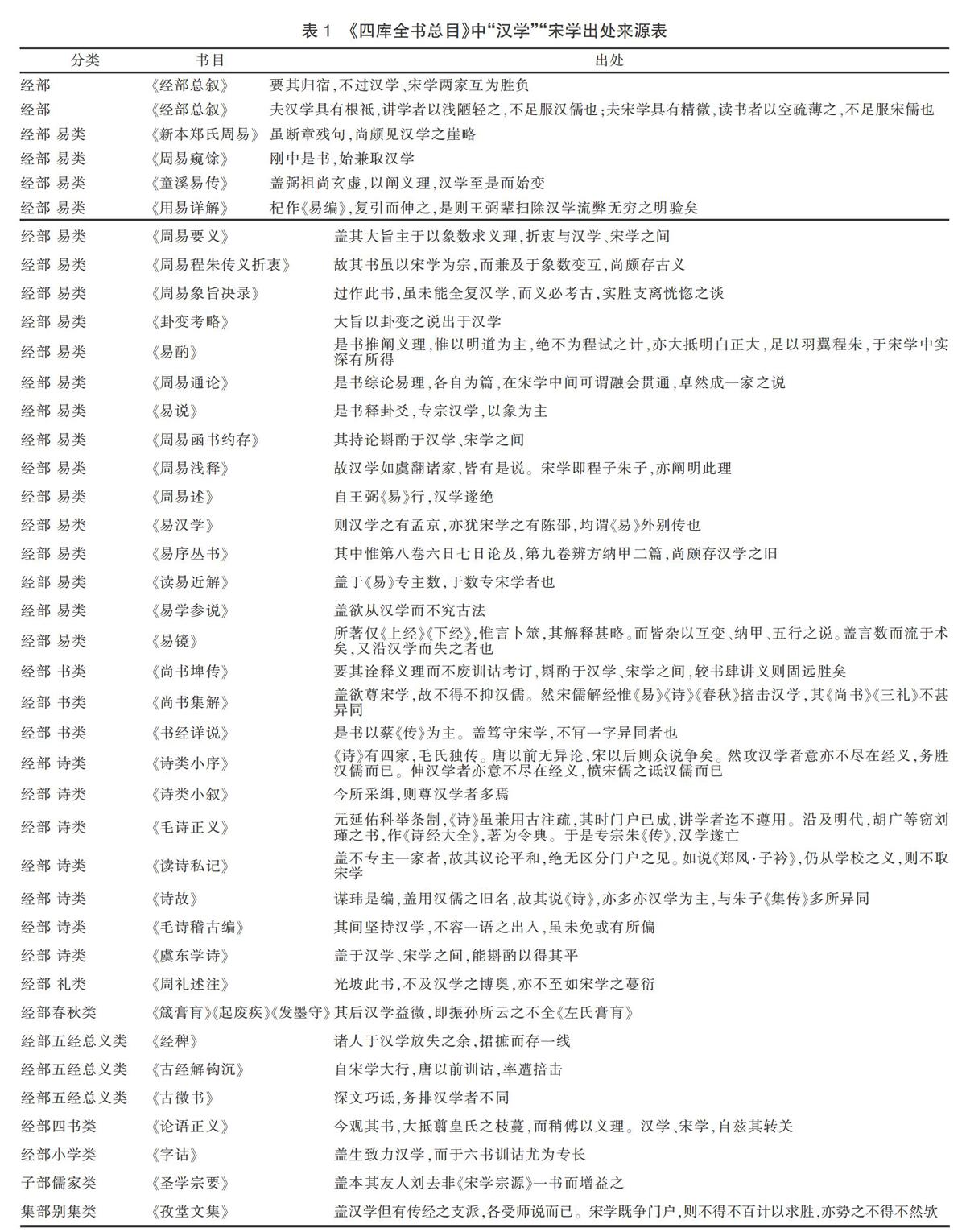

筆者在閱讀《總目》時,發現“經部”提要中,多次出現“漢學”“宋學”。如果只是出現幾次,可能純屬偶然,但經過全部查閱統計后,發現共有40處,這顯然反映撰者的學術傾向。而《總目》的編纂,也值得我們注意。因為這部卷帙繁多的提要,是由多名學者共同完成。乾隆三十八年開四庫館,曾下詔命令各地官員搜羅圖書,并破格征召學者入館,協助編校圖書,撰寫提要,而后交由總纂官與總裁官審閱,最終呈給皇帝過目。在某種程度上,《總目》是官方意識形態的展現。基于此,筆者將《總目》中所有“漢學”“宋學”找出,結合上下文來分析各自語境中的意義。經過統計后,發現共有40處,此處以表格的形式寫出。其中分為三列,首先是所在的分類,其次是出處所屬的書目,后面就是出處。

接下來分析“漢學”“宋學”之文義。這40處大致可分為經史子集四類,其中以經部為最,此處自然以經部為中心進行討論。其中經部提要可分為:總敘,易類,書類,詩類,禮類,春秋類,五經總義類,四書類,小學類。但限于篇幅,本文擇其重要部分予以解釋。

(一)總敘

《總目》是把四庫館臣撰寫的提要分類匯總,同時在每一類之前,分別寫有一篇序文,作為對這一類目的概述。而《經部總敘》即對經學作一個宏觀的敘述:

經稟圣裁,垂型萬世,刪定之旨,如日中天,無所容其贊述,所論次者,詁經之說而已。自漢京以后,垂二千年,儒者沿波,學凡六變。其初專門授受,遞稟師承,非惟訓詁相傳,莫敢異同,即篇章字句,亦恪守所聞,其學篤實謹嚴,及其弊也拘。王弼、王肅稍持異議,流風所扇,或信或疑,越孔、賈、啖趙以及北宋孫復、劉敞等,各自論說,不相統攝,及其弊也雜。洛、閩繼起,道學大昌,擺落漢唐,獨研義理,凡經師舊說,俱排斥以為不足信。其學務別是非,及其弊也悍。學脈旁分,攀緣日眾,驅除異己,務定一尊,自宋末以逮明初,其學見異不遷,及其弊也黨。主持太過,勢有所偏,材辨聰明,激而橫絕,自明正德嘉靖以后,其學各抒心得,及其弊也肆。空談臆斷,考證必疏,于是博雅之儒引古義以抵其隙,國初諸家,其學征實不誣,及其弊也瑣。①

首先指出“經稟圣裁”,是“無所容其贊述”的,即經書由圣人裁定,不容異議。因而這里議論批評對經書的詮釋,“詁經之說而已”。接著簡明扼要地梳理經學發展過程中的六次轉變:兩漢,魏晉隋唐,宋代,宋末明初,明中期,清初。對于每次轉變都有準確的把握,并能總結各自優缺點。在敘述學術轉變后,又寫道:“要其歸宿,不過漢學、宋學兩家互為勝負。”②即這六次變轉變,歸根到底是“漢學”與“宋學”之間的互相爭斗。那“漢學”與“宋學”應作何解釋?通常認為“漢學”是經學考據,“宋學”是宋明理學,但將這層含義代入文中,顯然有些不符。上述六次學術流變,從漢代就已經開始,而且“互為勝負”。漢代“專門授受”“篤實謹嚴”,可以說是“漢學”,那之后的“稍持異議”“各自論說,不相統攝”,與“漢學”學風不協調,由此是否可將其視為“宋學”?而且此處的變化僅僅在魏晉隋唐時期,若把“宋學”定義為宋明理學,就顯然捍格不通。同時還不能忽視的一點,就是這段文字的本身,是對經部提要作敘述,并非是子部儒家類提要。從《總目》的分類來看,經學考證屬于經部,而理學著作則屬于子部儒家類,經學與理學有著嚴格地分野。尤其是“宋學”字眼,幾乎在儒家類提要中找不到。僅有的一個還只是書名的一部分。由此可見,這里的“宋學”指的并非宋明理學。既然是在經學內部,又產生在宋代之前,可見,“宋學”既非理學,也不是所謂的宋儒之學,因此只能是義理解經之學。

正如前文所說“宋學”有“宋儒義理解經之學”的意義。實際上,義理解經之學并不僅限于宋代,也并非產生于宋代,它是一種與訓詁考證相對應的一種治經方法。如王水照曾說:“清人將‘宋學與‘漢學對舉,分指義理之學與考據之學,這是從治學方法上對宋明和漢唐儒學之特點進行比較總結的結果。”③早在魏晉時期,玄學盛行,時人好以玄理解釋經書,與漢人專注于訓詁文義大為不同。此即為是義理解經之法,顯然并不局限于宋代。而之所以名為“宋學”,是因宋代義理解經之方法極為盛行,以宋代作為代表,故命名為宋學。也正如“漢學”為何稱“漢學”,是因訓詁考證以漢代為最,如此而已。

(二)易類

這一類共有19條,幾乎占總數一半。在討論“漢學”“宋學“”的含義之前,須先了解易學中的基本史實。“《易》學史的流派至為繁雜,要以‘象數‘義理兩派為主。”④其中漢代《易》學偏于象數,而宋代《易》學多以義理為主。在所列舉的條目中,“漢學”出現15次,“宋學”出現8次。這些“漢學”字眼,大多指的是漢代《易》學,即前面所說漢學之初始含義。如《新本鄭氏周易》,是清代考據學家惠棟輯佚東漢儒學大師鄭玄對《周易》的注解,提要中說“雖斷章殘句,尚頗見漢學之崖略”⑤,意為惠氏搜羅鄭氏易注,使得后來學者可以對漢代《周易》之學有所了解。再如《周易象旨決錄》,提要寫道:“蓋初讀宋《易》,覺不合,乃去而為漢《易》。故其說以象為主。過作此書,雖未能全復漢學,而義必考古,實勝支離恍惚之談”⑥,是指作者讀漢代《易》學有所心得,專主于闡發漢《易》中的象數之學,只是他這部書并未完全恢復漢代《易》學而已。其他的“漢學”大致都是同樣的含義。

而“宋學”的具體含義,可從王弼《周易注》入手。漢儒講《易》,重視象數與卦爻,但這種情形在魏晉時期發生變化。因為王弼作為魏晉玄學的代表人物,尤其重視對《周易》中義理之闡發,一反漢代《易》學重視象數。如提要言,“弼全廢象數,又變本加厲耳。平心而論,闡明義理,使《易》不雜于術數者,弼與康伯深為有功。”①。因而,王弼注《周易》,是以老莊玄學對《周易》予以闡發,即所謂的義理解經,與漢代象數訓詁有著明顯的區別。故而,才有“蓋(王)弼祖尚玄虛,以闡義理,漢學至是而始變”②這樣的觀察。而當王弼開了義理解經的先河后,同類書籍便層出不窮,甚至唐代修撰《五經正義》時,竟舍鄭玄注而用王弼注,并為之疏解。這也產生“自唐人以王弼注定為《正義》,于是易學者專言名理”③的現象。宋代時,以義理解釋《周易》就更為普遍。如“宋初三先生”之一的胡瑗,著有《周易口義》,“則是書在宋時,固以義理說《易》之宗已”④。再如程頤《周易程氏傳》,更是“程子此傳則言理,一闡天道,一闡人事”⑤。與之相類似的評論很多。而且,將漢唐與宋元著作數量一對比,也能發現問題。如宋代之前,僅著錄《子夏易傳》《周易鄭康成注》《新本鄭氏周易》《陸氏易解》《周易注》《周易正義》以及《周易集解》《周易口訣義》等書,寥寥幾部而已,但從宋代開始,有關易學的書陡然增加,僅宋代就有53部,而且大多以義理為主。以上可以說明,“宋學”從魏晉就已經開始出現,在宋代時蔚然成風,自成一體,因而名為“宋學”。所以這《易》類中的“宋學”指義理解經之學。

雖然宋儒好以義理解釋經書,但在新的學術潮流中也有學者吸收已有之學術傳統。如《周易窺馀》,在義理的基礎上采納漢代象數,“剛中是書,始兼取漢學”⑥。《周易要義》與之相似,“蓋其大旨主于以象數求義理,折衷與漢學、宋學之間”⑦。大抵在易學中,漢學即是象數之學,宋學為義理之學。

(三)書類?詩類

《尚書》自產生以來,注解繁多。其中重要的有漢代偽孔《傳》,唐代《尚書正義》,宋蔡沈《書集傳》,清代《古文尚書疏證》與《尚書今古文注疏》。而《尚書》學中,“漢學”“宋學”的區分大致與《易》學相似。

宋以前的《尚書》著作只收入了《尚書正義》,它對偽孔《傳》作疏解,有著鮮明的學術特色,即“究名物訓詁賴之以考,亦何可輕也”⑧。顯然這是漢唐注疏的典型特征,重視文本的訓詁音義,探尋名物制度。而宋代《尚書》類書目逐漸增加,大體也呈現著傾向于闡發書中義理的趨勢。其中以宋代蔡沈的《書集傳》為代表,重視義理之闡發,后被列為元明時期科舉考試必讀書目。可以說,在某種程度上,它代表了整個宋代《尚書》之學。如《書經詳說》,“是書以蔡(沈)《(書集)傳》為主。蓋篤守宋學,不肎一字異同者也”⑨,這里的“宋學”,即是宋代《書》學。而《書》類的“漢學”與“宋學”,《總目》明確指出:“要其詮釋義理而不廢訓詁考訂,斟酌于漢學、宋學之間,較書肆講義則固遠勝矣。”如此,則顯然認為“漢學”重訓詁考證,“宋學”重詮釋義理

《詩經》也有著相同的情形。四庫館臣對此有著細致的觀察:

《詩》有四家,毛氏獨傳。唐以前無異論,宋以后則眾說爭矣。⑩

自北宋以前,說《詩》者無異學。歐(陽修)、蘇(轍)以后,別解漸生。11

宋代是經學歷史中重要的分水嶺。自漢至唐,學者篤守文字訓詁,無所異同。但在宋代,一方面是社會文化的發展,另一方面則是經學訓詁達到頂點,如錢穆先生所說,“茍非漢唐諸儒補緝注疏勤懇于前,則宋明理學何所憑借而產茁?……故宋學者,實依然沿續漢唐經學精神,特因時代之刺激而一變焉者也”12。即漢唐儒者對經學從事訓詁考證,“故訓明則古經明,古經明則理義明”,才使得宋代學者能夠闡發經書中的義理。這也是宋代義理解經之學風出現的重要原因。因此,自歐陽修開始,“而宋新義日增,舊說幾廢”①,逐漸懷疑漢唐諸儒篤信的《小序》,并重視《詩經》里的比興譬喻,尤以朱子《詩集傳》最為典型。尤其是《詩集傳》被列為科舉準則時,更有許多學者為之周旋辯護,“故有元一代,說《詩》者,無非朱《傳》之箋疏”②,儼然形成與漢代《詩》學相抗衡的體系,與“漢學”相區別。如提要中所說:

元延佑科舉條制,《詩》雖兼用古注疏,其時門戶已成,講學者迄不遵用。沿及明代,胡廣等竊劉瑾之書,作《詩經大全》,著為令典。于是專宗朱《傳》,漢學遂亡。③

他們顯然認為朱子《詩集傳》的出現以及后面一連串的結果,導致漢代《詩經》學的衰微。如此,以《詩集傳》為首的宋儒經解即是“宋學”。此外,提要中也指出,“蓋欲尊宋學,故不得不抑漢儒。然宋儒解經惟《易》《詩》《春秋》掊擊漢學,其《尚書》《三禮》不甚異同”④。其“尊宋學”,尤其強調“宋儒解經”,是指在經學解釋中常常與漢儒作對,這樣的“漢學”“宋學都是經學內部“訓詁”與“義理”的論爭,而非經學與理學的沖突。

(四)五經總義類

提要中我們常常能夠看到“考證之學”這個字眼。它往往并不與訓詁之學一起提及,但實際上它們兩者同屬于漢學。提要寫道:

自鄭玄淹貫六藝,參互鉤稽,旁及緯書,亦多采摭。言考證之學自是始。宋代諸儒,惟朱子窮究典籍。其余研求經義者,斷之以理,不甚觀書。故其時博學之徒,多從而探索舊文,網羅遺佚,舉古義以補其闕。于是漢儒考證之學,遂見于雜家筆記之內……諸人于漢學放失之余,捃摭而存一線。⑤

可知“考證之學”始于東漢末年,與所謂的“專門訓詁之學”不同。雖然宋代學者多以義理說經,但仍有部分學者從事考證,如洪邁《容齋隨筆》,王應麟的《困學紀聞》都是這一類。因此,才有“漢儒考證之學,遂見于雜家筆記之內”。同時,在宋代義理解經之學的沖擊下,漢代經學飽受攻擊,“自宋學大行,唐以前訓詁,率遭掊擊”⑥。而就在“漢學放失”情況下,即漢學衰微,因為有從事考證學者的存在,博覽群書,鉤稽古義,通過“捃摭”的工作,使得漢學“存一線”。這里就是把考證之學納入了漢學之中。

不僅如此,經部提要還多次將“考證之學”與“義理之學”相提并論。如“蓋義理之學與考證之學分途久矣”⑦,“蓋考證之學,宋儒不及漢儒。義理之學,漢儒亦不及宋儒”⑧,這些顯然視考證與義理相對立。在清代學術中,專門訓詁之學與考證之學的學術風格不盡相同,但同屬于漢學一派。吳派惠棟“綴次古義,鮮下己見”,專主于漢代經解,即是漢代訓詁之學。而同時皖派江永,則是“長于步算鐘律聲韻”⑨。他的得意弟子戴震,“其學長于考辨,立一義,初若創獲,及參互考之,確不可易”⑩。很顯然,吳皖兩派治學不同,但都被列入《國朝漢學師承記》中,被同樣的視為“漢學”。因此,“漢學”容納著“訓詁之學”與“考證之學”。

除了經部之外,有一處在子部儒家類,即“蓋本其友人劉去非《宋學宗源》一書而增益之”11,而這里“宋學”還是書名的一部分。集部一處,在《孜堂文集》提要里,“蓋漢學但有傳經之支派,各受師說而已。宋學既爭門戶,則不得不百計以求勝,亦勢之不得不然歟。”①這個地方的“宋學”,聯系上下文可知,泛指宋代學術。所以,“漢學”“宋學”一詞大多見于經部,所謂的“漢宋之爭”是在經學之中展開。如此,則說明“宋學”并非是宋明理學。在提要中,宋明理學往往被稱為“道學”“心學”“理學”以及“講學”。所以,可以肯定的一點,《總目》里的“宋學”指“義理解經之學”。

三、從《總目》編纂來看“漢宋之爭”

在分析《總目》中所提到的“漢學”與“宋學”后,就需要進一步探尋提及“漢學”“宋學”的背后作撰寫者是誰。關于《四庫提要》的撰寫,歷來有兩種說法,一是認為館臣之集體撰寫,另一個則認為是總纂官紀曉嵐“一人之私見”。根據司馬朝軍的研究可知,整個《總目》的編纂分為四個階段:分纂官起草提要的分纂稿,而后交由總纂官來修飾潤色,總裁官再予以裁正,最終由清高宗欽定。大致上《四庫提要》在這四個階段中逐步完成。②既然明白提要的撰寫過程,就比較容易去尋找提要的撰寫者。對于經史子集各種提要的撰寫,學界一般認可以《越縵堂讀書記》中的記載:

《四庫總目》雖經紀文達、陸耳山總其成,然經部屬之戴震,史部屬之邵南江,子部屬之周書昌,皆各集其所長。③

根據李氏的記載,經史子集四部各有學者主持撰寫,然后交由總纂官予以修飾增補。單從字面上來說,經部提要大部分由著名考據學者戴震所撰。但經過司馬朝軍的考證,認為這種說法沒有依據。戴氏入館后,從《永樂大典》中輯佚群書,尤其致力于《水經注》與其他算學書籍。并且以戴氏當時在四庫館中的官職與地位而言,實在不太可能獨自負責整個經部提要的撰寫。④而后,司馬朝軍又通過閱讀現存下來的《四庫提要分纂稿》,得出一個結論:經部中《易》類提要以紀曉嵐出力最多,《書》類提要主要由程晉芳撰寫,《詩》類提要有一部分為余集所撰。《三禮》類提要則為任大椿撰寫。⑤至于史部,子部以及集部則是成書于眾手,由分纂官各自撰寫,無法詳考其著者。問題不止于此。因為前以提到,分纂官撰寫之后交與總纂官,而后分纂稿被總纂官依據皇帝以及總裁官所制定的標準來進行修潤,因此寫入《總目》時并非本來的面目。還要補充的是,總纂官有兩名,一名是耳熟能詳的紀曉嵐,另一位則是陸錫熊。幾乎所有的分纂稿都要經由他們兩人過目,然后筆刪修改。這里可以參看以及司馬朝軍的《四庫全書總目編纂考》,其中辨析甚明。

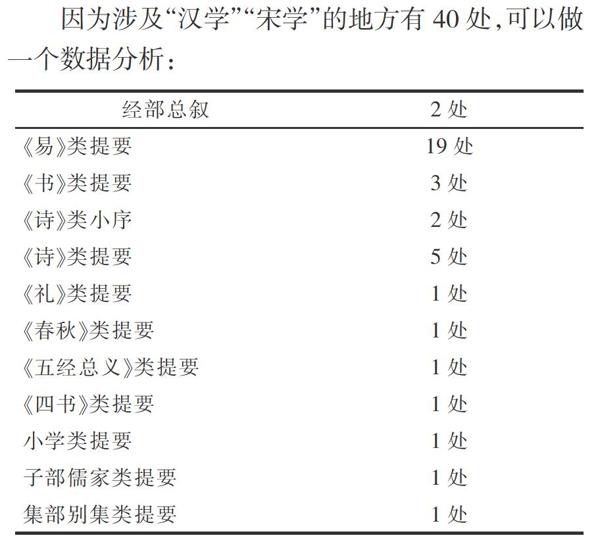

因為涉及“漢學”“宋學”的地方有40處,可以做一個數據分析:

由上表可知,涉及“漢學”“宋學”的提要,大多集中在《易》類與《詩》類,《書》類次之,總敘與小序再次之,其他類各一個。而《易》類主要由紀曉嵐負責,此處可用本人的話為證:

余校定秘書二十余年,所見經解,惟《易》最多,亦惟《易》最濫。⑥

紀氏素來以學問淵博為人所知,但實際上,他也有自己的專精之處。而專精之處即是《易》學。《漢學師承記》記載:“公于書無所不通,尤深漢《易》,力辟圖書之謬。”⑦雖然翁方綱也曾撰寫過部分《易》類提要,但寫好后還要提交給紀氏并由其修改。所以如今《易》類提要,大多并非是翁氏原貌。這也導致整個《易》類的提要呈現著批判宋代《易》學,尤其是宋代圖書之學的態度,這顯然與紀氏有著很大的關系。

《書》類提要的問題在于是誰撰寫。司馬朝軍根據程氏對《尚書》的觀點與《總目》相同,因而提出《書》類提要可能多出于程氏之手。①程氏所寫的提要目前僅存一篇,為《南夷書提要》。且程氏現存的書目序跋大多與《尚書》無關。因此這個觀點無從論證,但可以知道的一點是,《書》類提要也必然由總纂官予以修飾筆刪,在很大程度上就帶上了個人色彩。由此,也可推測,提及“漢學”“宋學”的三個《書》類提要出自總纂官的筆下。

《詩》類提要則是一部分由余集撰寫,而原始的分纂稿目前僅存七篇,收入余氏《秋室學古錄》中。分別為《毛詩指說》《毛詩本義》《毛詩名物解》《毛詩講義》《詩傳遺說》《詩纉緒》與《詩說》撰寫提要。而《詩》類提及“漢學”“宋學”的提要是《毛詩正義》

《讀詩私記》《詩故》《毛詩稽古編》《虞東學詩》,兩相對照,也與余氏無關。這也極有可能出自總纂官之手。至于其他各類零星與“漢學”“宋學”有關的提要,其著者幾乎無法考證,但都可以肯定的是:都經過總纂官的刪改。

至于頻繁出現“漢學”“宋學”的經部總敘與《詩》小序,值得我們注意。它的著者,即是總纂官紀曉嵐。紀氏寫道:“余向纂《四庫全書》,作經部詩類小序。”②

此處直截了當說明了紀氏撰有《詩類小序》。實則整個經部總敘以及其他小序也是由紀氏撰寫,因為他對于整個經部有著深刻而宏通的認識:“凡《易》之象數義理,《書》之今文古文,《春秋》之主傳廢傳,《禮》之王鄭異同,皆別白而定于一尊,以諸雜說為之輔。”③綜上可知,《易》類與總敘小序反映紀氏的學術觀點,而其他提要則是所有總纂官的觀點。

《總目》雖然反映了總纂官對于“漢學”“宋學”的看法,但是,整個《四庫全書》以及《總目》的編纂,根本上圍繞著乾隆皇帝的旨意進行書寫。《總目》對于“漢學”“宋學”的把握以及對“漢學”“宋學”予以評價,這些都是基于皇帝的看法。如此,當我們了解了《總目》中“漢學”“宋學”的意義,自然也可知官方對于“漢宋之爭”的解釋。而這層意思,正如梁啟超先生的敘述:

《四庫提要》這部書,卻是以公的形式表現時代思潮,為向來著述未曾有。當時四庫館中所網羅的學者三百多人,都是各門學問的專家。露骨的說,四庫館就是漢學家的大本營,《四庫提要》就是漢學思想的結晶體。④

之前已經說到《總目》的“漢學”與“宋學”是訓詁考據與義理解經的對立,是儒學中經學內部的矛盾,與宋明理學無關。而提要又是“漢學的思想結晶”,也是皇帝旨意之體現,所以至少在國家層面上,“漢宋之爭”并非是我們現在理解的內涵。

同時,清代乾嘉時期,許多漢學家并不反對宋明理學,而是以它作為一種修身的方法。如清代著名的校勘學家顧千里曾說:“漢學者,正心誠意而讀書者是也;宋學者,正心誠意而往往不讀書者是也;俗學者,不正心誠意而尚讀書者是也。”⑤這就很值得我們思考,所謂的漢學家,也如理學家一般,把宋明理學作為自己的修身模式。同樣,清初的黃宗羲,即是一位經學家也是理學家。據《漢學師承記》載,他“教學者說經則宗漢儒,立身則宗宋學。”⑥這個“立身宗宋學”,很顯然是說在修身養性上宗主宋明理學。但是這并不妨礙他“治經宗漢儒”,因為“學”與“行”已經分離,各不相屬。同樣的例子還有惠士奇自題其紅豆山房的楹聯,寫著“六經尊服鄭,百行法程朱”⑦,也是相同的思路。研治經書源于漢儒,而修身養性宗主宋儒。顯然他們并不認同宋儒以義理解經的治學方法,但對于宋儒理學修身則深表贊同。正如前文所引,“夫能察天理人欲之分,嚴義利公私之介,專務于存誠、主敬、致知、力行,孜孜然以圣人為必可學而至者,此誠宋儒之不可及者也;若夫解經之是非離合,則宋儒之末節也。”①可見,理學是一種宋學,義理解經是另一種宋學,但是真正的“漢宋之爭”,是訓詁考證與義理解經的論爭。這樣,真正的“漢宋之爭”,在對《四庫全書總目》的分析后清晰明了,從而還原它本來的情形。

參考文獻:

[1]惠棟.松崖文鈔,叢書集成續編本[M].上海:上海書店,2014.

[2]紀昀.紀曉嵐文集[M].河北:河北教育出版社,1991.

[3]程廷祚.青溪集[M].合肥:黃山書社,2004.

[4]永瑢.四庫全書總目[M].北京:中華書局,1964.

[5]凌廷堪.校禮堂文集[M].北京:中華書局,2006.

[6]顧千里.思適齋集,續修四庫全書[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[7]江藩.國朝漢學師承記[M].北京:中華書局,2011年.

[8]方東樹.漢學商兌,漢學師承記(外二種)[M].北京:三聯書店,1998.

[9]章太炎.中國近三百年學術史論[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[10]梁啟超.中國近三百年學術史[M].北京:東方出版社,2004.

[11]錢穆.中國近三百年學術史,錢穆先生全集[M].臺北:聯經出版社.

[12]周予同.中國經學史講義[M].上海:上海人民出版社,2012.

[13]黃壽祺,張善文.周易譯注[M].上海:上海古籍出版社,2016.

[14]余英時.論戴震與章學誠[M].北京:三聯書店,2005.

[15]王汎森.權力的毛細管作用[M].北京:北京大學出版社,2017.

[16]司馬朝軍.《四庫全書總目》編纂考[M].武漢:武漢大學出版社,2005.

[17]張循.道術將為天下裂[M].桂林:廣西師范大學出版社,2017.

責任編輯:楊偉民