網絡虛擬化環境下應用型本科網絡工程專業人才培養模式的研究

陸苗霞

摘 ? 要:為了更好地適應新的社會需求發展變化,將應用型人才要求的實際工程技能訓練與本科教育規格要求的學科理論深度及知識體系的有機融合方面應體現出“理實結合”的培養理念,在網絡虛擬化環境的背景下,將專業人才培養與新技術人才需求對接及專業課程知識體系與新技術崗位群技能對接,構建“通識教育模塊”+“學科基礎模塊”+“專業模塊”課程體系,構建協同創新的校企互動與科教融合內涵建設的培養模式。實踐表明,該模式具有一定的推廣價值,專業建設達到預期目標,初步形成了“網絡基礎能力扎實,應用開發能力突出”的人才培養特色。

關鍵詞:軟件定義網絡;人才培養;校企合作

隨著網絡通信技術和計算機技術的快速發展,軟件定義網絡(Software Defined Network,SDN)、云計算、大數據、5G、人工智能等技術滲透到未來社會的各個領域,已經成為當前信息技術產業發展和應用創新的熱點。這種以新技術、新業態、新模式、新產業為代表的新經濟的蓬勃發展,對國家網絡技術性人才與技能型人才的培養提出了更高要求,迫切需要加快教育改革,深化創新實踐。

據國家信息產業部預測,今后五年,我國從事網絡建設、網絡應用和網絡服務的新型網絡人才需求將達到60~100萬人,而現有符合新型網絡人才要求的人才還不足20萬。相關技術人才缺乏的根本原因除了總量供應不足之外,還在于目前供應的人才中合格人才的缺乏,即具有較高實踐技能、能迅速適應用人企業需求的合格工程師嚴重不足。教育部發布的《教育部高等教育司關于開展“新工科”研究與實踐的通知》中指出“新工科”的專業設置將以互聯網和工業智能為核心,再融入其他相近理工學科,如人工智能、智能制造、機器人、云計算等,也包括傳統工科專業的升級改造,就是希望高校可以多培育SDN、云計算、大數據、5G和人工智能方面的人才,以彌補企業對人才的渴求,通過企業與高校之間的合作搭建一條培養相關技術人才的通道。因此,相關技術人才的培養教學將會成為學校創新性人才培養道路的重點。

1 ? ?網絡虛擬化對網絡工程專業人才提出新的要求

網絡虛擬化的核心特點是抽象出網絡操作系統平臺,屏蔽底層網絡設備物理細節差異,并向上層提供統一的管理和編程接口,以網絡操作系統平臺為基礎開發出應用程序,通過軟件來定義網絡拓撲、資源分配、處理機制等。

1.1 ?專業人才培養與新技術人才需求對接

習近平總書記在十九大會議報告中指出,世界經濟加速向以網絡信息技術產業為重要內容的經濟活動轉變,因此要把握這一歷史契機,以信息化培育新動能,用新動能推動新發展。在網絡虛擬化技術的大環境下,計算機網絡技術必須適應新的形勢,與企業深度合作,在雙方對接與調研過程中,共同制定專業人才培養目標:培養德、智、體、美全面發展,具有良好的科學素養,能系統地掌握網絡工程專業的基本理論和應用技術,且能在相關行業從事網絡工程方面的理論及應用研究、技術開發、經營管理和維護工作的高級應用型人才[1]。

本專業既有區別于普通本科教育培養的網絡協議研究與創新人員,又有不同于高職類學校培養的網絡操作員、網絡維護員,主要培養面向大中型企業、公司、學校、行政事業單位,具備計算機網絡工程設計能力、網絡系統集成能力、網絡管理和安全審計能力、網絡應用及開發能力,能夠從事計算機網絡、通信及相關領域的設計、開發和管理工作,專業基礎扎實、基本技能熟練、實踐能力較強、富有創新精神的高級應用型人才。

1.2 ?專業課程知識體系與新技術崗位群技能對接

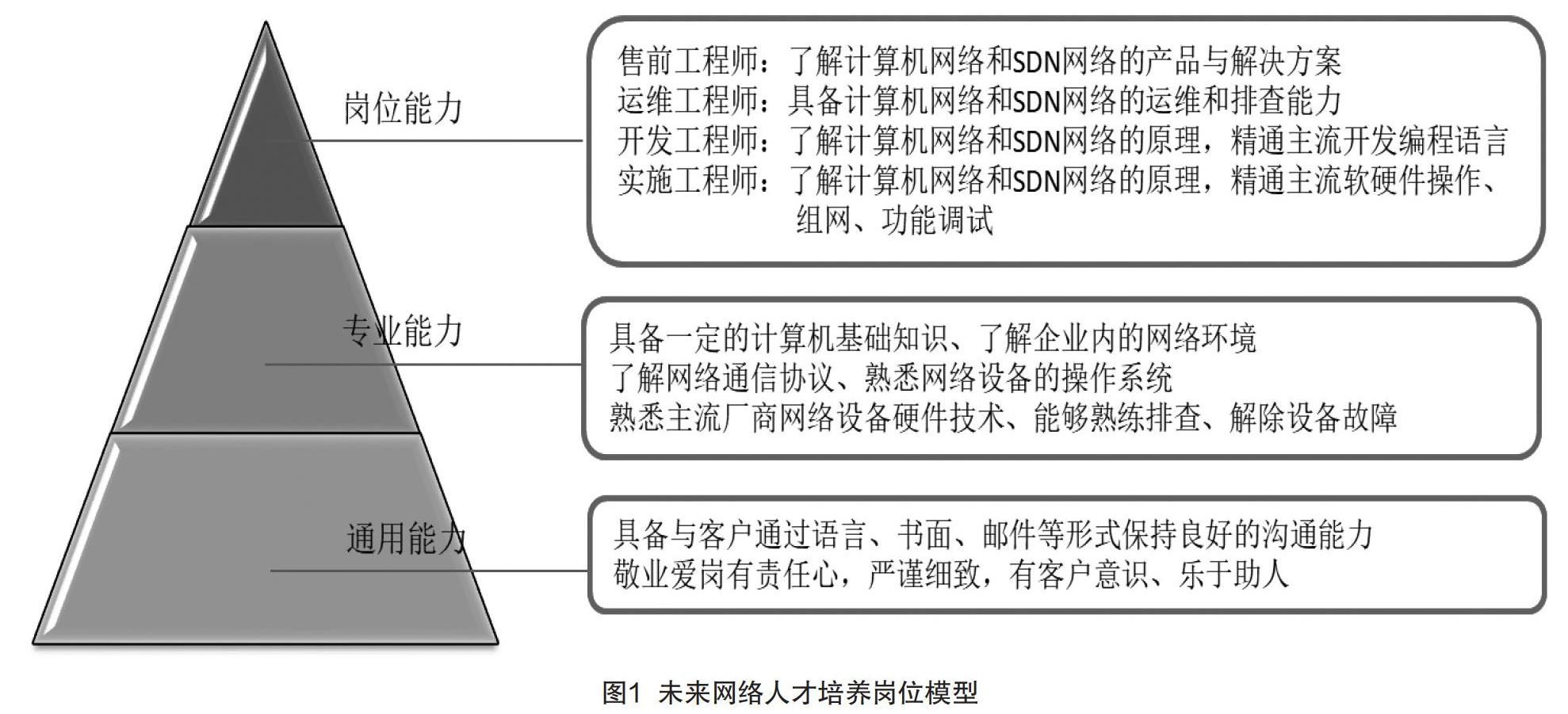

以SDN技術行業的工程師崗位能力模型為參照,生成的設計標準和評價標準,本模型和標準來自于江蘇省未來網絡創新研究院對SDN技術典型工程師崗位的工作任務分析和能力推導。

崗位能力模型歸類后所得的能力模型為3層金字塔,如圖1所示。

人才培養質量是專業建設水平的根本體現,本課題組與企業系統論證,圍繞“網絡系統規劃與集成”這一應用型人才培養的基本方向和定位,著眼未來幾年專業發展趨勢,立足學生全面素質的提升,在緊緊抓住教育教學基本環節的基礎上,構建了面向全期的“一個主體、兩個分支”的培養過程體系。

“一個主體”是指涵蓋學生從入學到畢業全期的培養過程體系;“兩個分支”,即縱向上的全期創業教育體系和橫向上的第一、二課堂緊密結合的融合培養體系[2]。

“全期培養過程體系”立足校內校外資源條件平臺,貫穿學生從入學到畢業的全過程,將每一階段的培養目標集中指向人才培養的總體目標,將每一個教育教學活動都賦予培養功能,使整個培養過程內部各環節上關聯清晰、指向明確,實現了培養過程中的目標牽引、多元融合、層層遞進、整體發展。

“全期創業教育體系”將入學專業教育作為創業教育的第一堂課,將專業社團活動和社會實踐、企業實習作為教育的實踐課堂;從2017級開始,在第3學期開設“創業學概論”,第4學期開設“創業案例學”;在暑期實習和畢業實習中,不僅指導學生通過實踐提高應用技能,還指導學生考察企業的發展歷程和經營模式;在學年論文、畢業實習報告中,要求學生同時撰寫自己創新創業的認知和計劃。運用校企合作平臺,南京審計大學金審學院還聘請了5位企業負責人為創業導師。由此,將創業教育安排在學生在校的全過程[3]。

“第一、第二課堂融合培養體系”是將學生課內外活動都置于人才培養的同一目標下。教師既負責課內教學,也擔任學生課外活動的導師工作;社團活動以專業社團為主,將課外所學知識技能用在課外活動和社會實踐中;暑期社會實踐結合專業、行業開展,成為實踐教學的補充;同時,開展專題化的時事政治學習及文明禮儀、法制法規教育,開設“新技術新應用綜述”系列講座,彌補課內教學在全面培養上的不足。以課內教學支撐學生課外活動的知識技能所需,以課外的教育與活動彌補課內教育的局限、增強全面素質教育的效能,兩相結合推動學生的全面發展。

[5]鄭榮奕.基于利益共同體的高職院校校企合作機制[J].教育與職業,2017(8):30-34.

Abstract:In order to better adapt to the development and change of the new social needs, the training concept of “combination of theory and practice” should be reflected in the organic integration of the practical engineering skills training required by the application-oriented talents and the discipline theoretical depth and knowledge system required by the undergraduate education specifications. Under the background of the network virtualization environment, from the professional talents training and the needs of new technical talents docking and professional courses. The knowledge system of Cheng is connected with the skills of new technology post group, the curriculum system of “general education module”+“discipline basic module”+“professional module” is constructed, and the training model of collaborative innovation of school enterprise interaction and the connotation construction of science and education integration is constructed. The practice shows that the model has a certain promotion value. The construction of this major has achieved the expected goal, and initially formed the talent cultivation characteristics of “solid network basic ability, outstanding application and development ability”.

Key words:software defined network; talent training; school-enterprise cooperation