城市記憶在城市發展過程中的作用研究

施秋璐 柴洋波

摘 要:本文通過對城市記憶進行深入研究,并提出構建城市記憶系統,把對城市記憶的理論認識上升到實踐層面,認為在城市建設發展過程中需始終關注整體空間的設計以及城市特色的塑造。基于多學科領域關于城市記憶的研究成果來進一步定義城市記憶;追溯和分析城市記憶的發展脈絡,進而提出相應的城市記憶的塑造方法,即構建城市記憶系統;根據城市記憶對構建城市特色、更新改造歷史街區的意義來探討城市記憶研究對我國現階段城市建設發展的啟示與作用。研究表明,在城市的發展過程中,城市記憶有利于城市整體空間的設計,增強可操作性和實踐性,提高空間環境品質,可以創造一種最佳的方式來延續和傳承歷史文脈,塑造城市特色,推動城市更好的發展。

關鍵詞:城市記憶;城市記憶系統;城市特色;城市建設

中圖分類號:TU984.2 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2020)12-000-04

1 城市記憶的概念及特征

1.1 城市記憶的概念

大多數人對生活環境產生的感知是通過人與周圍環境日積月累的相處而逐漸形成的,它會和人的情感融為一體并印刻在人的記憶里。城市記憶就是人對環境的一種知覺體驗,每個人對城市環境有不同的情感認知和價值判斷;城市記憶也可指一個復雜的動態系統,體現了城市記憶載體與人在歷史長河中不斷發展變化的關系。總的來說,城市的空間以及人文歷史環境對人來說不具備意義,也就沒有記憶的必要了[1],城市記憶與人在這一過程中是相互作用、共同發展的。

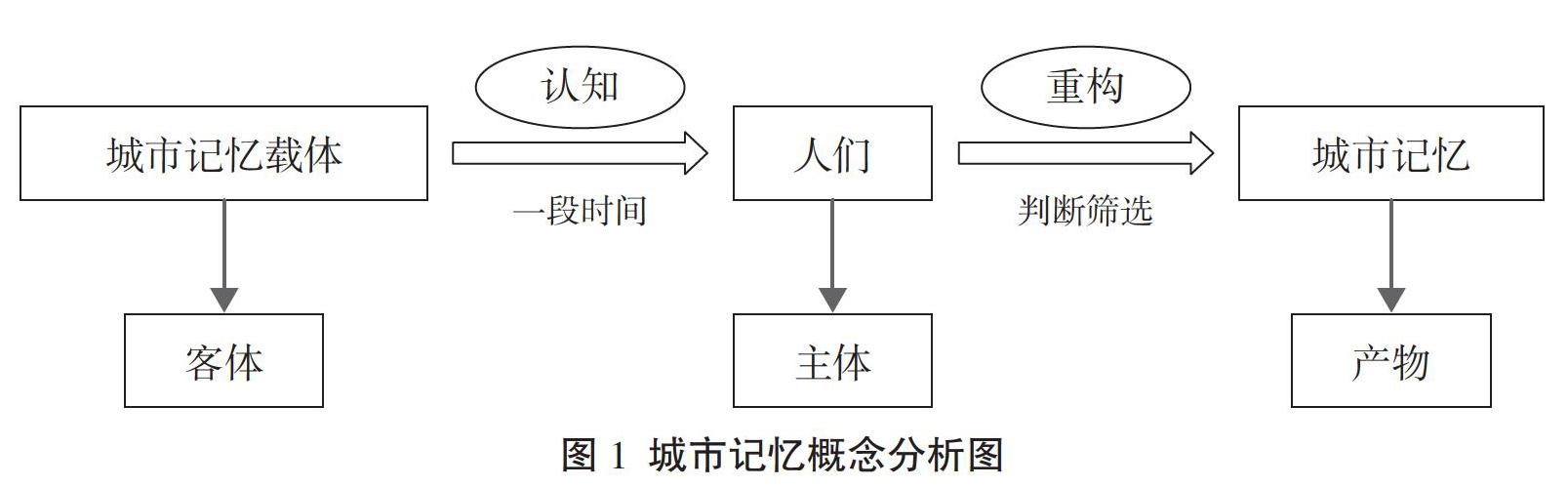

由此來看,可以認為城市記憶是由主體和客體兩部分組成的,主體即城市中活動的個體,城市記憶的產生離不開主體的感知和評判,沒有了人類,城市也就沒有了記憶與生命力;客體也是必不可少的,它既包括有形記憶實體,又包括無形文化遺產,缺少了客體,人們就無法通過對某一事物的識別而形成屬于自己的記憶,城市記憶也將變得空洞無趣。因此,城市記憶是通過人與記憶載體相互作用產生的,這一產生過程需要主體對載體有一段時間的認知,再經過社會集體對此的判斷與重構,循序漸進地在整個社會體系中建構起來,形成一個集體都認同的城市記憶(見圖1)。

1.2 城市記憶的特征

城市的發展和世間萬物一樣,是循序漸進、逐漸發展積累而成的。這一發展過程使城市漸漸形成了屬于自己的特色記憶,也就使不同的城市記憶具有了差異性和連續性。

各個城市不同的自然地理環境和人文特征決定了不同的城市形象和氣質。例如,“冰城”“山城”“水鄉”等城市名稱都是由于自然條件的獨特差異,人們對其產生了特有的記憶而形成的地區稱呼。此外,不同的人文環境造就了個性特征、風俗信仰、語言文字等的差異,如北方人性格大多粗獷豪邁,南方人則溫婉碧玉;北京是四合院文化,黃山是徽派文化,廣州是嶺南文化。一座城市地域文化特征的形成是需要很長一段時間來沉淀的,隨著時間的推移,城市居民也將對當地漸漸產生認同感和歸屬感,擁有屬于自己的城市記憶。任何事物都有完整的生長過程,城市記憶亦是如此,其發展過程是連貫的,循序漸進、逐漸積累而成的,更是富有感情的。例如,由“法國梧桐”形成的街道景觀正逐漸在南京蔓延開來,如今大部分南京老城區的重要道路隨處可見一排排梧桐樹,成了一道極具南京特色的綠色風景線;除了日常生活外,南京“法國梧桐”更是見證了民國定都、南京大屠殺、新中國成立等波湖壯闊的南京城市變遷,與國家歷史命運息息相關[2]。城市記憶的獨特性和連續性要求我們應該將其延續下去,才能更好地發揮城市記憶在城市發展過程中的作用。

2 構建城市記憶系統

通過分析城市記憶的概念和特征可知,城市記憶具有連續性,且仍在不斷發展演變,所以并不存在靜態孤立的城市記憶,其內部彼此之間都是密切聯系的。在城市發展過程中,不應該只關注到某一時期、某一地區的城市記憶,還應該考慮其連續性和系統性,從縱向的時間范圍內以及整體的空間環境中找到一種更全面的發展方式,即構建城市記憶系統。

城市記憶系統的建構主要包括城市記憶的儲存、組織及再現。城市記憶的儲存是指對城市記憶整體及其各組成元素進行保存和收集。城市的發展是一個連續的過程,我們需要將這些片斷的或者斷節的城市記憶串聯組織起來,成為一個完整的城市記憶,這樣才可以有更加全面的認識。我們可以通過強化環境線索和拼合疊加的方法再現城市記憶,加強城市記憶在人們心中的印象[1]。如將城市的歷史文化遺產和其周邊環境當作一個整體,意識到在城市的發展過程中周圍環境在縱向時間上的動態作用和環境意義。城市記憶系統的建構正是從歷史發展演變著手,從整體上對城市環境進行把握,將城市歷史發展過程中形成的記憶關鍵點當作重要的組成部分,相互聯系形成一個記憶整體[3]。所以,我們要做的是將歷史環境與當代生活充分融合,用系統性的思維方式來打造空間場所,實現歷史文化的延續性,這是一種有效且持續的保護方式。

3 城市記憶對中國當代城市建設發展的啟示

3.1 城市記憶對城市特色建構的啟示

城市特色是指在一定的時代背景下,城市以當時所能達到的文明手段,通過利用和改造自然從而創造的有別于其他城市的物質和精神成果的外在表現形式[4]。城市記憶載體中構建城市特色的重要元素有景觀格局、街巷肌理等,通過對這些要素進行保護,可以使人們體驗到城市的特色風貌和歷史文化底蘊。但對于城市記憶的保護和歷史文化的傳承,不能只是對城市肌理、街巷格局及其原始的歷史形象進行照搬和復制,我們需要深度把握城市中的優秀傳統文化和地域特色。如龍舒時代廣場城市設計,舒城是中國第一個形成和發揚龍文化的城市,有著漫長的龍文化發展歷程,因此此次設計選擇以“龍”這一舒城獨特的城市記憶為主題,將地域文化特色融于城市現代商業建設中[5]。在設計廣場空間形態中,從當地特色的陜西傳統建筑中提取具有標志性的建筑符號,首先對這些符號進行抽象處理或簡化變形,然后將這些變形的特色符號形態通過藝術性的處理與現代的建筑物進行組合,并對這些建筑符號進行母題的重復等,這一系列的做法有力地塑造了城市特色,凸顯了其獨一無二的城市形象。

城市記憶也可以是寶貴的精神財富,如和睦的鄰里關系、和諧的街道生活、特定的生活習慣等等。城市記憶的載體是城市空間環境,載體需要主體的記憶才能產生城市記憶,那么記憶的主體無疑就是城市中的個體了,主體和載體是相互作用的。想要保護城市記憶,首先要保護城市記憶的物質載體,因為空間的形態和功能影響著人的感受體驗,城市歷史文化則影響人對空間意義的解讀[2],記憶載體及載體所蘊含的意義都對主體起著極大的影響,因此保護城市記憶應該發掘隱藏在其空間環境背后的城市精神與內涵,透徹理解文化價值,才會有自覺的保護與傳承的行動。如“法國梧桐”作為南京的行道樹伴隨南京市民多年,并與他們的生活息息相關。對于由“法國梧桐”構成的獨特街道景觀,當地居民都對此表達了欣賞和喜愛,并自發保護這一南京獨特的“城市記憶”。再如合肥的環城公園經過不斷的修復完善,已經成為一道獨特的風景線,成千上萬的居民在此休息鍛煉,且總是驕傲地對外宣稱它猶如一條美麗的翡翠項鏈鑲嵌在合肥的老城區。這種對城市特色的認同與傳承,可以更好地保護城市記憶,并使其不斷延續下去。城市記憶又能反過來塑造城市特色,兩者是相輔相成、共同作用的。

3.2 城市記憶對傳統街區更新改造的啟示

城市記憶載體是形成城市記憶必不可少的關鍵因素,歷史文化街區、古建筑等都可以成為城市記憶的載體。但現代化建設背景下的大手筆城市規劃使原有空間形態發生了改變,尤其是那些具有文化底蘊和特色的歷史街區遭到毀壞,千篇一律的現代化街區不斷涌現,千城一面現象嚴重。城市記憶的缺失造成了社會巨大的損失,人們逐漸認識到城市記憶的重要性,守護城市記憶已刻不容緩[6]。

以黃山屯溪老街改造為例,通過重塑空間環境的方法將那些融入了當地居民情感和傳承意義的空間場所進行保護和深化,在不破壞當地歷史環境意義的基礎上,把原有的歷史文化恰當地融入人們的生活中,將城市中的徽派舊建筑作為城市記憶的關鍵元素,打造成具有歷史文化底蘊的特色休閑場所,這樣的改造方式為該街區贏得了本地市民與外地游客的關注與認同。同時,傳統文化環境的打造可以通過引入商業活動來帶動地區人氣,增加人們對該地區的關注,如蕪湖鳳凰美食街將老字號店鋪與現代化商鋪相結合,在展現地方特色的同時提升服務功能。此外,將相對封閉的生活環境變成了憩息共享的公共場所,通過開展活動、舉辦慶典或者賦予該場所其他功能,加強人與人之間的交流,并拉近人與人之間的距離。

因此,城市記憶啟示我們將傳統街區當作一種資源來看待,確立歷史文化保護與發展的整體觀念,在保護與發展中取得平衡[6]。首先,重新構造城市空間,需要對城市歷史的關鍵要素有精確恰當的把握,它們有極高的歷史文化價值和較高的辨識度,更容易獲得居民的認同感,把這些特色載體用來構建傳統街區,可以充分發揮城市記憶的作用。其次,城市記憶可以通過儀式表演和節日活動的開展來加以傳承與延續,將商業活動與歷史空間結合起來,把城市記憶變成一種資本參與到歷史街區的開發利用中去。這樣的改造方式可以提高街區的商業價值,為當地帶來可觀的收益和較大的人流量,也可以使城市記憶與周圍環境融為一體。傳統街區在進行城市設計時不僅需要對立面設計進行控制,還需要有一定的創造性,如建筑的更新、新建筑的設計思想要多樣化,突破傳統的束縛,從類型上、空間上深入把握傳統建筑的精髓。

4 結語

城市在漫長的歷史過程中會形成獨有的城市記憶,人作為記憶主體對所處的城市環境寄托了美好的希望與理想,城市需要挖掘歷史文化價值來增強整體文化底蘊,才能滿足現代人的社會生活需要和對美好生活的向往。如果我們丟失了悠久的傳統文化,城市就不會絢麗多彩,熠熠生輝。本文深刻闡述了城市記憶的內涵、特征,并對城市記憶系統進行了初步探討,從中得出城市記憶在塑造城市特色和傳統街區更新改造中發揮著重要的指導意義,并能增強城市設計中城市特色塑造的實踐性和可操作性。因此,對城市記憶的保護和傳承有助于城市空間特色的塑造、歷史文化的延續,它在城市建設發展過程中起著舉足輕重的作用,對我國當代城市建設有著重要的啟示。

參考文獻:

[1] 于波.城市記憶研究[D].華中科技大學,2004.

[2] 宋少華.南京“法國梧桐”與城市記憶研究[D].南京農業大學,2012.

[3] 馬美麗.“城市記憶工程”初探[D].山東大學,2008.

[4] 王承慧,孫世界,陽建強.城市總體特色格局建構方法——以南京浦口中心城區概念性城市設計為例[J].規劃師,2011,27(04):39-43+51.

[5] 文彤,張茜.城市空間重塑與城市記憶感知——以佛山嶺南天地為例[J].城市問題,2016(9):42-47.

[6] 涂欣.城市記憶及其在城市設計中的應用研究[D].蘇州科技學院,2005.

作者簡介:施秋璐(1996—),女,江蘇蘇州人,南京林業大學風景園林學院城鄉規劃學碩士研究生,從事城市記憶研究。