調肝解毒法治療輕中度抑郁患者的療效觀察

蘆曄 王娜 許建成

摘要:目的:觀察調肝解毒法對輕中度抑郁患者(濁毒內蘊證)的療效。方法:以診斷為輕中度抑郁癥并符合中醫濁毒內蘊證的患者40例,治療組20例,對照組20例。治療組服用調肝解毒方藥,對照組服用百憂解,通過HAMD評分及中醫癥狀評分評價療效。結果:1.HAMD評分可見中藥組及西藥組治療后評分均明顯減少,中藥組與西藥組無差異。2.中醫癥狀評分可見治療后中藥組及西藥組評分均明顯減少,中藥組與西藥組比較無差異。中藥組在改善中醫癥狀方面總有效率為90.5%,優于西藥組。結論:1.調肝解毒法治療抑郁癥的療效與西藥氟西汀相當。2.調肝解毒法對郁證的中醫癥狀改善作用與氟西汀相當,但不良反應少。

關鍵詞:調肝解毒法;抑郁;濁毒

基金項目:河北省中醫藥管理局科研計劃項目(No.2018060)

抑郁癥是一種常見的精神障礙類疾病,臨床表現較為復雜,多以持續的情志抑郁,低落,精力不足,并伴有焦慮、幻聽、胸悶不舒,或喜怒無常等癥狀[1]。抑郁癥的病因及發病機制十分復雜,尚未有統一定論[2]。但公認與患者心理因素及生活環境有著密切的聯系。

抑郁癥西藥治療可有效的改善患者的抑郁焦慮癥狀,防止復發,但是藥物存在一定的不良反應,并且患者依從性較差,所以目前還有較多患者并未得到有效的治療。經過多年的臨床實踐和基礎研究,我們發現“濁毒”是許多慢性、反復發作疾病的主要病因之一,認為濁毒相干為害貫穿于抑郁癥發展的全過程,抑郁障礙的發生是由于情志不遂,肝氣不疏,脾失健運,心神失養從而產生的氣滯,血瘀,痰濕等產物膠結一起而生濁,濁郁日久化熱則生毒。“郁而化濁”是本病的的基本病機,濁毒內伏腦絡也是該病遷延難愈的因素之一,采用調肝解毒法治療取得較好療效。

材料與方法

1一般資料:

1.1病例來源:本研究按照納入、排除標準,納入抑郁癥患者,所有病例來源于就診于河北省中醫藥科學院門診,本研究一共納入符合標準患者40例,治療組20例,對照組20例。

1.2 診斷標準:

1.2.1 中醫診斷標準

主要根據《中醫內科學》和《中醫病證療效診斷標準》中的郁證診斷和證候分型結合臨床常見濁毒癥經驗:

診斷標準:郁證因情志不舒,氣機郁滯而致病。以抑郁善憂,情緒不寧,或易怒善哭為主癥。

濁毒內蘊:精神抑郁,胸脅作脹,或脘痞,噯氣頻作,或嘈雜反酸,咽中如有物梗塞,頭暈昏蒙。舌苔白膩或黃膩,脈弦。

1.2.2西醫診斷標準

①診斷標準:根據《中國精神疾病分類及診斷標準》(CCMD-3)中抑郁發作診斷標準,診斷為以心境低落為主的單次或反復抑郁發作的患者;②抑郁程度劃分:以24項漢密爾頓抑郁量表為標準,篩選輕中度抑郁癥患者。

1.3 納入標準:① 年齡18-65歲:男女不限;②符合西醫輕、中度抑郁癥診斷標準和中醫診斷標準;③ 入組時漢密爾頓評分在18-35分之間。④抑郁癥狀持續至少1個月。⑤至少兩個星期內未服用過任何治療精神類疾病及治療抑郁癥的藥物。⑥ 無藥物過敏史。⑦ 知情同意并簽字。

1.4 排除標準

① 患者存在任何一條不符合納入標準的。

②患者有其他病理疾病導致抑郁的。

③無法接受此項調查研究者。

④治療過程中服用影響結果的藥物。

⑤具有嚴重的心血管病變、肺臟疾病、肝臟疾病、腎臟疾病或其他嚴重疾病。

⑥妊娠或準備妊娠、哺乳期婦女。

⑦法律規定的殘疾人士,精神病患者。

1.5 終止與脫落標準

①出現嚴重不良反應事件影響到受試者的生命安全。

②不遵從服藥周期服藥,依從性差。

③受試者不愿意繼續接受治療。

④服藥期間參加其他藥物臨床試驗。

⑤不能按時復查,中途失訪。

1.6 合并用藥

①觀察期間盡職服用具有抗抑郁作用的中藥及西藥。

②需記錄所有觀察期間服用其他藥物的名稱,用量,時間及次數。

③入組前應詳細記錄已經出現的合并癥。

2?分組及給藥方法:

2.1 分組:根據患者意愿入組,分為中藥組和西藥組,治療療程共8周。

2.2干預方式:調肝解毒方所有藥材均購自河北省康博藥業有限公司,日服生藥量為70g/d,水煎,每日一付,早晚溫服,每次150ml,持續服用8周。

3?觀察指標:

3.1 一般人口學資料:姓名、性別、年齡、體重、身高、婚姻狀況、文化水平、家庭住址及工作。

其他相關信息:發病年限,個人史及遺傳史,過敏史,合并疾病及合并用藥。

3.2 療效及篩查指標

HAMD評分量表:HAMD-24治療基線,0,?4,?8周末各時間點評分一次。

中醫癥狀積分量表:0,?4,?8周末各時間點評分一次。

4療效評價指標

漢密爾頓抑郁量表療效評價標準:

HAMD減分率=基線總分-治療后總分/基線總分*100%

臨床控制: HAMD減分率≥75%

顯效:50%≤HAMD減分率<75%;

有效:25%≤HAMD減分率<50%

無效:HAMD減分率<25%

中醫癥候積分療效標準:

療效指數N=基線總分-治療后總分/基線總分*100%

臨床控制:N≥95%

顯效:70%≤N<95%

5 數據統計及分析

所有數據采用SPSS 19.0統計軟件進行分析,計量資料用`x±s表示,采用t檢驗和非參數秩和檢驗,計數資料采用卡方檢驗,P<0.01表示結果具有顯著統計學差異;P<0.05表示結果有統計學差異;P>0.05表示結果無統計學差異。

結 ???果

1 納入病例及完成情況

本研究共納入符合標準病例40例,其中中藥組20例,西藥組20例。

2:一般資料

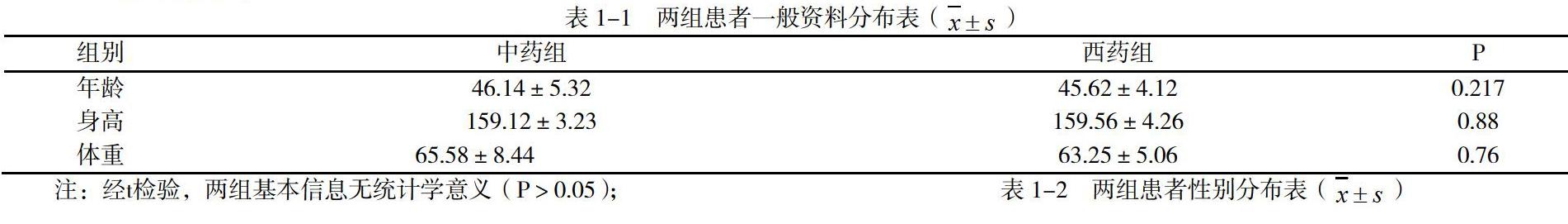

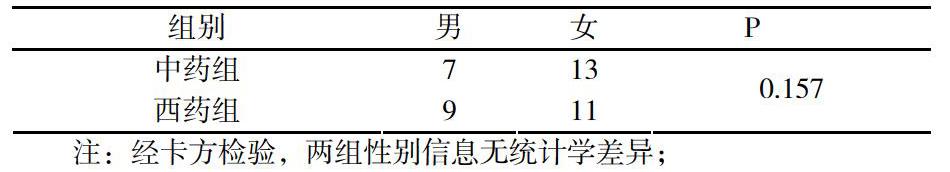

兩組患者基本信息比較無統計學意義(P>0.05)。

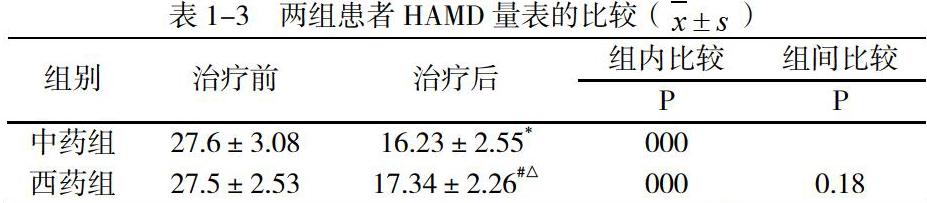

3?HAMD 量表總分變化

經8周的治療后觀察,HAMD量表評分可見中藥組經過8周的治療評分明顯減少,差異具有顯著統計學意義P<0.01。西藥組經過治療評分也明顯減少,差異具有顯著統計學意義P<0.01。中藥組與西藥組比較,差異無統計學意義P>0.05,證明中藥和西藥在HAMD評分減少方面療效相當。

4中醫癥狀積分量表總分變化

經8周的治療后觀察,中醫癥狀評分可見中藥組經過8周的治療評分明顯減少,差異具有顯著統計學意義P<0.01。西藥組經過治療評分也明顯減少,差異具有顯著統計學意義P<0.01。中藥組與西藥組比較,差異無統計學意義p>0.05,證明中藥和西藥在改善中醫癥狀方面療效更加。

5?臨床療效指數

6 安全性評價

中藥組有1例出現腹瀉現象,不良反應率為5%;西藥有2例出現胃脘不適,不良反應率為10%,其余試驗對象未出現明顯不良反應。

討 ??論

抑郁癥是死亡率較高的疾病之一,近年來,越來越多的人受抑郁癥的折磨,嚴重影響生活質量,甚至導致死亡。抑郁癥的治療越來越受到重視,在西醫方面,對抑郁癥的機制尚不明確,現有的藥物也只能緩解癥狀,而西藥的副作用同樣也是不可忽略的。所以在抑郁癥防治方面,中醫藥則具有很明顯的優勢。

抑郁癥在中醫學里屬“郁癥”“癲狂”"臟躁"、"梅核氣"、"不寐"等范疇,而傳統中醫總結抑郁癥的發病原因不外乎為外感六淫,內傷七情而致氣血陰陽失調,臟腑功能紊亂。但總歸離不開,風痰火濕食[3]。濁毒理論是中醫理論體系中的重要理論,從濁毒的致病規律論治抑郁癥具有獨特的價值。

郁是中醫理論的概念,也是中醫臨床常見病證[4]。濁毒亦有廣義、狹義之分,濁毒既指狹義的具體的濁毒病邪,作為廣義的概念指有濁毒性質、致病纏綿難愈或深重猛烈特點的所有致病因素。“濁”最早出現在《素問·經脈別論》中,將濁的概念理解為既是體內化生的水谷精微,還指代謝之后的污濁之物[5]。濁是機體代謝障礙所形成的病理產物,濕聚成濁,可總結為濕為濁之源,濁為濕邪之甚。廣義上講,濁泛指體內一切穢濁當除之物,如氣濁、血濁、痰濁等[6]。而“毒”既可理解為外界內侵入人體的病邪,也可由臟腑功能失調而內生。它既是一種毒邪,也泛指一切危害深重,致病力強,難以去除的病邪。故“濁毒”它是病因,是一種病邪,還是對人體氣血陰陽造成失調,從而影響臟腑功能氣機紊亂,而產生的病理產物。

總的來說,郁是以氣機升降失常為基礎,從而導致氣郁不達,血郁不化,痰郁不祛,濕郁不除,火郁不發的狀態,而濁是體內不能代謝的污濁之物,是由各種氣血痰濕不能化而郁于體內而化生。故郁是生濁的基礎,而濁久熏蒸而蘊生毒。郁,濁,毒的關系密切,正是反應了機體發病的病因病機[6]。

郁證的特點為其病機核心是氣機不暢,其轉歸易于化火,其與虛證之間互為因果,`可以相互轉化,且臨證常見各種郁證兼夾為病。濁可分內濁與外濁,與抑郁相關主要以內濁為主,濁性重著粘滯,日久熏蒸化熱而生毒。

臨床觀察可見從HAMD、中醫癥狀積分變化來看,干預兩組在治療8周以后,組內評分較基線均明顯下降(P<0.01),且組間無統計學差異(P>0.05)。表明調肝解毒方與鹽酸氟西汀均有一定抗抑郁作用;從HAMD減分率來看,中藥組和西藥組在臨床療效上不存在差異,表明中藥調肝解毒方的抗抑郁療效與西藥鹽酸氟西汀相當;從臨床觀察上看,兩組對抑郁癥狀改善作用于2周起效,8周末效果最佳。故在今后的研究中,應著重觀察2周,4周,8周之間的療效差異。這正是與濁毒理論論治抑郁癥的思想一致,產物膠結一起而生濁,濁郁日久化熱則生毒,濁毒為病則生抑郁。故治療上疏肝理氣,清清化濁,清熱解毒,郁而能解。

參考文獻

[1]Gelenberg AJ.A review of the current guidenlines for depression treatment.J Clin Psychiatry 2010;71(7):l5.

[2]徐永著,盛慧.抑郁癥發病機制研究進展.安徽醫科大學學報 2012;47(3):323-326

[3]許樂思,岳瀅瀅,王夢莎,等.《傷寒雜病論》中抑郁癥相關病證和方證的辨析[J].遼寧中醫雜志2019,46(02):272-274.

[4]李正富,田合祿.田合祿五運六氣解讀《傷寒論》之太陽病分三篇意義[J].中華中醫藥雜志,2019(03):990-994.

[5]邢玉瑞.中醫濁毒概念問題探討[J].中醫雜志,2017,58(14):1171-1174

[6]裴林,李佃貴,曹東義,劉啟泉,王彥剛.濁毒淺識[J].河北中醫2010,32(1)24-25