情報學學科體系的再認識

摘 要:[目的/意義]整合各方觀點,提出一個爭議相對較小、能夠被情報學界普遍接受的新的情報學學科體系論述,不僅有利于情報學學科的良序發展,而且有利于情報學學科地位的提升以及情報學知識體系的傳承。[方法/過程]論文在對已有關于情報學學科體系框架的學術成果進行述評的基礎上,提出一個融合Information思維與Intelligence思維的情報學學科體系基本框架,將現有各情報學分支學科統一在一個框架之中。[結果/結論]該框架由以下5部分組成:1)由情報學基礎理論、情報學支撐理論、情報與情報學史、情報方法技術體系構成的情報學基礎性知識體系;2)基于情報學基礎性知識體系,與特定領域的情報問題結合,演化出的一組情報學分支學科;3)情報學與其他學科交叉融合而成的、以其他學科為主導的一組交叉型學科;4)每個情報學分支學科細分出的具有自身特色的理論、應用、技術、管理、實踐、教育等方面的分支性知識體系;5)每個分支體系內包含的若干研究主題。

關鍵詞:情報學;學科體系;基本框架;學科建設

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2020.01.001

〔中圖分類號〕G2502 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821(2020)01-0004-10

Re-thinking of the Disciplinary System of Information Science

Yang Jianlin1,2

(1.School of Information Management,Nanjing University,Nanjing 210023,China;

2.Jiangsu Key Laboratory of Data Engineering & knowledge Service,Nanjing University,

Nanjing 210023,China)

Abstract:[Purpose/Meaning]Integrating the viewpoints of all parties and putting forward a relatively controversial and universally acceptable new discipline system of information science is not only conducive to the orderly development of information science,but also conducive to the promotion of the discipline status of information science and the inheritance of the knowledge system of information science.[Method/Process]On the basis of reviewing the existing academic achievements on the framework of the discipline system of information science,this paper proposed a new basic framework,which integrated information thinking and Intelligence thinking,and unified the existing branches of information science in one framework.[Result/Conclusion]The framework consisted of the following parts:the basic knowledge system of information science consists of the basic theories of information science,the supporting theories of information science,the history of information and information science,and the technical system of information methods;based on the basic knowledge system of information science,a group of branches of information science have been evolved by combining the basic knowledge system of information science with the information problems in specific fields;A group of interdisciplinary disciplines formed by the interdisciplinary integration of information science and other disciplines and dominated by other disciplines;The branch knowledge systems of theory,application,technology,management,practice and education with its own characteristics subdivided by each branch of Information Science;Several research topics included in each branch system.

Key words:information science;discipline system;basic framework;discipline construction

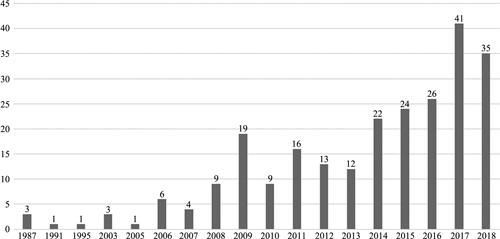

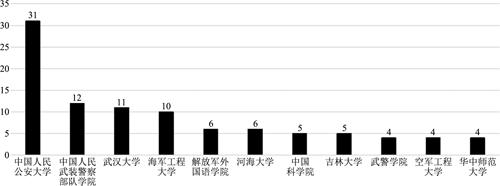

2017年6月27日,我國頒布《中華人民共和國國家情報法》,要求國家情報工作堅持總體國家安全觀,為國家重大決策提供情報參考,推動國家情報服務工作能夠更好地與國家發展與安全方面的情報需求相匹配,在戰略層面履行“耳目尖兵參謀”之使命。然而,我國情報服務的決策支持功能正在不斷弱化,不能有效勝任“耳目尖兵參謀”這一角色。情報學源于情報工作,其學科功能是為情報工作提供理論與方法指導。面對服務于國家安全與發展的戰略需求,新形勢下的情報工作不僅需要從戰略的高度全方位地提供國家安全與發展方面的情報,同時需要兼顧安全情報工作與發展情報工作的差異與辯證統一關系,因此,需要一個統一的情報學理論體系對當前的情報工作提供理論與方法方面的指導。在此背景下,軍民情報學融合的社會需求應運而生。

軍、民情報工作存在體制上的差異,體制上的差異導致理論與方法的分野,形成在思想認知、思維模式等方面差異明顯的兩類情報學知識體系。軍民情報學融合本質上屬于情報學學科體系的調整,通過融合這兩類情報學知識體系,形成統一的情報學學科體系。本文主要介紹情報學界關于情報學學科體系的相關研究,思考在情報學現有研究成果的基礎之上如何重塑情報學學科體系,并給出一個解決方案。這既有助于學界加深對情報學知識體系的理解,也有利于推動軍民情報學的融合。

1 情報學學科體系相關觀點

2001年,Hawkins D T[1]對眾多信息科學定義進行分析,歸納出信息科學的學科地圖,用于描述信息科學的基礎主題以及基礎主題關系最緊密的學科:計算技術、行為科學、圖書館學、統計學、傳播學、法律和政府、通信學以及其他學科。部分相關學科的研究領域與信息科學的研究領域存在交叉。2003年,Hawkins D T又與其他學者合作,提出一個信息科學學科領域分類表,其中包含信息科學研究、知識組織、信息職業、社會問題、信息產業、出版發行、信息技術、電子信息系統和服務、特定主題來源和應用、圖書館和圖書館服務、政府法律信息問題等11個一級類目和61個二級類目[2]。

2004年,沙勇忠等[3]采用內容分析法對國內情報學核心期刊的刊載論文進行分析,得到一個情報學研究主題分類表,包含11個一級類目、83個二級類目。其中,列出的一級類目為:情報學基礎理論、“情報源、情報采集與存儲”、“情報加工處理、信息組織”、情報傳遞與傳播、情報檢索、情報服務、情報技術、情報事業管理(產業)、信息系統、情報學分支學科、相關學科與領域。列出的情報學分支學科包括:文獻計量學、信息計量學與網絡計量學、社會信息學、信息經濟學、競爭情報、知識管理、信息政策、信息法學、信息資源管理、信息倫理、信息分析;列出的相關學科包括:檔案學、圖書館學、電子政務、電子商務、科學學、語言學、管理學、博物館信息學、出版發行、經驗人類學。該劃分主要覆蓋圖書情報學領域,極少涉及Intelligence Studies領域。

2007年,以色列學者Zins C通過德爾菲法,綜合關于信息、信息科學的各種定義并進行比較分析之后,提出一個包含三級類目的信息科學知識地圖[4]。該地圖列出10個基本類別:基礎、資源、知識工作者、內容、應用、操作與過程、技術、環境、組織、用戶。該地圖為制定信息科學理論體系,開發和評估信息科學學科課程體系和書目資源奠定了基礎。Zins C提出6個關于信息科學的模型,分別是高科技模型、技術模型、文化模型、人類世界模型、生活世界模型、生命和物理世界模型[5]。這6個模型意味著6種不同的知識體系,但是都帶有相同的名稱,信息科學。文化模型代表了當代信息科學的主流,包含在線學習、信息倫理、信息需求與使用、用戶研究、科學傳播、社會信息/傳統和轉型社會的信息、信息政策的法律和道德方面(版權、知識產權、隱私等)、公共信息政策、信息素養、數字包容(Digital Inclusion)等子領域。Zins C與其他學者合作,記錄28個學術界領先學者編寫的信息科學分類方案,描繪和記錄了21世紀初信息科學的概況[6]。

2012年,王知津等[7]采用文獻綜述和思辨的方法,秉承“理論—應用—技術—管理”的四分法,提出中國情報學學科體系的基本框架,包括理論情報學、應用情報學、技術情報學、管理情報學4個一級類目以及28個二級類目,其中,理論情報學被細分為:情報學元理論、情報學理論、情報學方法論、情報學史、情報學分支學科、情報學交叉學科、情報學相關學科;應用情報學被細分為:情報搜集、情報組織、情報檢索、情報分析與研究、情報咨詢、情報服務、情報用戶、競爭情報;技術情報學被細分為:情報技術、情報系統、情報網絡、情報數據庫;管理情報學被細分為:情報機構、情報事業、情報產品、情報經營、情報產業、情報工作標準化、情報倫理、情報政策與法規、情報教育與培訓;列出的情報學分支學科包括:科技情報學、企業情報學、經濟情報學、軍事情報學、商業情報學、政治情報學、醫學情報學、專利情報學、比較情報學;列出的情報學交叉學科包括:情報心理學、情報經濟學、情報社會學、情報教育學、情報語言學、情報行為學;列出的情報學相關學科包括:圖書館學、檔案學、文獻學、目錄學、信息管理、信息資源管理、知識管理。該劃分覆蓋圖書情報學領域與Intelligence Studies領域。一般情況下,情報學界將信息管理、信息資源管理、知識管理看成是情報學的分支學科,而非相關學科。

2018年,包昌火等[8]提出建設中國情報學一級學科,并將中國情報學學科體系定義為“以總體國家安全觀和總體國家發展觀為指導思想,圍繞Information的Intelligence化這一研究任務展開的知識結構體系和理論框架”。他們將中國情報學理論框架分為情報流程層、基本理論層、方法技術層、應用研究層以及基礎條件保障層5個層次,將中國情報學分為科技情報學、競爭情報學、軍事情報學、公安情報學、國家安全情報學等分支學科。

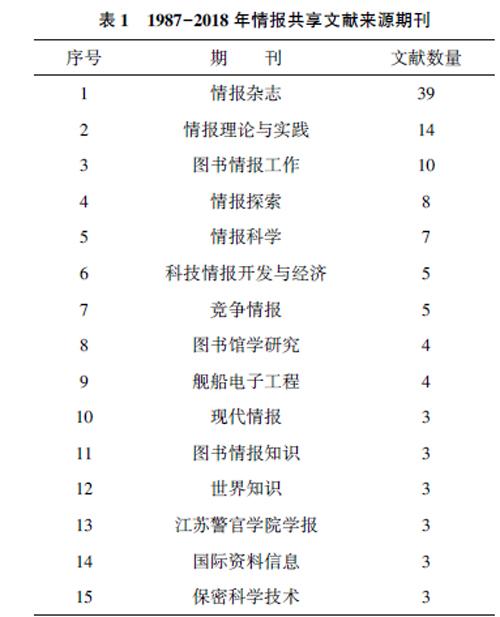

融合上述各位學者思想,我們提出一個新的情報學學科體系基本框架,將基于Information范式的圖書情報學與基于Intelligence范式的各情報學分支學科統一在一個框架之中:由情報學基礎理論、情報學支撐理論、情報與情報學史、情報方法技術體系構成情報學基礎性知識體系;基于情報學基礎性知識體系,與特定領域的情報問題結合,演化出一組情報學分支學科;情報學與其他學科交叉融合而成的、以其他學科為主導的交叉型學科;每個情報學分支學科細分出具有自身特色的理論、應用、技術、管理、實踐、教育等方面的分支性知識體系;每個分支體系內包含著若干研究主題。具體內容如表1所示。

情報學分支學科的分支各個情報學分支學科具有自身特色的理論、應用、技術、管理、實踐、教育等方面的知識體系。情報學分支學科內又形成文獻計量學、科學計量學、網絡計量學、補充計量學、信息管理學、知識管理學、信息檢索學、信息構建學、數字保存學、數字治理學、戰略欺騙學、情報保障學等子學科。

情報學研究主題安全情報、參考咨詢、大數據、反情報、個性化服務、公安情報、國家安全、核心競爭力、核心期刊、互聯網、機構知識庫、計量學、教育情報、經濟情報、競爭情報、決策咨詢、軍事情報、開放存取、科技評價、科技情報、可視化、情報斗爭、情報分析、情報獲取、情報監督、情報教育、情報立法、情報能力、情報失誤、情報體制、人工智能、社會化媒體、社會化網絡、社會科學情報、數據共享、數據管理、數據科學、數據庫、數據挖掘、數據質量、數字保存、數字參考咨詢、數字圖書館、搜索引擎、圖書館、網絡信息、網絡輿情、文本挖掘、文獻計量、信息安全、信息傳播、信息分析、信息服務、信息公開、信息共享、信息行為、信息化、信息技術、信息經濟、信息生態、信息搜尋、信息用戶、信息整合、信息政策、信息咨詢、信息資源、信息資源管理、信息組織、虛擬社區、虛擬團隊、學科館員、隱蔽行動、隱性知識、影響因素、影響因子、用戶行為、用戶認知、預警情報、元數據、云計算、運行機制、戰略欺騙、知識表示、知識產權、知識發現、知識管理、知識鏈接、知識評價、知識圖譜、知識網絡、知識轉移、知識組織、指標體系、智庫、資源共享等

3.1 情報學基礎性知識體系

情報學基礎性知識體系由情報學基礎理論、情報學支撐理論、情報與情報學史、情報方法技術體系等部分構成。

3.1.1 情報學基礎理論

國內外情報學界在情報學基礎理論體系表述方式方面存在明顯的差異。國內情報學界通常將情報學基礎理論分為情報學哲學基礎、情報學基本原理、情報學基本方法論3個部分;國外情報學界通常將情報學基礎理論分為情報學元理論、情報學研究范式兩個部分,而情報學元理論包括關于情報學基本概念及其本質的論述、關于情報學基礎理論的論述、關于情報學假設前提的論述3個部分。從形式上看,兩者表述方式差異明顯,但是本質基本一致。鑒于國內外情報學界缺乏關于情報學范式具體內容的闡述,對于情報學范式的研究依然沒有形成統一的認識,本文對情報學基礎理論體系的表述方式采用國內學界常用的方式。

情報學基礎理論是構建情報學學科理論的邏輯基點。只有以嚴謹的情報學基礎理論層次作為基礎,情報學學科理論才能建立在穩固的根基之上,才能茁壯發展并形成情報學理論體系。情報學基礎理論是關于情報學哲學基礎、基本概念、基本原理、基本方法論論述的知識體系,是從情報現象、情報研究以及情報實踐中提煉出的最為一般性的知識,是情報學理論中最接近于哲學層次的知識體系,對情報研究以及情報實踐具有重要的指導價值。遺憾的是,到目前為止,情報學界還沒有形成關于情報學基礎理論的、被學界廣泛接受的論述。

3.1.2 情報學支撐理論

情報學理論研究必須有足夠的其他理論做支撐,才能盡可能地保證研究過程與研究結論的科學性。在情報學界自身的探索過程中產生了一些重要的基礎性理論,對情報學的可持續發展起著重要的支撐作用。這些情報學內部形成的支撐理論主要包括DIKW層次結構理論、信息序化理論、情報流程理論、計量學理論等。另外,一些源于其他學科的理論也對情報學的發展發揮著重要的支撐作用,主要包括系統理論、競爭理論、博弈理論、社會網絡理論、決策理論、管理理論等。

1)DIKW層次結構理論。事實、數據、信息、知識、智慧在概念層次上具有遞進性,但是相互之間的區分又具有相對性。數據產生于事實,信息是數據加工的產物,知識是數據或信息加工的產物,智慧是數據或信息或知識加工的產物。信息可以作為數據再加工產生新信息,知識可以作為信息再加工產生新知識,智慧可以作為知識再加工產生新智慧。從資源的角度來看,智慧是知識的子集,知識是信息的子集,信息是數據的子集,數據產生于事實但不是事實的子集。符號是表征數據、信息、知識和智慧的工具,是構成數據、信息、知識和智慧的最基本成分。情報是(數據∪信息∪知識∪智慧)的子集。DIKW層次結構理論揭示了數據、信息、知識、智慧之間的轉化關系,對于生成特定層次的情報信息具有一定的指導價值。

2)信息序化理論。信息序化也稱信息整序,或信息組織,是指使用一定的科學規則和方法,通過對信息的外在特征和內容特征進行表征和有序化,將相對無序的信息轉變成更加有序信息,使其能夠更加清晰地反映事物的本質的聯系,更加有利于人們對信息的存儲、檢索、傳播、開發與利用,進而有利于人們基于已有的信息去認識和改造客觀世界。信息所具有的題名、作者、出版社、日期等屬性值是信息的外部特征,信息包含的內容、涉及的中心事物和學科屬性等屬性值是信息的內部特征。信息序化既包括認識并表述客觀存在的事物序性的過程,同時也包括根據事物序性或根據已表述的事物序性對事物進行分類、歸并的過程。前者是指對本體論層次信息的序化活動,后者是指對認識論層次信息,即文獻、知識、事實、數據、資料等知識性信息為對象及結果的序化活動。兩種層次的信息序化相輔相成,互為條件,共同構成完整的信息序化概念[16]。對認識論信息的序化可分為語法信息序化、語義信息序化、語用信息序化3個方面。信息序化理論主要以方法論的形式體現,而信息序化理論與方法源自多個學科,如哲學、數學、系統論、信息論、控制論、耗散結構論、協同論、突變論、計算機科學、語言學、邏輯學等,其中計算機科學、語言學、邏輯學、信息論、系統論等學科對信息序化理論與方法的貢獻最為直接。信息序化過程中需要遵循一定的原則,如信息的整體性原則、信息的層次性原則、信息的目的性原則、信息的動態性原則、信息的綜合優化原則等[17]。

3)情報流程理論。情報流程(或情報過程)是開發以任務為中心的情報支持的過程框架,對情報流程進行建模便于整體性把握情報工作的規律。情報工作具有明顯的過程屬性,需要根據一定的流程開展。一個完整的情報流程主要包含情報搜集、情報加工、情報分析、情報傳遞、科學預測、決策研究等多個環節,但它不是必須在所有場合以相同方式執行的一套嚴格的步驟序列。換句話說,情報過程涉及的環節大體不變,但是各個環節的關系以及相互之間的信息流動方式在具體的情報實踐之中存在差異,受技術水平、情報環境等多種因素的影響。決策者必須單獨考慮每項情報請求,并以最有效的方式應用情報流程,以生成所需的情報。情報流程建模問題遠未達成共識,尚有許多問題值得深入探索。完善的情報流程理論有助于優化情報系統,提升情報活動效率。

4)計量學理論。計量學理論是關于測量原理、規律、方法等測量知識的歸納總結。情報研究中遇到的測量問題主要包括信息序化計量與信息轉化計量,包括信息序化、轉化過程以及效果評估測量,相關計量學理論包括科學知識的產生、增長、老化、分布、傳播及利用等過程的規律,常以定律的形式進行表述。除了計量學理論,還有一些基于統計學的描述性統計分析方法,用于對一組數據的各種特征進行分析,以便于描述測量樣本的各種特征及其所代表的總體的特征,如關于位置量數的全距中值、眾數、中位數、平均數,關于變異量數的全距、四分位數差、方差、標準正太分布曲線與Z分數等。描述性統計分析是比較初級的情報分析,其分析結果是進行深度情報分析時方法選擇的依據。

5)源于其他學科的支撐理論。任何情報過程都發生在特定的情報系統之內,系統理論對情報學的重要意義在于將情報活動所涉及的要素以及所處的環境視為一個有機的整體,從系統理論的視角可以有效解釋情報活動的機理、各要素在情報活動中所起的作用等問題;競爭理論對情報學的重要意義在于將情報活動視為競爭過程,用于分析情報活動的競爭性或對抗性,解決或彌補情報工作中的信息不對稱性問題;博弈理論屬于競爭理論,理論涉及競爭對手、決策、參與者信息掌握的充分程度、信息分析與預測能力等多個方面,其對情報學的重要意義在于將競爭過程視為博弈過程,將情報問題轉化為數學問題;人際網絡理論對于充實中國傳統情報學理論體系具有重要意義,因為情報活動離不開社會網絡;服務決策是情報學的核心任務,弄清楚決策的過程與規律,才能游刃有余地為其服務,而決策過程理論為人們了解不同領域、不同性質決策活動過程與規律提供了依據,以決策理論為指導可以有效解決如何實現情報向決策的轉化問題,包括情報在發揮參謀作用時的時機把握、渠道建設、效果評估等多個方面;管理理論對情報學的重要意義在于提升對管理數據(或信息)的科學性,促進從數據(或信息)到情報的轉化、生產及利用。

3.1.3 情報與情報學史

情報史是關于情報工作的起源、發生、發展過程的論述,解釋人類歷史上的情報活動,總結情報工作的經驗教訓,揭示情報工作在國家安全與發展中的重要作用,指導情報工作實踐;情報學史是關于情報學學科的起源、發生、發展過程的論述。“以史為鑒”,通過情報學史與情報史教育,可以促進受教育者對情報工作及情報學學科的理解,正確定位情報研究與情報實踐的功能與發展方向。

3.1.4 情報方法技術體系

情報學方法技術體系,是指由各種彼此獨立而又互相聯系的情報學方法技術所組成的有機統一整體。情報學經過多年的發展,形成了豐富的情報方法與技術。化柏林等使用多面分類的方法對先前的情報方法體系進行歸納與總結,將已有的情報方法體系分為層次型、過程型、屬性劃分型、應用對象劃分型四大類型[18],并基于情報流程視角將情報方法體系劃分為情報需求定義計劃制定、信息檢索與數據采集、多來源信息的融合與清洗、信息分析與內容挖掘、結果解讀與情報提煉、報告撰寫與情報傳遞等方法集。本文充分考慮情報流程可能的所有環節,將情報學方法技術體系分為以下方面:情報輸入、情報輸出、情報存儲、情報規劃、情報收集、情報偵查、情報組織、情報分析、情報服務、情報共享、情報感知、情報解讀、報告撰寫、情報系統、情報裝備等方法與技術的集合等方法與技術集合。

3.2 學科交叉產生的情報學分支學科

交叉學科是指超過一個學科范圍的研究活動;交叉學科是指不同學科之間相互作用、彼此融合而形成的超越單一學科性的知識體系。科學史表明,科學經歷了綜合、分化、再綜合的過程,而交叉科學又集分化與綜合于一體,實現了科學的整體化。學科交叉是學科增長點的重要來源之一,進一步增強學科交叉意識,積極探索學科交途徑,能夠激發創新活力、提升學科競爭力。

從交叉作用看,情報學與其他學科的交叉可劃分為基礎類交叉、應用類交叉、技術方法類交叉3個類別。基礎類學科交叉主要從哲學、社會學、經濟學等多個視角研究情報現象及情報學本身,探索情報活動蘊含的規律以及情報學學科的發展規律,完善情報學學科的基本原理,揭示情報與人、情報與社會的關系,其主要作用是認識情報學學科的發展歷史和發展機會,構建情報學學科的體系與結構,建立健全能夠有效解釋情報現象的學科范疇、理論,為情報工作提供方法論指導;應用類學科交叉主要以情報學基礎性知識體系為指導,研究不同領域、不同層次情報活動的方式與規律,并運用情報學在技術、方法方面的研究成果解決情報實踐中各種問題;技術方法類學科交叉主要是指借鑒其他學科內形成的技術與方法,形成適合情報學研究或情報實踐的新技術與新方法,為情報學研究或情報實踐提供技術與方法指導。

情報學與其他學科的交叉滲透產生了若干新的學科,包括以情報學為主、其他學科為輔的交叉學科以及以情報學為輔、其他學科為主的交叉學科。

1)以情報學為主的交叉學科

以情報學為主、其他學科為輔的交叉學科一般被稱為情報學分支學科,這類學科是以某個特定領域的情報現象為研究內容,以情報學基礎性知識體系以及該特定領域對應的學科知識體系為指導,所形成的交叉型學科,主要包括圖書情報學、教育情報學、科技情報學、競爭情報學、軍事情報學、公安情報學、安全情報學等學科。現有的圖書情報學、教育情報學、科技情報學、社會情報學等情報學分支學科是以information思維為主體的知識體系,競爭情報學、軍事情報學、公安情報學、國家安全情報學等情報學分支學科是以intelligence思維為主體的知識體系。在強調情報學分支學科融合的大背景之下,information思維與intelligence思維將和諧共存于新的情報學知識體系之中,各分支學科的理論表述也將更加科學,關于“信息”與“情報”的爭議也將歸于平息。

圖書情報學是指圖書館業務學科和信息學科結合的一門學科。國內目前所說的情報學基本是指圖書情報學,主要研究認識論信息的產生、傳遞、利用規律以及利用現代化信息技術與手段使信息交流過程、信息系統保持最佳效能狀態的一門科學。國內學界將圖書情報學劃分為圖書館學、情報學兩個子學科,但是兩者之間的界限比較模糊,研究內容重疊程度較高。在情報學的發展歷程中,圖書情報學對情報學的貢獻最大,其關于情報學哲學基礎、DIKW層次結構、信息序化、信息計量等方面的論述成為情報學基礎性知識體系的重要組成部分。

教育情報學(Education Informatics)也被稱為教育信息學或教育信息科學,其本質是圖書情報學在教育領域的應用,關注的教育情報信息包括國外的教育情報、科研情報和國內的政治信息、經濟信息、社會的人才需求信息、教育指令、教育管理信息等,以及教育單位內部的教學科研信息、師資信息、學生活動信息、行政管理信息、教育外事信息、生產信息、后勤信息等[19]。研究內容包括學習的信息加工理論、教學的信息優化研究、教育情報信息的傳播、教育科研信息研究等方面。相對于圖書情報學界而言,教育情報學界規模很小,教育情報學著作很少,代表性的成果還是2001年由孫紹榮撰寫,人民教育出版社出版的《教育信息學》。

科技情報學是研究科技情報活動的理論、方法與技術的學科,以當代科技領域的新成果為主要對象,結合政治、經濟、環境、生態等方面的信息,基于情報流程判斷科技成果價值,發現存在問題,啟發創新思想,預測發展趨勢,提出合理建議,輔助科技決策。

社會情報學是研究社會情報活動的理論、方法與技術的學科,以當代社會學領域的新成果為主要對象,結合政治、經濟、環境、生態等方面的信息,基于情報流程判斷社會學成果的價值,發現存在問題,啟發創新思想,預測發展趨勢,提出合理建議,輔助政府決策。

競爭情報學是市場經濟條件下研究企業情報活動規律及其方法的學科,其目的是為企業決策提供情報支撐,其核心是關于競爭對手信息的收集和分析以及情報和反情報技術,主要涉及環境監測、市場預警、技術跟蹤、對手分析、策略制定、商業秘密保護等方面。

軍事情報學是研究軍事領域情報活動現象及其規律的科學,主要研究軍事情報的本質、特點、原則、方法、內容、范圍及其在國防建設、軍隊作戰中的地位和作用,以及軍事情報工作的建設和管理,產生、發展的歷史和規律等內容。軍事情報學理論包括情報基礎理論、情報分析理論、情報失誤理論、情報控制理論、聯合作戰情報支援理論等多個方面[20]。

公安情報學是一門新興的分支學科,將情報學理論、方法運用到公安警務領域,并在公安情報工作實踐中抽象、總結原理規律而形成的一門具有部門行業特征的應用情報學科。

國家安全情報學是一門關于國家安全領域的情報活動及其規律的科學,以國家安全情報工作為研究對象,內容包括國家安全情報理論、國家安全情報工作、國家安全情報史、國家安全情報思想等多個方面。作為一個新興的學科,目前該學科在其學科歸宿、基本概念、學科體系等方面尚還存在一些爭議。

2)以其他學科為主的交叉學科

2012年,王知津教授等在《二十年以來我國情報學學科體系研究進展》一文中列出一組情報學交叉學科,包括:情報心理學、情報經濟學、情報社會學、情報教育學、情報語言學、情報行為學。洪傳科認為,情報教育學是教育學作用于情報學的產物,主要研究情報學的教育問題。到目前為止,探討情報學教育問題的學術成果很多,但是較少有學者將情報教育學作為一個學科進行論述。這些學科實體名稱主要出現在20世紀80年代、90年代,學科名稱里的“情報”實際是指“信息”,它們是圖書情報學(Library and Information Science)分別與心理學、經濟學、社會學、語言學、行為學等學科的交叉產物。20世紀之后,學界一般將這些學科更名為信息心理學、信息經濟學、信息社會學、信息檢索語言學、信息行為學。它們是一組以圖書情報學為輔、其他學科為主的交叉學科,是以與信息活動相關的某一類特定問題為研究內容所形成的子學科。

信息心理學是運用心理學原理探索信息(或情報)活動中某些規律的科學,它專門研究參與信息(或情報)過程的各方面人員之間如何有效地進行信息交流,即研究有關認識論信息的產生、加工、傳遞、存儲、利用過程中人的心理活動規律[21]。

信息經濟學研究信息的經濟學問題和運用經濟學原理從事信息系統的設計、實施和管理。信息經濟學的框架內容包括三大方面:信息的經濟研究、信息經濟的研究、信息與經濟關系的研究。信息的經濟研究包括信息的費用與效用、信息資源的分配與管理、信息系統或信息網絡的經濟評價等問題;信息經濟的研究則包括信息產業的產生與發展,以及在國民經濟中的地位與作用;信息與經濟關系的研究包括信息的非對稱性對經濟主體行為的影響、信息學與經濟學的相互交叉與結合問題等內容[22]。馬費成認為,有關信息轉換的經濟問題研究都可視為信息經濟學研究,情報經濟學只是信息經濟學的一個分支學科[23]。

信息社會學是一門以社會學方法為主體來研究用戶信息需求的特點及其社會影響因素,信息如何在社會中發揮作用的科學,主要研究領域包括信息與社會的關系,信息需求與社會的關系,信息交流與社會的關系,信息技術、信息產業與社會的關系等[24]。胡昌平認為,情報社會學(即信息社會學)是社會學作用于情報學的產物,是在情報用戶研究等情報學已有分支的基礎上逐漸發展起來的一門情報學新型分支學科,其根本任務在于探明社會情報現象及其機理,優化社會情報形態和情報工作的社會基礎結構,尋找合理的社會情報工作模式,建立科學的社會情報系統,保證情報社會利用率的提高和效益的充分發揮[25]。

情報語言學(即信息檢索語言學)是研究信息檢索中的語言保證問題的一門學科,其主要研究對象是信息檢索語言,同時也研究自然語言在信息檢索中的應用問題[26]。其中:語言是人類所特有的交際工具,是由詞匯按一定的語法所構成的復雜的符號系統,包括語音系統、詞匯系統和語法系統,并隨著人類社會而產生和發展;語言學是以語言為研究對象的科學,其研究對象是人類語言,其任務是研究、描寫語言的結構、功能及其歷史發展,揭示語言的本質,探索語言的共同規律[27];信息檢索語言則是體系分類法、組配分類法、標題法、單元詞法、敘詞法、關鍵詞法以及各種代碼體系和引證關系追溯法等的統稱。

3.3 情報學分支學科的分支

目前國內學界在構建學科體系時通常將學科體系的主體結構分為理論、應用、技術三大分支。本文將各個情報學分支學科的知識體系細分為理論、應用、技術、管理、實踐、教育等6個部分。各個情報學分支學科在這6個方面具有很多共性,但是存在自身特色,差異明顯。

理論部分主要是關于基本定義與概念、基本原理、學科性質、研究對象、方法論、發展史、情報規律、情報過程、情報現象等基本理論問題的論述,為情報學知識的應用與發展提供理論依據與指導;應用部分主要是關于將情報理論、技術與管理等方面的知識應用于具體領域的論述,對實現情報的獲取、整序、采集、傳遞、存儲、利用、服務以及情報在各個專業領域應用的最優化具有重要的參考價值;技術方面主要是關于在情報的組織管理過程中所采用的各項技術的論述,為情報問題的解決提供技術手段方面的指導;管理部分主要是以管理理論為支撐論述有關情報研究與情報工作方面的管理,信息管理、信息資源管理、知識管理、情報事業、情報產品、情報經營、情報產業、情報工作標準化、情報服務評價、情報機構、情報立法、情報倫理等有關的知識體系屬于情報管理;實踐部分主要是關于情報工作案例的論述,為情報實踐提供經驗或教訓方面的參考,為情報理論、應用、技術、管理等方面的研究選題提供新的思路;教育部分主要是關于情報人才培養的論述,包括培養機制、培養層次、課程體系等方面。

代表性學術著作的問世是一門學科初步形成的重要標志,而一門學科成熟性的標志則是:具有確定的研究對象;具有特色的研究方法和學術規范;具有較完整的理論體系;擁有學科帶頭人、一定數量的科學家隊伍、相應的教育機構、學術機構和出版物;具有明顯的社會需求[28]。情報學的分支學科的分支體系是否已經形成新的子學科主要依據以下標準進行判斷:首先,分支體系應該圍繞情報學的研究對象,并且反映情報學的研究內容;其次,分支體系名稱的確立應該圍繞一個成熟的核心概念;最后,分支體系應該建立在一定研究規模的基礎之上。參照這些標準,圖書情報學領域內大體形成了文獻計量學、科學計量學、網絡計量學、補充計量學、信息管理學、知識管理學、信息檢索學、信息構建學、數字保存學、數字治理學等子學科;軍事情報學領域內大體形成了戰略欺騙學、情報保障學等子學科。

4 結 語

經歷了幾十年的學科發展,我國情報學獲得了很大進展,但這種進展遠未達到情報學發展的宏大目標。基于國家安全與發展視角探討情報學學科的學科建設與學科發展,對走出一條中國特色的情報學學科發展道路具有參考價值。本文提出一個融合Information思維與Intelligence思維的情報學學科體系基本框架,分為情報學基礎知識體系、情報學與其他學科交叉形成的交叉學科、情報學分支學科的分支、情報學研究主題等4個層次,其中情報學基礎性知識體系由情報學基礎理論、情報學支撐理論、情報與情報學史、情報方法技術體系等4個部分組成。該框架有助于學界加深對情報學知識體系的理解,正確把握情報學的發展方向。該框架是大一統情報學知識體系的重要組成部分,有待情報學界同仁的共同推動與完善。因應國家戰略需求,以及大數據、人工智能等技術發展,情報學迎來了發展機遇,假以時日,情報學領域可能會產生一些以大數據、人工智能或國家戰略為核心概念的情報學理論分支,情報學學科體系又將面臨調整與重構。

參考文獻

[1]Hawkins D T.Information Science Abstracts:Tracking the Literature of Information Science.Part 1:Definition and Map[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2001,52(1):44-53.

[2]Hawkins D T,Larson S E,Caton B Q.Information Science Abstracts:Tracking the Literature of Information Science.Part 2:A New Taxonomy for Information Science[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2003,54(8):771-781.

[3]沙勇忠,牛春華.當代情報學進展及學術前沿探尋——近十年國外情報學研究論文內容分析[J].情報學報,2005,24(6):643-650.

[4]Zins C.Knowledge Map of Information Science[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2007,58(4):526-535.

[5]Zins C.Conceptions of Information Science[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2007,58(3):335-350.

[6]Zins C.Classification Schemes of Information Science:Twenty-eight Scholars Map the Field[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2007,58(5):645-672.

[7]王知津,李贊梅,周鵬.二十年以來我國情報學學科體系研究進展[J].圖書館,2012,(1):50-54.

[8]包昌火,金學慧,張婧,等.論中國情報學學科體系的構建[J].情報雜志,2018,37(10):5-15,45.

[9]李艷,趙新力,齊中英.錢學森的情報思想與我國情報學學科體系重構[J].情報理論與實踐,2010,33(6):1-4.

[10]包昌火,李艷,包琰.論競爭情報學科的構建[J].情報理論與實踐,2012,35(1):1-9.

[11]謝曉專.公安情報學學科體系的構建[J].情報資料工作,2012,33(4):17-21.

[12]高金虎.軍事情報學研究現狀與發展前瞻[J].情報學報,2018,37(5):31-39.

[13]商瀑.國家安全情報學學科建設論綱:研究對象、學科特點、體系及研究方法[J].情報雜志,2018,37(8):10-15,21.

[14]楊建林,苗蕾.情報學學科建設面臨的主要問題與發展方向[J].科技情報研究,2019,(1):29-50.

[15]閆志開,王延飛.新《 國家安全法》 背景下的中國情報學[J].情報雜志,2016,35(7):1-6.

[16]熊志云.信息整序漫談[J].湖北大學學報:哲學社會科學版,2003,30(5):117-120.

[17]儲節旺,郭春俠.信息組織:原理、方法和技術[M].合肥:安徽大學出版社,2002:13.

[18]化柏林,李廣建.面向情報流程的情報方法體系構建[J].情報學報,2016,35(2):177-188.

[19]樊松林.論我國建立教育情報學[J].情報學報,1988,7(5):364-370.

[20]張曉軍.美國軍事情報理論研究[M].北京:軍事科學出版社,2007:5.

[21]沈家模.情報心理學概論[J].情報雜志,1984,(2):38-89.

[22]吳慰慈,張久珍.信息技術革命影響下圖書館學情報學分支學科的建構[J].中國圖書館學報,2001,27(5):3-8.

[23]馬費成.信息經濟學與情報經濟學——歷史沿革、內容結構、學科名稱及相互關系[J].情報學報,1993,12(1):16-24.

[24]項清煥,李智霞.21世紀的情報學研究[J].情報雜志,1996,(6):14-15.

[25]胡昌平.情報用戶研究與情報社會學[J].情報學刊,1988,(1):40-43,52.

[26]張琪玉.情報語言學基礎[M].武漢:武漢大學出版社,1997:1.

[27]王京平.德語語言學教程[M].北京:外語教學與研究出版社,2003:4.

[28]金吾倫.跨學科研究引論[M].北京:中央編譯出版社,1997:69.

(責任編輯:馬 卓)