中德新能源汽車技術職業教育課程體系比較研究及啟示

李瓊 張志勇 龍鳳涼 張靜

摘 要:德國汽車產業歷史悠久,擁有先進的技術及優秀的人才培養體系。隨著21世紀的環保問題以及能源危機,現在世界各國都在大力推行新能源汽車。德國的新能源汽車技術職業教育在基于其本國的大量新技術的發展上取得了非常優異的進展。本文通過對中德兩國新能源汽車技術職業教育課程體系的對比與分析,將先進的經驗引進與吸收,力爭能夠更好的培養滿足當前國內社會需求的新能源汽車方面的技術技能型人才。

關鍵詞:新能源汽車技術;職業教育;比較研究

截止到2019年,國內已有400余所高職院校開設有新能源汽車技術專業。高度發達的職業教育是德國經濟騰飛的重要因素之一,雙元制是其職業教育的典型特征,學習領域課程體系是其核心[1]。本文基于對中德兩國在新能源汽車技術職業教育方面的課程體系進行比較研究,在新能源汽車技術專業人才培養模式改革方面獲得了一些啟示。

1 中國新能源汽車技術職業教育課程體系

1.1 中國職業教育課程體系

目前國內職業院校常見的課程體系有以下四種:

1.1.1 以知識結構體系為導向

該體系延續了本科專業教學的特點,考慮學科的系統性與理論的完整性,講究對專業知識體系的構建。

1.1.2 以“雙證融通”為導向

該體系結合職業資格證書和學歷證書,通過勞動保障部門的職業資格證書制度來進行“雙證融通”的課程設置與水平評價[2]。

1.1.3 以職業崗位能力為導向

該體系圍繞專業培養目標,將綜合職業能力分解成若干專門能力,按一一對應的關系設置相應課程[3]。

1.1.4 以“現代學徒制”為導向

該體系圍繞校企合作深度產教融合的模式,共同制訂人才培養目標,協同開發課程體系,構建雙師合作機制。

1.2 常見的新能源汽車技術專業課程體系

新能源汽車技術專業在國內從2014年開始隨著新能源汽車的迅猛發展而得到了快速發展,各職業院校基于各地實際情況根據國內常見的職業教育課程體系對新能源汽車技術專業的教學開展了相關探索。一般按照專業知識的循序漸進規律,按模塊對課程進行設置。

2 德國汽車機電師職業教育課程體系

在德國,聯邦職教研究所(BIBB)會根據每一代人的特點來制訂教育大綱,確定相應的教育方法與教育手段。德國要求考試只能考真實工作過程的內容,所以教學常常也是按照真實工作過程來開展。通常由學者做好職業描述確定崗位須達到的能力,分析其學習任務并形成相關的學習領域,導入到學習情境,也就是教學大綱里的學習目標。

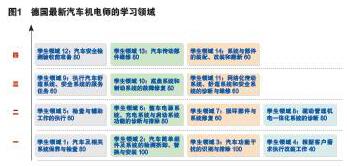

在德國,并沒有專門的新能源汽車技術專業,其教學計劃都是在汽車機電師(也稱汽車機電一體化專業)的框架中完成的。由于新能源汽車技術的新發展,汽車輕量化材料的應用、汽車售后服務市場的改變以及汽車智能化技術的更新,2012年9月,由德國各州權威專家會議作項目申請,經協調委員會決議,自2013年8月起,汽車機電一體化框架教學新計劃開始實施[1]。德國最新的汽車機電師的學習領域見圖1所示。

其中,學習領域1中增加了檢查識別高壓系統,學習領域3中加入了混合動力汽車的內容,學習領域6中增加了新能源汽車的發電機、電能存儲、變壓整流等系統的檢修等等,將新能源汽車的相關知識與技能融合在汽車機電師的學習領域之中。

整個汽車機電師的理論方面有540學時,分三個方面:訂單處理方面,包括給客戶制訂一個訂單、制訂預算、編制一個賬單;專業方面,包括20個專業的問題、完成一個真實的任務、進行故障診斷;企業管理方面,包括市場營銷、企業組織、預算以及人事管理。

其實踐方面有兩個部分,第一個部分120學時,包括:完成一個任務,如發生訂單、接待客戶投訴(如客戶投訴前左剎車失靈)等;進行故障診斷,通常需要在車上進行,如車的剎車片壞了需要進行故障分析等;進行修理;制訂賬單。第二個部分350學時,包括測量和診斷、對發動機進行測量和診斷兩個方面。其中對發動機進行測量和診斷是必考的內容。

3 新能源汽車技術人才培養課程體系改革的啟示

在新能源汽車迅猛發展的趨勢下,新能源汽車售后服務人員需求也日益增加[4]。這也對目前國內新能源汽車技術專業的職業教育提出了新的要求與挑戰。目前關于新能源汽車技術方面人才培養有以下幾個方面的局限性:

(1)部分院校基于傳統汽車的知識體系為基礎,增加部分“三電”課程,缺乏新能源汽車技術課程體系的構建。

(2)部分院校的課程體系過于偏重知識結構體系,課程設置按照專業的知識框架來設計,缺少靈活性。

(3)部分院校對于基礎理論知識學得較多,與工作實際相關的實踐知識學得較少。

(4)目前已有較多的新能源汽車相關崗位出現,但是典型工作任務總結的還不夠多,實訓環節與崗位實際工作情況存在著一定的差異。

通過對中德新能源汽車技術職業教育課程體系的比較研究,考慮對新能源汽車技術人才培養的課程體系改革,有以下幾個方面的啟示:

3.1 精心設計教學內容,開發以學習領域為導向的課程體系以及教材

目前很多院校雖然引入了模塊化項目化的教學模式甚至是VR、AR等新型教學手段,但是對技術性很強的教學內容來說,必須要在實踐操作中對技能進行掌握與強化[5]。因此需要教師與企業工程師重新組織教學內容,開發以學習領域為導向的課程體系及教材,采用實際的工作任務導入模式,采取工作手冊式、活頁式的教材,實現“做中學”。

3.2 根據學生的實際情況做到“因材施教”

隨著目前高職院校招生方式的改革,招生對象也有所變化,相當多的中職、技校畢業生進入了高職院校求學。因此需要根據不同學生的特點來制訂教學體系,確定相應的教育方法與教育手段。可以將課程內容進行有機整合,分成基礎、應用、拓展三大模塊。基礎模塊是中職教育所需掌握的技能知識,能夠滿足中職教育所面向的基礎崗位技能。應用模塊則為高職教育所需要掌握的技能知識,能夠滿足高職教育所面向的職業崗位技能。拓展模塊則為該課程的基礎理論及課程設計等,可供學有余力的學生拓寬知識面,接近或達到本科畢業生的知識水平。高中畢業生需從基礎模塊開始接觸課程,而中職、技校畢業生可直接進入應用模塊的學習。通過該教學體系的融合,實現“中-高-本”一體化人才培養銜接。

3.3 建設完善的實訓設施

在德國一個班級的人數較少,一般均為16人以內,通常能夠實現較好的學習效果。而在國內班級人數往往較多,如果分組教學的話則需要更多的實訓設施才能夠保證教學過程的順利進行,教師組織教學也才得心應手,學生也更加有興趣將理論知識實踐化[6]。

3.4 構建深度產教融合校企合作的教學方案

在德國,學員只有學習領域的學習和模塊訓練,因為他的模塊訓練是在崗位中完成的[7]。在國內高職院校都有一定的實訓條件,能夠在校內完成系統化的理論知識學習以及系統的實踐技能培養。但是有的真實工作情境是在校內無法完全模仿的,因此還是需要構建深度產教融合校企合作的教學方案,由學校提供教學計劃在合作企業完成崗位實踐操作技能的培養。

4 小結

隨著新能源汽車保有量的逐年遞增,市場上對于新能源汽車技術專業人才的需求和要求也是越來越高。本文通過對中德新能源汽車技術職業教育課程體系進行比較研究,總結了一些有益的啟示,對高職院校新能源汽車技術專業發展做出了相應的嘗試。

基金項目:2019年度湖南省職業教育教學改革研究項目“‘共生發展、跨界協同視域下高職汽車制造專業優質教學資源開發研究”階段性成果(項目編號:ZJGB2019023);2019年“智能制造專業群”骨干教師專業發展能力提升研修成果。

參考文獻:

[1]李軍輝,陳向東.德國汽車機電一體化學習領域框架解析[J].中國教育技術裝備,2019(17):134-136.

[2]許遠.基于“1+X證書”的“課證融合”教材開發研究[J].職業教育研究,2019(07):32-40.

[3]劉珂.職業院校教學體系設計與實現的探討[J].新課程研究,2016(12):100-102.

[4]周彬.新能源汽車技術專業人才培養的實施探討[J].天津中德應用技術大學學報,2020(01):96-100.

[5]李瓊,鄒洪富,易宏彬.汽車維修技能培訓數字教育資源重點問題研究[J]當代教育實踐與教學研究,2019(14):21-22.

[6]肖紅,于濤.德國“汽車機電技術”專業“學習領域”課程方案的特點及啟示[J].四川職業技術學院學報,2016(04),160-162.

[7]寧玉紅,劉威,王顯廷.基于中國國情的德國汽車機電師培養教學方案的改造設計研究[J].中國職業技術教育,2012(12):70-75.