妊娠后期抗病毒治療阻斷乙型肝炎病毒母嬰傳播的療效與安全性

曲曉坤

【摘 要】目的:探究妊娠后期抗病毒治療對阻斷乙型肝炎病毒出現母嬰傳播的效果,分析其應用安全性。方法:本次研究的主要對象為:本院從2015年3月至2017年3月收治的78例乙型肝炎病毒陽性的產婦,隨機均分為對照組與研究組,單組樣本量設置為39,對照組產婦從妊娠后期開始每月注射HB IG 200U,研究組患者則選擇妊娠后期抗病毒治療,對比兩組產婦宮內感染事件發生率和不良反應發生率,分析組間差異。結果:研究結果中顯示研究組產婦的宮內感染事件發生率僅為3例(7.69%),相較于對照組的11例(28.21%)來說明顯更低,差異顯著且具有統計學意義(P<0.05)。而在研究結果中,兩組產婦均有不同程度的不良事件發生率,但結果對比未見統計學意義(P>0.05)。結論:妊娠后期抗病毒治療能夠有效阻斷乙型肝炎病毒在母嬰之間的傳播狀況,能夠有效控制子宮內感染世界具有較好的臨床應用安全性,基本在治療后患者不會出現明顯不良反應,具有較高的臨床可應用價值。

【關鍵詞】 妊娠后期;乙型肝炎病毒;母嬰傳播;安全性;治療方式

乙型肝炎是現代臨床上一種常見的肝臟傳染病,這種病癥主要通過血液傳播,而母嬰傳播是臨床上導致宮內感染事件的主要因素。產時以及產后感染都不是母嬰傳播的主要途徑[1]。就目前來說,在對乙型肝炎病毒傳染進行控制時,選擇乙型肝炎免疫球蛋白對產婦進行被動免疫,能夠有助于控制傳播事件的發生率,但臨床研究發現這種免疫方式大約有10%~20%的免疫失敗率[2]。現代臨床研究中發現,在對乙型肝炎病毒感染產婦進行感染控制時,在妊娠后期進行抗病毒治療,能夠有助于控制乙型肝炎病毒的傳播狀況。本次研究中,探究妊娠后期抗病毒治療對阻斷乙型肝炎病毒出現母嬰傳播的效果,分析其應用安全性,現將結果與方法報道總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本次研究的主要對象為:本院從2015年3月至2017年3月收治的78名乙型肝炎病毒陽性的產婦,隨機均分為對照組與研究組,單組樣本量設置為39,其中研究組患者的年齡23~37歲,平均年齡(30.4±3.6)歲;對照組患者的年齡21~38歲,平均年齡(29.7±3.1)歲。包含46例初產婦、32例經產婦。

納入標準:所有患者具有正常認知功能和機體功能;所有患者符合相關臨床診斷標準,并由醫務人員確認;患者入院后確認不存在生命危險可耐受此次研究。

排除標準:患者存在其他禁忌證或研究禁忌因素;患者缺乏正常認知功能;患者無法接受后續隨訪調查不具有隨訪耐受性。

所有患者個體資料在納入研究前,均由本院醫務人員進行資料統計,確認患者不存在其他器質性疾病或全身性疾病,患者的個體狀況良好,具有隨訪耐受性,患者的相關資料錄入Excel表格統計分析后未見明顯差異,可比性良好(P>0.05)。

1.2 方法

對照組采用被動免疫中和病毒,于孕28周開始每月對患者進行HB IG 200U肌肉注射。

研究組患者從28周開始對患者進行抗病毒治療,根據患者的肝功能正常狀況,將其分為慢性肝炎組以及HBV攜帶組。慢性肝炎組患者選擇賀普丁以及免疫調節劑進行治療。HBV攜帶主患者則選擇賀普丁以及苦參堿等藥物進行治療,具體用藥方式和用藥劑量根據患者病情發展狀況進行調整。

1.3 統計學方法

本次研究中研究數據選擇SPSS 22.0 For windows統計軟件進行收集校正。本次研究統計操作由同組檢驗人員開展,計量資料(年齡、評分值)選擇t值進行檢驗,計數資料(感染事件、并發癥發生率)選擇χ2值進行檢驗,以P<0.05作為數據差異界限,說明統計學差異存在。

2 結果

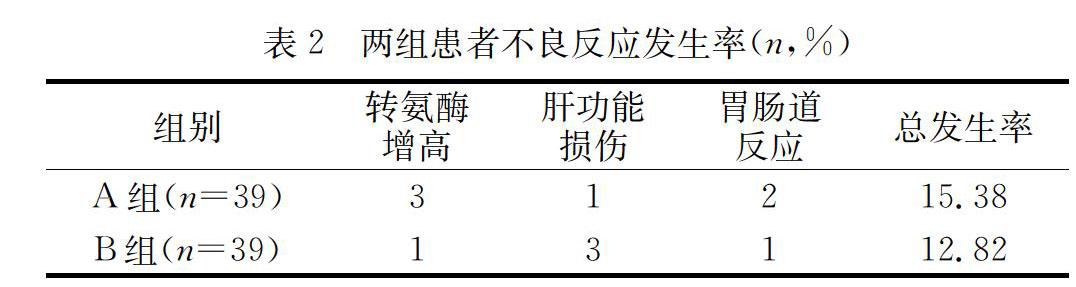

2.1 兩組產婦的宮內感染事件發生率

研究結果中顯示研究組產婦的宮內感染事件發生率僅為3例(7.69%),相較于對照組的11例(28.21%)來說明顯更低,差異顯著且具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

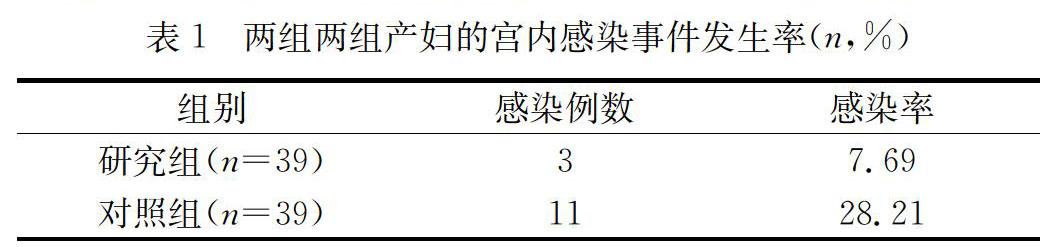

2.2 兩組患者不良反應發生率

而在研究結果中,兩組產婦均有不同程度的不良事件發生率,但結果對比未見統計學意義(P>0.05)。見表2。

3 討論

乙型肝炎的發生是在乙型肝炎病毒感染下所引起的一種傳染性疾病,患者在發病后臨床表現以肝炎性病變為主,并且患者主要表現為多器官損傷[3]。大量臨床研究顯示[4],乙型肝炎病毒屬于一種非細胞型病毒,這種病菌不會對患者的肝組織造成直接影響,但導致患者發生肝炎性病變的主要因素

與患者自身免疫調節功能紊亂有較密切的關系。在臨床上初步認為主要是由于患者的機體免疫功能受損,繼而導致患者肝炎功能受阻,現代研究發現乙型肝炎患者體液免疫最為亢進時期,最明顯的表現是患者體內血清免疫球蛋白含量急劇上升。

乙型肝炎病毒母嬰傳播是導致新生兒出生后乙肝計劃免疫失敗的主要因素,由于乙型肝炎病毒的DNA越高,其復制就越活躍,如果不對產婦進行有效干預,就會導致乙型肝炎病毒攜帶產婦將病毒傳播給新生兒[5]。就目前來說,國內外對于妊娠安全均有較高的重視度,也在通過多種方式對乙型肝炎病毒母嬰傳播進行控制。

而臨床研究中發現,在妊娠后期對產婦進行有效的抗病毒治療,能夠大大降低胎兒的宮內感染率,并且在對產婦進行治療時根據產婦的肝炎癥狀表現,選擇合適的抗病毒治療,能夠有效降低產婦體內的病毒含量,盡可能避免胎兒發生宮內感染事件。由于近期安全性較好,妊娠后期對胎兒造成的影響也較低,臨床研究中發現,這種治療方案基本不會導致兒童出現畸形的狀況。

綜上所述,妊娠后期抗病毒治療能夠有效阻斷乙型肝炎病毒在母嬰之間的傳播狀況,能夠有效控制子宮內感染世界具有較好的臨床應用安全性,基本在治療后患者不會出現明顯不良反應,具有較高的臨床可應用價值。

參考文獻

[1] 藍仙娥,黃美瓊,龍輝,等.妊娠合并乙型肝炎患者肝功能與血清HBV-DNA水平相關性研究[J].慢性病學雜志,2019,(08):1-2.

[2] 徐烈,劉敏,凌云.妊娠合并慢性重度或重型乙型肝炎患者分娩前后凝血指標的變化特點[J].貴州醫藥,2019,(08):1259-1260.

[3] 李銳.替諾福韋酯與替比夫定治療妊娠合并乙型肝炎的療效對比分析[J].中國藥物與臨床,2019,19(16):2804-2806.

[4] 李婧瀟,賽亞,孫利娟.乙型肝炎孕婦乳汁中病毒檢驗分析及對是否選擇母乳喂養的影響分析[J].首都食品與醫藥,2019,26(16):103.

[5] 馬玉蓮,馬玉英.妊娠中晚期替比夫定干預對乙型肝炎高病毒血癥HBV母嬰傳播率的影響[J].肝臟,2019,24(07):805-807.